奔走在迷津中的课程改革

主讲人: 教育高等研究院副院长 吴刚教授

2014年6月26日上午华东师范大学教育高等研究院副院长吴刚教授在研究院做了一期题为“奔走在迷津中的课程改革”的学术沙龙,由丁钢院长主持。此次沙龙意欲探讨为何教育变革的途径远不止课程改革一条路(如:国际上通用的教育体制改革,学校改进运动,教师专业发展等),特别是在中观层面的学校改革已成为一种趋势的国际大环境中,课程改革却仍是我国教育改革的不二法门,虽历经反复却从未放弃? 分析这个过程也可以从一个侧面解读中国教育实践的取向。

总体思路

吴刚教授首先从历史视角分析了1949年以来中国7次课程改革的主要内容,以及这种始终自上而下行政推进的精英决策模式的特点;其次,针对第8次课改,提出关于时代挑战、教育目标刻画、人的学习机制分析和知识价值的思考乃是构成一项课程改革的理性基础和出发点,而新课程并没有给出这样的坚实思考;第三,从国际视野分析了新课程方案在核心理念及课程目标解释等方面的框架性缺失;第四,针对新课程标志性的4项改革举措,分别论证其实践基础的脆弱和不同理论前提的内在冲突,认为看似宏大的新课程计划其实建立在一片流沙之上;最后,本文主张重新审视课程改革的必要性,强调转向学生的深度学习和建立教育改革的问责制,并进一步提出改革的伦理取向在于从“信念伦理”走向“责任伦理”。

精英决策中的课改的钟摆

1.1—8次课改的共同特点:

1)每一次课改都采用国家颁发政府文件,以自上而下的行政方式推进; 2)每一次课改都没有作前期充分调研便提出某个目标或方案;3)每一次课改在推进过程中都缺乏对其绩效或成效的追踪性的全面评估;4)每一次课改的周期都非常短,4-5年变换一个主题或重点,教育本是一项长周期的事业,但频繁的变革却成为中国教育的特色之一;5)每一次课改都没有问责措施、问责要求和问责制度,所以课改的成本与风险从未被关注;6)每一次课改基层教师都是沉默的大多数,无法表达自己真实的声音。

2.“改革”是一个中性词:

改革必定向善吗?人们总怀着憧憬和崇敬期待着课程改革,但改革的结果有时却像梦魇一样困扰着教育发展,这种状态并非中国独有,也是一个国际教育的共同困境。因为课程变革是一个不确定的风险过程,这样一种变革既有可能引向进步,也有可能导致退化。更重要的是:改革的方向选择或路径抉择会直接影响改革的结果,方向选择的前提是对当下教育弊端的辨识。

课程改革的理性基础

吴刚教授提出课程改革首先需要考量四个基本假设:关于时代特征的假设;关于教育目的的假设;关于儿童本性及学习机制的假设;关于知识价值的假设。这些是课程改革理性基础的关键要素,再由此出发,可以进一步推断及理解课程本身的架构,包括:课程目标的假设;课程领域或课程结构的假设——它对应人的发展的假设;课程每一领域或学科内容的选择假设;课程实施或课堂教学过程的假设;判断其成效的方式——如何评价的问题。

课程改革的框架性欠缺

1.核心理念的缺失

若对照世界各国的国家课程框架(如:英国、印度、文莱、塞舌尔、克罗地亚等国)可以发现几乎每个国家的框架都提出相关的“指导原则”或“核心理念”,在课程框架中,这是极其重要的部分。因为它关系到指导产生课程框架的价值、原则和假设。连我国台湾地区的《国民中小学九年一贯课程纲要总纲》在“基本理念”一节中也指出:“本质上,教育是开展学生潜能、培养学生适应与改善生活环境的学习历程。因此,跨世纪的九年一贯新课程应该培养具备人本情怀、统整能力、民主素养、本土与国际意识以及能进行终身学习之健全国民。”但大陆的《基础教育课程改革纲要(试行)》并没有在“核心理念”或“指导原则”上进行阐释,甚至也没有对相应的能力表述进行分析说明,这种核心理念的缺失导致研究者和实践者对新课程的理解只能从内容本身进行揣摩和诠释。

2.课程目标解释的缺失

在“必须具体的”具体目标方面,又出现目标表达的指代不明,关键问题始终没有有效的研究及明确的调查数据给予论证和解释。因此,我们的课改针对的或许是假想敌。

3.理论准备不足

尽管我国《基础教育课程改革纲要(试行)》及后续的高中课程计划并非完全是本土创作,在内容上它充分借鉴了早先公布的日本、澳大利亚及台湾地区的课程框架,但后发优势未有所见,反给人以“珠玉在前木椟在后”之感。这个国家课程改革框架,集中了教育官员、课程改革专家组及相关成员很多人的智慧,并经20次反复讨论和斟酌,却似乎难见专业水准,恰恰证明新课程改革在理论准备上的不足。

4.课改举措理论前提的冲突

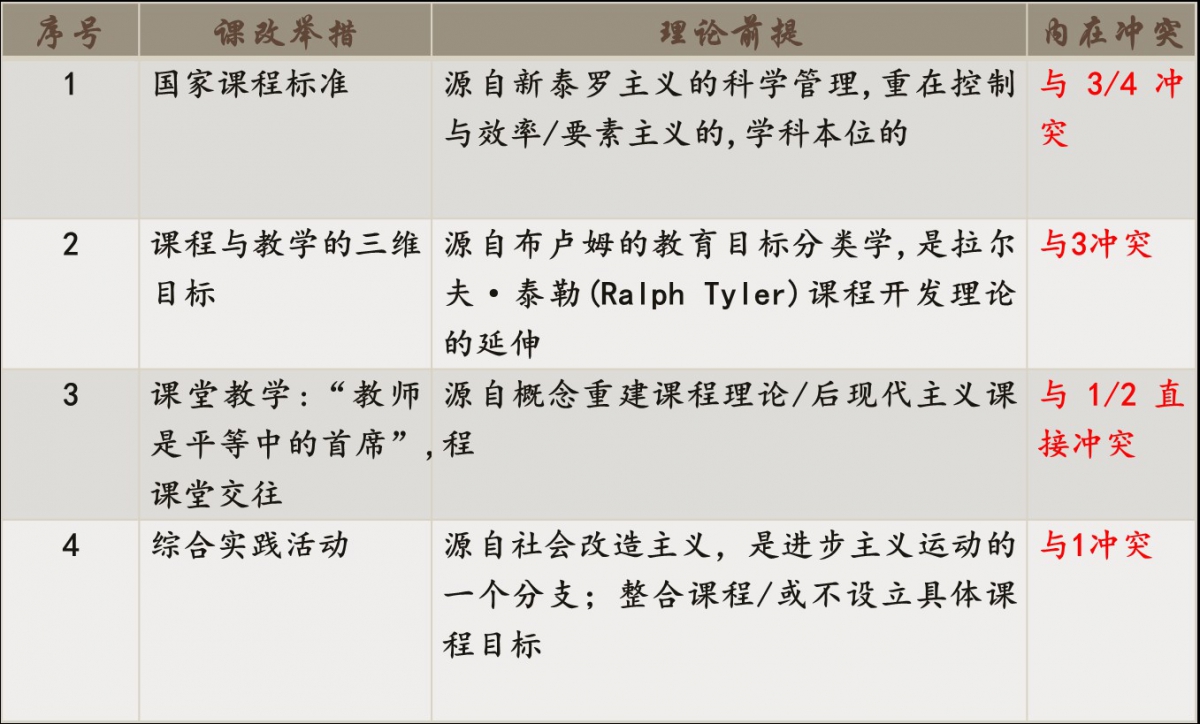

新课程的主要举措体现在国家课程标准、课程三维目标、课堂教学改革及综合实践活动四个方面。但是这四个方面的理论与实践疑惑重重,而其理论前提更是相互冲突的(参见表1)。

表1

正是这些理论前提的冲突,导致任何对新课程的解读都捉襟见肘、相互矛盾。这种矛盾深深影响了基层学校的教学实践,反而成为学校提高教育质量的阻抗。

结语

1.教育变革的两个转向

教育对人的发展的促进作用都是通过具体的学习活动展开的,所以,教育改革的重心应该下移,即从国家层面进入学校层面,并实现两个转向:一是从课程转向教学,通过教师持续的专业发展,提高教师的课堂教学效果,凸显教学作为专业及课堂作为有效学习空间的意义;二是从教学转向深度学习(deeper learning),通过对人的学习机制的探索,构建新的学习方式,提高学生深度学习的效能,强化其深度的概念性理解、在新情境中的适应性改变、学习新知乃至创建新知的积极倾向以及元认知行为,凸显21世纪胜任力的培养。

2. 建立教育改革的问责制

教育改革或课程改革都是伦理导向的活动。任何有伦理取向的行为,都会受到马克斯·韦伯所说的两种准则之一的支配,可以是“信念伦理(Gesinnungsethik)”,也可以是“责任伦理(Verantwortungsethik)”。“信念伦理”关心的只是信念本身,完全独立于一切关于后果的计算。如果世界是由一个上帝支配的宇宙,那么行动只能如此,后果上帝负责。“责任伦理”考虑其行动之后果的价值,从而将行动获得实现的机会以及结果一并考量。

教育或课程改革都不应是一个尝试-错误的过程,必须极其审慎地行事。如果改革只按自己信念而不顾及后果,那结果就是悲剧性的。所以,真正具有价值关怀的教育改革者,必定是摆脱“信念伦理”而走向“责任伦理”的。这也是课程改革者的基本伦理

提问环节

一、周勇教授总结

我先开个头,我跟北大的同行也专门探讨过,吴老师这篇论文,主要贡献在两个方面:一是对课程改革的理论探讨,二是对课程改革的伦理讨论,强调了教育改革应该遵循“责任伦理”而非“信念伦理”。

二、学生提问

问题1:您在《奔走在迷津中的课程改革》一文中指出新课程改革中“三维目标”的理论来源是布鲁姆的教育目标分类学,布鲁姆的分类学中有“认知”、“情感”和“心理动作”这三大领域,然而新课程改革的三维目标分别是“知识与技能”,“过程与方法”,“情感、态度和价值观”,请问“过程与方法”这一维度的提出是否另有理论来源?

吴刚教授解答:没有。其实它把布鲁姆讲的“动作技能”换成了“过程与方法”,但过程怎么又是目标呢?另外他们可能混合了美国科学素养中谈到的“Science Process Skills”,不过Process作动词是指加工,我们讲加工过程就是指思维加工过程,它是非常强调科学探究的思维方法;作名词还有“方法、步骤、程序”的意思。在维基百科英文版中,过程就是指科学方法(The process of science is the scientific method),所以。所以Process无论作动词还是名词,都不会是我们所讲的“过程”的意思。至于“情感、态度和价值观”一维,后来布鲁姆自己认识到情感不是这样来分析的,到布鲁姆的学生安德森的时候,安德森在他的那本书《教育目标新分类学》中,专门讲到情感,说情感渗透在每一个领域之中,不是单独的维度,如果单独把它作为一个类别,是不合理的。

问题2:您在文中还提到后现代主义课程理论的立场是新保守主义的,然而对此并没有展开详细的论述。今天在这里您能否给予简单的说明,您对后现代主义课程理论的基本判断是怎样的?

吴刚教授解答:在七年前我就写了两篇文章,跟这个有点儿关系,一是批判所谓“回归学生的生活世界”的,论文还压在我那儿没发,我强调“重构学生的生活世界”,用科学的方式来重构它才能建立合理的认知方式。因为学生一开始就在这个生活世界中,他跟我们成人的生活世界是两码事,我们不要把成人的生活世界理解成儿童的生活世界。另一篇就是讨论“后现代课程的贫困”,因为后现代课程的基本假设都是无法成立的东西,基本上没有自己的理论基础和核心概念。为什么叫它新保守主义呢,如果你看过哈贝马斯一篇著名的文章,《现代性:一项未完成的工程》,他就分析了后现代主义的整个渊源,他认为这是用文化批判代替一切批判,而文化批判只是我们这个社会批判的一条路而已,它不能替代其他途径,哈贝马斯有一个非常透彻的分析。其实那些搞后现代课程的人连文化批判这一点都做不到,他们不能完成文化的批判,也没有进行社会批判,只是在创造批判的概念,Pinar本身是学文学出身的,不是学哲学的,他没有哲学的思维方式,另外,我发现我们课改中的专家们觉得这个东西对我有用就拉进来,那个对我有用也拉进来,他不会去交代这些东西的理论来源是什么。“文本”与“对话”,都有它的一个哲学基础,在国际上对对话诠释得最好的哲学家是伽达默尔,但Pinar完全没有像伽达默尔这样来分析对话,而多尔的后现代课程分析更糟糕,他讲了四条,即“4R”——丰富性(Richness)、回归性(Recursion)、关联性(Relation)和严密性(Rigor) ,这些原理都不是他原创的,都是从人家那里搬来的,关键是这些不同来源的东西,它基于不同假设而来,比如说,“关联性”和“生成性”,布鲁纳早就讲过,他在《教育过程》中对这些问题做过分析,他当年论述得非常好,布鲁纳的教育过程迄今仍是对现代课程诠释得最好的,而后现代课程这些人试图绕过布鲁纳,去批判布鲁纳之前的泰勒。但是,泰勒的课程逻辑十分清晰。对于这样一个理性东西,你要去批判它,你就要用更加有力的东西去超越它,你不能用修辞的方法,对于逻辑的东西,你要么要用事实,要么就用更扎实的理论。

问题3:.您在文中对新课改的四大举措的理论前提都做了学理上的分析和批判,然而对于与第三、四种举措都有密切关联的建构主义却持比较肯定的态度。按您的表述,似乎问题不在于建构主义理论本身,而在于这种理论在我国传播的过程中出现了曲解和误读。在这种转译和传播的过程中,来自教育技术学、教育心理学、课程与教学论等不同专业的研究者基于自己原有的知识储备做了不同的解读,教学一线的教师们又对建构主义有着自己的理解。那么,是不是说我们应该去关注“建构主义”在我国的教育学术以及教育实践语境中是如何被建构的?

吴刚教授解答: 的确如此,这里确实有一个转译的问题,但是我是这样理解的:虽然有不同的转译,但里面有些基本假设却是存在相通的地方的,至少有两个基本假设是这样;第二,由于不同的流派——所谓的流派就意味着它的着重点在不同的基本假设上,在这个基本假设上面还可以加上不同的假设,就形成了不同的分岔。当然,最重要的还是刚才丁老师提到的,就是没有在学校做具体的实践,将这些东西都确实地应用于教育的过程,再以非常典型的案例形式来呈现出它本身的价值。所以要想去梳理它,要做两个事情:一是从概念的发生学角度看中国转译的过程中发生的偏差;第二个就是从建构主义的基本假设出发,探究其能否用于我们学校教育的具体实践,并能否产生一些具有成效的东西。尽管我自己在一些学校做了一些尝试并发现它是有关系的,而且是有成效的,但是我在这方面并没有进行更细致的、长期的追踪调查研究。

3.教授们讨论

更激动人心的是,在学生提问环节三位教授还就“建构主义”与“后现代主义”展开了讨论,让我们获益匪浅。

丁钢教授:这些都是结构主义语言学的东西,但是我依然对建构主义是比较怀疑的,因为它在某种程度上是一个比较理想化的东西,还有一个方面,他实际上在某种程度上跟结构主义还是有着千丝万缕的关系的。

周勇教授:后现代主义既有他积极的一面,也有他保守的一面。真正从语言学角度来看,像福柯这种人认为若能把西方的语言体系推翻掉,你就可以像东方人那样去思考,就不受这种现代思维的压抑,所以他也是很激进的。

吴刚教授:其实我国许多学者谈建构主义,都没有去梳理它的渊源。我是专门梳理了一下,因为建构主义的出发点是将人作为一个行动者。由于人作为行动者是在与环境的互动中建构自己的心智结构的,因此需要探讨共同体的活动,同时也将知识作为一个可以互动的人工系统或结构。人的心智发展就在于他与外在环境的交互作用及其内化过程中。在此基础上,建构主义首先研究学习是如何可能的,其次在对人的学习机制进行研究的基础上,讨论课堂教学与非正式学习促进人的发展的可能性。儿童的认知发展依赖于外在知识结构的支撑,这种支撑产生了“心理工具”的作用,其目标在于认知结构的重构与扩展,这是自皮亚杰以来建构主义者一以贯之强调的。所以,课程的结构概念是现代教育区别于传统教育的区别之一。学科结构反对知识的模块化及碎片化,更重视每个学生建构其内在认知结构时的序列、条理、知识结构和元认知方法。事实上,建构主义不仅是教学设计的一个基础,而且已经成为当今学习理论的科学基础。当然,从2006年到2009年,美国教育学界和心理学界也兴起了关于“建构主义教学是成功还是失败的”大辩论,到2009年由西格蒙德·托比亚斯与托马斯·M·达菲编辑出版的《建构主义学:成功还是失败?》,对这次辩论议题进行了梳理。总体上,这场辩论并没有对建构主义形成实质性挑战,因为建构主义主要关注的不是旨在长期记忆的教学,而是人通过学习产生的心智发展。所以,放宽学术的视野是必要的。当然,就是每个学生跟环境互动,建立自己的心智模式,这种个性化的表现,还没有具体的专门的讨论。

另外,毛毅静老师也与吴刚教授探讨了艺术学科的课改方案问题。