主讲:张诗亚 教授 西南大学教育部人文社科重点研究基地 西南少数民族教育与心理研究中心

主持:丁钢 教授 华东师范大学教育高等研究院

时间:2017年05月19日 2:30pm

地点:华东师范大学文科大楼1711室

丁钢教授:各位老师下午好,今天是教育文化与社会的第22期沙龙,我们非常荣幸地请到西南大学、以及教育部人文社科重点基地的主任、西南少数民族教育心理研究中心的张诗亚教授,同时,他也是我们的老朋友——我和他情同兄弟,在华东师大读研究生期间曾“同居”三年(对面铺)。诗歌与教育人生的话题对于张老师而言应该是驾轻就熟的——大家看,张教授自己的诗集已经放上来了。

前一阵大家应该有关注央视《诗词大赛》,上海也举办过《诗书中华》等等。然而,只会背诗也只能说是徒有华丽外衣,真正能够懂诗却实属不易,特别是精通格律,在张诗亚教授的《无名堂吟稿》中,他对五律七律,包括后世唐宋诗词都有研究,而且他自己也有创作颇丰。这一点在教育学界,可以说几乎没有第二人——如若放在中文学界也称得上独树一帜,据说有人在看《诗词大会》时,还找出几处评委的硬伤,评委出的诗平仄不对,仿若打油诗。所以,写诗和背诗是两种截然的境界。张教授写诗词已历经四十多载——这里也是伴随着张诗亚老师这样一个发展的历程,他自己的人生经历,所以我们今天用“诗歌与教育人生”这样一个话题,或许对我们在座的各位老师、研究生会有一定的意义。

张诗亚教授:中国人讲究“走门子串亲戚”,学术亦然。以往交通不便,千里迢迢,日夜颠簸,只为见见朋友。现在交通便利了,第一次到这里来,鄙人很高兴。一是华师大是我的母校,二来是会面老同学老朋友,三是与大家交流诗歌意蕴,兴之所至,亦是职责所在。

“诗意”不难,难在“栖居”

诗是一个“大话题”,曾流行过 “诗意的栖居”一句,被传为海德格尔所言,实则为海德格尔引自荷尔德林的诗句。我以为,在这首诗中,“诗意”不难,难在“栖居”。 “栖居”一词在西文中非常考究,在莎士比亚著名的《哈姆雷特》中,有“to be or not to be,it’s a question.”这实为极难翻译的一例。句中无任何生僻词,可是如何翻译TO BE?be为原型,生活中本不存在原型be,或为being,或为is/was/were。北大西语系逝世的王太庆老先生认为应将to be译为“是”,通常 “to be””be”在哲学上被译为“存在”,这里有一定问题。因为“to be”是“存在状态”,消亡亦是一种“存在状态”, “to be”表示一种运动的,变化的,永远在发展的状态,所以西文中有各种时态,中文则认为“在”便是“在”,“不在”便是“不在”,译为“在”,就无法译出“不在”之“存在状态”。所以,诗意——在哲学家看来,就人而论,是存在或者不存在了,所有状态皆须诗意——这是一种极高之境界:对生与死之态度,受挫折与成功与否,皆应保有诗意。得意之时“诗意”不难,失意之时就诗意全无?!因此——“诗意”的保有比单纯的倨傲来得高明,需要人之内心极其强大、充实;态度可以豪迈,壮烈,但亦非常平和,含蓄,淡然。

将西文意蕴暂时搁置,我们来谈谈中文“詩”。

“詩”与“時”——天人关系

“诗”与“時”本为同音。以前只有甲骨文和金文里面的“诗”,现代“诗”是在大篆、小篆流行以后才出现的。“时”字意涵是很丰富的,因此容易引起误解。“学而时习之”,这里面的“时”很多人认为是“时常”复习的意思,这是不妥的。脱离了甲骨文、金文来理解“时”是很难把握其中要义的。

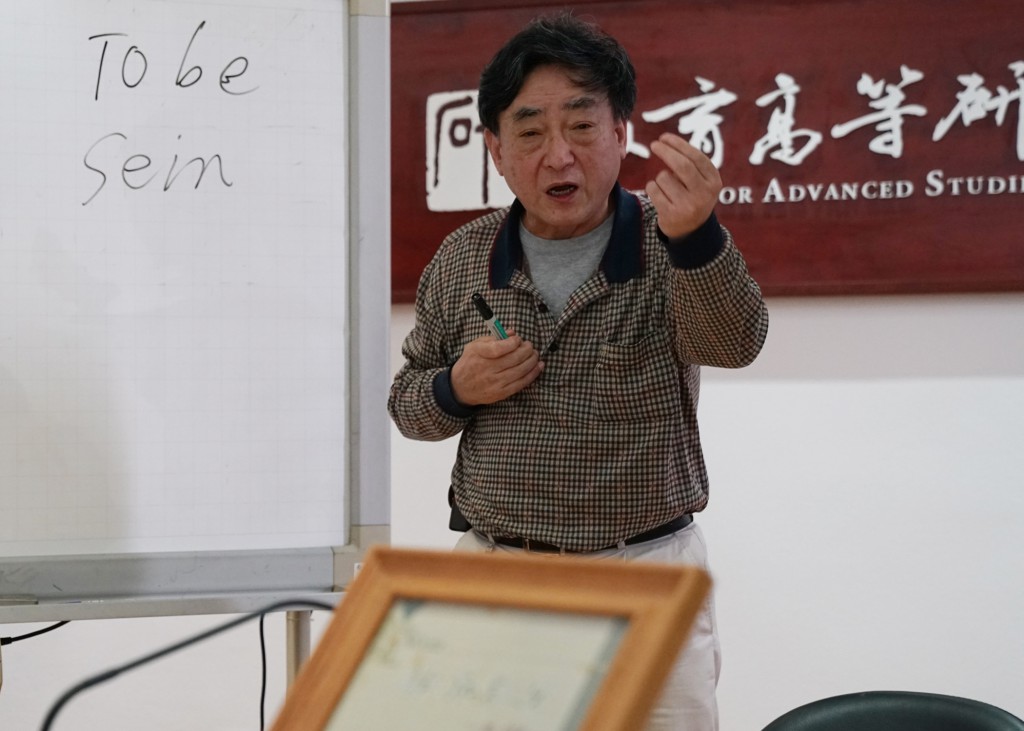

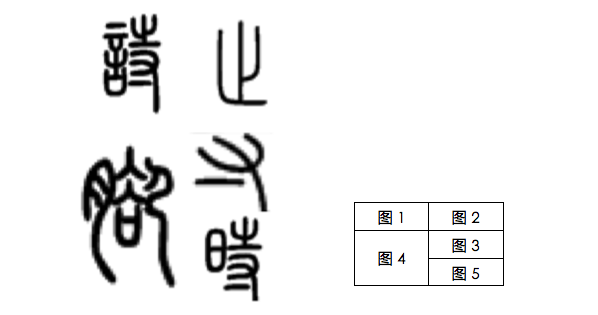

“诗”(图1),三个部分合而为之,但从结构看,左边是“言”,说话之意;右上部分为“土”,右下部分是“寸”。这两个字都是在书写过程中演变而来,原来右上部分不是“土”而是“止” (图2), “寸”字原本为“手” (图3)。在甲骨文当中,“止”通“趾”,指脚(参见小篆“脚”), (图4),脚停于地面,意为走出去。小篆的“时” (图5)(時)字左边为 “日”,这是最关键之处,综上所得, “时”的本意为“脚跟着太阳走”。

此处含义甚为丰富,万物的运作包括植物、动物、生命的运动皆依照“天”,“随天时而动”是为“時”。孟子言“天时、地利、人和”。天时是第一位,顺天而行方能成功,意味着天的所有运动要作用于人,人的所有运动须反映“天” 。所以,跟着天走,天之阴阳,天之变化,雷、电、风、雨等状态皆会影响到人,但此“天”并非仅指自然现象,而是天与万物的自然关系。理解这一点就得以理解得 “时”之意涵:世间所有万物关系之总和。只有将 “时”踩准,方称之为“时”。孔子讲学而时习之,“學”,有的人说是理论,“習”有人说是实践,但往往不懂“时”。也就是说,学了这个理论,掌握了这个知识,并不是任何时间都去做,要有“时”,要得“天时”,考虑天地万物之间的关系。所以这是诗的第一层含义。

“詩”与“气”

“气”这个字跟诗有密切关系。钟嵘所著《诗品》,在魏晋与《文心雕龙》相齐名,第一次系统地谈诗。开篇便是“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏;照烛三才,晖丽万有。灵祇待之以致飨,幽微籍之以昭告,动天地,感鬼神,莫近于诗”。

“气之动物”,所有的万物被“气”推动、作用。“物之感人”,物要作用于人,人要对物有感,不会无动于衷。对于人的性情而论,故“摇荡性起”,人的情绪受到物的影响。看到花草会觉得美,看到星辰会觉得害羞。这种“感”是通过“物之感人”而来的。“形诸舞咏”,这种情绪要咏叹出来,通过形体表达出来,口里、心里唱出来。这种情绪表达出来以后便能够“烛照三才”,所谓三才即天、地、人。“晖丽万有”,这种情绪和表达能让“万有”都变得光辉绚丽。

“灵祇待之以致飨,幽微藉之以昭告”,我们谈到灵魂之神气,实际上,《诗经》中的“风”,“雅”,“颂”,皆为“致飨”,为庙堂祭祀神灵所用,幽微,视为潜隐之物,祭祀以昭告。所以,《诗品》开篇之“感天地,动鬼神”,莫近于诗,这里的“气”和“物”之关系,“气”动“物”后转而与人产生关系,人凭何以写诗,凭其“性情”,主客观相融一体的情绪发挥,而后,“照亮天地,晖丽万有,上至神灵”。这段话可谓是《诗品》中之纲。但在此不展开详述。

“詩”与“律”

“帝曰:夔,命汝典乐。教胄子,直而温,寛而栗,刚而无虐,简而无傲,诗言志,歌永言,声依永,律和声,八音克谐,无相夺伦,神人以和。“

语出《尚书·舜典》,后世引述最为频繁,传说中国最早的古琴便为夔所制,让夔,教胄子,最早谈到诗与“教子”之关系,以诗来教授贵胄之子,应注意方式方法,使他们正直温和,宽厚恭谨,刚强而不暴虐,不因简约而不生傲慢。最后,谈到了诗之核心问题,“诗言志”之“志”常被人混淆为“志向”, (图6),荀子曰:“志者,藏也”。气之动物之感人,感受藏于心,则为“志”。诗是表达心中之志,思想情感的,歌吟唱表达思想情感之语言,音调要合乎吟唱的音律。说到“八音”,分别为《周礼·春官·大师》云:“皆播之以八音,金、石、土、革、丝、木、匏、竹。”音律要谐和五声。八种乐器的音调能够调和,不失去相互间的次序,使神和人听了都感到和谐。”

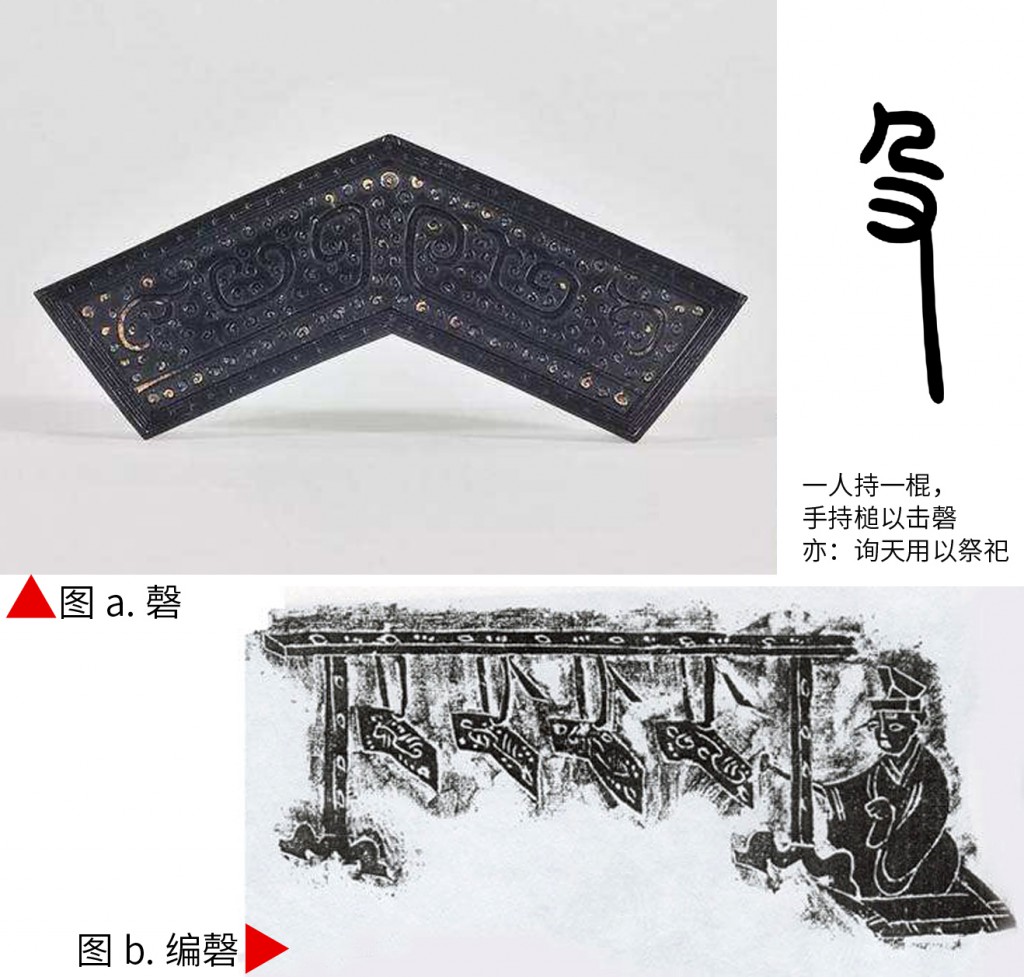

其次是丝,琴为丝所制;竹,可制箫、笛; 然后是革,革可以制鼓;金,实为青铜,一种合金,最典型的是编钟,打击类乐器中亦有很多为金所制;石,制成的重要的乐器为磬,磬和钟与铜一样是编组而成,即编磬。

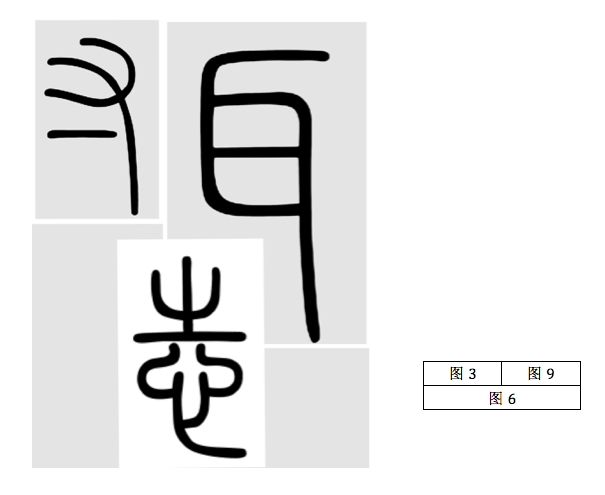

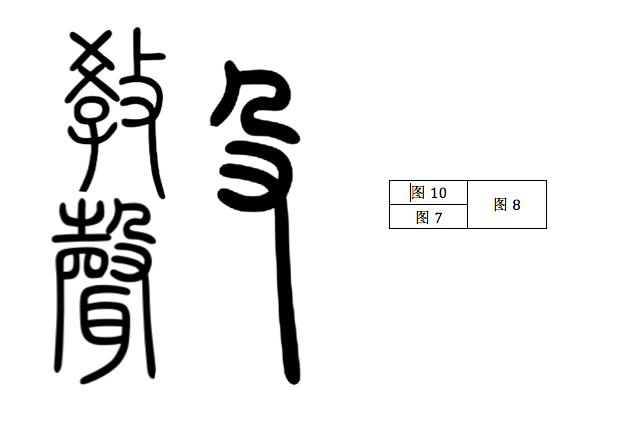

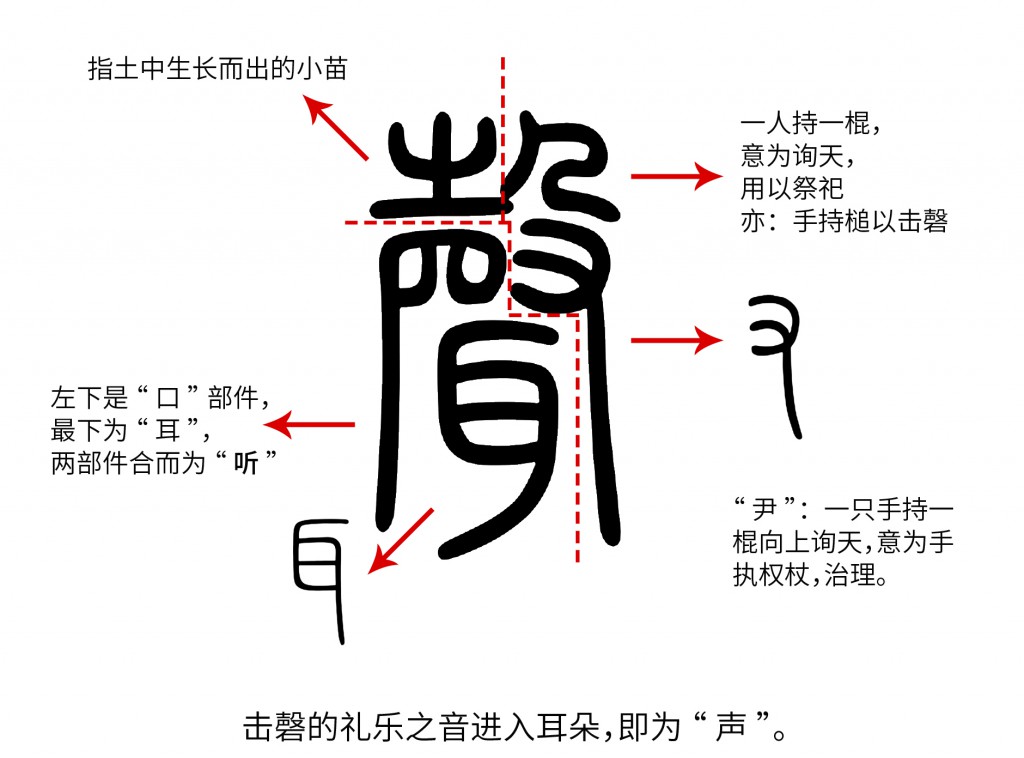

那么“磬”字如何理解?“磬”在中国古汉语中是颇神圣之词,磬也非一般之乐器,而是祭祀神灵时候所使用。磬字的下部首,有的写石,有的写缶(古代“磬”亦同“罄”),这个字最难理解之处为偏旁,把这二字做变化,合而为“聲”。甲骨文小篆为 (图7),上部首左边指土里生长而出的小苗,上部右边偏旁 (图8)是一人持一棒槌击磬 ,而下部首是人之耳 (图9),这三部分就组构为聲。顺便一提,上部右边 (图8),所持之棍并非仅仅意为击磬,在中国的古文字中,凡是这个偏旁都指为古代祭祀所用,这一点与“教” (图10)的偏旁一致,都是“尹”字,(图3),一只手持一棍向上询天,得到天意,意为“手执权杖,治理”,再“开口说话(命令)”(下面加上口字:(图3)+口)又演变成为“君”字。

下面讲讲声和律,何为律?这就牵涉到中国文化中的诗律、音律、乐律,须研究中国古代诗歌、古代音乐、古代历法才可融会贯通。刚才讲 “八音克谐,无相夺伦”,这八音来自天地中的万物,如矿物、动物植物,这些不同属类的物质制成乐器发出乐音,是彼此和谐的、互不冲突、无相夺伦的,不会失序,这样构成的整体称之为“音”。以“韶乐”举例,“孔子在齐闻韶,三月不知肉味”,很多人认为是古代很庄严的宫廷音乐,其实有失偏颇,“韶乐”的真正含义是上述所有乐器构成庞大的“乐队”演奏的声音,“八音迭奏”,玉振金声”,并与礼,诗、乐、舞为综合为一体,通过它听出天地万物之声,与心灵沟通形成共鸣,所以有“三月不知肉味”。

“诗”与“和”

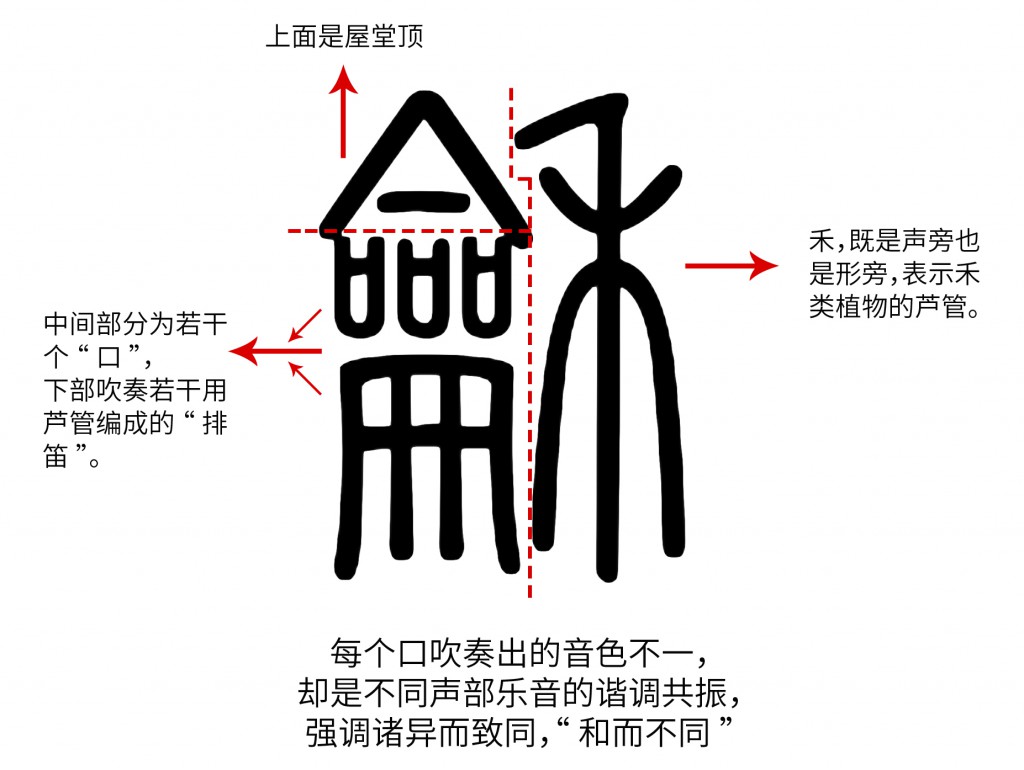

韶乐中所有的声音构成一个“神人以和”的世界,神和人通过诗歌音乐能交流思想达到和谐,“禾”既是声旁也是形旁,其繁体是“龢”。这个字香港和台湾地区还在使用。众所周知的一成语“滥竽充数”(其中“竽”为“管三十六簧也”,本字为“于”,表示婉转笛音,从“竹”部),该成语可以很形象的帮助我们理解“龢”字之意涵。“籥”(音yuè)字同“龠”, “和”的繁体“龢”字左偏旁亦为 “龠”(音yuè),象形的表示上面是屋堂顶,中间部分是若干个“口”,表示吹奏若干用芦管编成的“排笛”,这边若干个口的意为每个口吹奏出的音色不一,却是不同声部乐音美妙的谐调共振。如大三和弦、小三和弦,吹奏而出声效“和”而不同,而是不同事物之间通过沟通融合达致和谐。因为每个都不同,个性都得到张扬,但构成的关系又不是冲突的,诸异而致同,这才是真正的“和”之境界,该境界亦是诗歌之境界。

“诗”与“四时”:时律

诗歌的境界里面就有几个关系了。这个律是核心的基础点,诗律应和乐律,所以诗发展至词,出现如黄钟大吕调等等,各式曲牌皆与乐律有关。

“气备四时,与天地日月鬼神合其德,教垂万世,继尧舜禹汤文武作之师”

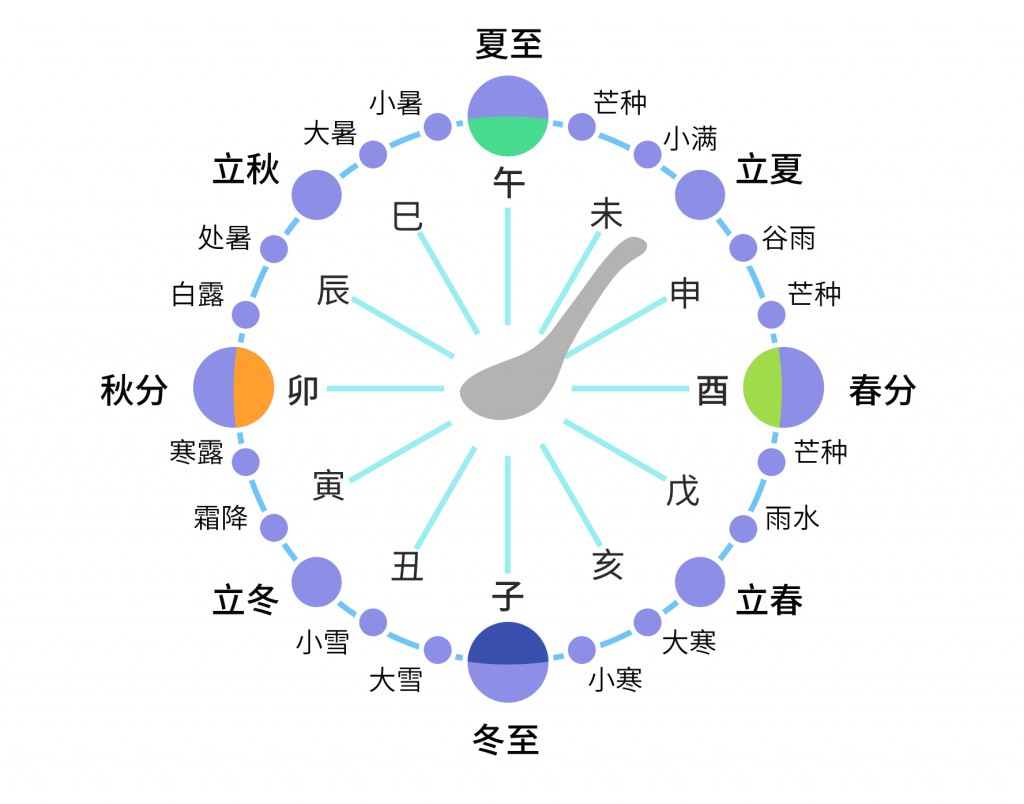

这是国子监的一副对联,悬垂于曲阜的孔庙,上联含义颇深, “气备四时与天地日月鬼神合其德”,赞孔子道德崇高。谓其德行与天地鬼神相合,其光辉与日月相等,其进退与四季代谢一样整然有序,其奖罚与鬼神所降的吉凶相应。何为 “气备四时”?另外,“四时”之春夏秋冬何来?很多人往往不清楚。四大发明当中的指南针,不知道你们看过它的原型没有,指南针是被叫错误的,在我看来是没有得到纠正被叫错的一个东西。你们看到过的邮票上和很多图案上的指南针,实际上是一个考古学家把考古出来复原做出来的模型,中间一斗,形似一勺,斗始终保持在中间,勺柄随之转。上盘为圆,下盘为方,天圆地方,便是一个天地的缩微模型。

斗转,斗柄指向正南之时,天下皆夏,然后转至正西,斗柄西指,天下皆秋。斗柄北指,天下皆冬。斗柄东指,天下皆冬。以上皆语出《淮南子·天文训》。斗依照三百六十度转,约分为三十六,再十二等分,则有十二个时辰,十一点到一点,为午时,一点到三点,为未时,以前上海三班倒的纺织工人下班,则俗称“拉未时”。再有,每当旧岁子时结束,新一年子时肇始,子时相交,于是新旧更替。所以北方人迎新年要午夜吃饺子,是为谐音 “交子”。交午,则为阴阳相交,于午时三刻,太阳升至最高点,开始下坠,阴门则开,鬼魂出没,所以很多现代人婚礼在中午办婚礼,择于午时三刻,我以为实为不智矣。

“立夏”、“立秋”、“立冬”、“立春”, “夏”跟“秋”之间,“夏至”,这里是“秋分”、“冬至”,“春分”,这八个就称为“节”,其他的十六个是“气”,节气,节气,节是节,气是气,这八个节为关键节点。

“冬至”为何“一阳生”,冬至时刻白昼最短,此后白昼渐长,夏至反之。冬至极寒,阳气开始上升,化为风俗便是冬至须补益阳气。这八个节点就是“气”在四时的八个节点,下面分布十六个“气”,十六气与“八节”之间,是半个月时间,半个月为三个五天,五天为一“候”,是为“气候”。遂有农谚“清明前后,种瓜种豆。”“清明谷雨,芒种忙种”,人的整套生活习俗围节气而行。是为 “天之命,时之序”。 “角亢氐房心尾箕, 斗牛女虚危室壁,奎娄胃昂毕觜参, 井鬼柳星张翼珍 ”。这背后的一整套系统与跟天地万物,“气备四时”密切相关,便为“诗”中之“律”,古有十二律,黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、南吕、夷则、无射、应钟。。。等等,分为六阴六阳,阴阳合起来便是十二律。古人得“十二律”以一芦苇的芦管,长八十一寸,须把握时机,找寻刚长成的芦苇,过于嫩,则还未成膜;过老,则内壁的膜早已剥离。刚长成的取下来,膜将掉未掉,把它搁置于一碗中,并置于一间完全没有风的屋里,待膜自行脱落飞起,是为“律动飞灰”。此音便是“黄钟”。古时通过“三分损益法”得出十二律,这比西方晚近才发现的“十二平均律”早近千年。

《毛诗序》中称诗为“正始之音,王化之基”,而上面提到的这些东西都是和诗和统治有关的。《公羊春秋》中“元年春,王正月,公即位视事”一句为历来学者所重视,乾嘉学派庄存与先生就此提出“元年、春、王、正月、公即位”相对应”五始”分别为“元,气之始,四时之始,受命之始,政教之始,国之始”。许多学者对于封建大一统的批判并不可取,“大一统”并非理解为专制统治,《公羊春秋》方为大一统的理论基础,也正如 “正始之音,王化之基”,庄稼根据四时生长,所以统治者根据天地万物的运行来推行统治。皇帝在春天应去犁地,皇后则须把第一个蚕卵孵化,这些仪式都是一种“合理化”象征,表示其统治顺应万物之序,遵循时间节律。诗中最核心要义便是诗应符合万物之运行,所以称诗为“正始之音,王化之基”。为什么孔子编诗三百曰:“思无邪”,因为就是“无不出自真情”,诗跟天地万物相契合,诗经三百篇之作者皆是出自真情之自然流露而有这些作品的。如“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。”君子为何要“求淑女”? 因为“关关雎鸠”,鸠已在互相呼唤,春天时令已至,人的行为跟动物,跟天时相契合,这才切近诗之本质。

“诗”与“格律”

天地万物的运行是极为本原的,是音韵、声律、平仄、格式之根本。声律为什么有平仄,平扬仄抑,“平”又分为“阴平”“阳平”,“仄”又分为“上声“”去声“,连入声也分,研习中国文化,我并不建议你们以《新华词典》为凭据,因为编写者将“入声”摒除了,现代汉语已没有入声的体现,但古诗中是有大量的入声字。其声短促,一发即收。没有入声,难以成韵,如

君王城上竖降旗,妾在深宫那得知。

十四万人齐解甲,宁无一个是男儿(nǐ)。

背景为后蜀花蕊夫人被赵匡胤劫去,悲愤之时作此诗,”旗“”知“”甲“都依今韵,但”儿“并不按现代汉语音” ér “,中古音入声读作” nǐ “音,这点类似于今天的上海话。儿在《佩文韵府》中,即为上平声,在“齐”部,但用《新华词典》的现代汉语注音去读就难以读出诗之意韵。除了音的问题,字的问题太多了。字典上还有好多字的错误,甲骨文到1899年出来以后,纠正了很多错误,随着对研究的推进,古音和今音不同的又一例,“气之韵,天之命”,其中”天之命“最典型便出自于《中庸》” 天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。“所谓“天命”并非听天由命,无所作为,而是”天使之“,遵循天赋予你之自然禀赋,是为”性“,依遵循本性行事,是为”道“,而后再以原则修养修道,便为“教”。

诗与教育

丁老师曾邀请我来点评《讲学方式与空间组构演变的教育意蕴》,我印象还很深。空间对于讲学产生影响,其实媒材也同样对认知和教育活动产生影响。我们现今接触到的多为纸质书,印刷本,但在纸未出现之前,文本是记录在竹简、牍、帛等材质上的。更早便是甲骨文和篆文,最早的文字为刀刻,成语”替人捉刀“,俗语”刀笔吏“等等,皆是“刀刻”含义的保留,亦可以互证这个史实。刻于何种媒材之上?甲骨文是以硬度比甲骨更硬的青铜铸刀所刻,硬刻硬,那一条线,一定很细,直线易刻,曲线则不易刻,所以凡是曲线部分都刻为直线,包括”日“”月“,最初便为直线形,后来演变为象形,再由象形字变为方块字,此影响至为深远,影响中国人的思维良久。

因为刻于龟甲之上,其制作成刻字占卜的工序又十分繁复,需要七十余道步骤,其刻制过程极其艰难,有因为占卜之结果作为神旨,因而刻于其上文字内容要求极其严谨,由此我们就可以与孔子删诗、孔子搬家、学富五车等等成语的由来融会贯通,因为在制成竹简前需要艰辛的刻制工序,所以最终将文本刻上去时才要万分矜严,惜字如金。也因如此,先秦古汉语中几乎不存在双声词,如此之凝炼亦导致了汉语言的多义。所以当我们从西文的角度用拼音来解读汉语时,并不见得能真正理解其含义。

我们再来看为何孔子讲“诗三百,一言以弊之,曰诗无邪“,将诗置于首位,并亲自修订教材,孔子当时所删之诗的物质形式便是竹简。诗的教育意义很重要的原因之一就在于诗是“韵文体”,古人读书几乎仰仗背诵,故韵文无疑是便于记忆和吟诵的。不同于其他事物存在正反两面,孔子将诗进行了删选,选取了“真情之自然流露”且“劝善惩恶”之作集结而成为内涵深厚的《诗经》,这恰恰体现了诗与教育的重要关系。也正因为诗的韵文形式,在便于记忆的同时,亦便于传诵,而“登庙堂之高”,化为民俗,这便是所谓“兴于诗,立于礼,成于乐。”因此他还称多学诗可以博识各类鸟兽草木之名称,比如诺贝尔奖的中国获得者屠呦呦女士,她的名字为父亲所取。读过《诗经》的人便知道其名来源于“呦呦鹿鸣,食野之苹”。很多人也并不知道“苹”之意,白艾称之为“苹”。此句的下一句“呦呦鹿鸣,食野之蒿”,此处“蒿”就是青蒿。此名绝矣!似乎早已预言了她研究青蒿素获奖。

大家想必都能熟背曹植诗中“煮豆燃豆萁”。而对于这首诗大家并非有正确而深层的理解,诗中 “豆”本不是植物“豆”,这本是后起之意。“豆”之本意是祭祀礼器,在祭祀场合,豆是礼器之一,并是向神灵供献牺牲食品的最后一道器具。曹植明知其哥哥蓄谋陷害自己,因此作此诗,暗喻地表示在先祖神灵面前,你为兄是否胆敢谋害亲生兄弟。而这些诗作的精彩之处就在其化为风俗以后,因通俗易懂而脍炙人口,流传久远。

再以西文Universe一词为例,uni为前缀,意为“进入一体的”,而verse意为韵文。进入韵文,有节韵的,相和谐的一体,而后加-ity,一个抽象属性后缀,是为“大学”。仅将其翻译为“宇宙”,其实更深层刻理解为“万物进入一体系当中”,这与中国诗的很多本意是相通的。在基督教时期,神学家德尔图良的“圣三位一体”学说,他将来自逻各斯的逻辑、语言、法律转化成基督教的圣子、圣父、圣灵,成为“三一”,所以现在西方大学 ,如牛津,剑桥大学,都设有“三一学院”,剑桥的三一学院既出了物理学家牛顿,又出了桂冠诗人拜伦,为何这些学者不属同一个学科领域却共属一个学院,其实“三一”(Trinity)本意便是和谐运动的整体。因此,中学、西学之“诗”,与教育关系极为密切,甚至在某种意义上,大学的本体,如中国从儒学开创的官学,“命汝典乐”,都属统治阶层的行为。所以自古国家都深谙诗作为教育核心之要义。因此,诗在天地万物。感谢大家!

讨论&提问环节

周勇教授:从师门渊源来讲,我应称张先生作“师伯”的,但却从未聆听张老师讲课,今天有幸第一次听到,各位也一样有此等耳福。这样的内容在别处是难以听到的,包括这种讲授方式,以诗句做板书,图绘释义,此乃地道的“中国式教学”。我在听之时想起很多汉代的大学问家,包括也做过教师的,如董仲舒、刘歆、许慎、郑玄等。因为他们也是提倡须懂得天文、四时、律法、音律,方能懂诗。只说张先生讲这些东西的材料和史料依据和董仲舒的相比,大家一听便知高下。刚才我提到的汉代这几个人,有的只懂今文经,有的只懂古文经,各执一辞。董仲舒在里面的学问是比不上其他几个的,因为他所读文献都是律书写的今文经学,从刘歆开始发现篆书写的古文经,尤其从许慎开始,逐字研究。我们可以看到水平高低在汉代就已分高下,但不管怎样这些都是文献,因为汉代时看不到甲骨文,连金文都看不到。张先生用的材料有很多考古材料,包括甲骨文。我亦想起了清代的很多大家。清代所发生的问题其实跟今天一样,便是古书早已成为天书,因而亦涌现出流派众多的考据大师。我们今天知道的很多名家都是今文家居多,比如俞樾先生、章太炎先生等学问造诣就比今文家高,但康有为声音响,改革动作大,所以大家知道康有为更多。如若在清代,张先生可能也会认可俞樾先生和章太炎先生这一路,走考据古文的路子。这是我的直观感受和联想起的情景,自不必判断高下。总之,各位很难得今天能在这里听张先生讲解在今人眼中早已 “灭绝”的真知识。

王独慎:我想请教张老师两个问题,一是我认为现今年轻人对于诗词依旧保有热情,但是碰到了很多障碍,现在也有些人在探索诗歌教学的方法,比如说古代社会后期编了一些童蒙的诗词的教育材料,比如《声律启蒙》等,这样的方式是否对我们学诗来讲是否有助益?今人对于诸如韵律、格律、平仄等已经很难搞清楚了,即便拿着一本《平水韵》也是看不懂的。另外,我们汉字是象形的,我想请教您,古人”反切“该如何理解?

张诗亚教授:“反切”是古人创制的一种注音方法,就是把不认识的字,用另外两个字来标音,用两个认识的汉字相拼给一个不认识的字注音,切上字取声母,切下字取韵母和声调。没有拼音之前,就是这样的。比如“”东“(Dong),用“德”+“红”切,结合为一个字音。我们的韵是从唐韵开始的,所谓的韵书是从梵文来的,梵文还是来自西方的非英文的韵。从许慎开始,就有了字书里的” 切”。我建议大家买一本徐中舒先生的《汉字大辞典》,此中将所收集的每个字包括甲骨文、金文、甚至一些刻画符号的演变嬗递都一一呈现。而《康熙字典》有75000多字,没有甲骨文,没有金文。还有一本李学勤的《字源》。

关于音韵,如《千字文》中”天地玄黄、宇宙洪荒;日月盈昃、辰宿列张“,这四句已经有“huang”“huang”“zhang”,均数一个韵,将千字文熟背,朗朗上口,十八个韵部就全都出来了,自然就是你所说的古韵,韵很复杂,亦是童子功,今人学韵难免费时费力,不一定要求马上读懂,以“反刍”之态度学习韵,类似现代皮亚杰的“图示”,孔子“温故而知新”便是一种“图示”,先建立一个东西,不要轻易的去推翻这个东西。这样,音韵须循序渐进去熟悉。

丁钢教授:张诗亚教授虽然没有直接讲教育与人生,诚然,这是大命题,他带给我们的是更深茂的东西。其实,从《易·大传》当中,从《诗经》当中,从中国文化的根底来讲,张教授其实已经将其揭示出来。天人和谐,方是中国文化的根本命题。同样,诗作为“教”的第一课,从古到今,我们已将诗与远方并置一处,然而,对于今天的教育而言,我们已经远离传统太多,诗亦已不在我们切身周遭。我们之所以能够很好的立足于这个世界上,不能仅仅靠我们的经济,科技。如若当年日本之崛起成为经济大国的同时,却沦为“文化小国”,今天中国的发展应牢记住这样一个教训:一定要从自己的文化出发。其实,从自己的文化出发,亦与世界的发展趋势相和谐。今天我们听张教授讲诗歌与人生,其实诗与人生本不是最根本的命题,最根本的命题是所谓的天人关系,如果我们没有这样的胸怀,诗亦不会成之为诗,人生也会黯淡无光。我想这一点也是张老师今天要告诉我们的,这一点已经远远超出了这个命题。

张教授在格律诗方面,确是行家。我硕士论文研究易经,彼时我也曾钻研过天文﹑历法﹑音律等,并且,我们当年需要应付文字﹑音韵﹑训诂﹑目录﹑版本﹑校勘六门考试,现在回想仍深有体会。特别是音韵考试,我们拿着音韵字典注唐诗中古音,g﹑k﹑h重音与今音截然相反,所以今天当我听到《诗词大会》中用普通白话朗读古诗词,感觉是多么的怪异。与其说传递文化,却有点“反文化”的意味:诗歌不是离我们近了,反而是更远。

回忆昔日我与张教授同窗之时还有一起为同学算命的趣事,因为我们算得太准,大家都落慌而逃,连称我们是“巫师”。这并不是鼓吹算命有多么科学,也不是在盲目搞迷信活动,而是体现文化就是如此神奇,冥冥中“天地自有命数”。对于自然和天地奥义的参透,以及我们传统文化中真正之精髓,我们还远远不够。再次感谢张教授!

沙龙结束后张教授即兴赋诗一首并赐墨。

录音整理:陶阳、刁益虎、王烁、王独慎、郝东辉、张传月、李悦、郭海骏、曹雯、童星、江娇娇,樊洁(统稿)