荒芜中的别样开拓

孔氏家族女性教育生活史的探究路径及其意义

◆ ◆ ◆ ◆

姜丽静 | 曲阜师范大学教育学院教授

孔氏家族系指以中国儒家学派创始人孔子为一世祖,以父系血缘关系为纽带,逐渐子孙繁衍而形成的大家族。孔氏家族女性,又称“孔子女性后裔”,主要指涉孔子直系子孙的“妻”与“女”。

自汉代以后,随着儒学地位的提升,孔子受到历代帝王的尊崇和加封,孔子后裔亦屡受封赠。从汉元帝初元元年(公元前48年)孔子第十三代孙孔霸获赐“关内侯”、食邑八百户以祀孔子开始,孔子后裔获得封爵和相应赏赐延续近2000年。宋仁宗至和二年(公元1055年),孔子第四十六代孙孔宗愿获封“衍圣公”,其后,历经宋、金、元、明、清和民国,至1935年方改“衍圣公”为“大成至圣先师奉祀官”。 期间,这一封号和爵位延绵八百余年,虽屡经朝代更迭,却世享“荣爵”,成就孔氏家族在中国古代社会“天下第一家”的传奇。

孔子后裔,作为孔子身后荣爵的直接承袭者,在一定意义上,成为孔子和儒家文化在中国古代的独特象征,不仅享有特殊的政治和文化地位,也担负着奉祀先祖、垂范世人等职责。与之相应,孔氏家族女性,作为孔子的女性后裔,亦在一定意义上,成为中国古代儒家妇德规范的标识和楷模。因此,透过这一特殊女性群体的日常生活、教育状况和内心世界,由此反思其时占据主流的儒家妇德规范和性别秩序,审视两者之间的融通权变抑或矛盾冲突,将为我们提供一个绝佳视角。此外,在新文化运动百年之际和当代中国文化转向的特殊语境中,借助孔子女性后裔这一特殊群体,重审“五四”以来关于中国古代女性生活和教育的诸多既定观点,还原中国古代女性生活和教育的更多历史侧面,将有望间接澄清关于孔子及其学说,进而扩及中国文化和教育传统的诸多误解,具有重要而深远的社会意义。

/一/

孔氏家族女性相关研究进展

1. 主流儒学研究:对生活与性别的遮蔽

自20世纪七八十年代迄今,在西方宗教多元论和宗教对话理论兴起的背景下,以美国“波士顿儒学”为代表的西方儒学研究开始与梁漱溟、牟宗三和熊十力等人所开创的现代新儒学达成某种程度的“契合”,强调儒学的“宗教”性质,即将其视为一种具有内在超越性的精神传统,甚或是宗教传统。尽管对于儒学是否属于宗教,以及在何种意义上具有宗教性或超越性,尚存在不同观点,但是,总体而言,将儒学理解为一种在过去和现在依然支配着人们日常言行的价值信仰系统抑或精神传统,愈益成为国内外儒学研究的广泛共识。

此外,关于儒学的层次问题近些年来亦有较多讨论。尽管对儒学的层次划分及其具体称谓尚存分歧,但是学界比较倾向于认为,至少存在精英儒学(知识分子儒学)、官方儒学(政治儒学)和大众儒学(生活儒学)三种形态的儒学。但是,总体而言,注重精英儒学和官方儒学,以及两者之间关系的研究,重视少数男性精英儒家学者思想的研究一直以来是国内外主流儒学研究的一贯理路。相对而言,对于底层社会、普通大众和女性的儒学理念和日常儒学实践则关注不足。

2. 中国妇女史研究:对家族与男性的忽视

在新文化运动时期,受“激进反传统进路”影响,形成一种激进的“五四”妇女史观。其核心观点认为:其一,中国古代妇女生活在暗无天日的压迫之中,鲁迅笔下的“祥林嫂”代表了中国古代妇女的经典形象;其二,孔子所创立的儒家学说及其衍生的礼教制度是导致女性受压迫的根源所在。尽管“五四”妇女史观并未揭示“全部”、“客观”的历史事实,却在新中国建立之后被历次政治运动所强化,成为“妇女解放运动”的“逻辑”起点和“历史”前提,并深刻影响了建国迄今的中国妇女史研究和社会公众认知。

20世纪80年代以来,国外的中国妇女史学者开始率先反思这一观点,通过系列研究成果的发表极大修改了中国古代女性的“悲惨”形象,揭示了女性在中国古代父权制社会中依然存在的一定能动性和主动性,及其发展的多样性和弹性空间。21世纪迄今,顺应国际历史学的物质文化史转向,国外的中国妇女史研究表现出向物质文化史转向的明显努力,在史料运用、解释理论和研究方法等方面均取得新的突破。但是,总体而言,对男性和其他更为开阔的社会领域的关注,以及对于女性所处身的家族脉络的研究则相对薄弱。

3. 孔子后裔研究:对女性与教育的淡忘

就现有研究来看,关于孔子后裔的研究依托《孔府档案》等文献史料的整理,围绕孔子嫡长孙府邸——“衍圣公府”(今孔府)、孔氏家族政治权力和经济问题、孔氏家族学术和文学成就、孔氏南宗等形成了较为集中的研究领域,推出了系列成果。但是,对于孔子的女性后裔,以及孔子后裔的教育情况则涉及不多,尤其是关于孔子女性后裔教育的研究还十分罕见。此外,在史料运用上也存在较大局限。与孔子(女性)后裔存史丰富及其史料形态的多样性相比,目前仅见的孔氏家族女性研究主要局限于对已经公开出版的诗词文集等文献资料的研究,即使同属文献史料、大量记载孔子女性后裔生活状态的《孔府档案》,因属于国家重点保护文物,尚未大规模对外开放,迄今并未得到充分利用。至于其他诸如女性书法、绘画、服饰、生活器具、建筑、碑刻和墓葬等大量保存完好的孔氏家族女性文物,则尚待开发和利用。

/二/

孔氏家族女性

教育生活史研究的别样取径

在中国当代文化转向的特殊语境中,系统反思“五四”以来的“激进反传统”进路渐成潮流的当下,本研究将首先承续由国外中国妇女史学者所开创的反思“五四”妇女史观的学术传统,通过对孔氏家族女性这一特殊女性群体的考察,还原中国古代女性教育、生活和精神世界的更多面相,试图澄清自新文化运动以来关于中国古代女性、教育及其生活状态的诸多误解。与此同时,鉴于国外中国妇女史研究存在的“矫枉过正”之处,在规避其不足的基础上,本研究将从反思“五四”妇女史观的再反思重新出发。

1. 研究对象:从“边缘”重回“中心”

一个中国的平均县域,其学校分布如上述所示,在大致3000平方公里的幅员之中分布着110所中小学(教学点),93.5所幼儿园。但在中东部平原地带与西部的非农业牧区县,学校分布差别巨大。

多数国外中国妇女史研究相对注重边缘女性或中低层士绅家族女性的研究,对处于古代中国社会中心地位的世家大族女性则观照不足。尽管对于边缘女性的研究因其顺应后现代理论“去中心化”的研究思路,往往对主流史学构成“意料之外”的颠覆或解构。但是,始终在外围和边缘游走,依然缺乏对所谓主流或正统史学结论的直接和正面回应。鉴此,本研究以素有“天下第一家”之称的孔氏家族女性为研究对象,并以其中地位最为尊崇的“衍圣公”妻女为主要个案,通过对这一特殊女性群体其生活、教育和精神世界的还原和考察,反思其时占据“主流”的儒家妇德观念、制度和实践,借此对诸多既定史学结论及其所建构的清代“正统”和“主流”女教观念提供一个正面的反审视角。

2. 研究视野:从“妇女”到“性别”

1986年,美国历史学家琼·斯科特(Joan W·Scott)《社会性别:历史分析的一个有效范畴》的发表,不仅使社会性别成为一个对社会、文化、政治和历史分析非常重要的有效范畴,也使妇女史研究开始走出单独关注妇女自身的局限,以更为开阔的视野转向社会性别史研究。受其影响,尽管国内外的中国妇女史研究开始向妇女与性别史研究转型,并推出了系列经典成果,但是,总体而言,多数研究依然较多关注妇女自身,运用性别理论对男性及其领域,以及更为开阔的社会领域的深入研究相对缺乏。

鉴此,本研究对孔氏家族女性教育生活史的考察,在研究视野上,力图实现从“妇女”向“性别”的转换,既关注女性,也关注男性,尤其是那些从表面看来女性和性别问题并未出场的男性领域,譬如官场和学界等。从表面看来,女性或性别问题似乎并未直接参与这些领域,社会性别理论的运用旨在探究女性或性别如何潜在地参与并建构了这些领域的权力关系,并揭示隐匿于其中的性别与权力之间的特殊结合与运作方式。

3. 研究思路:从“个体”到“家族”

中国古代社会中的“个人”并非西方近代以来原子式的“个体”,而是中国儒家伦理关系中“互系”的“个人” 。与西方自由主义视野中,那个自由、独立和自治的“个体”不同,儒家视野中的“个人”是在家族伦理脉络中互相维系、牵绊的个人。每个人在特定的伦理关系中扮演着多种伦理角色,他可能是一个儿子、丈夫、父亲、兄长、下属或上司,而她则可能是一个女儿、妻子、儿媳、母亲或姐妹,等等。“这些角色交织着,于我们每个人,形成了一种特殊个人身份形态。”“很大程度上,我自己是谁(who)以及我该怎样被认同(what),主要取决于……与我互动的他人”。

鉴于国内外中国妇女史研究存在不同程度的“以西解中”或“以今论古”现象,对中国前近代时期女性的考察比较强调“个体”,相对忽视其背后的家国脉络的不足,本研究将以个人生活史和家族叙事相结合的方式展开研究,力图把抽离的“个人”重新置放于她/他所处身、牵绊的特定家族伦理关系之中,从各种伦理角色、人际关系与交往中重新把握和定义个人。

4. 史料运用:从“文献”到“物质”

二战后,西方历史学获得蓬勃发展,广泛借鉴社会科学的各种理论和研究方法,先后经历了20世纪60-70年代的“新社会史”和70年代末期以来的“新文化史”,至20世纪90年代末期,开始超越历史学研究的文化转向或语言学转向,呈现出物质文化史研究的重要转向。主要表现为从过去倚重文献史料的分析转向重视物质史料的运用,并广泛吸纳考古学、科技史、艺术史、医药和建筑学等多学科的理论和方法,旨在通过物质文化或物件的研究,重新发掘人与物质之间的复杂关系。因应于西方历史学的物质文化史转向,国际中国妇女与性别史研究也于21世纪之交表现出转向物质文化史探索的明显努力。

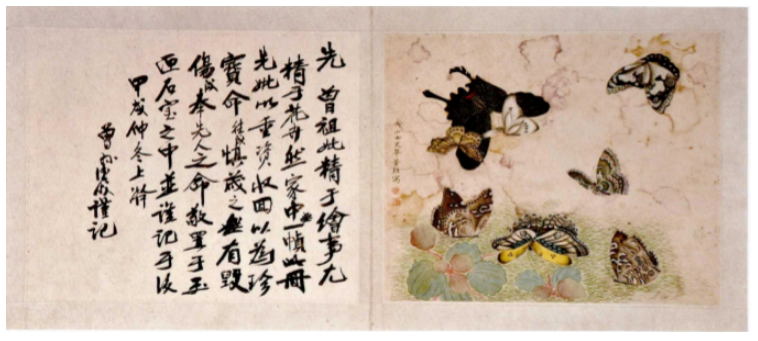

七十四代衍圣公孔繁灏的继配夫人毕景桓

毕景桓《蝴蝶册页》 孔子博物馆藏

本研究对象孔氏家族女性,其史料遗存丰富,史料形态多样,不仅涉及档案、诗词、文集、日记、传略和地方志等各种文献史料,还广泛涉及服饰、生活器具、绘画、书法、建筑、碑刻和墓葬等多形态的物质史料。有鉴于此,本研究将顺应国际历史学和中国妇女与性别史研究的物质文化史转向,积极探索相关物质史料的利用和研究,同时充分借鉴和吸收国际中国妇女史研究一期发展中对诗词、传记、日记、戏曲和墓志铭等非官方文献史料运用的有益经验,在综合运用相关物质史料和文献史料的基础上,力争最大限度地还原孔氏家族女性生活、教育和精神世界的整体面貌。此外,还将积极尝试把部分孔氏家族女性的教育物件推向前台,置于研究中心,开展物质文化史研究。

(本摘要为节选,有删节)

/ end /

编辑:胡乐野