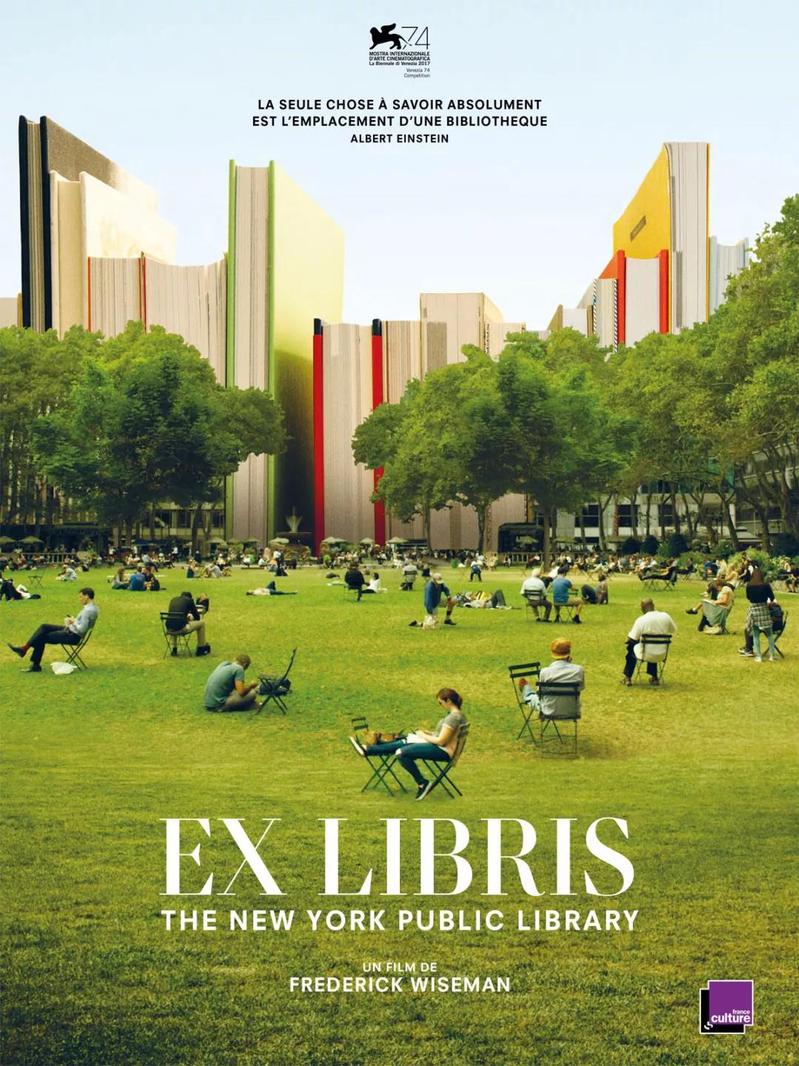

《书缘:纽约公共图书馆》(Ex Libris: New York Public Library),2017.

导演: 弗雷德里克•怀斯曼

编剧: 弗雷德里克•怀斯曼

主演: 塔-内西•科茨 / 埃尔维斯•考斯特罗 / 理查德•道金斯 / 帕蒂•史密斯

类型: 纪录片

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

《书缘:纽约公共图书馆》是纪录片大师怀斯曼2017年完成的一部纪录长片(197分钟),讲述了美国第二大公共图书馆的里里外外。纽约公共图书馆(NewYork Public Library)是一座拥有百年历史的文化机构,主馆坐落于纽约第五大道,下辖92处分馆。耄耋之年的怀斯曼导演“影耕不辍”,以娴熟的技巧向世人生动呈现了一座公共文化与教育宝库。片中涉及93处馆所的12家以及一处服务中心,通过一系列日常生活片段组织起来,这些片段主要可以分为四块内容:内部会议、公共活动、后台业务和前台服务,在片段中间镜头不时从室内拉出以描绘图书馆的周遭环境。所有片段都纪实性地出现在观众面前,没有解说词也没有渲染技巧。

在这些片段中,内部会议是相对内容最丰富的一些片段,也是分散在影片中的一个个中心点,因为在这些会议中,图书馆管理者、董事会或政府官员以理性的方式表达着自己的理念和愿景,这些理念、愿景及政策决策行为是其他日常片段所呈现的业务活动的发生原点。整部影片中共出现了14次会议片段,包括6次管理委员会的工作会议,也包括私人慈善宣讲会、中城图书馆的年度建设汇报,帕格斯利分馆与社区教师、家长的沟通会,马科姆桥分馆的社区沟通会,年会晚宴、员工会议、董事会和财务年会等。尽管导演没有为影片配备解说词,但通过会议成员的演讲和陈述,图书馆背后的运营方式和观念被完整地呈现了出来。在这些会议上,我们可以看到图书馆如何使私人捐助与政府支持相互鼓舞并良性循环,怎样处理数字化浪潮带来的三分之一的纽约人不能上网的数字鸿沟,如何筹划资金使用以求可持续发展,怎样与市政府既合作又博弈,青少年学业挑战的变革如何影响着图书馆项目更新,有色人种如何通过图书馆捍卫正义与平等。

如果会议的主角是管理者,那么公共活动的主角就是各色市民。这是另一组内容丰富的段落,也是图书馆日常活动的主体内容。8次不同的作者分享会的间断出现为影片带来了无形的节奏感(影片也是分别以分享会作为开始和结束)。分享会的内容是极丰富又生动的,有无神论者嘲讽,“信仰神创论的年轻人或者愚蠢无知,或者是疯掉了”;有音乐作家的幽默,“(我与父亲)眼睛像,舞步可不像”;有黑人诗人的洞察,“语言是政治性的,我将其作为工具”。18世纪的王子与宗教精英,苹果与熏牛肉三明治的性欲意向,黑人社区犯罪率与压迫的关系,感情、政治、回忆、音乐,思绪、种族、历史、诗歌,充盈在一场场访谈当中。但不止于此,除了作者分享,图书馆还举办着大量读者活动,小学生的课后辅导,中学生的机器人工作坊,钢琴演出,行为艺术,求职培训,舞蹈俱乐部,亲子课堂,恐怕没有一位纽约市民的生活能够完全离开这个公共图书馆系统,他们接受着图书馆的滋育,也形塑着图书馆的生态。

最后,后台业务与前台服务相对零碎而安静,没有谁在表达或者论证,但有人在工作,有人在交流,有人在服务。图书馆的后台工作或许是神秘的一环,导演以4分31秒的时间进入了汤姆逊大道的图书馆服务中心,这里不作为一个分馆存在,却是图书馆系统的一个关键节点,因为这里有着庞大的书籍流通流水线,将流通的书籍或其他馆藏分拣到各个分馆。流水线或许是熟悉的,但让观众感到新奇的是这里的数字化工作间,古籍、手稿和旧照片怎样被整理归类,报纸和珍藏书如何数字化为图像,都在这里得到了最细致的呈现。相对幕后工作者一言不发,前台工作者则要口舌劳累了。影片开端部分给出了图书馆热线电话的接听情况,馆员不仅要解答借还问题,还要接受各式信息咨询。古登堡圣经,欧洲纹章,十七世纪早期的纽约地质,独角兽是不是真实存在,都进入了馆员与读者的问答当中。馆内前台的咨询也相差无多,关于赫尔曼·赫尔佐格的祖籍,一位馆员为读者提供了详细到具体文献的指引,而在盲文和有声书图书馆,馆员帮助老年人学习盲文阅读的耐心与细致也使人难忘。

影片中还有一些或意蕴深厚或妙趣横生的片段,这里不一一列举。此片至少引起我们的以下一些思考。

首先,本片没有一句解说词,导演想要传达的意蕴却呼之欲出,沁人心脾。这得益于类似于人类学深描的意义传达和诠释技术[1]。若有人想对纽约公共图书馆有一个迅疾的了解,本片可以承受大量的删减也不会失去其完整性和逻辑性。但并不能如此。缓慢的叙述速度并非偶然或者导演故作神秘,而在于日常生活的意蕴只有在流水般的时间流淌中才能得到表达。深描之深,在文字需要丰富的词汇和角度刻画,在影像则需要时间和观众的浸润。

其次,本片的叙事技巧值得关注。整部影片长达200分钟,镜头不断在各个分馆、室内室外空间和各类活动事件中转换,却既无拖沓也无破碎之感。细细观察其剪辑,可发现一种复调式的技法潜伏在背后。镜头从一场午间分享会开始,转入热线电话和接待处的日常问答,拉出进入建筑大厅观察游客,再进入一场募资宣讲会,之后重新回到安静阅读的读者,其次是街道外景。这样的场景转换是整部纪录片的基本叙述方式。每一个场景段落都扮演一个音符的角色,这些音符有静有动,有内有外,有感性的音乐与理性的论证,有一对多的讲话,也有一对一的娓娓道来,有伏案的学者,还有街道上游行的节日人群。这些段落交错出现,互不相同,又前后相应,共同编织出一幅极具节奏性的文化图景,也实现了对纽约公共图书馆这一庞然大物的中国画式的“散点透视[2]”。“序列并非是一个单纯的时间自然序列,而是经过重组和构建的序列,其中充分体现了作者的构建意图[3]”。艺术与人文科学总是有着千丝万缕的联系,这样的复调序列不应当仅是一种艺术美感的要求,也应是作者对人文意义的一次艺术化探究之旅。

最后也是更重要的,是关于公共图书馆的文化与教育意义。“人们仍然认为图书馆是一个藏书的地方”,片中一位图书馆工作者如是说到。然而怀斯曼在87岁高龄完成这部长片,或许就是想讲述一个相异于此的故事,并逆转人们的看法。如果上述民族志或叙事手法确实传达了意义,那么这个意义首先就在于图书馆是如何成为一个城市的教育与文化中心。

注释:

[1]事实上,视觉人类学及其“深描式”影像民族志已经在学界有了丰富的理论和实践推进。

参见:朱靖江.中国人类学影像民族志的文本类型及其学术价值[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2013,35(01):62-68.朱靖江.人类学表述危机与“深描式”影像民族志[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2011,31(06):28-32.

[2]丁钢.声音与经验:教育叙事探究[M].教育科学出版社,2008:69

[3]同上,94页