[美] 艾·弗洛姆.爱的艺术[M], 李健鸣,译.上海译文出版社, 2008

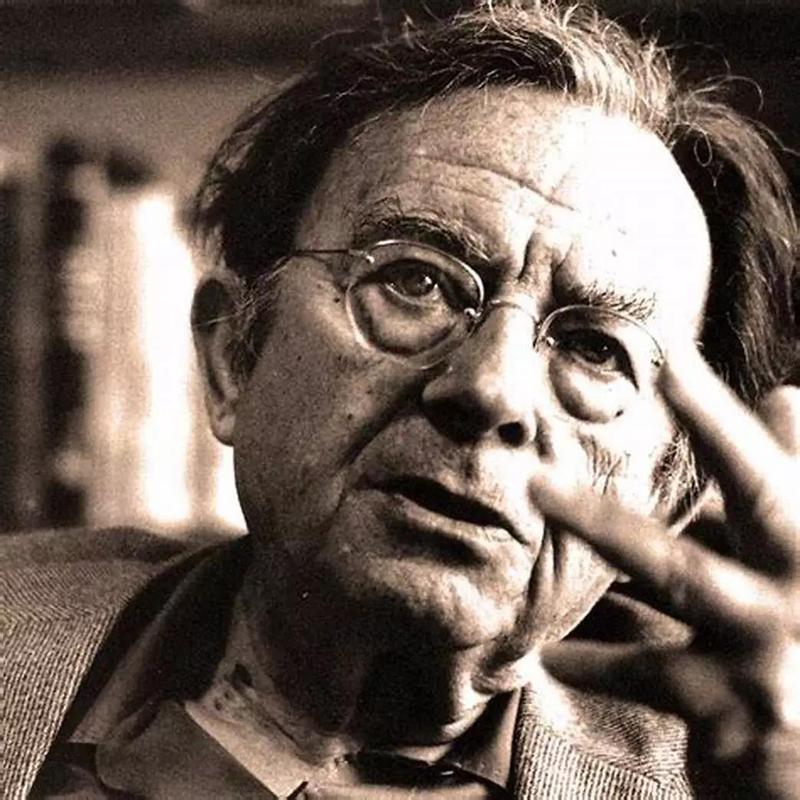

弗洛姆是第一个研究“爱”和“爱的能力”的学者,其《爱的艺术》一经发表便在心理学界引起了广泛讨论,引发了有关爱情的大量研究。在这本书中,弗洛姆立足于人的生存问题,观察人的存在方式,考量人的发展形态,将爱作为人类生存和社会整合的根本问题,围绕爱不仅探讨了亲子关系对人格的塑造,也讨论了人类之爱与社会结构的关系。虽然是一本主要建立在精神分析理论基础上的心理学著作,但在人的成长与发展问题上,无疑对人的教育问题有着丰富的启发价值。

弗洛姆所指的爱情是多样的,不仅包括男女两性之间的爱,也包括父母和孩子之间的爱,以及对陌生人的爱(博爱)、性爱、自爱、神爱等。尽管爱的形式如此多样,但它们本质上是一致的,都是一种艺术,也是一种能力,是对人生存问题的回答。之所以与人的生存问题有关,在于人的本质性孤独。人在原始状态下,也就是与自然界融为一体的动物形态下,是没有自我意识的,他与外界完全地统一,他此时不体验到“我”,也不体验到孤独。这种与外界和谐统一的天然状态也是婴儿在母胎与在出生后的数年中的基本状态,这样的状态被称为“自恋”的阶段。所谓自恋,即是指婴儿只根据自己的需求和感受来接受这个世界,所有不能满足自己需求或不能引起自己喜怒哀乐的事物都处于不存在的状态。与这种状态相反的是具有客观性的人,即能够客观地实事求是地接受这个世界与自己无关的存在。克服自恋,接受客观是获得爱的能力的主要条件之一。因为只有客观性能够促使我们去了解另一个人,了解另一个人的本质以求在深层上得到与他人的统一,以人的理智克服其天生的孤独。这种孤独之所以是根本性的,在于人在有了“我”的意识之后(在人类一方面,即是人逐渐地摆脱自然界之后;在个体方面,则是婴儿逐渐成熟而有了自我意识之后),立即意识到自己与世界的差异,与另一个人、另一群人的差异,他便感到陌生、负罪以及恐惧。弗洛姆说道,“孤寂感意味着与外界没有联系,不能发挥人的力量,意味着一筹莫展,不能把握世界、事物和人;意味着世界把我淹没,而我只能听之任之。”

这种孤独可以说是弗洛姆爱的理论以及人的存在的理论的根本立足点。为了摆脱这种孤独,人可以生发出各种各样的存在方式,在本书第二章中,弗洛姆分别指出了纵欲、同一组人保持一致、创造性的劳动以及爱四种克服孤独和虚无的途径。其中纵欲能够使人在短暂的极度兴奋中使世界消失,也使人与我,世界与我之间的距离消失。但纵欲只能让人享有一时的自由,现代人更多选择的方法是同一组人保持一致。这种方法也有不同的分化形式,集体认同感是其中之一,专政会以威胁和恐怖来制造同一(而人们也倾向于服从),即使是在民主国家中,由于非个性化的平等理想、科层制以及消费主义的存在,人们也大多不自觉地放弃个性,遵从模式,并且自认为是在按自己的意愿生活着。相较纵欲与趋同,创造性劳动和爱是两种积极的消解孤寂的方式。从事创造性劳动的人(例如艺术家、手工业者)能够通过将自己的意志诉诸外物而实现自我与世界的统一。但这种统一只能是人与物的统一,人与人的积极的统一性只能通过爱来实现。

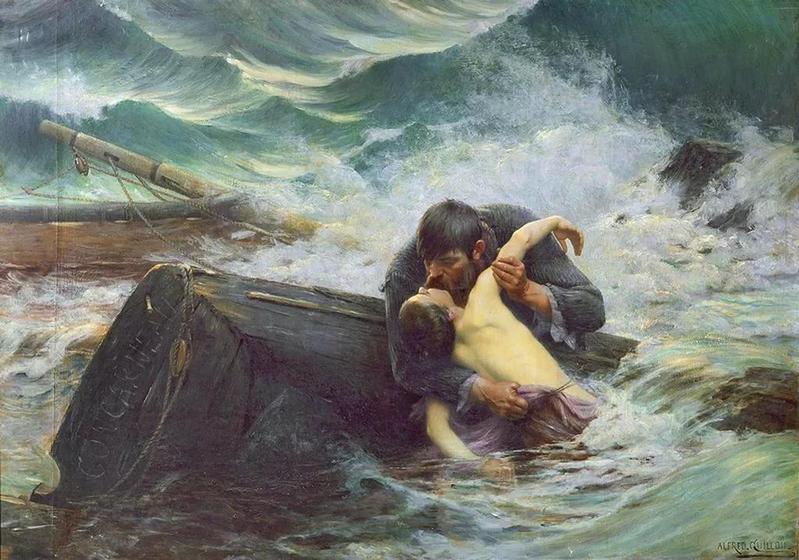

为了进一步讨论爱,弗洛姆首先探讨了人际之间不成熟的结合形式(也往往被人们误认为是一种爱),也即是共生有机体的结合,其可以呈现为两种形态:受虐癖与施虐癖。这两种形态都试图将人推回到人的未成熟阶段,它们的生物楷模即是母亲与胚胎之间的关系。受虐癖者将自己视为其保护者的一部分,受其主宰,放弃自我,因而从不孤独,也从不独立。施虐癖者则通过吞并另一个人实现自己的伟大和统一,离开其崇拜者施虐癖者也无法独立生存。值得注意的是,这两种结合形态并非只存在于个体与个体之间,也可以存在于集体互动中。极权政治时期的德国,希特勒就扮演了一个施虐者的角色,而大众共同扮演了其崇拜者,双方在这种寄生当中实现了对孤独的克服。

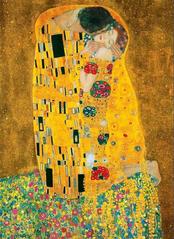

成熟的结合只能在成熟的个体身上找到,这种结合能够“使人克服孤寂和与世隔绝感,但同时又使人保持对自己的忠诚,保持自己的完整性和本来面貌”,这就是爱情,一种积极的力量。这里的积极性受到作者的格外重视而得到详细探讨。积极首先不是一种表面的积极,禅坐即使是如此安静的看似“消极”的活动,却内在着自由和独立,反而是一种最高的积极性;而流水线的工人,或者为谋升官发财而狂热工作的人,尽管活动得如此充沛,却是受到外物奴役的受苦的、消极的人。爱情是积极的,也必然表现在它是一种“给”,而不是“得”,因为只有付出是一种由内而外的力量性行动(因而肆意的爱也完全能够成为一种侵犯),一切索取都暗含着依赖和不自由,只要这种索取不是付出的另一种表达。积极性除了表现在给予,还表现在其他一些要素上:关心、责任心、尊重和认识。这些要素共同构成了作为一种积极的创造性活动的爱的实践。

以上即是弗洛姆对爱的基本主张,在这些主张之下,他独辟一节讨论了“父母和孩子之间的爱”。本节也被选入人教版高中语文教科书第4册,成为许多人遇见弗洛姆的一个起点。父爱和母爱是人一生当中首先接触到的爱,人正是在与这两者的互动中成长起来(即使是缺失的一方也以缺失的形式塑造一个人),它们共同成为塑造一个人爱的能力的首要因素。母爱的特点是无条件,是一种永恒的接受和祝福。“我被人爱是因为我是我”,母爱是消极的,不需要去唤起,也无法赢得,它在人成长的最初数年中占据主导地位,此时儿童只能接受爱,而未学会唤起爱。随着儿童的成长,其与父亲的关系开始变得重要。父爱是有条件的,它隐喻着社会的规则,只有付出努力,符合某种要求,才能得到父亲的爱。母亲是一种根本上的被爱的安全感,对无条件的母爱的需求即使是成年人也依然存在,但一个独立而成熟的母亲(她应当自己就是一个能够爱的人,一个能够不为了弥补自己的孤独而将孩子捆绑,阻碍其成长,鼓励其求援的人)完全可以帮助其子女培养起稳固的安全感,使其可以自己成为自己的母亲;父爱是一种权威的指导,在令人满意的发展过程中,人可以通过父亲的指引(他应当宽容而有耐心,而不是冷漠或专横)塑造起理智和判断力,使自己成为自己的父亲;一个成熟的个体可以同时是自己的父亲和母亲,是二者的综合。相反地,父爱和母爱的任何一方发生缺失或某种变异,都会阻碍儿童发展出成熟的灵魂和爱的能力。但这种阻碍只是个体成长中的一种因素,尽管其有着重要的角色,但并非绝然不可突破。在第二章接下来的篇幅中,博爱、母爱、性爱、自爱以及神爱分别得到了探讨,但其都有着共同的本质,也就是上述的爱的积极性,在这种积极性的根源下,爱本身是不分对象的。

第二章的末尾,弗洛姆说道,“对人的爱虽然直接表现在同家庭的联系上,但最终还是由人所生活的社会的结构所决定。”这正是第三章的主题,即20世纪的资本主义社会是一个爱的能力普遍衰亡的社会。衰亡的原因正是上文早已提及的科层制及消费主义。作者还讨论了几种资本主义社会常见的病态爱情,其中有一些就发展自上述父母与子女之间的爱的异常形态,包括对母亲的过度依赖、母爱的缺失、父母不相爱却不表达自己等;作者还指出了一些现象,包括偶像化的爱情、多愁善感的爱情以及投射的爱情。所有这些病态的爱的形态也都同时是一种消极的结合,暴露出男男女女在爱的能力上的非健康状态。

在最后一章中,作者系统地阐述了爱的实践方式,也就是习得“爱的艺术”的一些先决条件,它们包括纪律、集中、耐心以及客观性等,它们都指向上文已述的关键词:积极性。

回顾此书,尽管其中一些内容已显牵强(例如第二章对阴阳结合的论证)或老生常谈(例如对资本主义社会异化的强调),但仍然不失为一部具有启发性的经典著作。这种启发性至少包括以下几点。首先,对人的成长与发展问题的跨学科的洞察。书以“爱”为名,没有参考文献,引文只有寥寥几处,但字里行间可以反复观察到作者在心理学、社会学、哲学、经济学等领域的知识和沉思的积淀。人的问题根本上是存在的问题,而存在本是一片混沌,在人为的学科分界当中讨论人的教育与成长只能是坐井观天。其次,家庭对于个体成长的意义。一般性的教育学研究往往从教与学的关系出发,衍生其学科视域,而将家庭这一最根本性的人的成长空间置之度外。弗洛姆告诉我们,父母与孩子之间的爱,常常成为一个人人格塑造的本源和起点(而这种塑造与社会结构之间也并没有直接的联系),那么这种爱,或者更普遍地称之为交往关系,便理所应当地进入了教育学研究的关照范围。第三,爱的实践对于个体成长以及文化建构的意义。日常人际是保守性的,不彻底的,不需要彻底地敞开自己,也由于防备而谨慎于敞开。爱情却本身就内涵着敞开的要求,从根本上区别于一般人际关系,需要构建彻底的信任和彻底的托付。在爱与被爱的关系当中,人的自我往往得到最彻底的洗礼和检视,这既包括自己的自我,也包括交往对象的自我。由于这种关系的深刻性,人往往能够在爱这种特殊的交往中获得对于人我关系的最触及深层的认知建构或成长。而人我关系正是人构建意义之网的基础,甚至可以说就是意义之网本身。因而爱的实践没有理由被排除在研究人之成长、人之意义构建的领域之外,而应当成为其中极重要的一部分。教育研究或文化研究,如何将爱这一或许被过度浪漫化的概念拉回到人的生存问题的大地上,值得进一步讨论,而弗洛姆的《爱的艺术》则为这种可能性提供了一个进入的范本。