二十世纪三十年代,本雅明面对破除了事物“灵光”的机械复制时代,在洞察到人类感知和接受方式之平等意义的同时,又担忧着摄影的展演功能所流淌入的政治实践,以及影像世界对观众思考和专注的阻抑。[1]几十年后,苏珊·桑塔格接续她谓之“现代文化的具有土星气质的英雄”[2]的沉思,聚焦“反映这个社会的全部复杂性、矛盾性和暧昧不明”的核心活动[3]——摄影,写就了六篇散论,汇于1977年出版的《论摄影》一书中。

美)苏珊·桑塔格著. 论摄影[M]. 黄灿然译.

上海:上海译文出版社, 2018.

https://book.douban.com/subject/27122361

“人类无可救赎地留在柏拉图的洞穴里,老习惯未改,依然在并非真实本身而仅是真实的影像中陶醉。”p1这即是我沉醉又被警醒的阅读体验的开端。往后,桑塔格生发的锋利论断或见解尤多,关注的摄影话题亦有数个,我仅择取全书内容中的三个主题,梳理和分享于此。

>>摄影与权力<<<

说来也奇妙,我不爱摄影,但偶尔作为某个此时此地的亲历者拍过几张照片,对象则均为风景,从不试图拍人,因觉得不礼貌;有时也会翻翻集子或自媒体上流布的影像,凝视别人拍的人。若依照桑塔格对摄影的认识,便是我“占有”、“侵略”了被拍摄的东西,我“制造或获取”了世界的片断。我有些惊讶和恐慌,我可能要急切辩白道:“我”未想向任何人或事物施加权力!不过,当“我”融为“复数的我”,或“我”是一名试图捕捉广泛现实和强加标准于对象的摄影师时,“我”确乎以摄影这一“权力工具”,使不同的生命体验“被相机平等化”,从而消除了所有事件的意义差别——受难与享乐的画面可在同一版面出现,只要痛苦和不幸“变得有趣和值得一拍”,“我”便“缄默地、往往是明白地鼓励正在发生的事情继续下去”。p9-11

在桑塔格看来,拍摄行为犹如捕食,拍摄者把人变成可以被象征性地拥有的物件,p13参与另一个人或物之脆弱性的拍照在肖像摄影师那里体现得尤甚,他们努力寻找“真”面孔,侵略着无名者、穷苦人、社会弱者、老人和精神病患者。p102而这一侵略性行为又被某些对摄影之教化作用的宣称所遮蔽着,当“只有”相机才可以“揭示”已存在的现实时,摄影师的主观进攻即被赋予了可理解的高尚意义。p118-119

阿特热 Eugene Atget Organ Player and Singing Girl 1898

可圈在“权力”之下的,还有“控制”。桑塔格指出,“摄影对世界的勘探和复制打破延续性,把碎片输入无止境的档案,从而提供控制的各种可能性,这些可能性是早起信息记录系统——书写——连做梦都想不到的。”p149依托技术,摄影已变成“一件用来破译行为、预测行为和干预行为的无可比拟的工具”。p150摄影扩充了能够控制和使用人的一整套方法、知识、描述、方案和数据,其比文本材料更智能,更利于“全景敞视主义”规训机制的布施。“知识的形成和权力的增强有规律地相互促进”,[4]摄影(技术)的发展史亦铺垫了权力关系的加工史。

>>>摄影与道德<<<

照片既能煽动欲望,又能唤醒良心,后者总与特定的历史环境相系,因而照片不会制造道德立场,却可以强化道德立场。p15-16值得深究的是,与“遭受痛苦”不同,“与拍摄下来的痛苦的影像生活在一起”不一定会具有强化良心和同情的能力,也可能腐蚀良心和同情。影像会使人麻木,震撼和真实会随着反复观看而消失,恐怖现象由此变得更普遍,它看起来“熟悉、遥远(只是一张照片)、不可避免”——“‘关怀’摄影窒息良心至少与唤起良心一样多”。p19亦正如伯格所言,“照片变成了人类普遍境况的一项证据,它指控所有的人,同时又没指控任何人。”[5]

比朔夫 Werner Bischof India,1951 Celatin silver print

经常被用来当作理解和宽容的协助工具的照片,却只是提供了“理解的错觉”和“占有的关系”的建立。相机是一种相对软弱的传达真相的工具,摄影的主要效果是把世界转化成一家百货公司(被拍摄对象被贬值为消费品)或无墙的展览馆(被拍摄对象被提升为美学欣赏品),而非实现道德追求。人道主义者的说辞(诸如“摄影最高的使命是向人解释人”)或许是高看自己的掩饰。p108-110

不过,二十六年后,桑塔格又部分推翻或修补了以上的论断,她认为“影像力量的损耗,视乎它以何种方式被使用,它在哪里被观看和它被观看的频率”,而当时的主要媒介电视即是感觉麻木的主犯。[6]若思及现今的网络时代,影像生产则更为过量,我们的注意力更加分散、流动,对内容也更为漠视。他人的痛苦入不得心,情感反应之淡映照了道德关切性的消弭。那么,是否现实已死,又是否只有“奇观”才能拯救大众的兴趣呢?

桑塔格的答案是否定的。她指出“这是一种令人诧异的地方主义”,“这是把一小群生活在世界富裕地区的有教养人士看事物的习惯普遍化”。我们仍需目见痛苦者的境遇,支持“一般人”的感受权利,仍需“捍卫现实和捍卫要求对现实做出更充分反应的摇摇欲坠的标准”。因为,“指出有一个地狱”,“让人们扩大意识,知道我们与别人共享的世界上存在着人性邪恶造成的无穷苦难,这本身似乎就是一种善。”[7]

>>>摄影与理解世界<<

<

“透过照片,世界变成一系列不相干、独立的粒子;而历史,无论是过去的还是现在的,则变成一系列轶事和社会新闻。”p21换一个中介,如电视、互联网,或许效果类似,因它们都在现实世界中取了某一时间和空间,指引我们拿了一枚有内容的碎片感受,消费完后便随意略去。

可我们得到了什么呢?桑塔格说“将永远是某种滥情”,哪怕激起了我们的良心,最终也“绝不可能成为伦理认识或政治认识”,而这即是摄影对世界的认识之局限。p22照片,汇集了不同种族、年龄、阶级和体形的人,来证明我们是“一体”的;或只聚焦受害者、不幸者,来证明人性并非“一体”。而通过否认差别或固化差别,将人类状况普遍化或将人类状况原子化,则削弱了历史之存在和政治之可为。p31于是,在这个世界上,“我们”都能“欢乐”,虽存在“恐怖”的“他们”,可我们也没有办法,不是吗?我们知道有“另一个世界”,便足够了。

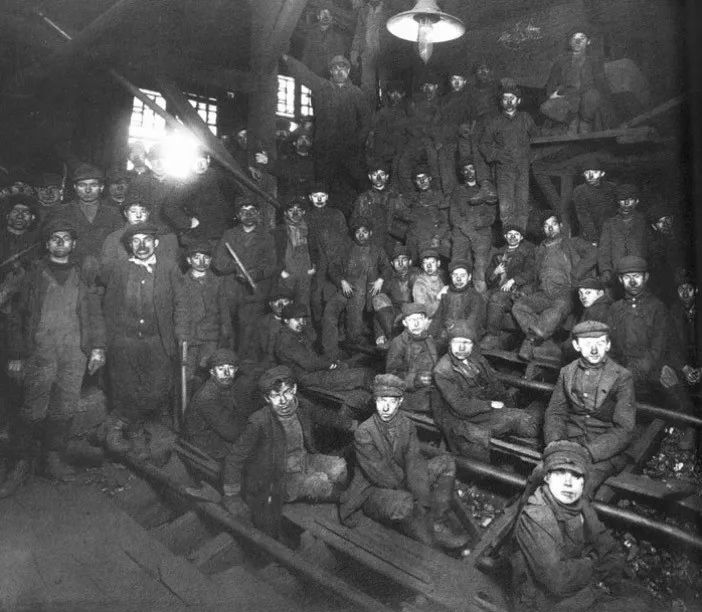

刘易斯·海因 Lewis W.Hine Breaker Boys in a Coal Mine,South Pittston,Pa.,1911.

从某种意义上说,摄影可谓是屏蔽理解、制造现实镜面的好用工具。资本主义社会热爱影像文化,从而提供数量庞大的娱乐,以“刺激购买力及麻痹阶级、种族和性别的伤口”。无需思考,看到即决定;人人都可以通过影像观光世界,选择获取世界,以及“定”住或占有现实。当“消费各式各样影像和产品的自由等同于自由本身”,p170我们都以为这是社会成功变革后的“新时代”,我们都有美好的现在和未来。

在影像编织的世界体系中,或许唯有不停地生产和消耗影像,才能缓解和抵抗应对现实的无力感。个人的社会功能被压抑,[8]我便仅仅记录或浏览;一群人的社会功能交托给上方,我便静候世界改变。

好多年前,我听说信息技术会促进教育公平,我信了。近几年,开始讨论人工智能与学校教育,我一点都不感兴趣。在这里,痛苦的影像很难找到,欣欣向荣的景象却是山河常貌。

哦,对了。忘了学梁济问一句:这个世界会好吗?

[1](德)本雅明:《迎向灵光消逝的年代:本雅明论艺术》,桂林:广西师范大学出版社,2004年,第35页,第65页,第94页。

[2](美)苏珊·桑塔格:《在土星的标志下》,上海:上海译文出版社,2006年,第132页。

[3](美)科特:《我幻想着粉碎现有的一切:苏珊·桑塔格访谈录》,北京:中国人民大学出版社,2014年,第71页。

[4](法)米歇尔·福柯:《规训与惩罚》,北京:生活·读书·新知三联书店,2012年,第251页。

[5](英)约翰·伯格:《看》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第47页。

[6](美)苏珊·桑塔格:《关于他人的痛苦》,上海:上海译文出版社,2018年,第93页。

[7] 同上,第96页,第98页,第101页。

[8](英)伯格,(瑞士)摩尔:《另一种讲述的方式》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第84页。

编辑:胡乐野