张俭 著

乱世的笑声:二十世纪四十年代上海喜剧文学研究

北京:商务印书馆, 2019

前不久读老舍先生的《牛天赐传》时,虽从主人公前半生的叙事中体味着人间世的沉重与无常,但我却着迷于句段篇的轻灵气,常被作者幽默的语言逗笑。我不禁有些好奇——这般“有意思”的作品,怎得出生在战乱已起的三十年代?

幸运的是,张俭所著的新书《乱世的笑声:二十世纪四十年代上海喜剧文学研究》提供了一种解答。她从悲喜剧的文类等级观念出发,将“血与泪的文学”的反面即喜剧文学推至历史创伤书写的舞台,审视文学的道德和形式规限,结合城市文化、文学美学和社会时局等构成的复杂战时生态,为“向下”的通俗喜剧启蒙正名。她回到沦陷时期上海这一特殊的历史时空,考察通俗文化和话剧舞台上的笑声,剖析了不同特征的喜剧创作文本和知识分子们的文学意图及实践,逐步勾勒出这一文类与乱世的互动、冲突和协商。

1.

此书的第一部分讨论的是上海从孤岛到沦陷时期的印刷传媒如何在战争的废墟中建立一个笑声的舞台。

张俭指出,战争并未毁掉上海近代化产生的商业文化和市民社会,依旧继续着的市民日常生活活动使文化生产和消费于夹缝中繁荣起来。p53但文坛的权力秩序受时局影响发生了变动,“正统”离开,审查制度也因政治势力的缘故而日趋严格,留下的文人面临着经济和政治道德方面的困境。此时,“鸳鸯蝴蝶派”复兴,他们以“为乱世文明破坏之时的城市大众提供‘精神食粮’的自觉和责任”提供“趣味性”的休闲阅读,作出种种“保存元气”的努力。p63-64张俭认为,这种描写“普通人”和“世相”的通俗文学既是一种文化自救,又是为自己的美学趣味争夺话语权的策略,同时亦开拓了文化抵抗的空间。p66-71

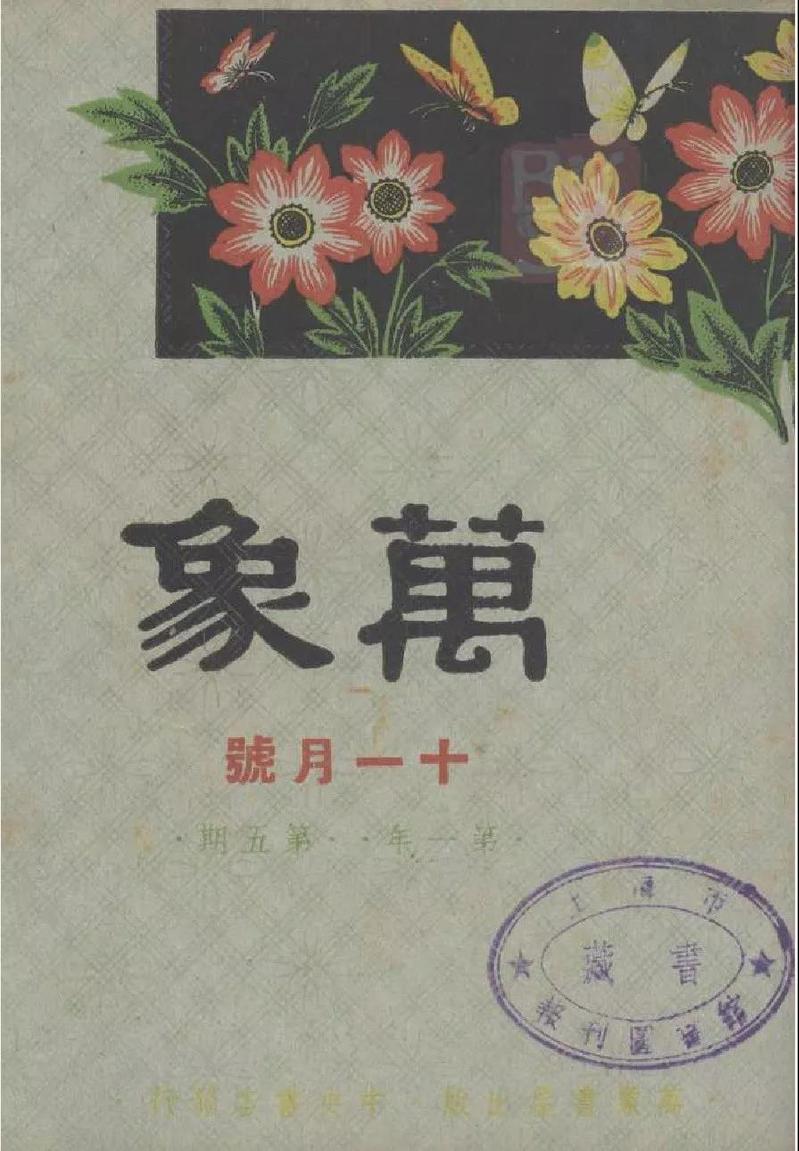

《万象》杂志封面

制造着文学消费品的作家以谑笑而非哀嚎来面对战火和破坏的创伤经验,其中有两类“俏皮话”,分别是平襟亚的“故事新编”和徐卓呆的“狡智滑稽”。p80重写历史故事、文化典故和民间传说,将“古”置于“今”,平襟亚坦然使用鲁迅自我批评的“油滑”,远离崇高、悲壮和凝重,以滑稽的姿态愉快地刻画人物,且融入了对恐怖现实的影射,揭示乱世中的荒谬世相。他还隐喻地书写了关于抵抗和气节的主题,在严格检查制度下试探政治讽刺的边界,这证明了战时通俗文学实践无法被简化为“逃避主义”美学。p81-95张俭认为,平襟亚的戏仿文本通过指涉传统和现代的各种符号,使城市大众的文化经验和情感结构得以呈现,并夹杂着他对一切符码固定意义的质疑,从中完成了他对文化传媒操作过程本身的戏仿。p97-105徐卓呆则是把本土戏曲文化转至印刷文化中,将战时日常生活作滑稽展示,或描绘普通人的苦中作乐,或以战争产物、话语编织骗局和恶作剧引人发笑,于上海的各种剧场表演空间里强调了一种都市文化的“物的欢闹”,也凸显了平凡人的情感和欲望表达。p109-146

而张爱玲的“俏皮话”却是她观察城市的“世界观式”的特征,她给予“标准中国幽默”以特写,展现着大众的生存态度和现实经验。p149-156张俭指出,张爱玲的“闹剧世界”或许是对生活的毒辣戏仿,她以污秽卑贱的物点缀其喜剧想象,走向怪诞,超越了讽刺-现实主义的模仿,又通过反讽式语言的表、实之矛盾,打破大众习以为常的观念。张爱玲生产的暧昧笑声,展示了“社会性别、社会阶级等各种文化等级制中的权威者的荒谬可笑和历史现实的不可理喻”,p167-171其喜剧叙事中“建立主体性、颠覆性的自由笑声和现代文明中空洞或怪诞的笑声”,转化了“现代日常生活高压和战争心理创伤”。p198

2.

此书的第二部分以孤岛到沦陷时期上海话剧舞台上的笑声为研究对象,探讨了战时喜剧的文化政治、女性喜剧和个体剧作家的文学美学理想。

抗日战争全面爆发后,话剧这一表演艺术的伦理意义更甚,肩负着启蒙民众和政治救亡的任务,也因此,文明戏、喜剧受到了批评,主流的观点即是笑声需具有进入历史的崇高性。于是,在沦陷上海的文学想象中,民族抵抗话语划分了二元对立的道德两极,如善/恶、纯洁/堕落、人/恶魔,作家们在思考“怎样的生活才是正当的”以及“怎样改变自己的生活”。p205-213张俭以《人之初》和《荒岛英雄》为例展现了话剧人在西方喜剧中国化的过程中的救亡抵抗主题和伦理议题。太平洋战争爆发后,话剧演变为一种大众娱乐的职业化、商业化的事业,此时的喜剧舞台发展出高的文化混杂性。战时大众需要宣泄的苦闷情绪引起了“喜剧的风行”,喜剧本身则转为以夸张和噱头为卖点,亦出现了好莱坞化的浪漫喜剧,话剧人不再刻意制造道德说教和严肃气氛,这实际是对“抗战文艺里出现的僵化程序和口号文学”的揶揄。但在左翼剧人眼中,这类喜剧不仅拒绝了战争的苦难现实,还“滋养了西方资本主义文化和大众的城市想象”,对观众的作用如同精神鸦片。p224-238

《人之初》广告

张俭对女性喜剧的探讨,是以张爱玲《倾城之恋》的跨界和李健吾的《女人与和平》为例的。前者是一出中国人自己的热闹戏,张爱玲将“‘出走’口号的铿锵有力与现实生存中的无奈和意气萎靡造成了鲜明的喜剧性对照”,“拒绝理想化、情感化地再现社会性别和社会阶层的现实”;后者则因政治高压对两性战争采取了商业化的保护性处理,但李对原作的改编却失去了女性对男性的嘲笑、对父权制的攻击、对战争的厌恶和对政治的坦率,也未能达到他对政府和政治现实的讽刺效果。p238-256

3.

第二部分的最后一章也即本书的尾章,是我最喜欢的部分,我愿称张俭特写的剧作家们为乱世中的另类教育者。

张俭选取了石华父、李健吾和杨绛作深度描述,指出他们的共同特征是具有“在乱世艰难生存处境中的一种对抗性的精神”,用“笑声来想象性地解决(或者是挑衅/揭露)他们所感知的文化矛盾和文化危机”。p260-262

石华父的戏剧流动着生命活力,以此对抗腐朽僵化的社会权威,同时又没有逃避国家救亡和社会改造的主题,亦再现了四十年代初期的种种社会现实问题。石华父有意识地以进步的、理性的笑声来改造道德,张俭认为从其代表作《职业妇女》中,可窥探出其文学理想是希望“一种适合现代城市生活的人性美德能帮助建立起性别平等,重建经济与政治的秩序”。p262-278

李健吾

李健吾话剧中具有生命力和反抗力量的笑声却是“乡土化”的,其话剧强调“个人尊严和道德反抗的英雄主义”,“个人和自我的解放与民族国家的解放融为一体”。李健吾创造的“野性的笑声”实际承载着“浓郁的悲剧情调、人生的苦闷无力和宿命感”,这同样是他文学创作的起点,即“真正的公道在人世无处寻觅,未尝不可以在艺术的国度中保存下来”。p278-281他有着“‘祖国文化不容中断’的焦虑”,曾积极改编外国戏剧,但他的文学理想或许只有在自己创作的文本中才能得到发挥。于是,在其喜剧《青春》中,他追寻着富有地方色彩的“中国性”,将反抗能量和人性活力充盈进乡土中国的象征空间,舞台上的笑声是“带来文化更新和权力秩序改变的生命之力”,张俭称这一由无法释放的悲苦和愤恨所化的“力”是“乱世中最让人心酸的文化想象和文学美学的回应”。p278-304

杨绛的喜剧与前两者不同,她远离战争,聚焦城市家庭和婚恋生活,以可笑之人、可笑之事和皆大欢喜的喜宴结局来娱乐沦陷时期的城市大众。p305她创造的笑体现了社会阶层和文化观念之间的冲突,张俭以《称心如意》和《弄真成假》为例,具体分析了杨绛所揭露的滑稽可笑的“社会风气、风俗习惯、专门职业和区分人类的各个阶层与阶级”,所触及的诸多社会矛盾和城市流行话语,指出杨绛于丰富的人物形象和生动的民间语言中隐藏了她深刻的社会批评。杨绛展现了各种道德观点的互相冲突,使各自具有合理性的立场得以表达,她未以颠覆性的反抗性的战斗姿态来刻画众生,而是与读者实现“会心的微笑”。p304-334

在结语处,张俭置身当下,思考了现代数码科技传媒中的笑声舞台,不同形式的语言表演,与历史上的笑声一样,“试图冲破一切或明或暗的挤压、控制与禁忌”,依然承载着“现代人类创伤处境中最为复杂的情感经验和文化政治”。p348-349

张俭的研究注重文化和文化中的人,且选择了上海这一独特的地理空间,这使得她的研究更能把握住四十年代的社会文化动态。张俭对张爱玲似乎有些偏爱(所占篇幅不小),但这种偏爱或许便造就了对理想典型的令人信服的解读,例如她从张爱玲主观视角介入的文本中提炼出了市民的日常生活活动与印刷文化的关系,又从张爱玲本身的作者身份及上海人身份去推展当时的喜剧文学现象、解读其作品中的标准中国幽默和现代文明创伤。

张俭对喜剧文本的分析注意与创作者的心态描述和时人的评价相结合,以印证研究者自身的解释和升华。但有些遗憾的是,关于文学和话剧受众的具体反应材料不多,张俭多从作者自我和他者的观察评价以及卖座情况来说明某一喜剧的真实效果,这便很难了解读者和观者究竟是如何体会剧情和人物的,创作者所欲制造的笑声和受众的笑声是否在思维或感受上一致,亦不得而知。当然,张俭所关注的大概主要是生产者,且能勾勒出一代文人的文学理想,便贡献了尤其珍贵而令人感动的历史资源。

同样值得关注的,或许是张俭选题的洞察力,她能够发现与某一时代特征似乎违和的现象,进而重新审视过去的诸种强话语观念,探出另一种在地的文化力量,给既定的历史书写补充被排斥或被隐藏的历史面貌。

4.

回到牛天赐。

正如老舍先生自己所言“幽默与伟大不是不能相容的,我不必为幽默而感到不安”,《牛天赐传》在讲述资产阶级子弟牛天赐的前半生的过程中,呈现了旧家族体系及官宦群体的岿然、过渡时期私学的揉杂、新学制下诸种教育要素的混乱、国族资本和正当谋生之艰、战火的无情和创伤,以及城市底层和乡乡村人民的生活,还有牛天赐所经历的家破人亡。时人称其读这部书时“不住的笑,笑完了,又不禁感叹系之”,评价此书“全力表现一种环境和一个性格的作痒似的摩擦,摩擦得灰暗而麻木,这有很重大的社会意义。”[i]老舍先生笔下惹人发笑的人事物,是乱世的见证者,也是乱世的书写者。让愁苦变调,或许便是老舍先生的人生哲学吧——在暗夜里依旧能活出味道。

最后,或许可以老舍先生谈及此书时说的话作结:“世界上有千千万万的受压迫的人,其中的每一个都值得我们替他呼冤,代他想办法。可是小孩子就更可怜,不但是无衣无食的,就是那打扮得马褂帽头像小老头的也可怜。牛天赐是属于后者的,因为我要写得幽默,就不能拿个顶穷苦的孩子做书胆——那样便成了悲剧。自然,我也明知道照我那么写一定会有危险的——幽默一放手便会成为瞎胡闹与开玩笑。于此,我至今还觉得怪对不起牛天赐的!”[ii]

[i] 毕树棠:《书评:牛天赐传》,《宇宙风》,1936年第27期,207-209页。

[ii] 老舍:《抬头见喜》,北京:中国青年出版社,2004年,68-69页。