工人阶级文化的演变

——读《识字的用途》

张峻源

(2019级教育文化与社会专业 博士生)

[英]理查德·霍加特

识字的用途:工人阶级生活面貌

李冠杰 译

上海:上海人民出版社,2018

https://book.douban.com/subject/30273572/

底比斯七门,由何人建起?

纵览史书,唯见帝王踪迹。

莫非是帝王自己筑墙垒壁?

数次倾颓的巴比伦,

又是谁让它东山再起?

——[德]贝尔托布·布莱希特

电影《罢工》剧照[1]

[1] 《罢工》(Strike)是前苏联电影理论家、导演爱森斯坦(Eisenstein)的代表作。

1.

>>>贫困的自语<<<

工人阶级(working class)的诞生,标志着资本主义初步成型[1] :当文艺复兴使得人文主义登上前台,启蒙运动确立了理性的合法性后,资本主义终于将自己与世界温情脉脉的面纱一起撕下。它让“蒸汽和机器引起了工业生产的革命。现代大工业代替了工厂手工业;工业中的百万富翁,一支一支产业大军的首领,现代资产者,代替了工业的中间等级。”[1] 然而,这在带来“超越过去生产力总和”的同时,也带给了工人阶级世纪的苦难:

“经常在复杂的花边纹路中注视着需要用针挑出来的那根线,是非常伤眼睛的,特别是这种工作通常都得继续十四小时或十六小时之久。这样,在最好的情况下他们的眼睛也会变得非常近视,而在最坏的情况下(这是很常见的)就会因黑内障而永远失明。此外,孩子们因为经常弯着腰工作,所以长大时身体很弱,胸部狭窄,并因消化不良而患瘰疬;子宫机能破坏的现象在女孩子中几乎是很普遍的,脊柱弯曲也一样地普遍,所以“从这些孩子走路的姿势上就可以认出他们是挑花边工”。”[2]

长期以来,学者对这种生长在底层、贫困中的工人阶级文化并不正眼相待:自持身份的阿诺德(Matthew Arnold)曾断言,工人阶级与中产阶级的文化都是不可取的,只有“天道与神的旨意”是皈依之路[3];而自诩浪荡子的波德莱尔(Charles Baudelaire)虽然反抗资本主义,却不可避免的用小资产阶级的浪漫来遮蔽底层的贫困[4];直至20世纪F.R.利维斯(lewis)先生仍旧对大众文化乃至工人阶级的文化不屑一顾;可见,工人阶级的文化在一个长时期内未曾得到应有的关注,仿佛处在资本主义的霓虹灯外。

那么19世纪工人阶级的文化生活究竟为何?我们或许可以通过汤普森(E.P.Thompson)的研究得知一二。在他的笔下,英国工人阶级一方面遭受着压迫,一方面也利用宗教组织自己的生活。卫斯理宗(Methodism)便是广受工人阶级欢迎的教派,该教派秉持“不抛弃一人”的思想,组织各类小型传教会、布道乃至于野营等,促进了工人阶级维持与团结,也成为其文化生活的重要内容:

“卫斯理宗一方面改造了劳动人民桀骜不驯的性格,使他们成为有自制能力的新人,从而为即将到来的工业革命培养了第一代懂得服从和遵守纪律的工人;但另一方面,卫斯理宗为工业革命过程中在现实中总是受挫折的工人提供了精神上的避难所,因为它强调来世的任何宗教都是失败者和失望者的千年王国。”[5]

这种文化状态似乎可以套用芮德菲尔德(Robert Redfield)的“小传统”(little tradition):工人阶级作为与资产阶级相对立的被统治阶级,也从日常生活中生产出了一套关于自身的自在的经验传统(当然,这套传统不可避免的受到了宗教的影响)。然而,工业社会的齿轮运转早已超越了农业社会的田耕牛车——资本主义的发展之快并不允许工人阶级的“小传统”安闲自在存世,而富有热情的革命家、怀着同情的知识分子也无法对这些文化生活作壁上观,同时工人阶级自身也逐步从迷梦中苏醒。由此,工人阶级的文化自在开始转化——向着自觉进发。

法国里昂工人起义

[1] [德]马克思,恩格斯. 共产党宣言[M].北京:人民出版社,1997:3.

[2] [德]恩格斯. 英国工人阶级状况[M].北京:人民出版社,1956:125.

[3] [英]马修·阿诺德. 文化与无政府状态[M].北京:三联新知书店,2008:6.

[4] 梁展.反叛的幽灵——马克思、本雅明与1848年法国革命中的小资产阶级知识分子[J].外国文学评论,2017(03):5-34.

[5] 转引自李丽. 英国工人阶级文化与教育思想研究[D].浙江大学,2018:133.

2.

>>>曲折的斗争<<<

19世纪末至20世纪初,受益于第二次工业革命的生产力发展以及工人抗争,工人阶级从绝对贫困(absolute poverty)状态中得以解脱——但这也使得主要西方国家工人运动的诉求不再迫切。但后发国家的工人乃至广大底层民众阶级仍然处在艰苦的生活中——而左翼思潮的猛烈发展,终于使得苏联这一当时左翼的风向标得以形成。

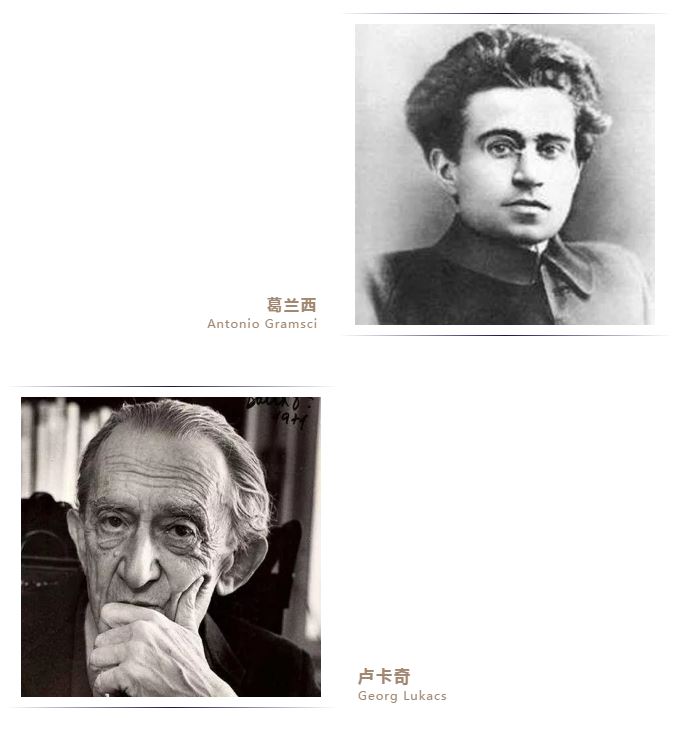

同时,学界开始正视工人阶级乃至整个底层的存在[1];而工人阶级摆脱了物质的绝对贫困开始产生了追求文化的自觉,也促使知识分子对于工人阶级文化进行思考,其中首推葛兰西(Antonio Gramsci)与卢卡奇(Georg Lukacs)。

作为共产主义运动中两位知识分子界的代表人物,葛兰西与卢卡奇都对工人阶级与文化展开了论述:葛兰西在长期斗争中认为欧洲的工人认同的并不是真正自己的文化,而是资产阶级的文化[2],而这种认同使得他们难以摆脱资产阶级的束缚;由此葛兰西提出了“文化领导权”(cultural hegemony)这一概念,希望知识分子能够负担起建设国家与社会的责任,成为“有机知识分子”(organic intellectual),组织并教育民众觉醒,将“文化领导权”把握在无产阶级手中[3];卢卡奇则将阶级意识(Class Consciousness)提升到至关重要的高度,他认为只有让阶级意识深入工人阶级心中,才能打破资产阶级现实下的“物化”[4],使无产阶级真正掌握文化主权[5]。

可以看到,二者的理论都与工人运动的实践密不可分——处于帝国主义链条薄弱环节的国家,其工人运动的强度远高于先发国家。当然,这些运动不可避免的带有工人阶级的局限性——对于整个左翼思想乃至文化的粗浅理解,正如马克·费罗(Marc Ferro)所指出的“工人们的分裂与意识形态无关”[6]。这意味着,掌握了国家机器的大众未能完全而真正理解马克思主义,由此导致了一系列惨痛的教训——这也为其日后的式微埋下了伏笔。

左翼运动在数十年后就面临了打击——斯大林模式种种真相的揭露以及苏联坦克开进布拉格的举动,沉重打击了左翼人士;同时,西方资本主义战后的物质增长与媒介扩散也使其文化种种不同于早期资本主义。在这一背景下,新左翼(New Left Wing)运动逐步登上前台,进而声势浩大——它由法国人克劳德·布尔代 (Claude Bourdet) 和一批英国知识分子在1956年所创, 旨在开创一条不同于苏联共产主义和西方社会民主主义等传统左翼的社会主义道路[7],而本书的作者霍加特(Richard Hoggart)就是其中一员[8]。

理查德·霍加特

(Richard Hoggart)

霍加特出身于工人家庭,考入利兹大学并于二战中参军,后任教于赫尔大学、伯明翰大学等学院,可以说其成功完成了阶层跨越,成为了体面的中产阶级。但他始终没有忘记工人阶级的境况,不断回到工人阶级中去了解他们的生活并于1964年在伯明翰大学开创了伯明翰文化研究中心(CCCS),这标志着“伯明翰学派”的正式形成。

伯明翰学派的底色便为新左翼所浸润——它始终站在工人阶级、青年群体、有色人种等弱势群体的立场上;通过深入这些群体绘制他们的生活图景与影像,伯明翰学派意在揭示资本主义金箔[9]包裹下的众生真实——进入景观社会(The Society of the Spectacle)的资本主义以其中心地区的物质丰富与大众媒介的飞速发展编织着符号之网,并将大众裹挟其间;而获得了“黄金发展时期”美誉的资本主义,对底层的压迫不再是19世纪那样直接而暴力——它将天鹅绒与金丝边撒向民众,宣告着此后不会再有饥饿、压迫、贫困,并得到一群精英为其背书;但在看似欣欣向荣、烈火烹油的盛景背后,工人阶级的生活与文化的现状却被遮蔽其间。

霍加特则决意揭开这层温情默默面纱背后的真相,并著就了这本《识字的用途》。其成书于1957年,记述着19世纪30-50年代英国工人阶级生活与文化。该书一直被视为伯明翰学派的奠基之作,并与威廉斯(Raymond Williams)《文化与社会》(Culture and Society)及《漫长的革命》(The Long Revolution) 共称文化研究的三大创立文本。

行文至此,我们终于要向本书进发一探究竟。需要注意的是,该书并不是一本文学纪实或理论之著[10],它由霍加特本人的自传与田野观察所构成;同时,将霍加特归于“新左派”如同将德加等人归入印象派一般,并非是出自本人的意愿,相反霍加特强调“本书不是为了安抚新左派与夸夸其谈的工人运动家而作”[11]——当然,事实上他已经融入了新左派的浪潮中。

《识字的用途》英文版封面

[1] 事实上,19世纪末期已经有学者对工人阶级文化做出研究,但通常并未细究,而是将其描绘为“粗鲁的”“愚蠢的”,并在部分文学作品中有所体现。

[2] 戴坤.对文化领导权的解读[J].科学时代,2013 (3).

[3] [意]安东尼奥·葛兰西. 狱中札记[M]. 河南:河南大学出版社, 2016:4.

[4] [匈]格奥尔格·卢卡奇. 历史与阶级意识——关于马克思主义辩证法的研究[M]. 北京: 商务印书馆, 2018:310.

[5] 葛兰西一度使得学术界产生了“葛兰西转向”,即马克思主义开始进入话语与意识形态领域的研究;卢卡奇早年曾将艺术作为阶级救赎的希望。

[6] [法]马克·费罗. 电影与历史[M]. 北京:北京大学出版社,2008:47.

[7] 黄斐.繁荣背后:英国新左翼对二战后福利资本主义的批判[J].福建论坛(人文社会科学版),2018(03):119-127.

[8] 应当指出的是,新左翼思潮的来源纷繁。包括赖特·米尔斯,罗尼斯·希尔顿等都对新左翼产生出了重要贡献。具体可参考佩里·安德森的访谈《新左翼、自由主义与共产主义》。

[9] 二战后到60年代通常被学界认为是西方国家资本主义的“黄金发展时期”。

[10] 殷静静. 伯明翰学派的积极受众论研究[D].河南大学,2019.

[11] Lynsey Hanley, “Introduction”, in Richard Hoggart, The Uses of Literacy:Aspects of Working-class Life,London:Penguin Books, 2009,p.x.

3.

>>探索工人阶级文化<<

让我们以霍加特自己的序言作为开始:

“我倾向于认为,那些论述大众文化的书籍常常丧失了某些力量,因为他们并未充分澄清“人民”到底指的是谁,因为他们并未充分把对“人民”生活特定方面的考察与他们过着的那种更加宽泛的生活联系起来,并未与他们带到娱乐活动中去的态度联系起来。”[1]

因而,霍加特在本书中首先设问“谁是‘工人阶级’”。然而,霍氏对这个问题的回答并非纯粹概念推演,而是基于其实践经验谨慎的进行了“大致界定”:他首先批驳了中产阶级知识分子对工人阶级浪漫而隔靴搔痒的想象与定义,转而就自身的生活经验论述了工人阶级的生活地点、受教育方式、生活习惯等,并以此来定义本书中的“工人阶级”[2]。由此,他也拉开了本书的视角:“新”与“旧”——即本书分为工人阶级三四十年代的旧秩序与现代资本主义文化冲击下工人阶级生活的变化两部分。当然,这种新与旧是线性的,但不意味着是进步的——至少对他而言如此。

让我们首先来看“旧秩序”——霍加特笔下的旧秩序类似于罗特(Joseph Roth)小说中的哈布斯堡王朝[3]般令人怀恋,这一部分带有自传性质,是他个人的生活体验:

霍加特描绘了传统工人阶级的生活图景:他们的居住环境恶劣,经济条件也往往不堪(几乎无法存钱),工作辛苦而国家福利也迟迟未到,但这并不意味着他们生活在绝望的死水中。这一点从话语中就可以看到——他们的话语体系既稳定又包含变化,生活举止也充满了可能性:

“中年人仍然坚决保持着古老的说话方式,他们比我们经常认为的那些年轻人更加坚定。他们并没有坚持用一种不雅的或活泼的方式来说话,而是坚持使用正确的说话方式:这些词语听起来像放鞭炮一样。”[4]

“工人阶级的人会忧虑在一顿七道菜的饭桌上正确的举止……回想一下工人阶级的日常生活:服装方面,坚持穿星期日套装……礼节仪式的详尽细节,从简单的“消磨时间”、邻居去世在葬礼上立在墓碑前“以示敬意”,到“野牛会”和怪人会的仪式规程。”

工人也是家庭生活及文化的维护者,无论是从时间还是空间上,家庭都是工人阶级最为温暖的归宿:

“工人阶级人民总是厌恶‘老死在济贫院中’的想法,好的理由有几个,其中最深层的原因是意识到家庭生活中那不可分割的品质。”

“结了婚的儿女需要经过好几年才能从母亲的壁炉边断奶,这难道奇怪吗?儿女带着他们大大小小的孩子晚上都会来转转……直到母亲从健康养育孩子的角度认为这样做是合理的。”

“在许多方面,这都是一种美好、标志的生活,它建立在关爱、情感、即便不是个体感觉也是小群体感觉的基础之上。”

而日常生活同样包括父母的角色分工,以及人际社交:母亲经常是一家的内务长与财政大臣,负责帮助父亲料理家务却毫无津贴可言,有病也不敢去医治,而对于子女也缺乏好的教育方式;父亲则担负起一家的生计,是一家之主,且举止粗鲁并带着大男子主义;同时,男人们可能会组成各类组织去休闲,而女人们则会相约集体购物、闲聊,孩子们也善于发现各类有趣的事物;宗教生活也穿插其间,作为维系人际关系的重要活动。

通过种种日常生活,工人阶级形成了认同,而这种认同又通过他者加以强化,辨认“他们”(中上层人士)和“我们”,使得工人阶级对于上层社会抱持一种较为负面的态度、还会给予他们消解、嘲弄、戏讽:

“在工人口中,他们‘是给你失业救济金的人’,‘罚你款的人’‘到头来让你愤怒的人’‘都是真正的骗子’。”

“对于‘他们’,基本的态度与其说是害怕,不如说是不信任……工人们怀疑,公共服务不会非常轻易、有效地提供给他们。”

“年轻人对于老板们的世界可能几乎没有主动去仇恨,或者几乎没有主动去鄙视,或者几乎没有感到恐惧;但他们可能也不再服从了……工人阶级人民在对待权威之时所采取的一种传统宣泄形式要更加积极主动。”

而工人群体自己则通过工会、教堂、娱乐等多种途径团结在一起——他们寄希望于子女能够阶层上升(尽管只有少部分人可以如愿),而同时又勉力维持着原有的群体;他们的话题琐碎而八卦、粗俗甚至有时缺乏同情心——诸如婚姻关系、自杀等都是大众津津乐道的点;由此,他们也形成了自己的生活态度——“得过且过”“及时行乐”,在中产阶级看来,甚至还有些“性解放”的浪漫意味掺杂其中。

那么,工人阶级在这样的日常生活中,践行生产着怎样的文化呢?霍加特用“人民的‘真实’世界”与“富足生活”来表述工人阶级文化的特点。在霍加特笔下,工人阶级的话题俗不可耐却又富有生活气息,有着“男性气质”(masculinity)的影子也让宗教穿插其间:

“那种穿越机器喧嚣声的、在工厂日常上班的姑娘们之间进行的连贯的、从持续的交谈是如此带有本土、个人和亲密的气息,它让姑娘们成了一个亲密的、拥抱的团体……主要交谈‘结婚、孩子、与他人的关系、性’。”

“在工作中,体育与性竞相成为交谈的主要部分。人民阅读那些大众化的星期日报纸上关于全程体育报的内容和阅读那些记述一周犯罪新闻的内容一样多。”

“大多数人仍然去教堂或小堂做礼拜,且并不是有意识的反教权。”

霍加特通过对工人阶级女性读物《佩格周刊》(Peg`s Paper)的分析,向我们展示了工人阶级文化的俗——这种杂志价格便宜、广告低劣而繁多;其正文多由小说构成,这些小说也通常是“吸引眼球的”“戏剧性的”制造各类奇幻而私密的情节,将性与暴力作为一种奇观加以展示,几乎没有文学性可言。

然而,这种俗却并未使得工人阶级止步于此:只要有了余钱,他们就会用于消费。这种消费力图跨越布迪厄所言的区隔——他们会购买奢侈品、用“中产阶级的生活方式”来证明自己的生活价值所在;他们对于艺术的欣赏也是如此:繁复的、巴洛克式的风格(尽管他们根本就不明白什么是巴洛克)成为心头好,工人俱乐部的各类流行音乐也是脍炙人口的歌曲,悦耳的旋律与忧伤的歌词就能让工人阶级为其买单。

在霍加特笔下,旧传统下工人阶级的生活与文化是值得赞美的——尽管这其中充斥着低俗、歧视、粗鲁的种种,但这些都是工人阶级对于生活真实的反映与写照。他们面对生活的种种苦难、不公与麻烦,选择团结起来对抗他者而生存,但同时也不放弃成为“他者”的努力;他们面对快餐文化享用的津津有味,也仍然没有忘记自己是工人的现实——通过阶级文化凝聚集体,是霍加特认为工人阶级最为可贵与可喜之处。换言之,“旧传统”下的工人文化是在地的,真正属于工人阶级自己的。

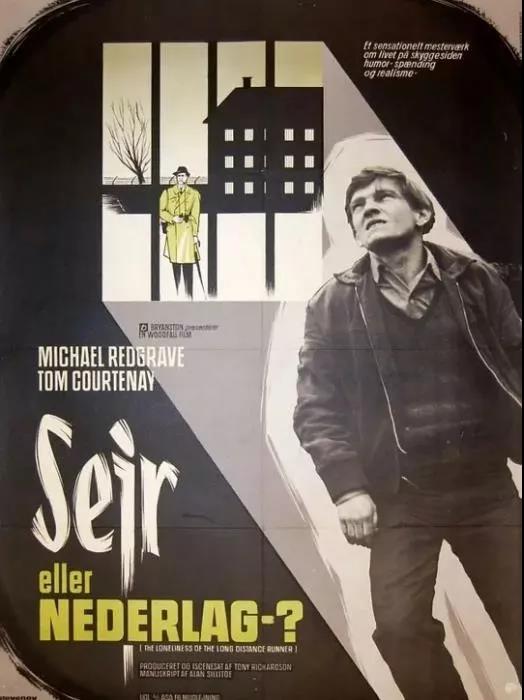

电影《长跑者的寂寞》海报[5]

然而,时间的海洋不停流动。在霍加特眼中,也许这也是“充满深沉的辛酸的时间的大洋”[6]——因为这些可爱的旧传统在新浪潮的冲击下岌岌可危,却又不得不面对。事实上,这一点在“旧时代”就可窥见端倪:工人阶级一直在向往中上层的生活方式,只不过时机未到。

霍加特的笔触来到了“让位于新”这里——战后资本主义的棉花糖与天鹅绒终于开始裹挟民众,以美国进步主义思潮为代表的文化席卷了欧洲各地。霍加特看到了新时代的工人阶级已经逐步为资产阶级的大众文化所俘虏。这些文化纷纷以“新”“先进”自我标榜,让工人阶级打开了“棉花糖世界”(Marshmallow world)的大门,从而逐步地自我削弱了反抗和思考。尽管他们也明白,真实生活并不像棉花糖般可口:

“对一些社会评论家来讲,存在着这样一种诱惑,也即在所有大众文化中,特别是在大众文学的更加先进的现代类型中,去寻找‘权威人士’犯下的某种和阴谋,这是悄悄麻痹工人阶级的聪明之举。”

“大众新闻记者通过努力越来越深入地捕获和拥抱公众,不惜任何代价去赢得他们的欢心。”

“对于工人阶级人民而言,圆满结局通常就是在他们周围的生活中、在家和家人中有一个圆满结局;但在那种生活中,事情已经‘解决了’。”

而新鲜的大众艺术则开始征服起了底层的年轻人:他们沉醉在奶品店的自动唱机前,听着那些流行空洞的曲子不能自拔;大众杂志也大行其道,比旧时代的杂志更为精巧、猎奇而讨喜;小说则乐意展示奇观,性与暴力越来越类型化,却依旧让年轻人乃至整个工人阶级不可自拔。

“甚至与街角的酒馆相比,这(电唱机)都是一种特别浅陋乏味的消遣形式。是牛奶煮开的气味中渗透出来的精神腐化。”

“这种(构成非常简单的)杂志含有小型体育项目、电影、吸引眼球为价值的微小说、以及挑逗性照片……主要是东北部地区的工人阶级来阅读。”

“作品(暴力小说)在诸如这样的地方通常具有一种力量:它拨动着读者的神经,但它是一种有限的力量;它摆脱了让它陷入平庸的态势……但它在很大程度上已经死了。”

霍加特将新时代下工人们的文化状态用了“犬儒主义”(cynicism)一词来描述——工人阶级明知很多事“不合情理”。然而对于这些大众文化仍旧接受了。相较于旧时代的工人群体,如今的工人群体面对中上层的诱惑态度非常积极;同时面对大众媒介,普通人即便有心也无力反抗;在犬儒主义的教唆下,高尚的生活被视为傻子——“今天你成不了基督徒,否则你会粉身碎骨”,阶级的反抗也被消磨的所剩无几。因此,投身资产阶级的文化与生活方式几乎就是工人阶级的唯一选择。

那么努力成为社会“优等生”的工人阶级子弟又如何呢?霍加特将这些年轻人称为“奖学金男孩”。这些男孩由于成绩优秀,通过教育逐渐与工人阶级群体与文化渐行渐远,他们从主观与客观上都脱离了工人阶级的文化,“不得不抵制工人阶级生活的核心家庭品质”,成为了一般工人子弟鄙视的“书呆子”,却离真正的中上层相差甚远。这群“奖学金男孩”很痛苦,他们是霍加特所谓的“不属于任何阶层的知识阶层”,在工人阶级与中产阶级中都无法安身;他们只能依靠理想和“优柔寡断”进行自身的维系:

“假如他就要‘出人头地的话’,他不得不变得越来越孤单。他会不得不,可能是下意识地反对家庭生活的道德观,反对那种强烈的工人阶级家庭群体的群居性。”

“他已经离开了他的‘低级’出身没可能走得更远;如果是这样的话,他内心深处可能被他已经走了多远的感觉所困扰,被那种对可能会出现倒退而感到害怕和羞耻所困扰。”

“(很有教养的中产阶级)认为一位自学成才的工人,我们全都知道他们是多么苦恼,多么自我,固执,粗鲁,异乎寻常,到头来让人恶心。”

于是,新时代下的工人阶级被资产阶级揽入怀中却又暗中抛弃——资产阶级拉拢他们,给了他们棉花糖、电唱机、色情杂志;却又使真正努力跃升之人难以安身——资本主义只是需要“看上去很美”而已。工人阶级的选择越来越丰富,可选择对象的都是资本主义的景观;看似丰裕却空洞无比的文化生活,使他们自觉不自觉地扎身其中——旧时代属于工人阶级自己的文化就这样被一点点鲸吞蚕食。而琳琅满目的资本主义文化产品其内在却具有阿多诺所言及的“文化工业”(culture industry)特性——用丰富的表象掩盖了“无个性”“无生命”的实质,并取代了真实在地(尽管可能粗俗)的工人阶级文化。

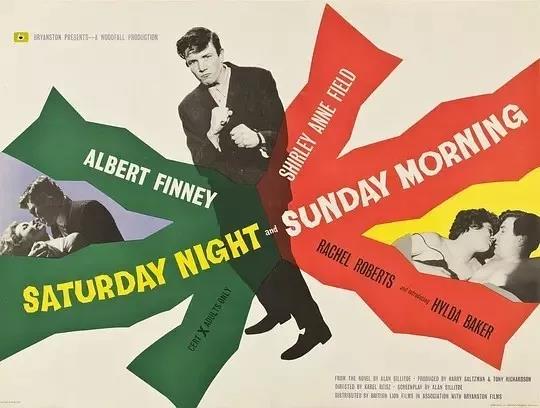

电影《浪子春潮》海报[7]

在黄金般的旧传统与犬儒主义的新时代对比之后,霍加特开始总结并作出结论:很显然,他并不认为工人阶级的文化演变是一种进步;当然,他并不否认少数工人自发寻求改变,探寻真理的行动。但要看到的是,工人阶级主流原有的、属于他们自己的文化与生活正在为资本主义所侵蚀,资本主义提供的文化餐饮被工人阶级所享用吸收并沉醉其中,特别是50年代之后的工人阶级文化已经逐步的被资产阶级所收编。

但这并不意味着工人阶级文化就丧失了希望——正如霍加特所指出的,“工人阶级具有一种很强的在变革中生存的天然能力,他们适应或接受新事物中他们想要的东西,忽略其余的东西”。尽管他们面临着自身文化被消解的威胁,然而他们仍然坚持了自己的文化,并部分吸纳新时代文化然后收为己用:

“生活的质量、回应的类型、深深扎根于大众化的非高雅艺术所能具有的那种智慧和成熟,在他们自己的行为方式中,这些可能会像高雅艺术所具备的那些一样有价值。”

“与此同时,家庭是个重要的避难所:当地的生活可以继续下去,尚未太多地受到影响;手艺可能是个人的保留。”

的确,工人阶级面对战后资本主义的飞速发展与文化入侵,其反抗的言行骤减并转为拥抱。然而,犬儒主义也恰恰说明了工人阶级对于资产阶级的文化并非纯粹的被动接受者——在公共领域或许他们顺从了资本主义,但在私人领域中传统的力量仍然强大。且即便在公共领域中,他们也能够使部分资本主义文化愉悦自身而非为它同化;当工人阶级将大众艺术作为生活的消遣而非核心时就体现了这一点。

霍加特坦言,他对“阶级文化的古老形式存在着被那种更加糟糕的无阶级性所取代的危险感到遗憾”;但他也指出,遭受剥削的工人阶级人民有着自己的生命力,接触他们才能真正发现问题所在。可以说,霍加特注意到了自身研究的局限性,并审慎的指出了其中的潜力所在。

纵览全书,霍加特的态度比他的观点更引人瞩目——尽管也运用了部分理论进行分析(甚至于褒奖了马修·阿诺德的倾向),但他始终是赞美工人阶级及其文化的。在他看来,真实在地的工人阶级文化(尽管可能是粗俗的,男权的,愚昧的)比资产阶级披着进步外衣却兜售乏味而“完美”的文化来得更为可亲可贵。他对于工人阶级以及弱势人群的关怀赞美,深深地影响了整个伯明翰学派文化研究的倾向:诸如霍尔(Stuart Hall)对青年亚文化的研究,保罗·威利斯(Paul Willis)对工人阶级子弟学校文化的研究、安吉拉·麦克罗比(Angela McRobbie)对女性文化的研究及保罗·吉罗伊(Paul Gilroy)对族裔散居文化的研究等,无不在字里行间透露着对于弱势群体的同情与关怀。

此外,霍加特的田野及视角也为文化研究埋下了基础:只有深入社群乃至撰写民族志才有可能真正了解研究对象本身。诚然,霍加特以自传作为前半部分的研究不够严谨,而行文中也充斥着大量的推测(诸如“他想”“他们可能”),但应当看到的是,霍加特以田野为根基描绘工人阶级生活与文化的图景并辅以文本分析的方式,是使得文化研究在地、真实而全面把握研究对象的重要途径。

综上我们看到:在霍加特笔下,工人阶级如今的文化既不是19世纪的小传统,也并非卢卡奇与葛兰西那样激进——回到日常生活,他们在用自己的方式维护着自身文化,凝聚阶级共识;同时也与资产阶级汹涌来袭的大众文化周旋着——这也意味着他们真正卷入了社会的前台[8]。

在全书末尾,霍加特提出了这样的问题:“当集中化进程和技术发展继续前行,那种自由(即选择与开放的自由)怎样才能被看作无论如何都是一种有意义的东西?”他担忧以“奖学金男孩”为代表的这一“不属于任何阶级的阶级”即便丧失了自身的大量自由,却仍会主观和客观的认为和被认为自己自由着。这一问题乃是对当时工党修正主义的代表人物克罗斯兰(Anthony Crosland)发表《社会主义的未来》一书,强调 20 世纪中期的英国已经摆脱了“资本主义国家”的属性,进入“无阶级社会”的一个回应[9]。而在笔者看来,这个问题的价值在今日不啻于新旧时代工人阶级文化的演变。

[1] [英]理查德·霍加特. 识字的用途——工人阶级生活面貌[M]. 上海:上海人民出版社,2018:1.

[2] 就此而言,霍加特倒践行了胡塞尔的指示:说明事物是什么,先说明它不是什么;他对于工人阶级并未作出严谨定义。

[3] 即罗特的哈布斯堡神话《拉德茨基进行曲》《先王冢》,罗特借由虚构的特罗塔家族描绘了末代的哈布斯堡王朝,并借此缅怀前朝。

[4] 若无特别标注,则该段落及后续类似段落皆引用于《识字的用途》。

[5] 原名The Loneliness of the Long Distance Runner,是英国新浪潮电影代表作之一,于1962年上映。讲述了底层少年犯了克林拥有长跑特长,却目睹种种社会不公后拒绝参加长跑的故事。

[6] 化用自诗人雪莱的诗歌《时间》。

[7] 原名Saturday Night and Sunday Morning,于1960年上映,是法国新浪潮电影作品。讲述了工人阶级子弟亚瑟纵情声色,偷尝禁果引发女生意外怀孕,最终负起责任的故事。

[8] 从这个意义上讲,工人阶级也拥有类似斯科特笔下农民所持有的“弱者的武器”,通过维护自身传统与消解资本主义文化与资本主义斗争。

[9] 韩昀. 论英国文化马克思主义的工人阶级文化研究[D].华侨大学,2017:74.

4.

>>>未来何方<<<

种种左翼思潮与行动的汇集终于爆发于1968年5月的法国——“五月风暴”成功地打开了各类当代平权主义运动的大门,但这也是上个世纪左翼最后的辉煌。进入八十年代,资本主义在历经左翼思潮半个世纪的打击后重振旗鼓,携带着新自由主义(Neo-Liberalism)开始了反攻倒算,带领世界进入了曼德尔(Ernest Mandel)所言的“晚期资本主义”(late capitalism)时代[3]。

对于工人阶级而言,“晚期资本主义”可谓奶嘴——它温柔地用消费和物质沉默了工人阶级的反抗话语。其中,早期资本主义对工人物质上的残酷剥削、精神中的肆意凌辱统统不见踪影(比50年代还要温柔),取而代之的是“对象丧失”“主体丧失”“整体丧失”[4]的种种现象,而这种现象还往往冠以“美好生活”之名——资本主义大体正在向着福柯(Foucault)意义上的生命权力(bio-power)[5]进发。

行文此处,我们应当查看的是“工人阶级”这个群体是否仍旧存在:工人阶级似乎在今日消失了,他们甚至在文化研究学者那里失宠——中产阶级的消费文化、大众文化、青年文化等等各类现代后现代文化成为了话语的主流与学者的新贵[6];而对于资产阶级的批判又历经了“后现代转向”,使得绘画、音乐、文学纷纷参与其间:先锋绘画(avant-garde art)要挑战资本主义的美学规训,先锋音乐要制造噪音(Noise)以逃避资本主义的文化工业,先锋文学要打破资本主义线性叙事(linear narrative)的常规——艺术界总是充满激情且多彩。

不仅如此,如今似乎连商业都在批判资本主义——购物中心宣传“休闲以舒缓996”,游乐场则用童话世界吸引大众“忘记资本主义的痛苦”,田园主则打着“返璞归真”的旗号吸引人们短暂的逃离都市,可谓吊诡;而在学术界,葛兰西转向被抛弃后,诸如保罗·维尔诺(Paul Verno)一类的学者寻找左翼的第三条道路,“诸众”(multitude)这一在斯宾诺莎的词汇也被提上了前台[7]。技术在如今也不甘示弱——加速主义(Accelerate socialist)结合技术针对资本主义采取了粗暴的演进路线:以2013年发表的《加速主义宣言》(Manifesto for an Accelerationist Politics)始,宣称要通过技术的发展打造新的“智识平台”(intellctual platform),运用新技术革新生产关系以摧毁资本主义[8];人工智能(AI)的兴起,进一步让世界觉得这一切都是可能的——一边享受资本主义,一边反抗资本主义。

然而,工人阶级却似乎在这丰富多彩而声势浩大的反抗资本主义的浪潮中消失了,其文化也随之掩埋:他们自观众席安然落座,观赏着舞台上资本主义的屡败屡战与批判者们的高歌凯旋,这座名为“晚期资本主义”的剧院弥漫着一派祥和之气。难怪福山(Francis Fukuyama)曾在《历史的终结与最后的人》(The End of History and the Last Man)中宣称“自由民主制战胜了其他的意识形态”[9]。

直至几轮经济危机的爆发乃至Trump的当选,让大众(包括福山本人在内)意识到——所谓“自由民主制”乃至“无阶级社会”不过是晚期资本主义的美丽画皮,而先前对资本主义的批判和抵抗的成效似乎只是蜻蜓点水。既然“无阶级社会”只是泡影,那工人阶级如今何存?生存状态又为何?践行着怎样的文化?

当然,说没有学者关注工人阶级是不对的,诸如类《学做工》的本地化书籍也不算鲜见。然而当我们回到霍加特在《识字的用途》文末的问题时便应当看到,工人阶级乃至其文化在今天的价值究竟为何?他们的文化是有着自己的独特价值或者仅仅是资本主义文化的过渡与预备,作为一种“短暂的他者”而存在呢?

是的,霍加特的研究与问题便是如今资本主义批判风潮的清醒针:批判资本主义固然可贵,但单纯形而上的批判是不够的——先锋艺术、文学乃至种种学术名词恰恰不能为大多数工人阶级所理解,单纯以引导者的角度进行批判并不能产生实际的效果[10]。真正需要的是回到工人阶级当中去——不是以俯视的引导者姿态,而是采用近似“无知的教师”(The Ignorant SchoolMaster)[11]这一姿态进行观察、对话。否则,引导者姿态的批判者只能是空造新的话语;而对于工人阶级而言,这也无关痛痒——倒不如资本主义的景观来得真实而有用,那么工人阶级的文化除了自毁之外别无他途,真正消失在霓虹灯下。

当然,这并不意味着我们要回到1919或是再填充一本《用途》。海德格尔(Heidegger)提醒我们此在是牵连于世[12]的——这就意味着研究者不应止步于仅仅是在文字与图像中认识研究对象,更应当深入真实的时空中去考察他们,才能够获得真正的信息;同样的,“理论一经掌握群众, 也会变成物质力量”[13],只有让工人阶级以及派生的“奖学金男孩”为代表的群体认识到资本主义文化、自由的实质(而非仅仅是朴素的判断),才能够在当今诞生出属于工人阶级自己的文化并真正推动社会变革。

额外的,劳伦斯(D.H.Lawrence)曾提醒我们,在文化研究中要特别注意往往只是作为铺垫的“(社会与文化)背景材料”[14]。同时,基于《识字的用途》笔者认为:或许,我们对待这些背景材料与田野调查,不仅需要认真研读这些材料,还需要用关怀的、真正在地的视角去看待它们,这与文化研究本身同等重要——这不仅是学者的立场,也可能是对于社会公平而言的更好立场

电影《钢的琴》海报

[1] 事实上,伯明翰学派曾就“工人阶级文化研究”这一问题出版过专门的论文集,诸如克莱彻、理查德·约翰逊等学者都参与其中,笔者在此不再赘述。

[2] Richard Johnson. Culture and the Historians. In John Clarice, Chas Critcher and Richard Johnson(ed.)/Working-Class Culture:Studies in History and Theory. London:Routledge,2007,p45.

[3] 事实上,对晚期资本主义的时间界定并没有严格的标准。有学者认为50年代就已经出现,而有学者认为迟至80年代才逐步出现。基于詹明信的分析,笔者认为将晚期资本主义与新自由主义的出现加以结合或许是较为恰当的。

[4] 马超.论“晚期资本主义”文化形态的内在逻辑向度[J].云南社会科学,2016(03):57-62.

[5] [法]米歇尔·福柯. 生命政治的诞生:法兰西学院演讲系列1978-1979. 上海,上海人民出版社,2011:1.

[6] [英]安迪·班尼特. 亚文化之后:对于当代青年文化的批判研究[M]. 北京:中国青年出版社,2012:9.

[7] “诸众”是与“人民”相对的概念,它不再将集体与大众视为“一”,而是“多”——即有机个体的结合。可参见学者哈特与奈格里的相关著作。

[8] 其中激进者如尼克·兰德(Nick Land)认为资本主义的生产力应当被彻底释放以达到其极限,方能自我毁灭。

[9] [美]弗朗西斯·福山. 历史的终结与最后的人[M].广西:广西师范大学出版社,2014:3.

[10] 这也是笔者为何没有在前文中将法兰克福学派及众多西方马克思主义进行论述的原因,因为批判资本主义并不意味着批判者一定站在工人阶级或无产阶级的角度。

[11] 无知的教师这一提法出自雅克·朗西埃。这里当然不是指教师没有知识,朗西埃认为教师应当保持“学生化”的姿态,不是预设学生是“待教的”,而是搁置已有的知识结构,真正将学生当做可以自主学习的人,并与他们共同进步。

[12] [德]马丁·海德格尔. 存在与时间[M]. 北京:三联新知书店, 2012:5.

[13] [德]马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社, 2009:3.

[14] [美]劳伦斯·格罗斯伯格. 文化研究的未来[M]. 北京:中国人民大学出版社,2017:9.