[奥]约瑟夫·罗特.罗特小说集1-6[M],广西:漓江出版社,2018.

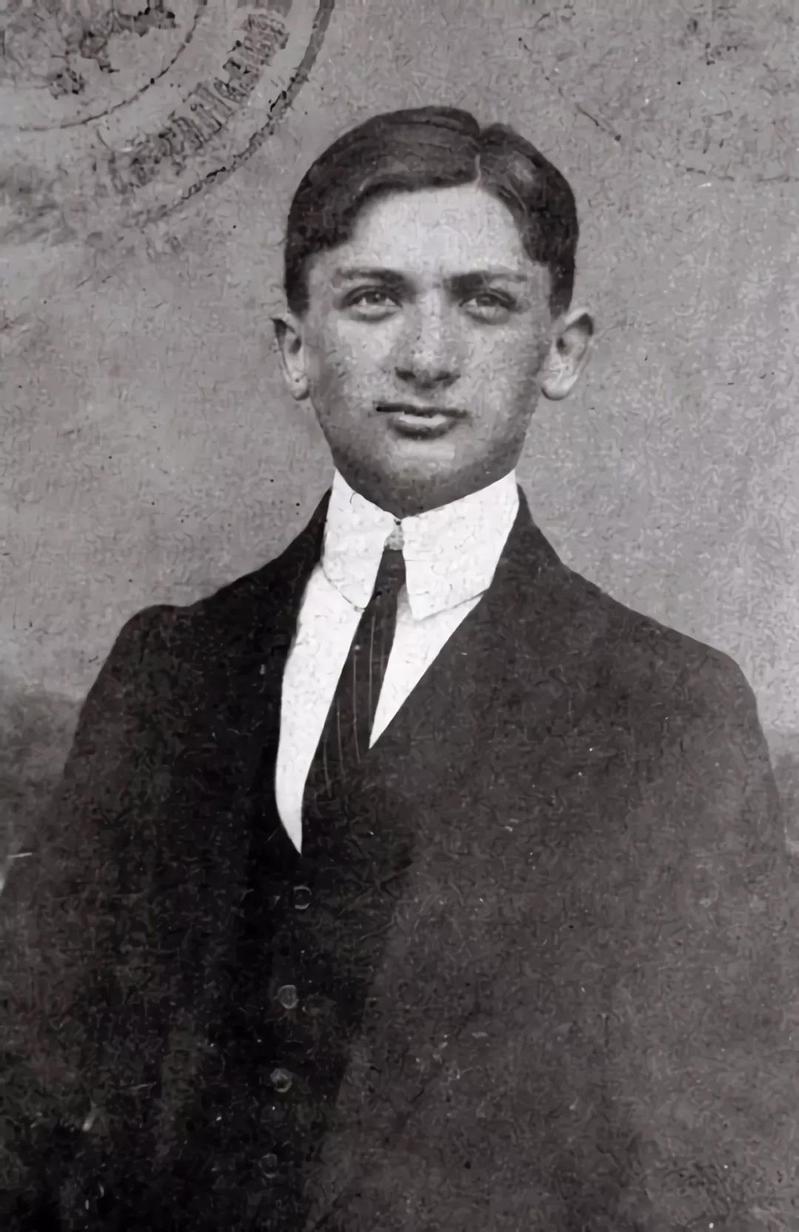

约瑟夫·罗特(Joseph Roth,1894—1939)德语犹太作家,出生于奥匈帝国。其较为人所知的小说有《拉德茨基进行曲》《先王冢》《皇帝的胸像》《百日》等,均以精湛的叙事技巧、独特的语言风格、深邃广阔的人文思想受到广泛关注。其代表作《拉德茨基进行曲》收入《理想藏书》,位列德语文学作品前十名。[1]

“小说家的难处就在于要勾勒出一部条理分明的作品,同时却也是一幅令人信服的生活画面。”

——F.R.利维斯[2]

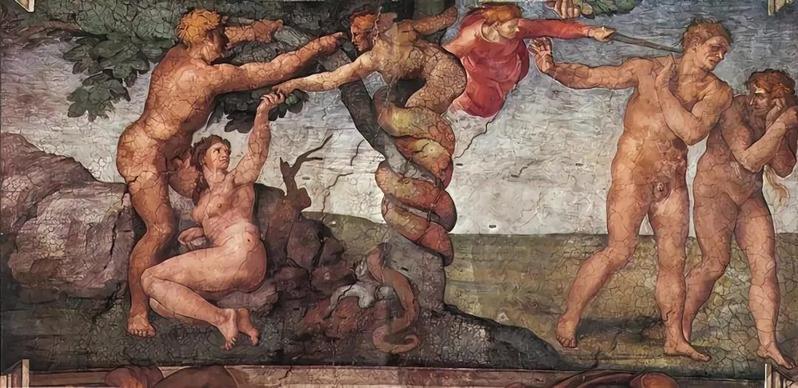

米开朗基罗创作的《逐出伊甸园》

在亚当与夏娃被逐出伊甸园的那一刻,上帝践行了“驱逐”的神权——人不能与神共享“正义的空间”[3];而在奥匈帝国解体、哈布斯堡王朝的神话破灭之际,神权悄然瓦解——维也纳对犹太人的庇护与包容也渐渐丧失,直至纳粹的铁蹄开进维也纳,犹太人彻底失去了家园——“空间正义”随着神话破灭而权柄易主,于是物质空间(都市)与精神空间(故乡)都放逐了他们,而约瑟夫·罗特就是其中一员——直至最终,他被狄奥尼索斯召回神话之中。[4]

与罗特同为犹太人的茨威格可谓大名鼎鼎,而齐为德语作家的卡夫卡与穆齐尔也是声名显赫。相较之下,约瑟夫·罗特这个名字对中国读者而言较为陌生——虽然近期也有一些关于罗特的分享会。然而其成就却与前述作家平起平坐——这位才子出生于奥匈帝国,曾经参与一战,作为明星记者供职于《法兰克福报》,同时成为左翼作家并崭露头角,著有十数部中长篇小说;而他的政治感官也非常敏锐,在1933年希特勒上台后第二天就离开了柏林,从此开始了流亡生涯,期间还暗中组织奥匈帝国的复国运动,直至1938年维也纳被纳粹占领,在多重打击下酗酒的他于次年巴黎去世。

罗特最初作为左翼作家而出道,其作品《蛛网》《萨沃伊酒店》都以小人物的视角描绘了一战后芸芸众生的绝望,被文学界普遍认为是“左翼青年作家”,他自己也欣然接受;直到1926年的苏联考察之旅成为了他世界观的拐点——左翼的理想并未被目睹,战后的现实也令人迷茫:犹太人不再能够从包容的帝国中获得以往的荣耀,而分裂后的国家也渐渐不再欢迎他们。而过往的帝国则在彼岸亡父般地呼唤着罗特,也让他借助纸笔建造“哈布斯堡神话”。

顾名思义,“哈布斯堡神话”即是罗特对往日奥匈帝国与哈布斯堡王朝的建构。在罗特笔下,“奥匈帝国并非世外桃源,而是如同一个面凶心善的老爷子。人们偶尔要躲一躲他手中的鞭子,但生活的节奏并未因此被打乱。小人物们也都练就了种种偷生的本领”1。既是对亡父的追忆,自然就要描绘“昔日似水年华”——而罗特也因此成为“新写实主义”[5]的代表作家。

罗特笔下最具“哈布斯堡神话”的作品有二:分别题为《拉德茨基进行曲》与《先王冢》。我们在此以这两部小说来窥探罗特的这一神话。[6]

《拉德茨基进行曲》原版封面

两部皆以虚构的特罗塔家族为主线,描述了这个因祖辈救驾有功而一跃成为贵族家族是如何一步步走向凋零的;两部中的特罗塔家族并没有直接联系(是家族的不同旁支)——而伴随着特罗塔家族的凋零,哈布斯堡王朝也黄昏将近。

《拉德茨基进行曲》原版封面

在《拉德茨基进行曲》中,主角是特罗塔家族的第四代男性——卡尔·约瑟夫:祖父在战场拯救皇帝而加官进爵,却深知世道无情而命令父亲远离军队;父亲身为地方官,刻意强调贵族与平民之别,按着帝国的秩序型塑儿子;而儿子又因为祖辈的荫庇在军校平步青云,却与父亲隔阂甚深、放浪形骸。卡尔·约瑟夫一直拼命想摆脱“英雄的孙子”这个名头,染指有夫之妇并自主结交军医好友,然而造化弄人,这两人先后殒命,他自己也受到了冲击;另一方面,靠着“英雄的孙子”的名号他进了军营,却无法建功立业转头又勾搭上了有夫之妇并惹下大祸,不得不回头求助父亲;在离开军队后,卡尔作为文职人员却圆了自己的英雄梦:在参加战争时,自己去帮士兵们取水并倒在了战场上,父亲深受打击病重去世——卡尔用生命荣誉了“特罗塔”这个姓氏,也为帝国的衰亡献上生祭——老迈的皇帝与奥匈帝国一并被埋葬。

《先王冢》原版封面

《先王冢》则是另一支特罗塔家族的故事:全书采取了第一人称的叙事方式,同样是承袭了这个英雄贵族名号的男人“弗兰茨·斐迪南·特罗塔”。其祖父是卡尔·约瑟夫·特罗塔的亲兄弟,这位特罗塔与自己的堂兄约瑟夫·布兰科志同道合、出双入对,同时也是一位“浪荡子”:新婚之夜抛弃妻子守护佣人、而后与堂兄以及一位马车夫踏上旅途,在一战中响应号召入伍、被俘继而逃跑。然而,在此间,众人对于生活的理想规划逐渐分裂并分道扬镳,就像其时奥匈帝国的分裂一般;当弗兰茨回到家时,妻子已经变成了同性恋,母亲也与他疏远,家中的光景已然不比往日(老帝国不能再依靠);后与旧日亲友的和好的同时也加速了家族的灭亡——开销增大、儿子降生、母亲去世,妻子追寻艺术而离家出走等变故接连发生。最后,特罗塔孤身一人面临着纳粹占领维也纳的现实。在教堂的皇家陵寝——先王冢处徘徊,最终问出“我应该去哪儿,我,一个特罗塔?”

在两部小说中,特罗塔家族作为明线牵出了整个奥匈帝国的兴衰:特罗塔这个贵族的姓氏因护持君主而荣耀,也因帝国崩塌而黯淡。在两部小说的前本中,两位特罗塔都意气风发,立志于一番事业与新生活而不惜与自己的父母乃至亲友冲突、决裂,肆意挥洒自身的青春年华;但在现实的刀剑之下,他们后来又不得不回家。然而,家庭随着帝国的崩塌也日益没落,最终他们无处可去:或者死、或者疯。《拉德茨基进行曲》宛如丧钟、而“先王冢”也成为了不可能的救赎。

透过两本长篇,罗特的“哈布斯堡神话”大致可见:奥匈帝国仿佛一位守旧而慈爱的父亲,子女们总是想要离开他,而他除了发发脾气也无能为力;然而时移世易,当子女们尝尽冷暖,在新的世界中难以安身立命想要回家寻求庇护时方才发现父亲已经离去。此时他们才明白,“哈布斯堡王朝”是一个多元而包容的国度、是能够纵容自身幼稚的乐园,但也已然是无法复活的枯骨。同时,罗特也清醒的点出了这种衰亡的不可避免:从救主的那一刻起,他就借老约瑟夫之口传达了“贵不过三代”的认知——一切都会崩塌,除了时间。

年轻的约瑟夫•罗特

罗特自然是孤独的——他失去了“奥匈帝国”这个祖国,又作为犹太人失去了在维也纳的居住权。左翼革命道路的彼岸未现而鲜血遍地、战后光明的未来与希望也渺茫无踪;此时渴望故土实在是太顺理成章了——而哈布斯堡王朝也的确是犹太人的乐园,诚如茨威格所言:

“这是一个安全的黄金时代,是最确切不过了……国家赋予公民的权力,是由人民自由选举出的议会以书面形式确认的,每项义务都有严格的限定……人人都知道,他有多少钱或者他挣多少钱,能干什么或者不准干什么,都有一定的规范、标准和法度。”[7]

当然,罗特描绘的这一神话遭到了一些抨击,有批评家认为罗特是“倒退的”、“失却勇气的”。奥匈帝国自然没有他笔下那般的政治清明、经济繁荣、文化多元——正如茜茜公主的一生远不如银幕展示的那般美好;但罗特的认知同样是清醒的,尽管他后来也组织复国运动、联络皇室成员,但在与友人的书信中,他也坦承复国希望的渺茫。“怀旧式的爱只能存在于距离遥远的关系之中”[8],而“亡父”的感召力就在于其死亡所带来的“生”与“活”的封存,它是无法返回的驱逐,是被虚构与待凭吊的往昔——尚存的哈布斯堡王朝未必能够引发这样深厚的情感——不被绳索绑缚的奥德修斯在完整聆听塞壬的歌声前便会命丧汪洋。

追求终极的世界秩序,是无数哲人的毕生梦想。柏拉图有《理想国》;黑格尔著《法哲学原理》;康德设想《永久和平论》等等。正如沃格林所言“一切哲学都在建构秩序”[9];作为黑格尔的追随者,科耶夫曾将“普世均质”的世界作为自己政治的终极理想加以阐释:在那里人性与现代性将会水乳交融,驱逐了“神与过去”;[10]然而,纷繁的政治思想著作面对着繁杂的社会却时常有心无力;连科耶夫的衣钵继承者福山也不得不承认,“历史的终结”这一命题受到了挑战[11];如此来看,罗特的“哈布斯堡神话”的构建某种意义上也是一位作家的政治倾诉,即便它显得有些乌托邦或构成了某种倒退。然而,当不安的现实就在眼前无可逃避,而现代性的承诺失灵之时,我们不应对一位作家加以过分苛责——毕竟,谁能指责被驱逐者怀念故乡,又能阻止信徒祷告呢?

某种意义上,文学就是个人哲学的海洋。布朗肖曾将哲学的表述区分为“教育学式的哲学”与个体哲学:所谓“教育学式的哲学”,是建立在集体主义、师徒传承的观念上的,因而它天然带有连续性与体系性;而探究性的哲学则是个人式的,是个人的内心探索,是“对不可能性的内在体验的回望与凝视的过程”[12],从而成为在叙事与思辨交合中迷离的、断裂的乃至于自我对立的书写——布朗肖身体践行观念,其文学与个人思考愈发混杂,乃至形成“文哲学”。[13]

诚然,罗特不似布朗肖与巴塔耶般极端探索个人世界与“内在体验”。但他也用文学建构着自己的秩序——既低声呼唤“哈布斯堡”这一亡父,同时也清醒的知道奥匈帝国已经一去不返——由此他个人的思想及其矛盾也展露眼前。私以为,挖掘一位伟大作家个人的思想哲学的重要性不亚于其分析其作品本身——或许其思想是清晰可辨的,也或许充满了断裂、模糊与碎片。然而,无论是清晰还是模糊,都是对我们思维上的某种启发——不妨说,文学也成为了既通过修辞驱逐原有既定哲学意涵,也呼唤着哲学以更有生命的形式回归的空间,在其中各方通过书写进行斗争而激发新的思考与火花。于是,我们有必要重温甚至“曲解”德里达的教导:延异的书写正是多元意涵的必要与必然,而纷繁的世界也正在其中层层展开。

利奥塔尔对卢曼的批判[14]——后现代状态或许被夸大了,世界依然(至少是部分)相信元叙事。但无论如何,追寻个体思想与精神世界的独一份“云图”的努力不仅迷人,也是研究可切入的绝妙角度。

“哈布斯堡神话”已然逝去,但承载神话的图谱却永放光芒,恭候新的访客来临、观赏、发现。

注释:

[1]约瑟夫·罗特与他的哈布斯堡神话(1) - 书评 - 新京报网.

http://www.bjnews.com.cn/book/2018/07/21/496123.html[EB/OL],2018.

[2][英]F.R.利维斯.伟大的传统[M].北京:新知三联书店,2002:13.

[3]宋旭红.被逐者史略:一种基于文学史的解读[J].文化研究,2018(02):40-53.

[4]罗特由于酗酒严重损害了健康,最终在巴黎的贫民医院去世。

[5]新写实主义是以写实为主要特征,并特别注意现实生活还原形态,真诚直面现实和人生,放逐理想,解构崇高。在题材上注重对凡俗生活的表现,大量平淡琐碎的生活场景与操劳庸碌的小人物成为作品的中心。

[6]这两篇著作分别是此次出版的罗特小说集的第二、第三本。

[7][奥地利]斯蒂芬·茨威格.昨天的世界:一个欧洲人的回忆录[M],安徽:安徽文艺出版社,2012:3.

[8][美]斯维特兰娜·博伊姆,怀旧的未来[M],江苏:译林出版社,2010:2.

[9][美]埃里克·沃格林,求索秩序:秩序与历史[M],江苏:译林出版社,2018:15.

[10][法]亚历山大·科耶夫,法权现象学纲要[M],上海:华东师范大学出版社,2011:4.

[11]福山:历史的终结推迟了,我们在实际上走错了方向-弗朗西斯·福山-观察者网[EB/OL]https://www.guancha.cn/FuLangXiSi-FuShan/2017_03_24_400239.shtml

[12]布朗肖诞辰110周年|如何阅读这位“沉默”的思想家?_思想市场_澎湃新闻-The Paper

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1706982

[13]布朗肖在其作品的后期逐步模糊了文学与哲学的分野,行文混杂着大量的离散式书写,它们往往是哲学式的呢喃低语。可参见此书:[法]莫里斯·布朗肖,灾异的书写[M],南京:南京大学出版社,2016.

[14]徐鹏.利奥塔《后现代状态》中的合法化模式[J].西北师大学报(社会科学版),2002(01):36-41.