罗兰·巴特很熟悉当代西方人的种种生命存在方式,报纸上,电视上,到处都在说这类人喜欢吃什么,看什么,那类人喜欢吃什么,看什么。

人的生命存在即由种种“喜欢”构成,但当代西方人的喜好不仅不能打动巴特,反而令他觉得十分无聊。于是,他钻入早已逝去的人文世界,寻找令其兴奋的生命存在。

在十九世纪的历史学家巴什莱那,巴特找到了令其兴奋不已的生命存在:一直处于贫病交加之中的巴什莱竟是个“喜欢吃历史的人”,而且巴什莱特别喜欢历史中的“血液”,甚至认为“血液是历史中的关键物质”。

巴什莱以罗伯斯庇尔之死为例,发现其中有两种血液在较量,最终唯独女人才有的“极品血液”,吞没了罗伯斯庇尔的那种“贫瘠的血液”。

我们很难认同巴什莱、巴特等这些法国人的生命美学品味,更不愿把历史的基本内涵想象成不同“血液”和“身体热量”之间的较量,并为这种“历史血液学”想象欣喜若狂。

他们或许只有一点能令我们欣赏:我们可以像他们那样,在电影、小说、音乐等文化文本中寻找各类生命存在形式,看看“作者”们如何理解美好的生命存在,怎样以电影、小说等方式将其表达出来。

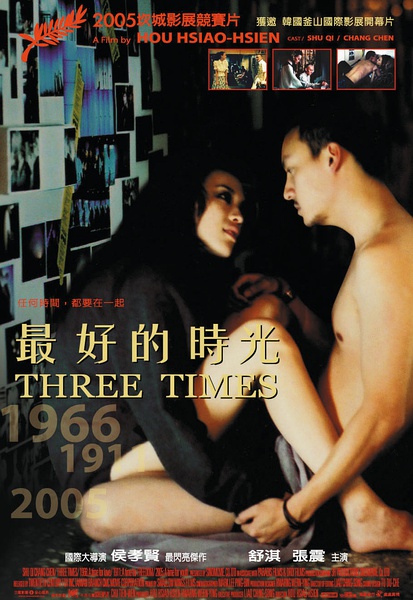

但我们不去看巴特看过的历史文本,我们应该有更好的文本选择。一如此刻要推荐的侯孝贤电影《最好的时光》,便是更好的文本,从中可以感受侯孝贤如何理解、刻画“青春的美好”。

影片由三个青春故事构成。第一个名为《恋爱梦》,时间是1966年,地点是高雄旗后的一间撞球室(即桌球室)。高中毕业的秀美(舒淇饰演)、阿震(张震饰演)和其他同龄人在撞球。没有人说话,除了清脆的击球声外,只听见影片开始便响起的背景音乐《Smoke in Your Eyes》。

在经典情歌的陪伴下,秀美和阿震一起撞球。如此简单的“恋爱”,且只有一首歌长的时间,但它就是侯孝贤最先呈现的美好青春体验。歌曲结束,镜头切换,另一个女孩出现在撞球间。原来,阿震恋上的第一个女孩并非秀美,而是春子。

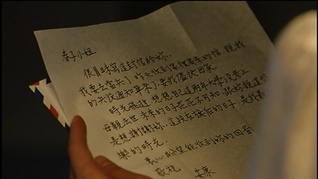

撞球间还没有人来撞球,管理员春子俯身刷球台,让台面变得和她的衣服一样,一尘不染。阿震进来,看了一会春子,什么也没说,只递给她一封信便走了。

侯孝贤省去了描绘阿震如何恋上春子,那是一段青涩无望的单相思,根本没有值得刻画的恋爱,所以侯孝贤只需直接描绘结果:接到兵役通知的阿震想在离开前,将自己的情感写成信,交给春子。春子看了信,但看完便把信放进了抽屉里。阿震乘船离去,他独自坐在船头,浮想春子的回应。他不知道春子没有感觉,也不知道春子也要离开高雄。

就在阿震坐在船头浮想春子回应时,秀美提着行李立在另一艘船的船头。两艘船离得很近,但却交错驶过。秀美是来接替春子的。老板娘很善良,像妈妈一样对待秀美和春子。侯孝贤以极其自然的镜头刻画了秀美、老板娘、老板娘儿子、即将离去的春子一起吃饭,这可以让人记住六十年代台湾朴素、干净、温馨的家庭与社会氛围。

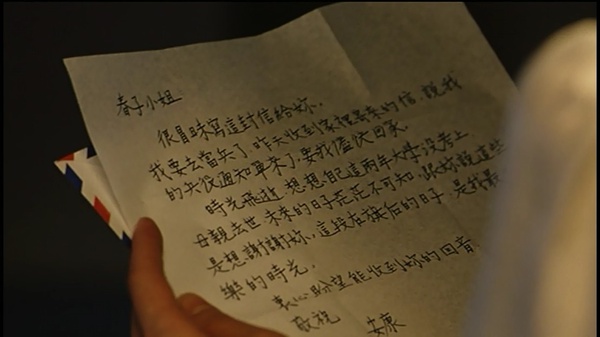

秀美开始上班,整理抽屉时,她看到了春子丢下的那封信。春子对阿震确实没感觉。但侯孝贤或许想让我们相信,老天怜惜人情,会让阿震那份单纯但却无人珍惜的感情落入有缘人心里,而秀美正是那个与阿震有缘的人。我们也因此终于知道那封信到底写了什么。

信写的整洁、得体,秀美看得也很认真。张震的旁白适时响起:

春子小姐,很冒昧写这封信给你。我要去当兵了,昨天收到家里寄来的信,说我的兵役通知单来了,要我尽快回家。时光飞逝,想想自己这两年大学没考上,母亲去世,未来的日子茫茫不可知。跟你说这些,是想谢谢你。这段在旗后的日子,是我最快乐的时光。衷心盼望能收到你的回音。敬祝安康。

阿震十分渴望春子理解他的迷惘,和他的一片情意。他“敬祝”完,还“P.S”了一段文字,说“有一首《恋歌》,歌词是这样的。”这时音乐再次响起,正是那首闽南语老歌《恋歌》:“思念你,思念你,你我离别三年啦……”。总之,阿震还未认识秀美,他的心情和对恋爱的渴望,便落入了秀美心里。接下来就看两个人如何相识相恋了。

阿震提着行李箱来了,春子早已不在。他找了一会,问秀美。秀美告诉他,春子去台中车站了。阿震听后,知道没有办法了。他呆坐了一会,问秀美叫什么名字,然后和秀美一起撞球。看到阿震打得很好,秀美露出了笑容。两人一直打到晚上,阿震只说了一句话,叫秀美认真点打。

结束时,两人才有算得上亲近的对话。阿震说“我要走了”。秀美问:“要去哪”。“等下要去台北。”之后,秀美没有再问什么,他早已知道阿震为何要去台北。出门后,阿震回头看了秀美一眼。秀美笑了,“笑得像一支盛开的荷花”。秀美收工关门,快要关上时,阿震在敲门。阿震跑回来,是为了对秀美说:“写信给你”。

春天,秀美收到了阿震的信。张震的旁白声再次响起:“秀美小姐,还记得我吗?入伍前跟你撞球的那个人。时间过得飞快,转眼已经三个月了。春雨绵绵,此刻,营区正放着披头士的歌,rain and tears,就像我的心情。期待能再见到你。祝福,永远美丽。”秀美再次笑嫣如花,沉浸在侯孝贤适时安插的优美旋律和动人歌声中:

Rain and tears, all the same. But in the sun, you’ve got to play the game……。

接下来的故事也十分自然、含蓄、优美。阿震请假来看秀美,但秀美去了别处。于是阿震开始想尽办法寻找。从高雄到嘉义,再到秀美家里问秀美妈妈。最终在虎尾的撞球间,阿震找到了正在上班的秀美。秀美转身看见阿震,吃惊,高兴。

阿震说“很久不见”,问秀美有没有吃晚饭,几点下班。秀美问阿震怎么找到这里的,什么时候回部队。然后秀美倒茶给阿震喝,还向别人要了一支烟给阿震。

等到秀美下班,已是晚上11点。阿震明早9点前必须赶到部队。两人来到路边夜市吃阳春面。阿震什么话也没说,一切都在心里。秀美也是如此。秀美带阿震去车站。两人一起看车次表,发现最后一班车是晚上9点50分。

秀美叫阿震到外面等“野鸡车”,接着便是最后一幕情景:两人站在路边等车,阿震右手举伞,过了一会,他把伞移到左手,侯孝贤将镜头切到两人身后,并且推得很近,Rain and Tears再次响起,雨夜街边,很安静,阿震的右手和秀美的左手相扣在一起。

第一个青春故事结束了。青春作为一种生命存在,其可能拥有的美好体验就是由阿震与秀美的“恋爱”故事构成。侯孝贤本人将这种青春生命体验称为“最好的时光”,其中的人与事,还有音乐,直让人想起孔子说的“兴于诗,立于礼,成于乐。”

阿震、秀美的青春生命皆是由“诗”一般自然美好的情感兴发而起,相恋时的简单对话和雨夜牵手,还有阿震写信时的认真与“敬祝”,则显示这些青春生命还具有很好的“礼”性教养,之后便是以Rain and Tears一类的优美音乐来做最后升华。总之,孔子的那段话很适合用来概括侯孝贤所能想到的美好青春生命。

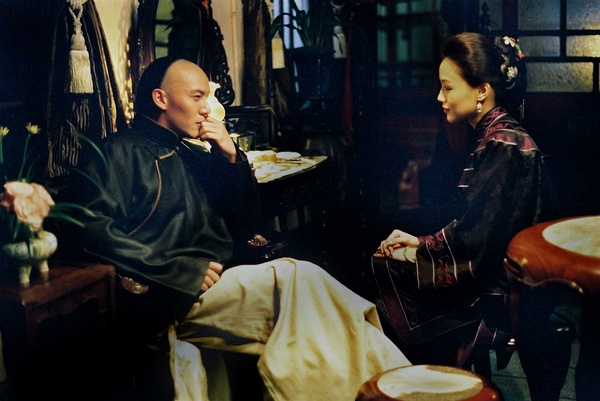

到这里,侯孝贤的电影青春课其实可以结束了。但他仍继续讲了两个青春故事。第二个发生于1911年辛亥革命前夕,第三个发生于2005年台北。在第二个故事中,1911年的青春生命充满了古典美感,但在动荡历史时局与传统体制束缚中,即使有幸相识相悦,也只能以“伤心”收场,而梁启超发起的政治改良运动又与普通生命的美好期望相离太远。

60年代,普通生命终于迎来相对自由静好的生活,阿震、秀美这样的“好男好女”因此可以雨夜牵手。所以第二个故事可以让人更加珍惜第一个故事中的美好青春体验。

但到2005年,一切又变了。只是由于篇幅有限,同时也不忍评论其中的青春生命及其种种疲惫、迷惘、痛苦、空虚的存在状态,所以只提两点:首先,侯孝贤对于1911年或2005年的青春生命存在并无任何贬低,相反对于任何青春生命,他都十分同情;其次,侯孝贤这堂电影青春美学课很想告诉我们,就中国台湾地区而言,“最好的时光”或青春生命的美好只存在于60年代。

这一点或许会引发不同意见,本文的立场是,阿震与秀美的青春故事的确很好,无缘亲身经历的人将其记在心里,也能获得美好的青春生命体验。