《青春飞扬:近代上海学生生活》

施扣柱著

上海辞书出版社,2009

摘要:此书以1843年上海开埠至20世纪50年代百余年间上海城市社会中的学生群体生活为研究对象,叙述了以高、中等学校为主体的近代新式学堂学生的常态生活,包括以学为主的学业生活、从强迫到比较自觉的体育生活、富于情趣的日常生活等各个侧面,也讨论了救亡图存大背景下非富家子弟、外来子弟等群体在上海学校中的生存状态。其中采用以事记人和以人记事相结合的叙事方式,试图在人、事交织的历史经纬中,确立近代上海学生生活的坐标定位。

以下文字摘自该书“第一章课室生活与课业负担”之第一节“课室、黑板与座位”部分。

清末大规模教育改革以后,班级制授课成为近代上海新式学校的基本授业形式。[1]在这种教学组织形态下,学生们被依据不同的学业程度,安排在相应的班级教室内从事课业学习。那么,近代上海的教室功能有无区别、黑板的位置和座位安排如何、每周课时几何、每天课外作业分量又有多少呢?这些有关课室生活细节的再现和探询,将会有助于人们切实走近当时学生的学业生活,对其课业负担也会有一个感同身受的理解。

一、功能细分化的课室

课室作为学生学业活动的基本空间场所,在学生学业生活中占据了相当重要的地位。随着学业类型的变化和发展,课室的功能也愈益走向细分化。中国古代基本以文字学习为主流形态的学业生活,对学习场所并无特殊要求,基本上只要有一定的空间、能容纳学生落座和走动,再加上环境比较安静就可以了。近代西学东渐的序幕拉开之后,沪上新式学堂在全国率先开设了一批西学课程,物理、化学、生物和音乐、舞蹈、手工、图画、打字等新式课程纷纷涌进课堂,原先那种与普通居家条件并无多大区别的古典课室空间显然无法适应新的教学需求。于是,在新式学堂组建的同时,课室场所出现了普通课室与特殊课室的功能细分化。

普通课室毋庸多言,其基本功能当然是供一般普通课程上课使用,如国文、数学、英文(当时尚无听力教室)等。这些课室,大多具有一定的空间、采光和通风条件,以及一定数量的学生课桌椅。特别课室则主要提供需要特殊设施的课程,如上述提及的物理、化学、生物和音乐、舞蹈、手工、图画、打字等大批新式课程。近代上海拥有特别教室的以大学为多,中学次之,小学更少。按照主办者身份来划分的话,则教会学校、世俗外籍人士和租界当局办理的学校对于特别教室更加重视,市立学校也有一定公共教育财政的支撑,一般华人学校则限于财力,对此往往心有余而力不足。

在近代上海,有能力设置起来的这些特别教室,根据所授课程的不同需要,配置了相应设施,使得相关课程的学习过程更为直观、具象、生动、活泼。

聂中丞华童公学早在筹建校舍之初,就根据聂其杰关于该校必须坚持进行商业职业教育和传授手工工艺技术等建议的基本精神,专门建造了一个手工实验教室。1934年又建造新科学实验室,内设物理、化学试验室两所,其中理化生物等实验设备比较齐全。另有美术教室一大间,光线充足,有不少石膏模型供学生学习素描。金工、木工教室则积极配合木工、雕刻、铁工和锡工等科目。学生们在这些场所学得津津有味,例如手工课作为选修课,时间在每周四下午和周六的上午,报名者十分踊跃,但名额有限。一些学生就恳请校方准许其在额外时间继续操作。还有许多学生,将他们打算制造的物件模型或图形带到学校中,继续研究制造。因为这样兴趣盎然的学习与操作,他们制作出了一些简易的科学模型,如简单膨胀器、蒸汽发生器、空气压力器和发热器以及试验密度器等等。其中有能适当利用者,校方给予嘉奖,以资鼓励。学生们的劲头就更足了。[2]

私立上海广肇中小学由广肇公所出资主办,该校除物理、化学各有试验室外,音乐、工作、书法、美术均有特别教室,其中工作、书法两个教室布置最为得宜:工作室悬置标本及学生成绩,桌椅也经过特别建造;书法教室四壁悬挂古今名人书法以及该校学生习作,学生所用写字台,也是为配合书法练习而专门特制的。[3]

工部局西区小学是著名教育家陈鹤琴先生根据教育原理和儿童生理心理特点精心设计的,其特殊教室的设置与布置更是颇足称道。其中,音乐教室内有钢琴和其他乐器,墙上挂有国内外著名音乐大师的肖像,黑板上画着五线谱,学生们在这里从一年级就开始学习相关乐理知识。美术教室备有各种石膏人体模型和蜡质瓜果,便于学生从各种角度进行临摹,学生们在这里兴致勃勃的学习水彩画、水粉画、木炭画和铅笔画等各种类型的图画技巧。为方便学生外出写生,美术教室内还准备了不少画架。自然教室除陈列着一般的动植物挂图,还有各种植物标本和四季盆栽花木。木工教室内,更是锯、刨、钳、凿、斧应有尽有。学生们经常站在长板凳制成的刨床前,制作衣架、乒乓板、竹蜻蜓等各种实用器物和玩具。这些制品还被教师细心布置在木工室内,供人观赏。看到自己的劳作成果得到大家的喜欢和认可,学生们学习木工课程的兴趣就更加浓厚了。[4]

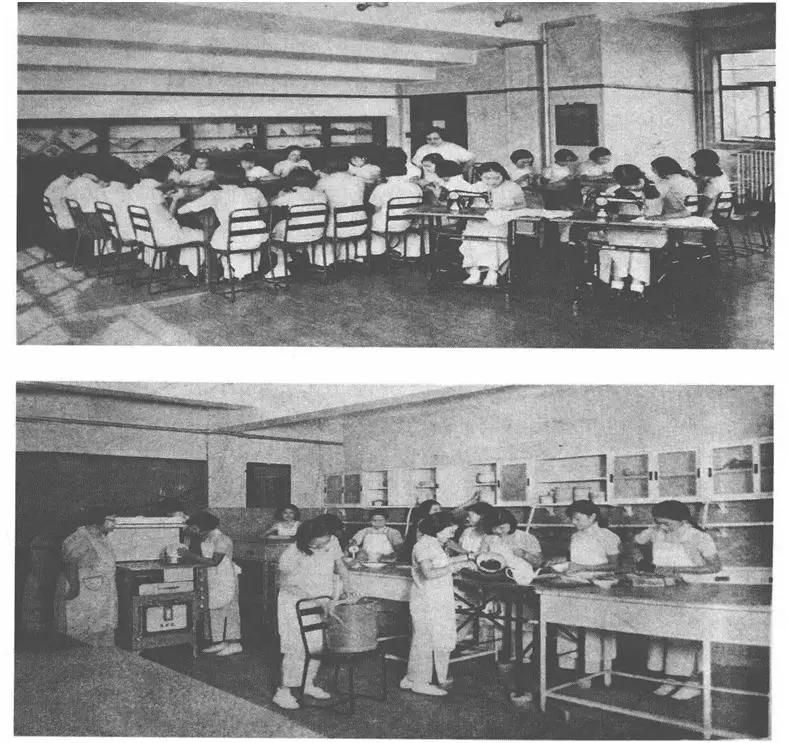

一些女校也有特别教室。如私立爱群女中。20世纪30年代时,拥有钢琴室(北舍第一层) 、唱歌室(北舍第二层)、打字实习室(北舍第四层)、科学实验室(东舍第二层)。其中,科学实验室每次可容20名学生同时实验,室中备有中等生物学、物理学、普通化学、分析化学所需基本仪器材料。另有动物标本(贝壳标本、昆虫标本附),植物标本(种子标本附)、矿物岩石标本(结晶模型附)。该校提倡教员学生自行搜集制作标本,既增加了教员研究学术的机会,也给予了学生宝贵的实际工作经验,并使他们兴致盎然。[5]有的女校如上海工部局女中等还设有家事、缝纫教室,具备炊事烹饪、缝纫刺绣用的一些必需设施,如砧板、锅灶、缝纫机等,便于女生学习。

工部局女中手工室与烹饪室

一些大学往往与其附中共享设备,有时大学部的课程到中学部上,反过来有时中学部的课程则可能要利用大学部的专门课室,如南洋公学大学部学生回忆:

“上院2层楼共有课堂7所,楼下也有3所。这些课堂不一定专属哪一班,却是各班轮流着公用的。化学课堂还在中院。”[6]其中学部回忆:“吾们上课的课堂,并不是一定的,是照西洋最普通的流通教室的法子。4年级有几种功课,并且是不在吾们中院内呢。”[7]

大中学校园连在一起,如此共享课业设备,在经济角度上看是相当节约的,在教育角度上看,则特别有利于中学生的成长,因为中学生们借此提前了解了一些大学的教学设施,心理容易生发出对将来大学学业生活的向往和憧憬。这也是这些中学生大多考入其上属大学的重要原因之一吧。

有些学校,建校之初就由外籍人士参与设计,在课室功能方面也留下了他们从西方教育习惯带来的痕迹,例如重视讨论、研究而非教师满堂灌的教学习惯。有些学校设计了专门的小教室,以供学生讨论共同感兴趣的问题。福开森(John Calvin Fergurson)参与设计的南洋公学上院,就特意建造了那么几间小小的教室,不用于上课,而专门用于讨论:“中院和上院的设计图是我画的,……我的计划的主要目的是把这些楼房建成只能供学校使用,当时有许多校舍常常被政府改作其他用途。……在上院有几个大教室,但也有供讨论课用的小教室。”[8]

同济大学的生理学研究馆,则依据授课教室和研究室分开设置的原则,在最下层设了一个带有映射机设备的大讲堂,能容140名学生同时上大课;紧连着大讲堂的3个房间中,专门设置一间预备上课时各种试验和装置教具之用,一间供储藏挂图之用,一间为暗室。另有三个与上述这些房间完全不相联结的独立房间,预拟为从事生理专门研究(弦验电流表和新陈代谢器)之用。

这些供讨论、研究用的小教室或研究室,因为其空间不大,自然限制了参与者的人数,这对不太习惯大场面发言谈论的中国学生来说,可以帮助他们有效地克服恐惧或不自在的感觉。[9]更有意义的是,借助于空间场所狭小的自然限制,可以自然地屏蔽对某个特定讨论话题或研究课题不太感兴趣或不太有研究者的进入,从而有助于讨论和研究的深入与有效。

普通教室、特殊教室所体现的课室功能的分化,适应了近代课程的细分化,其对于提高学生学习兴趣和课程教学质量的作用无疑是值得肯定的。不过,如果学校面积比较广阔,各类教室的空间分布距离也会给学生带来一定的困扰。如果普通课程和特殊课程碰巧交叉的话,在不同教室之间来回往返也是一件颇费体力和心力的事情。1926年圣约翰大学年刊上就曾刊载过一篇题为《碌碌碌》的长篇文章,以极为调侃的手笔,虚拟了一位学子在约大校河两岸来回奔波应付不同课程的狼狈情形:

那天,因早上晚起、急急应付早操后未及好好吃早餐的侯永元,遇上了安排在第二节的生物学课。

“学校的规矩是属于科学一类的课程,全在对河格致实验室内上课,中间隔开一条苏州河,又没有浮桥飞梁架在河上,学生的往来,全靠一条平底大船渡来渡去的输送。他走到河边,恰巧那条船,刚送几位同学过去。等到那几位同学完全上岸以后,那两个船夫刚想把船摇过来,不料河中正来了一条木排,挡住来路。说道这木排,至少也有200多码长,它那样蜗行龟步似的在河中前进,倒很逍遥自得,却把一位侯永元先生在码头上急得双脚乱蹬。木排还未过得一半,那上课的钟声,早已停止。他那时心中的焦灼,真非在下一枝秃笔所能描写。总而言之,他恨不得效那刘皇叔跃马过檀溪那一跃,或是演那赵子龙拦江夺阿斗那一跳,直飞过对岸去,于心方快。但是谈何容易。不要画虎不成反为犬,掉下河心,做了那屈大夫投汨罗的故事来,岂不凭空淴了一个冷水大浴。他想来想去,想不出一个妙法来,只得朝那蠕蠕而动的木排,狠狠的咒骂,想你这害人的东西,为什么早也不来,晚也不来,直等到你老爷紧急的关头才来。此一去定然遇着一阵大风,把你直吹到那三万六千顷的太湖里,给那太湖贼劫了去当柴烧,使你永远归不到你的老家,才快了我的心肠。好容易骂得那木排过毕,对面的船方始摇过来,他跳在船头上,拼命催那船夫赶快用力摇,他那时的情景,恰应了一句谚语,叫做船头上跑马,走投无路。他就是急煞,也不过在船头上乱转。歇了一歇,等船一靠了岸,他便纵身而上,拔开大步,奔上那格致室的二层楼,生物学的课室内,却被那‘抱刀匪’教授(Porterfield)狠狠教训了几句,并且说如果下次再迟到,却要不客气,记你一‘割’了。他明知分辨也无用处,只得唯唯连声,到他自己的座位上坐下。他在这一个钟头内,越发无精打采,呆若木鸡了。”

好容易下了课,第三节是财政学课,在河的另一面。只能随着大众,过了河,上他的第三课去。偏偏这科“并无教本,惟恃平常岑先生口内所讲的,经学生们抄录下来以代教材。所以这抄写是非详细不可。……可怜侯永元,又不曾学过缩写,只恃他那草书英文来摘录,只弄得他耳不停听,手不停挥,有时还要听了下一句,忘了上一句。这五十分钟的工夫,只写得他五指麻痹,腰背酸痛,方才罢休。”

接下来,第四节是体育课。只见侯永元下课后到了房内,赶快脱下长衫,换了橡皮底鞋,穿上短裤,预备下一节的体育课。“他奔到了体育室,却不料沈嗣良先生的命令下来说,全班渡河到大操场里赛跑去。这赛跑下来的成绩,就算为平日的积分。”又要渡河!

“他一想坏了,自己自清晨到如今,忙得只呷了一口粥,别的东西涓滴未曾下肚,浑身上下一点力气全无,如何还能够赛跑呢?然而事到如今又不得不跑。就随着大众到了浜东,跑了一个200米,一个400米。这两趟一跑下来,只跑得他全身和溶化了一般,平睡在青草地上,一阵阵的恶心,更兼着头晕目弦,两个小腿里筋肉胀痛得非凡,这个苦真够他受了。等到十二时将近,大家都跑好了之后,他勉强站起身来,一步一步的捱到船里,伏着船舷,干呕了一会,方觉得头目清爽些儿。”

没什么胃口吃午饭的侯永元,那天下午又是“福儿背书”三个钟头,全是化学的试验课:当然在河对岸上,再渡船!“于是捡了应用各物,渡船到理科实验室去。”

细算起来,侯永元那天可真够忙活的:来来回回一共渡了五次河!光一个上午就打了三个来回,尤其是上生物课前的那次渡河,竟然碰上在河中慢悠悠行进的木排挡道,害得他心急如焚、倍受煎熬不说,上课迟到还要被老师批评一通,真是冤枉哉也。文章的笔法是极其调侃的,很有可能是将同学们的上课生活遭遇进行了艺术化的夸大加工,不过后人自可以从中解读出别样的意蕴,例如特别教室之分工所带来的不仅是便利,也有某种状态下可能带来的若干弊端。[10]

二、黑板的位置

黑板挂在教室正前方,学生面对黑板正襟危坐,老师在黑板上板书,学生除老师要求上黑板做题目、或者遭遇特殊事件接受教师指定书写通知或欢迎之类文字外,平时不得在黑板上涂鸦,以免妨碍老师授课。——这是改革开放之前中国大陆多数学校的通例。其背后所隐含的观念是:教室内的黑板主要是教师的教学工具,学生不得随意染指。

黑板作为教师教学工具的功能当然是无可否认的。如果偌大的教室内仅有那么一块黑板,那么它主要作为教师教学工具的功能也是不容置疑的。问题是,可以提供更多的黑板吗?在一定的数量前提下,黑板的功能可以细分化吗?

与课室功能的细分化相类似,近代上海的一些学校课室中,黑板的功能也得到了分化:它不仅限于正前方那么一块,而是布满了课室墙面——就像是某一时期人们喜欢在居室装饰中使用护墙板一样,不过它的功能可不是护墙,那样未免太轻视它了。占据课室周围墙面的黑板,除了正前方那块专供教师板书使用外,其余几块都是学生的天地:或者是上课时教师让几个学生同时上去演算习题,或者是课余时间学生扮演做老师的角色游戏,也可以是纯粹兴之所至的涂鸦。

南洋附中的教室,据黎东方回忆,除了一个墙面是窗户之外,其余三个墙面都是黑板,当年李伟伯先生教英文时,每次照例都要临时指定十个同学站到黑板下面去当场考验。[11]

属于约大附中系统的苏州桃坞中学,其学生回忆也兼及这种教室墙面布满黑板的现象,可以让好几个学生同时上去演算习题。[12]

著名语言学家、当年的圣约翰大学生周有光先生晚年回忆,学校教室中,3面墙上都是黑板,而且这些黑板还是可以上下移动的:

“我1年级进圣约翰大学,学基础课,3面墙上都是黑板,黑板可以拉上拉下的,好多学生可以在上面做题目,数学的水平比较高。”[13]

圣约翰大学布满黑板的教室

从约大有关上课时期黑板的那张照片上,我们很难看出这些黑板是否可以上下移动,但其占据墙面之广是无可怀疑的,甚至连靠门边那么一条狭窄的墙面都不放过,也安上了纵向长条形的黑板。其空间利用率之高,令人叹为观止。再看看那些黑板上写得满满登登的数学公式,好像都是出自学生之手,站立在旁的学生们,似乎是在查看自己做的题目,也可能是交换查看其他同学做的题目。无论是哪一种状况,数量众多、镶嵌在墙面上的黑板,增加了上课时公开做题同学的数量,也增加了教师对学生新授知识掌握程度的了解机会,便于其有的放矢的根据学生中共同存在或个别存在的问题,或者调整讲授难度和进度,或者进行有针对性的辅导。对学生来说,这样与其他同学一起共同上黑板做题的机会,也是他们锻炼注意力集中度和思维敏捷度、养成在公众场合自我表现的习惯、增强学习兴趣和竞争心理、增加正面自我暗示和自信心的良好方式。

曾经留学美国哥伦比亚师范学院的陈鹤琴先生,在他主持工部局华人教育处任内,也坚持了教室墙面布满黑板的做法:在他亲自设计的工部局西区小学中,“教室内除正面那块教师专用的大黑板外,四周墙上另装有特制的小黑板,供学生用来即兴发挥,并用以展示成绩。”[14]小学生年齿尚幼,身高尚未长成,像圣约翰大学课室中那样适应大学生的太大的黑板有些浪费,所以为他们提供的黑板要求数量尽可能多些,但尺寸要尽量贴近小学生的身材,这样在视觉上才不会令其感到压迫,也便于引起其兴趣。

总之,教室中看似简单的黑板位置和尺寸设计,其实内涵了许多深刻的心理学知识。只有真正为儿童、为学生着想,才会考虑的那么细致周到:恰似父母对子女的关爱,发乎内心,出乎自然——教育本来就是充满大爱的事业啊。

三、简捷方便的座位安排

近代上海各级各类学校,其班级规模是各不相同的。一般来说,经济实力强一些的学校,班级人数比较少一些。由于家境、成绩等多种原因,低年级学生总要比高年级学生多一些。在城市教育发展的不同阶段,班级规模也各不相同。三四十年代的班级学生数要比清末民初多得多。

尽管各年级各班级人数有多有少,每个班级都是一个群体。如果上课座位没有适当的安排,无疑会形成相当的秩序混乱,不利于课业学习的顺利进行。理想的状态似乎应该是依照学生的自然条件如身材的高矮和视力的好坏安排座位,以便大家都能看清教室前方黑板上老师的板书。如果学生近视问题并不显著,那么只需更多地考虑身高一个因素。还有一种座位分配法,即依据学生姓氏发音顺序,这也要取决于学生近视问题之程度。以上这些都是比较简便的方法。还有其他一些办法,例如兼顾学生之间学业程度的优劣差异精心搭配座位,以便学生们共同进步;或者干脆完全根据学生成绩名次排列座位。这些办法或是相对费时费力,管理成本较高;或是容易给学生造成太大的压力,对学生身心健康成长不利。

从笔者目前掌握的史料看,近代上海学校中的座位安排基本上是依循无为而治的理路,比较普遍采取的是根据学生年龄和身高或者姓名发音决定座次的办法,从教室入门处的座位开始排序。前者容易理解,后者是按照学生姓名的拼音字母或外语(主要是英语)字母的顺序,依次而坐。

圣约翰大学校友、前上海社会科学院院长张仲礼先生回忆说:过去中学和小学一样,座位是按照身高和年龄安排的。他本人虚岁6岁实足5岁即入小学,在班级里一直属于年龄最小的,不管是在南洋模范高小还是工部局育才公学都是这样,所以他上课时总是坐在比较前面,老师一看就看见了。[15]

圣芳济学院(圣母昆仲会主办)校友回忆,当年他们上课时的座位安排是依照学生姓氏和名字的英文字母顺序:“圣芳济的座位安排比较有意思。它不是按照学生成绩好坏精心搭配,而是按照学生姓氏和名字的英文字母顺序,从靠近教室门口的课桌开始,一排一排的依次安排的。”[16]张仲礼先生也认为当年圣约翰大学的课室座位是按照姓氏和名字的英文字母顺序安排的。

根据学生年龄和身高或者姓名发音决定座次的办法,实行起来相当简便,学生自己就可以搞定,不用校方花费多少心思。这在校方节省大量时间精力和管理成本的同时,似乎也传达出一点淡化学业分数的信息。至少学生不会因为学业程度比较差,被刻意安排到学习成绩比较好的同学座位旁边,这样在客观上减少了这些同学在座次安排上被贴上“差生”标签的机会和压力,当然同时也有利于弱化成绩优良的学生因座次安排被强化其本来就有的优越心理或可能具有的虚骄心理。对于这两种不同的学生来说,都是有利于其身心健康成长的天大的好事。

近代上海如此无为而治的主流型座位安排办法,有着其得天独厚、必不可少的前提条件:那个时候的学生近视眼比例相当地小。小到什么程度?小到座位安排可以无视近视眼问题的程度。换言之,根据学生年龄和身高或者姓名发音决定座次的办法,不会因为学生近视眼问题发生实际贯彻上的困难。这是近代上海学生和学校的幸运处。

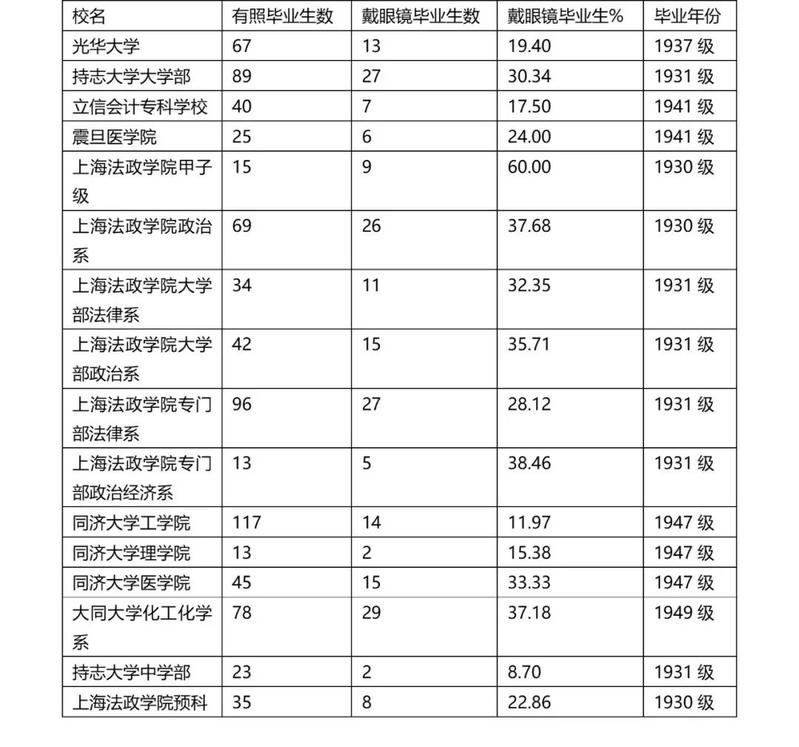

张仲礼先生回忆中说:那个时候学生当中近视眼不是很多,似乎没有发生过因为看不清老师板书要求调换座位的情况。他自己在高中才开始视力下降,因为那时开始他读书比较多一些,不过他的近视度数一直维持在400度,到美国留学读书也没有加深。[17]在圣芳济学院校友张宏远先生的印象中,也没有发生过有哪个同学因看不清老师的板书而要求调换座位的事情。[18]曾就读过聂中丞华童公学的倪钜卿老人,回忆该校时也说,学校里近视眼的同学不多。[19]从一些学校自编刊物的学生照片上,可以看出,戴眼镜的学生确实非常之少。试以大中学校毕业生为例,见下表。

表1、近代上海部分大中学校毕业生近视概况[20]

在上表中,近视率最高者一例60%,发生在大学部;最低者一例8.70%,发生在中学部,大部分在20-30%之间。从大学校看,同济大学理、工两学院近视率最低,分别为15.38%、11.97%。

考虑到当时尚未有隐形眼镜发明和使用的历史背景,不戴眼镜者一般应被视为视力比较正常。在今天学生近视眼高发的背景下回首观望,近代上海毕业生中的近视眼发生率是相当低的。历经数年寒暑苦读、身处毕业阶段的学子们尚且近视眼不多,学业负担比较轻松一些的中小学生尤其是大量肄业生中,近视眼当然就更如凤毛麟角了。这样就给上述学生座位安排提供了比较切实可行的前提。

也许还有一个因素值得关注。近代上海一些经济条件比较充裕的学校,有的已经实行上课时一人一座的单套桌椅制。例如张仲礼先生当年曾就读过的南洋模范高小,他记得那时“教室比较宽敞,”“一人一个桌子,当中都有走道。房间比较大。”[21]从其他一些学校照片上,也可以看到这样的座位状况。单独的成套座位,使得学生们在课堂听讲时间内保持着相对独立的身体距离,而几乎所有的学校都不允许学生在上课时间彼此交头接耳,下课时间则一般规定全体学生必须离开教室到室外游戏玩耍[22]。这样,成绩优劣不同的学生即使安排在相邻的独立座位,彼此交流的机会也不会很多。

不过这些都只是我们作为后人的揣测。在有关当时各校课室生活纪律的相关资料中,只能普遍见及“不准随意更换座位”之类的规定,尚未发现有解释座位安排的理由。没准,在当时学校管理者看来,关于座位安排之类的事情,越简便越好,既然没有近视眼高发因素的困扰,既然可以根据比较自然的因素如学生年龄和身高,或者比较固定的人文因素如姓名发音来决定座次,——为什么还要节外生枝、自寻烦恼呢?由此节省下来的精力不是可以倾注到更值得关注的教育教学管理中去吗?

清心女校的单人课桌椅和打字教室

而且,在当时多数学校奉行精英化、高淘汰率的教育管理模式下,学业成绩长期不理想的学子,自有留级或开除等处罚途径,不可能长期逗留在原有班级教室中,给其他同学和授课教师带来困扰,自然也就不需要借助精心搭配座位等方式去改变这些学生的学业状况。更重要的是,当时的学校管理者,还没有发明以班级成绩排名和学生升学率来决定教师薪酬、职务变迁等管理方法,自然也就减缓了教师这方面的工作与生存压力。心态比较平缓、心气比较平和的教师,应该能够比较坦然面对学生成绩、座位安排等问题,即使遭遇成绩确实暂时不太理想的学生,也不会那么急火攻心,处置失措。

事实上,在国贫民弱的特殊年代,近代上海的华人教师在不得不为稻粱谋的同时,大多秉持教育救国、为国育才的理念。而教会学校占绝对多数的教内教师,其衣食住行等物质需求皆由教会供给,在他们心目中,实在是将教学视为一种宗教事工,具有宗教信仰指引下的独特热诚。[23]这样的教师队伍,即使校方定有留级或开除等处罚规则,他们也不会听凭学生在学业上“自生自灭”。在座位安排上,他们尽量淡化分数痕迹,但他们给予学业暂时有些困难的学生的关爱,是极其细致入微的,比对待一般同学更讲究方式方法。

例如圣芳济学院院长Pastor[24],他对这些学生的办法之一是要求其回家转告父母,请其父母来校谈话。但这种谈话并非简单的“告状”,而是和家长沟通信息,希望家长和学校共同努力,帮助学生进步。该校学生张宏远和周少麟(京剧大师周信芳的公子)曾经因为年少贪玩,有时考得不好,被要求让家长来校。有一次正好是张的阿姨和周少麟的母亲裘丽琳一起到校,她们一个一个被轮流请进院长室谈话。张同学和周同学也等在院长室门口,他们实在很想听听院长究竟对家长说了些什么,可惜门关着,听不见。回家后张问阿姨,阿姨说,院长让你好好读书,不要再贪玩了。到学校问周少麟,他说他母亲也是这样说的。[25]从中不难看出Pastor院长的管理水平和管理艺术:他极为细致地照顾到了家长和孩子两方面的心理,也谨慎地维护了孩子的隐私和自尊,在适当批评孩子缺点的同时,又提出了对孩子的希望和要求,目的是传达校长对他们还有信心的正面信息,也希望他们自己不要放弃努力。

也有的学校采取校方直接帮助、鼓励成绩暂时不佳者的办法。南洋中学30届校友费鹤年回忆,面对刚入学时成绩单上红多绿少的记录,当年的他自己也很焦急,“急得眼泪都快流下来了”。王培孙校长和顾天放老师,对于像他这样既清寒而又暂时学业不佳的学子,并没有丝毫的放弃和歧视,而是耐心地给予帮助和指导。一方面,他们帮助他分析原因——一是原有基础比较差,二是未能掌握合适的学习方法,另一方面鼓励他“树立信心,多向老师和同学请教,消灭不及格的课程。”[26]顾天放老师还主动为他介绍优秀的高年级校友指导其学习。经过努力,他的考试成绩不断提高,不但顺利地从初二升入初三,完成高三学业后,还通过了竞争激烈的上海交大入学考试。[27]

上述两个实例中,对几位学业暂时遇到困难的学子,校长和教师都并没有将其贴上“差生”标签,调换到学业成绩比较好的学生座位旁边,委诸所谓“借好学生之力帮助差生”的模式;也没有在家长面前一味斥责,更没有在学生面前公开批评。这种发自内心的对学生及其家长人格的尊重,对学生隐私的审慎爱护,是真正符合教育真谛和教育者身份的行为,真令人在忍不住击节赞赏的同时,也要对有幸承受这份教育大师恩泽的学子们,表示由衷的欣羡!

除了年龄、身高和姓名拼音次序等主流型座位分配法之外,近代上海也有的学校按照学习成绩位列居前的部分名次排座,但不涉及大部分成绩一般或小部分较差的同学。这种方法的特点是变动性大,对学生有直观刺激和激励。而且它具有奖优不罚劣的特点,在激励优秀者的同时,并没有给成绩落后者造成难堪,是一种相当高明的座位管理法。[28]

按照不同性别安排座位也是近代上海学校课室生活中曾经的一道风景。上海女学开禁较早,早在1898年,经正女学就开创了中国女子学校之首例。其后,沪地办理女校更多,著名者有华人自办的务本女校、爱国女校、民立女校等,有教会办理的圣玛丽娅女校、裨文女中、清心女中等。随着单独设立的女校之发展,男女同学也开始历经同校不同级、同级不同班、同班不同座、同班同座的各个阶段,不断发展、成熟、完善。尽管由于资料的过于分散和语焉不详,目前很难给出这些不同发展阶段的确切时间进度,但这一历史大趋势大脉络是可以肯定的。所谓按照不同性别安排座位,即是发生在同班不同座的历史时期。

这种座位安排法,实行起来颇有趣味。教室最前面的几排座位设有女生“专座”。上课时,男女生分别进教室:一般都是男生先进教室,待他们落座后,女生们方“姗姗来迟”,鱼贯而入。她们往往是迅速向男生扫描一眼,然后就垂下眼帘,各自就坐,再也不回头。[29]

按照文化老人施蛰存的回忆,当年在上海大学,曾有丁玲等女同学与其同班学习。但是同学整整一个学期,他却只能见到这些女同学们的背影,从未有幸一睹她们的正面容颜。所谓“六月青云同侍讲,当时背影不曾忘”[30],就是讲的当时男女生同室上课却很少交流的情形。

沪上率先实现男女同校的沪江大学,对这种性别分离的座位安排法形容为“半文明”:“沪江的上课显着半文明的色彩。因为男生和女生划着很大的一条鸿沟。这使我记起‘男女授受不亲’的一句话来,男生们每日看着这同样的头发,会感到黑色的单调,然而这单调,也能把教室温馨起来。”[31]

这真是颇为有趣的一个历史场景:男女生们虽然在同一个教室、同一个屋檐下上课,却不但座位截然分开,连进教室的时间次序都先后有别,这里反映出校方在顺应时代潮流、实行男女同校的同时,还坚持固守着传统的“严男女之大防”的管理目标。从今日男女自由社交的观点看,这些做法似乎不无可笑,但如置于具体的历史背景下观察,不应否认其中内含着一定的历史合理性,和主事者的良苦用心:在女禁刚开不久、男女尚未养成公开社交习惯的历史时期,每天共居于同一个教室空间同时上课的青年男女,是否能够集中心力用于学业?一旦有关涉感情之事发生,是否有足够的自持力理智处理?面对男女同学这个前所未有的学业环境,负责任的办学者难免要慎重思考、再思考。于是乎我们才会一再读到这样的历史记载:深受西方文明熏陶的美国传教士、圣约翰大学校长卜舫济先生在相当长的时期内,对男女同学持反对态度,当有人问及在约大实行男女同学的可能性和时间进度时,他甚至回答:在他长校期间此事不太可能。尽管面带微笑,态度之明确,不容置疑。[32]同样有着深厚海外教育背景的虔诚基督徒李登辉先生在复旦校长任内,也曾对男女同学表示反对,据说,1926年时,曾有人向其提及:可否试招女生?他毫不犹豫地决绝回答:“复旦要想男女同校,须等我死了以后。”[33]这两位国籍上一西一中的沪上著名高校校长,其西学背景和西学造诣人尽皆知,并非知识陈腐、头脑冬烘的顽固守旧者,他们在相当长的一段时间内,均对男女同学颇有微词,这似乎不是简单地一句“迂腐”就可解释。当今两性社交习以为常的西方世界,在绝大多数学校实行男女同校的同时,依然保留着一些单独设立的男校或女校,除尊重办学历史传统和尊重多样化办学模式选择之外,人们是否可以从中解读出办学者慎重对待男女同学、正确引导男女学生交往关系的严肃意蕴和温情关怀呢。

注释:

[1]参见施扣柱《清末上海教育改革之研究》,《上海研究论丛》第七辑,上海社会科学院出版社,1991年10月版。

[2]徐尚炯《聂中丞华童公学》,见《解放前上海的学校》,1988年版,第341、346-347页。

[3]《上海市教育局业务报告》(民19年1-6月),民20年6月版。第54-55页。

[4]黄雪娥、张纯瓦《陈鹤琴与工部局西区小学》,见《解放前上海的学校》,1988年版,第354页。

[5]《上海中等学校各校协进会概况》, 1933年版,页码不连,该校部分,第1-2页。

[6]《大学部中学部学生生活》,见《南洋大学学生生活》,该校编,1923年版,第1-3页。

[7]《大学部中学部学生生活》,见《南洋大学学生生活》,该校编,1923年版,第3-6页。

[8]福开森《南洋公学早期历史》,1931年5月,见交通大学校史撰写组编《交通大学校史资料选编》,第一卷,西安交通大学出版社,1986年版,第11-12页。

[9]同济大学的德籍教师曾感叹:“上课时,令中国人发言甚为不易,盖彼惧因错误之答语而为同学间之不知者,至有失颜面。”见中学部生物学教员尉慈《同济大学中学部之生物学课程》,见《国立同济大学25周纪念刊》,民21年,第197-203页。

[10]当然也可能寄寓了约大学子对校河两岸来往不便的某种批评。以后当校方架起桥梁连接两岸校园之后,这样的尴尬应该得到很大消解吧。

[11]黎东方《有意思的四个年头》,见黄昌勇、陈华新编《老交大的故事》,江苏文艺出版社,1998年版,第320页。

[12]《世纪之忆》,苏州第四中学(原桃坞中学)2002年编印。

[13]周有光口述,李怀宇撰写《周有光百岁口述》,广西师范大学出版社,2008年版,第22-28页。

[14]黄雪娥、张纯瓦《陈鹤琴与工部局西区小学》,见《解放前上海的学校》,上海人民出版社,1988年版,第355-356页。

[15]张仲礼口述,施扣柱访问整理:《我的求学和教研生涯》,见《史林》2004年口述史专刊。南洋模范高小前身为南洋公学附小;工部局育才公学为公共租界工部局办理的华人学校之一。

[16]张宏远口述,施扣柱访问整理。

[17]张仲礼口述,施扣柱访问整理:《我的求学和教研生涯》,见《史林》2004年口述史增刊。

[18]张宏远口述,施扣柱访问整理。

[19]倪钜卿口述、施扣柱访问整理《倪钜卿老人的求学经历》,见《史林》2004年口述史增刊。

[20]据下列资料中毕业生照片统计:《持志大学1931年年刊》,《立信会计专科学校首届毕业生纪念刊》,《震旦医学院第22届毕业纪念刊》,《上海法政学院19年级毕业纪念册》,《上海法政学院20年级纪念刊》,《国立同济大学毕业同学录》(1947年),《光华大学毕业纪念刊》(1937年),《大同大学》(1949年)。

[21]张仲礼口述,施扣柱访问整理:《我的求学和教研生涯》,见《史林》2004年口述史增刊。

[22]详见本书第二编关于体育活动部分。

[23]参见圣芳济学院苏颂清、周献会相公口述,笔者访问未刊稿。

[24]Pastor,该校中国部主任,也称院长,法国传教士。参见《静安区地方志》人物部分。

[25]张宏远口述。

[26]30届校友费鹤年《母校生活的回忆》,载《上海市南洋中学建校100周年》,第78页。

[27]同上。

[28]参见施蛰存的回忆。

[29]李伟平《施蛰存:九七高龄文坛泰斗》,《文汇报》电子版,2002.4.15。

[30]同上,施蛰存给丁玲的诗。

[31]子玄《沪江生活特写》,见《沪江大学民25年年刊》,第23-25页。

[32]《约翰年刊》。

[33]齐云《母校首招女生的故事及其他》,见彭裕文、许有成主编《台湾复旦校友忆母校》,复旦大学出版社,2003年,第478页。