《嵌入村庄的学校:仁村教育的历史人类学探究》

司洪昌著

教育科学出版社,2009

摘要

此书以华北地区一个村庄的教育变迁为研究对象,以时间为外显的线索,运用口述史和田野调查的研究方法,借助大量史料,描绘了一个多世纪以来该村学校和教育的发展轨迹,呈现出一个真实的村落教育的历史演进历程,为百年来乡村教育的历史变迁提供了一个微观的个案图景。

以下文字摘自该书第3章第2节中“三、传统文化人的延续”部分(文字略有删节)。

在仁村,第二代旧学先生基本上都是后人的转述,研究者生不逢时,未能与其谋面。同时,那也是一个古典的时代,社会的风气和文化的气象与现代之间出现了断裂,现在再追忆往事难以补充细节的落差。但是,仁村在清末民初出生的一代人,他们处于新旧交替的时代,他们既受过传统的私塾教育,在传统、古典的环境中受过浸染,又历经了新式政权、教育、群众运动的洗礼,这一代文化人的气质,完全不同于古典时代的文人,又不同于建国后的新式学校培养出来的“识字者”。这一代人的受教育的年代,大都在20-30年代,甚至延续到40年代。这一时期,恰是历史上新旧学校交替的时期,两种教育的影响在他们身上都体现了出来。

这是经历了新式学校和私塾的第一次对接的一代文化人。这一代文化人的教育和社会经历,仍然在他们的人格层面打上了传统的烙印,也可以显示出传统教育机构对人的影响。通过对其生活史的分析,可以发现处在村落社会中他们,在古典教育和现代学校之间的矛盾和踯躇。

在仁村,这一代文化人陈者、韩冡阳和侯冀民为代表。陈者已于90年代的中期逝世,无从访问,剩下的两位老人仍健在。我在仁村作调查时,曾经当面向他们请教,且在过去耳闻目濡他们的为人和事迹,算得上非常了解了。

这三个人,在1964年的户籍簿上,除了韩冡阳被登记为高小之外,其他两人是初中文化程度。在三人中,陈者年龄最长,三人的生活史分述如下:

陈者是文化名人的后代,其祖父陈老井曾是晚清秀才,这是仁村有记录以来的第一个功名。后来,其伯父陈凯,即秀才的大儿子,在民国时期曾上过新式学校,现在推测可能是学习了法政,成为大名一带有名的律师,后来在王村集附近遭大名土匪袭击,死于非命。陈者小时候,家庭有几十亩耕地,可以供其上私塾,所以可能读过10年左右的私塾,以至于后来的户籍簿上记载其文化程度为初中[1]。后来,在解放初期曾经教过一年速成班,任过短期的村会计,此后由于家庭社会成分等原因,在新式社会中已不占什么社会的优势,一直处于社会的边缘地带。几十年的生活中,毫无波澜,基本处于销声匿迹的生存状态。

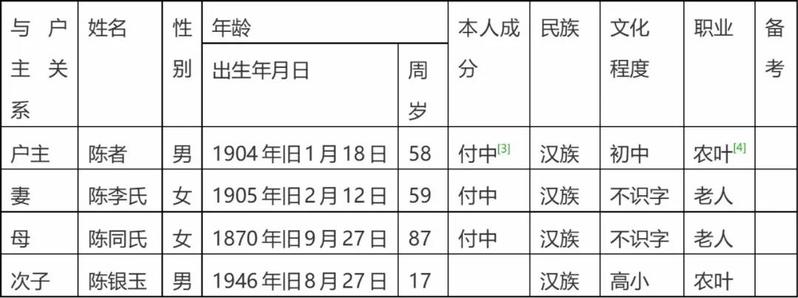

陈者个人和家庭信息在1964年的户籍簿有所记录,如下所示[2]:

表13 陈者个人及家庭情况表

第二次全国人口普查登记表(居民户) J公社仁村大队第一生产队 40号

在解放初期的1947-48年,陈者曾在北寺教过速成班。2005年5月份,通过对一名张姓老人的访谈,可以证实当时陈者曾在北寺村教学,又可以看出当时学校的大致情况:

问:你们村的学校就是陈者成立起来的?

张:可不。俺村的学校就是陈者成立起来的,在关爷庙成起来的。

问:关爷庙在哪儿?

张:掀了(拆了)。

问:现在不是还有个关爷庙吗?

张:那是后来新修的。

问:就在那个坑上沿(坑旁边)吗?

张:啊(是啊),那时候关爷庙的庙台就恁么高!那个庙就是人家张秀兰的地方。那时候的学校就在庙那个堂屋里。

问:神像呢?

张:神像都拉了。那是42年啥时候的,拉走了。那时候,把老关爷埋在张××房子后边了。其他的都是泥像,就老关爷是木头,柳木的,埋了。那时候我才8岁……。

(北寺张姓老人,2005年5月)

后来,我又请教其他老人,他们认为当时存在于北寺关爷庙上的教学点,不能算作正式的学校,而是速成班。不管如何,学校或速成班都是当时共产党社会教化的一种手段。这样看来,起源于晚清时期的“废庙兴学”运动,经过半个世纪的婉转,终于传到了仁村所在的地域。此时,已经换了天地,共产党到来了,将原来象征着民间信仰的关爷庙给扒掉了,并且埋掉了关爷的神像。除此之外,又在关爷的神庙内,这一过去的神圣空间里,成立了现代的学堂,传授完全不同于传统的知识和人生道理。虽然,成立学堂仅仅只有一年多的时间,但这已完全逆转的社会行动具有巨大的震撼力,显示了新的社会价值与传统的决裂。

传统上居于村落社会神圣空间地位的庙堂,在新的社会形势之下,却被一种外来的事物——学堂给占据了,并且硬生生地将作为神圣之物的神像给埋葬了,永世不得翻身,这显示出新的社会与传统彻底决裂的信心和决绝态度。作为外来教化形式的学校,代替了民间的信仰、神灵来行使一些传统上的教化权威,并且带领村民从神异的精神空间、信仰领域走出来,在村民和儿童面前试图展开一个科学、世俗、理性的世界,作为一个外来文化机构的学校,在当时起到了一定的社会文化传承的作用。但微妙的是,传统的私塾毕业生勉为其难地充当了新式教育的吹鼓手,助推这一教育形式的开展,其内心经历的冲突不得而知了。

教了一年速成班之后,陈者转任仁村的会计,这一点可以从侯冀民处得以证实。其曾与侯冀民一起,做过仁村的会计,时间只有一两年。此后,因社会成分的问题,使其在新生的社会并不占据社会优势,于是便小心谨慎地混迹于仁村社区。直到90年代初期,作为主修陈氏家谱主要负责人之一,倡导和主持了陈氏的修家谱活动,使其个人生命史达到了一个新的高度。

之后,年近90岁的陈者老先生,由于年事已高而溘然长逝了。

侯冀民名吉,字冀民,生于1918年的旧历11月25日。现在虽已85岁,但依然腿脚灵便,齿牙完坚,耳目聪明,经常骑自行车外出相面、看阴阳宅、写毛笔字等。其人穿着整洁体面,不似一般村民的衣衫无忌的装扮,这显示出其相当精心地注重自己的穿着,显示出文化人对体面的一种看重。他经常在县城附近活动和交际,曾是县里书画协会的会员,在我访问时,他曾自豪地给我显示书画会员证件,得意之情溢于言表。

前文已提到,冀民的叔伯祖父童生侯剑曾在家设馆教书,一辈子以文人自居,但郁郁不得志。从这一点看来,侯冀民是文化人的后裔,有深厚的家学渊源。后来,我访问他的时候,又获得了一些信息,其家学渊源不止有一个童生的祖父,而有更深的来头:

俺姥爷[5]考上了举人。……后来,举人就不行了,文秀才不行了,俺另外一个姥爷就考了武秀才。俺姥爷家是一个举人、五个秀才。俺姥爷家是文秀才和武秀才。(侯冀民,2005年5月)

可见其家学渊源的深度。平心而论,一个平民子弟在人生的经历中,具有不舍的求学欲望,在仁村所在地域实在是一种奢侈,但冀民的生活经历告诉我们,他就是这样一个自始至终抱定求学不放的宗旨的人,这实在有一种家学的渊源。我在给他做口述的时候,他一边之乎者也,一边给我讲授其求学的经历:

身有其德,苟无其位……我上过私学,在俺姥娘(外婆)家上过。我念过古文,上下论语、大学、中庸。……念完四书后,又念过师范。念过古文观止。(侯冀民,2005年3月)

侯冀民对学问的热忱,在仁村一带远近闻名。他四处求学,并曾在大名上过短期的师范,用他自己的话是“没几天”。在1945年之前,他主要的精力投放在古典的学问上,试图能科举成名:

当时我还小,老是想念四书,还想考秀才的。谁知后来共产党不兴了。(侯冀民,2005年3月)

在民国初年,仁村的封闭和闭塞由此可见一斑了。科举已废除了二十多年了,在乡村的儿童依然想通过旧式私塾来获取功名和荣誉,这不仅给一个人的人生染上了悲剧色彩,也是环境和时代造成的。

正因为学堂的稀少和村落的闭塞,在30年代,一名高小生和中学生,往往引起村民的轰动和深刻记忆。兹举一例。临近仁村的北寺(当时和仁村是一个村庄),曾在1935年左右,出过一名大名中学的毕业生。这在当时引起了很大的轰动,成为一个“事件”(incident)。事隔70余年之后,老人仍然记得:

同庆:西头李沛是三高生?

侯冀民:李沛是三高生。上过高小,

同:张温不是三高生,没有上完。

我:三高生是咋回事?

侯:三高生就是(大名县第三)高小,那时候兴高小,高小厉害着呢。那时候,w县……属于大名县,在w县成立了三高学校。

同:高小厉害着呢

侯:李沛在大名上的是中学,也是超过了三高

……人家李沛上的是大名中学,人家从三高毕业后,考到大名中学。后来日本人过来了,不中了,就没有毕业,没有正式文凭。……(同庆、侯冀民,2005年3月)

这可以佐证仁村一带文化普遍低落的现实。一个中学没有毕业的人,在当时已相当了得,其声名不亚于现在的研究生。侯冀民对此事件的清晰记忆,显示其作为文化人的取向。对于自己上学的时间和经过,他这样描述:

问:私塾念过几年?

侯:10来年。那时候,我上学的时候,不像现在,哪儿有学(校)就在那那儿上,先在西头(北寺)何柱家上过,在侯剑家上过。

同庆(插话):都上到25了。

侯:这边不中了,就到那儿上,到处上。不像现在,有年级。只要有学就上,不是排着班(按顺序)上的。我还在人家天主教学校上过,上过2-3年。

这可见冀民上学的用心,读过十多年的私塾,只要有学校便进去学习。这也显示,在仁村20-40年代时,仁村一带主要是私塾的天下。虽然民国的县志上记载,在北寺村有一所新式学校,但我访问村民时并没有得到证实,无人记得当时还存在一所新式学校。后来,冀民提到北寺、仁村共同摊钱请教书先生的事件:

老倌(教书先生)教学的,日本人还没有来过的。老倌是大李凝[6]的。是村里人请的,摊钱。共产党还没有来的。(侯冀民,2005年3月)

但对于这些事件,村民的记忆模糊,没有任何人记得清楚。因此,大名县志上记载的学校,有可能是这所村民共同摊钱举办的私塾,并非什么新式的学堂……

一些村民倒是记得,在30-40年代,在北寺建有教堂,村民习惯称为“洋堂子”,并且教会曾经开办过一所学校。侯冀民所说的教会学校,就是此时教会举办的[7]。……。当我询问侯冀民时,他的回答显得有些凌乱:

日本人来了,学校散了。没有学校了。不管在不在(信不信)天主教都让上,不在教(信教)的交学费,在教不用交学费。后来,教会学校上罢(完)之后,到老保昌家上学,任董志教学了。任董志教学时已开始领钱了,共产党的钱……(侯冀民,2005年3月)

可见,教会学校需要交纳一定的学费,但对于信教的村民子弟是免费的。此后,在老保昌家成立私塾时,共产党的力量已经渗透进来了。这应该在1940年左右,甚至更晚的时间了。

对于侯冀民个人来讲,这些学校对其人生具有显著的影响,他所处的时代和地域决定着他的选择,但其本人在当时浑然不觉,还以为是一种明智的决策呢。他说:

……我上学的时候已经14-15了,上了一年多……上俺姥娘家上学了,想念四书,马上念四书吧,到柏村姥姥家上私塾了……

咱们村文化低落。当时我还小,老是想念四书,还想考秀才的。谁知后来共产党不兴了。(侯冀民,2005年3月)

因此,可以判断,教会学校传授的不是四书五经,而是新的学科知识体系,所以此时,冀民还想继续学习四书五经等传统的古典内容,幻想着有朝一日能够参加科举,金榜题名。对于这一点,所处的环境和境遇,使得他对历史的形势完全无法把握,不得不说是一个时代的错误,对个人来说是一个历史的玩笑,但这个玩笑充盈着灰色的荒诞。到了87岁的高龄时,侯冀民不禁慨叹,村庄的文化低落,哀叹社会变革将一切人生的计划都化为泡影。

这一没有实现的人生计划,是经过了一番挣扎的。解放之初,已经娶妻生子的他,还和那些年纪轻轻的少年儿童,一起就读于仁村新办的初小.一老人回忆道:

那时候他都结婚了,都恐怕快25、26了,还在上学。(同庆,2005年3月)

这一景象确实有点滑稽,一个成年的男人,与一帮懵懂的儿童一起读书习字,给村民以一种异样的感觉,并受到人们的嘲讽。即便如此,一切为时已晚了。环境和时代已经没有为他留下多少人生的天地。于是,在后面的岁月中,他将个人的人生计划托付于儿女,让他们代替自己在新的社会实现读书求学的人生理想。他曾经对我说:

我这里,男女都上学,不让上学,给我点粮食,我不要。能吃饱饭就行。(侯冀民,2005年3月)

这可见他对于儿女培养的期望之高。在20世纪50-60年代的时候,仁村处于普遍的赤贫状态,许多人家的子弟因为贫困、眼界的狭隘而失学,但侯冀民依然在困难中支撑着儿女读书,殊为不易。他的个人家庭和儿女状况,可以从1964年的户籍簿上查知,见表14:

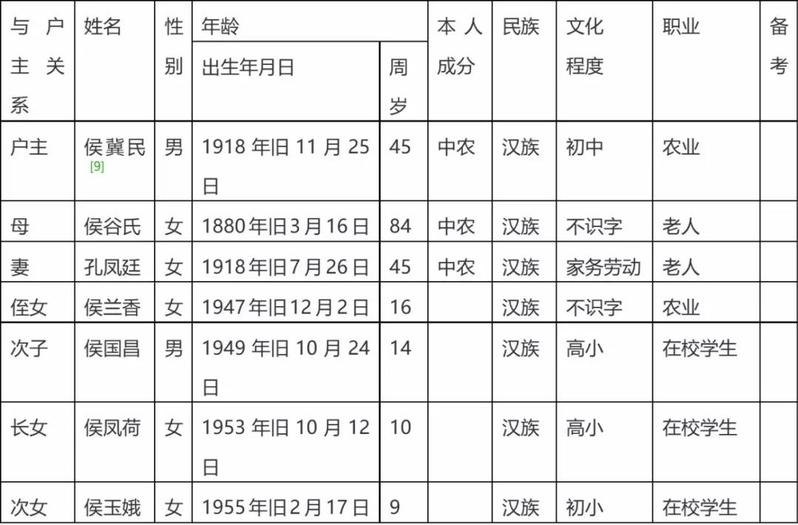

表14侯冀民个人及家庭情况表[8]

第二次全国人口普查登记表(居民户) J公社仁村大队第四生产队 8号

从户籍簿可看出,当时冀民的三个孩子都在校读书,这就是他所谓男女都让上学。长子柯修,生于1945年,具体日期无从获得。从别人的口述得知,他于1955年上初小,1957年升入当时的北寺高小,1959年考入w县中学,1962年初中毕业后,由于成绩一般,没有升入高中。侯冀民便又让其回到北寺完小复习,准备继续应考,后来升入高中,在高中即将毕业之际,文化大革命开始了,于是柯修1966或1967年被迫回村务农,之后又由于升学无望便结婚生子了。

因为在解放之初的几年,冀民做过村里的会计,便留有仁村的账本。侯冀民一向具有好胜的人生心态,而且刻意以文人自居,显得与众不同,并不被周围的村民所喜欢,所以在“文革”期间,遭到了一些人的暗算,被批斗抄家,甚至家庭成分都被改了。对于这段历史,老先生的描述显得有点滑稽,像一种灰色幽默:

后来,家里有账本,因为后来存着账本,把我家都抄了。俺老婆还扫了几天街。我念过孙子兵法,孙子兵法,走为上策。我和宣传队辩论,他没有辩过我。

文化大革命时候,给我改了成分,改成了富农,孩子都不让上学了,侯文远成了下中农。原来我和你们(家)一样,都是中农。(侯冀民,2005年3月)

念过古书的冀民,在人生落难岁月,仍然记得古书的训育,按照古人教授的人生道理来指导重大的个人活动,想来让人忍俊不禁。不过,在仁村这样一个小型社区,文革期间的所谓批斗,都难免带上人情色彩,大概在批斗之后,还是给他留下了一条生路。风潮一过,于是侯冀民又灰头土脸地返回了村庄,夹着尾巴继续生活。这些反对派,很多是侯姓的乡亲,在赢得了斗争之后,不至于给予其致命的打击。因此,这段时间也不长,很快即恢复了正常的生活轨迹,成份后来也恢复了。

在“文革”期间,其长子柯修在升学无望之后,在家娶妻生子。1977年恢复高考,人生出现了转机,他便重操旧业,准备复习迎考,于1978年考上师专。这是仁村新式学堂兴办以来的第一个新式教育的大学生,具有开创性的意义。在经历了几十年的历史积淀之后,仁村破天荒地出现了第一个新式教育的大学生,突破了历史的限制,填补了历史的空白。柯修作为村落大学生产生的个案,具有一种代表性,是新式教育在村落中历史发展的结局,是新教育在乡村的一种历史遭遇。作为新式学堂在来到中国基层社会80年之后,仁村终于进过学校体制的筛选而有了一条“漏网之鱼”。作为一个成功的突破者,他也鼓舞了处于逆境的仁村儿童和村民求学的热情。

柯修考上了,虽只是一所地方的师专,算不上什么名牌的学府,但实实在在地跳出了农门,脱离了仁村的田地,实现了传统上所谓的耕读传家的最低目标。这一切浸染着冀民的心血,也是其在背后支持和操作的结果。后来,村民提起柯修上学时,都说他脑子不灵,是靠死学考上的。我在仁村做口述调查时,有三人主动提起这件事:

……孟一(刚)(上学,他那个脑瓜不是很精通的,后来上上就好了,他那个脑瓜连侯志也不得(不如),侯志那个脑瓜挺好使的。(同长宝,2005年5月)

……咱们村侯柯修在我上年级……我上初一,人家上初三。后来他没有考上高中,又到北寺庄复习了,就晚了。(同韵町,2005年5月)

柯修上初中阶段成绩不好,死学、复读;高中又读过好几次。(侯徳升,2005年8月)

看来,柯修的成绩一般是有目共睹的,这完成了对柯修脑子笨的公共认定,这似乎是一个污名(stigma)。但这件事的再三提起,似乎有点蹊跷,为何如此污损仁村第一个大学生呢?追思其中的原因,一则表明,作为仁村第一个大学生,柯修大概在学校时,成绩确实不是太好,甚至是很一般,因此,他考上大学走出农门,那些成绩比他好的村民自然不服气、气不过,他们会慨叹这样的成绩竟然也上了大学,多少有些出人意外。另一则也说明,家庭的影响是柯修成才的主要原因,同样的成绩条件下,甚至许多成绩好的儿童,纷纷放弃了,但柯修却一直坚持下来,一直在读书。侯冀民的影响、甚至是家学的渊源就显示出它的历史延续性。……对于柯修之所以能够跳出农门,老支书侯徳升观察十分到位,一语中的:由于家庭的影响,由于侯吉(侯冀民)的督促,文革后第一届上了邯郸师专。这是一个十分恰当的总结。

除了柯修,冀民的长女凤荷,在文革期间,作为工农兵学员,被推荐上了河北农大的分校。这也主要是来自家庭的影响,徳升在回忆时说:

凤荷初中没有毕业,……村里开信,上了农校,中专。是文化大革命后期。(侯徳升,2005年8月)

不管如何,在70年代的侯,仁村的两个大学生都出自同一家庭,一男一女都上了大学(高校),这是在仁村地域引起轰动的事件,也是候冀民最为光彩的岁月。通过时间的流转,此时再来审视侯剑郁郁不得志、审视冀民外祖父家族一名举人、五名秀才的历史渊源,审视侯冀民到处求学的经历,这一切似乎是冥冥中宿命式的结局,这一切似乎有了合理的解释。

柯修、凤荷毕业后,都返回了w县城工作,一个距离仁村最近的“城市”。现代教育体制给予了村民儿童机会,又给予了社会的限制。在村落、学校和社会之间,存在一种紧张联系。村落的儿童在现代的学校体制中,总是行而不远,即是一种个人的命运结局,也是大时代和学校给予儿童的一种外在的社会命运。

仁村第一代的大学生,依然距离农门很近,距离乡土只有一步之遥。柯修在县一中教书,后转到进修学校,交际甚广,灵活处世,是80-90年代仁村的能人,但终于在进修学校退休,并无更宽广的仕途可晋。退休之后,在一家私立学校教书,养家糊口,看来会终老是乡。凤荷在县土管局工作,据说是工会主席,一个不大不小的差事。2005年的3月份,我和凤荷聊过天,其人看上去精明能干,但苦于小县城的天地狭小,无甚作为,现已届退休的年龄了。

柯修育有一子三女,妻子是农业户口,后来好不容易将全家转为定量,但孩子们的学习都很一般。孙子向国本来是家族的希望,但学习之差在仁村是出了名的。这一点被村民不断地提起,似乎和父亲柯修一样,被污名化了。后来于90年代初,据说通过关节升入一所中等师范学校,毕业后在政府工作,后来听说获得了电大的文凭,转而下海做起了批发皮鞋的生意。而柯修的三个女儿则全军覆没,没有升入大学,在县城周边泯然众人地生活。家族的斯文似乎无以为继了。

凤荷育一子,别有生气和气质,在2000年左右升入专科学校,2005年曾投考重庆大学的研究生,但最终失望而归;但依然不言放弃,这一点极像外祖父冀民。

后来,在和侯冀民聊天时,我礼貌地恭维:

我:你们家里的人都出去了(指考上了大学)?

侯:出去了,都没有搞好。能搞好不能搞好,一在个人,一在大人培养。俺世廷和我脾气不一样,散漫一点,给我这个劲不一样。俺向军(孙子)有个电大文凭,实际上没有上过大学。(2005年5月)

在87岁高龄时,他对家族的认识是清醒的,这来源于现实的挫折,也是对孙子不争气、斯文不再的凄然与难以掩饰的失望!于是,他将所有的关注点投向了外孙,曾多次向我请教和问讯,我在老家时,也面见过其外孙。看来,冀民已将家族的希望转向了外孙,希望能够延续他人生的理想。在童生侯剑逝去近百年之后,其家族依然顽强地延续着读书斯文的传承,实在令人惊异。

在我访问时,冡阳老人已须发皆白,颇有点鹤发童颜的味道。在仁村社区内,老先生的口碑甚好,一向被村民以文人和儒者风范相赞许。村民认为,冡阳脑子清楚,人品素正,与世无争,几乎与村庄内所有人都无过节。冡阳在2006年时已经89岁,超然地打发着剩余的人生岁月。

在民国时期,冡阳的父亲曾十分富有,家里有120亩田地,在仁村属于富裕的人家。民国时期,仁村是一个阶级分化并不严重的社区:

咱们村中农多,因为大地户少,也没有很穷的。没地的也很少。(侯冀民,2005年5月)

正因为大地户少,所以一个拥有50-60亩土地的家庭已属于地主成份了,这在阶级成分划分时,必然会遇到麻烦。韩的家庭富有,田地很多,他这样复述:

小时候,家里有田地1顷20亩,俺父亲吸大烟,把地都卖光了,在土改时只剩下20亩地,没有被批斗。在土改的时候,陈作舟的两个儿子被活埋,侯炳的三儿子被活埋。(冡阳,2005年3月)

时光荏苒,一向被村民认为是浪荡公子的父亲,几乎挥霍尽了祖辈积累下的家产,无意中竟挽救了儿子的命运。1947年,在土改中,冡阳因祸得福免遭劫难。正因为没有了多少田地,所以个人成分被划为富裕中农,在此后几十年免除了许多不必要的麻烦。其本人对此也感庆幸。村民更将此传为佳话,认为他撞上了大运。

冡阳成分(划得)不高,他家成分不高。(侯冀民,2005年3月)

他爹吸大烟。解放前,兴回地的时候,冡阳还回过地。(同庆,2005年3月)

人生有许多意想不到,但这次的偶然命运却帮助他渡过了人生的劫难,实在是运气的因素发挥了作用。

冡阳从小便上学读书。根据其口述,他曾经在侯剑家读过私塾,还在北寺上过私塾,一共5年左右的时间。一般中农家的子弟,读书不过一二年,用老人的话叫“认得自己名,不睁眼瞎”。像韩冡阳读书5年算比较少的,冀民更属稀有。他这样回忆读书时光:

小时候,在本村侯剑家学习,……在侯剑家学习了两年,在北寺学习了两三年。后来,(我)被土匪劫走了,家里用钱赎回来。打那儿之后,就不再上学了。在侯剑家主要读论语。(冡阳,2005年3月)

侯剑设立的私塾,看来是有些气魄的,不像一般散馆那样教授百家姓、三字经之类的通俗读物,而是教授论语。这显示出作为老童生的侯剑,其人生境界和气质的不同凡响。

根据韩的年龄推测,这时大概在20年代中期-30年代初期,虽然还没被日本人占据,但社会动荡,土匪已进入村庄内打劫了。这时,除了侯剑在家设馆教学之外,在北寺村可能是上文中提到的教书先生老倌的私塾,由村民分摊经费维持。对于私塾的学习生活,他这样描述:

小时候,在私塾,先写毛笔字,后上课。一天三晌上课,年底放假。农忙基本不放假。在侯剑家(上私塾)的时候,只有10来多个学生,分两季(期)拿学费,分摊。(冡阳,2005年3月)

看来,私塾的规模非常狭小,仁村当时人口也少,儿童不会太多,所以供养一个教书先生也算勉为其难。当时私塾先生侯剑的生活,大概除了教书之外,还要耕田了,继续耕读传家的传统生活。值得注意的事,这所有学生分摊学费的私塾,其学习生活的节奏和农民是一致的,一天三晌上课,这一传统一直延续到80年代末期。在90年代初,在w县所有的学校已经改成了两晌制,一天分上下午上课;而在与仁村一渠之隔的田固村,现在还是三晌制的学校生活,延续着传统,也实践着村民日常生活的节奏。这牵涉到时间观念和生活节奏的复杂观念。

私塾生活结束之后,老先生大概没有中断学习的历程,所以在仁村算是一个有文化的人。在共产党力量初到仁村的1945年,已经成立了学校,开始大搞群众运动。此时,韩经过短期培训,被任命为第二任教书先生,他这样回忆:

1945年秋后,在张辉屯(村庄),李亦帆[10]县长亲自培训,李县长出题,分班学习。学习内容包括国际国内政治形势,学习几个月。当时,马复伍、高路勋进攻邯郸(平汉战役[11]),学生马上放假……。

平汉战役在1945年12月份结束,所以韩开始在本村教书应该在1945冬天,具体月份已经很难知晓了。后来,一位记性好的村民帮助我理清了月份:

(农历)11月份天气冷了,到了侯会青(地主)家里成了学校,由韩冡阳教书。过了年……1946年春天,在韩冡阳家里教书。(侯文重,2005年3月)

所以,韩开始教书的时间,应该在公历1945年12月底或1946年1月初,已经开始使用共产党编写的教材,课文充满了乡土气息,以至于历时60年之后,这些村民依然能够记得当时的课文内容。在我做口述采访时,侯文重和同庆老人,甚至一起背诵了当时的一些篇目,这真是惊人的深刻记忆。对于这一段历史,韩这样回忆说:

后来,在本村教书一年多,在北寺关爷庙教了一年,在前屯教书一年。

当时,咱们村学生有40-50人,1-5册书;有算术,很浅显,我不太懂。

我文化能教,算术基本不能教,除法不会;语文当时叫国语。原先,只有一本国语,后来科目增加,有些科目不会,只好不教了。(冡阳,2005年3月)

作为私塾出来的毕业生,不懂得算术,所以他坦白“文化能教,算术基本不能教”。这为他教书生涯设置了障碍。侯文重回忆时也说,当时学校只有一门课语文,没有算术,这说明老先生当时确实不会算术,无法教授。

……这样算来,在1946年初教书,到了1946年的夏天,已经调离了,这可以佐证,韩在本村教书不过8-9个月,之后在北寺关爷庙里,接替陈者教授的速成班,时间也不足一年。对于速成班,他说:

当时小学主要学习国际国内形势,要打开新形势,打破封建。(冡阳,2005年3月)

短暂的教书生涯结束了,于是这个旧式的文化人感觉到了社会的落寞,此后,在没有任何差事可以负担的社会里,这个受过私塾教育的文化人,不甘落寞无为地一日素餐般生活,想在乡间有一番作为,于是便开始学习中医,计划从事治病救人的事业。但造化弄人,中医在乡间很快被赤脚医生、西医所代替,传统的中医似乎走向了末路。在这样的条件下,他似乎无所作为了,失去了生存的空间。于是,他转向了传统文化人的最后一块阵地,测算吉凶日、风水、阴阳宅、毛笔字等乡间所需的文化领域,他说:

不教书后,学习中医。会看好,会看阴阳宅,写毛笔字。(冡阳,2005年3月)

在仁村西北角,冡阳的学问使其成为风水先生,每当村民婚丧嫁娶、修房建屋、拔坟等,总要找他分析一番,选择良辰吉日来进行。在过年的时候,周围的人家总要找他写写对联,新式学校的毕业生大都在此方面有所缺憾。这也成为几十年来老先生精神需求,在农耕之余,获得了村民的景仰和尊重,也是对其平生所学的社会性慰籍(socialregards)。

冡阳育有两子,第一任妻子在其四十岁时早逝,于是后来便续娶了第二任妻子,重新组建了家庭。由于后妻与儿子的矛盾,不得已在60年代分家自立门户单过。在1964年时,其个人家庭情况如表15所示:

表15韩冡阳个人及家庭情况表[12]

第二次全国人口普查登记表(居民户) J公社仁村大队 6 生产队 25号

韩的后代或者缺乏读书的热情,或者成绩较差,两个儿子在读书上无所作为,一个初小毕业,一个初识字。这可能是受家庭成分的影响所致。斯文不再,引为憾事。

80年代,成分论的影响逐渐减弱后,韩表现出了对后代培养的热情。他的次孙韩河福,在1984年升入w县一中,是仁村1980-90年十年间仅有的6名高中生之一。当时,河福成绩相当好,但因社会条件的限制、生活压力和极低的升学率,落得神经衰弱的下场,落魄而归。现在,落魄的次孙在县城做了一名工人,在仁村经商发财的风气中,算一个异类。后来2005年8月份,听说河福的孩子已转往县城小学。仁村的儿童在县城小学读书的,只有寥寥数例,这似乎隐约预兆着韩冡阳斯文后续的希冀。

个人的生活史,都会打上所处时代、地域的烙印。仁村这一代文化人,虽然具有强烈的求学意向,但陷入家庭贫困、或者地域教育的衰败,从而失去了求学机会,直到现在,这种历史的悲喜剧仍然在上演。

仁村第三代的文化人,他们既不属于旧的时代,也不属于新的社会,是一个精神空间处于分裂状态的群体。对于传统,他们有无尽的怀旧,对于斯文和教育的热情也远远高于常人,但在新的社会,由于所处的社会条件、地位和环境的制约,常常一无所成。这些人,有的把希望寄托于后人,有的可能一时消沉,放弃了对子孙的培育,最终后代无所出人头地的机会。

这些人虽然算不上中国传统的士绅,因为他们没有任何功名和社会特权,但依靠传统文化授予他们的“知书达礼”的文化技术手段,如看好(吉日)、阴阳宅、风水、毛笔字等,在文化人奇缺的村落社区中,获得乡间人们的尊敬。

解放后,现代学堂生产了大量“识字者”,但在乡间算不得文人,除了识字之外,他们既不会“看好(吉日)”,也不懂的阴阳和风水,除了50-60年代的一批学生,还能勉为其难地写好毛笔字之外,其他文化技术手段在乡间一无适用的场所。这也许就是民国时期,乡村建设的知识分子经常批评的新式学堂,和乡村社会格格不入、难以发挥它的社会作用[13]。作为一个外来的文化机构,学校一直是一个远离乡村社会生活的组织,没有全面卷入到社会生活中来。今天,一个世纪过去了,乡村学校与乡村社会生活距离越来越远了。

新式学校的社会效果不佳,恰恰证明了传统私塾的社会适应性,处于小农经济的汪洋之中的社会,私塾在长期历史演变中证明了其效用。这样一批私塾生产的文人,在解放之后的社会环境中,依然延续了他们的社会功能。这一批人,除了文化手段之外,实际上具有一种学堂无法忽视的文化品质的因素,如德行、斯文、名节、讲礼等。在这种意义上,传统的书院、私塾等完全不同于现代学校,它们是传统道德品格的养成所、训练所,正是在此种意义上,研究认为传统书院是儒学的庙堂,正如寺庙是佛家的所在一样的意义[14]。在传统中,道德文章是联系在一起的,两者不可能截然分开的,传统的学问是关乎心灵的,是与生活紧密联系在一起的,具有私相传授的特点,因此,学习过程也是一起生活的过程。有人这样认为,中国的学问,或有中国成分的学问,除知识传授以外,还要耳提面命生活在一起,这样才有一种性灵的感应,才能进入心灵的深处[15]。这种传统私塾和书院的道德和人格训练,是先生、学生生活在一起的训练,一种生活和教育紧密结合在一个世界之内的,生活和教育没有明确和天然的割裂,在家设馆的私塾更加强了这一特征。在这种意义上,传统的师生关系是一种全面地联系,一种面对面地接触(faceto face contact),一种终生相连的关系,一种情感、社会责任和道德的全方位关系,而非现代学校一时一地的单面联系,甚至化约为简单的知识传递。本土私塾关乎心灵的训练,在儿童人格的发展之中的影响自然终其一生而未大易,这是学校难以比拟的一种影响。

私塾造就的斯文、品格是新式学堂无法培养的个性品质,也是第三代文化人被村民看重的个性因素。恰恰在这方面,新式学堂造成了和传统社会的某些断裂,造成了传统和现代的冲突,“老一辈的人听到新学堂里读书的的青年开起口来满嘴的新名词就不耐烦,可是青年正好觉得这是读书有心得。[16]”

新式学堂,在国民政府时期即和政治结合在一起,传授着现代学科、现代西方文化和国家至上观念等。共产党到来时,结合着国际或国内的形势来开展社会政治教育,也是和传统乡土完全不同质的文化价值。若说在三十年代,“这么一来,就是两种不同的文化在同一个社会里甚至同一个家庭中的两代人之间发生冲突。以五四为中心的那三四十年,中国沿海沿江一带的家庭、学校及社会,几乎都成为中西文化交会之所。因此,也就无可避免地,这些场所变成中西文化的战场[17]”。那么,在仁村,新式学堂培养人的个性和品格,如理性、政治热情、进步、唯物、科学……,这不同于私塾,它带来了社会的叛逆和层出不穷的变化,带来一些新的社会行为方式,这和私塾维持现存礼教和风俗秩序是不同的。

后来新式学堂的提倡者,往往忽视了这一社会品格的因素。在这种意义上,新旧教育的转换,不仅是知识体系的转换,而且是传统价值和现代价值的转换,是一种社会信仰和价值的更替,由此带来的社会变革意义往往被忽视了。30年代,舒新城发现新式学堂越来越像一个知识的批发店,师生关系充满了交易、商品的味道[18],实际上正是当时新旧学堂转换的一种症候。不过,处于历史脉络中的个人,可能很难敏锐觉察这变迁的深刻意义。

仁村第三代文化人,实际延续了传统的习气,虽然这些人只上过5-10年的私塾,但对其人身品格的影响,可谓终其一生而未易,这是任何学堂都难以比拟的。在学堂和旧式私塾之间有很大的区别,是两种教育的模式,体现着不同的价值观和信念系统,是两套不同的知识体系,存在一层厚厚的隔膜。一套知识体系是属于传统那个逐渐逝去的时代,一套是面向未来的新式社会的,两套知识体系和价值之间的区别,造成了传统教育和新式学校之间培养的人之间的区别。所以,余英时曾认为,作为intellectual的“知识分子”,与历史上的士之间有极大的不同,而“1905年的科举废止在中国传统的“士”与现代知识人之间划下了一道最清楚的界线[19]。”但在仁村,这条线划得远较科举废黜为晚,这些传统的乡间文人一直将传统的影响延续到很晚近的时期,甚至直到现在还可觅见传统文人的依稀影子,传统的价值在某种程度上可以通过受其教育的人格而存在,传统保留在这些人的血脉之中。

这是一代最适宜在乡间生活的文化人,他们是处在学校和私塾之间的大过渡时期的人物,他们历经和见证了学校和私塾之间的交替,但私塾教育影响了其人格和精神的空间,他们也在终生延续着儿时的文化价值。随着这一代人步入人生的晚景,即将退出仁村的历史舞台,即使在世也不复在村落社会舞台的中央,可能1949年之后他们也从来没有处在舞台的中央。于是,一旦他们离去,村庄之中再也没有古典时代的文化传人,一些传统的价值和义理将随之消逝。

[1] 其本人成分是富裕中农,所以可以判断秀才家庭经过分家,儿子们的耕地大为减少,一般小家庭不过30-50亩地,所以不可能供给陈者到大名上中学,因此它读的极可能是私塾。这一点,在访问其他人,如韩冡阳、侯冀民得以证实,他们都是富裕中农成分,读的是私塾

[2] 仁村1964年户籍簿,参见魏县档案馆第51号全宗,第九号案卷。文中人物年龄误差,原始档案如此,照录未改动。(其长子也是高小毕业,是年39岁,已经娶妻生子,与其分家独立成户了。)

[3] 付中(付为当时富的简化字)为简称,即富裕中农,当时50-60年代很多的地方档案都如此写法。。

[4] 50-60年代的简化字,将农业写为农叶。

[5] 指外祖父,冀南一带的通俗叫法,此外,外祖父的兄弟也称为“姥爷”。

[6] 位于仁村东5里多,现属于大名县的一个村庄。

[7] 这是天主教势力渗入仁村并且兴盛的证据。当时,很多仁村贫穷的村民皈依了天主教和基督教,也造成了今日村落中宗教势力的兴盛。后来,洋堂子在文革期间被拆除掉。

[8] 仁村1964年户籍簿,参见魏县档案馆第51号全宗,第九号案卷。

[9] 户籍簿上,侯的次子国昌,可能后来早夭了。长子侯柯修,又名世廷,生于1945年,不知何故在户籍簿上并没有纪录。

[10] 魏县人,曾在1942-45年任抗日政府县长,后调任北京,曾在对外使馆工作等,县志名人选介有载,《魏县志》,第1155-1156页,方志出版社,2003年。

[11] 平汉战役在县志上有载,属于国共内战,时间是1945年10-12月。参见《魏县志》,第708页,方志出版社,2003年。

[12] 仁村1964年户籍簿,参见魏县档案馆第51号全宗,第九号案卷。“付中”指富裕中农。

[13] 参见陶行知、晏阳初等人的有关论述。

[14] 郑家栋.传统对我们意味着什么.2001年12月25日,http://www.cctv.com/lm/131/61/74177.html.

[15] 殷海光:“时代生活中的读思感言”,载《思想与方法:殷海光选集》,上海三联书店,2004,第598页。

[16] 殷海光:《中国文化的展望》,第193页,上海三联书店,2002.

[17] 殷海光:中国文化的展望,第192页,上海三联书店,2002.。

[18] 舒新城.《舒新城教育论著选》,第626-631页,690-691页,703页,人民教育出版社,2005

[19] 余英时.试说科举在中国史上的功能与意义,载《二十一世纪》,2005(6)