葛兆光.何为“中国”?——疆域、民族、文化与历史[M].香港:牛津大学出版社,2014

什么是中国人?这是一个历久弥新的宏大问题。它困扰着地处边缘、外围的华人,同时也吸引了一批对中国历史、中华民族作深入思考的学者;不仅在古代,也在当下不停被回答、被诠释。在最近的南京华人教育论坛上,众多学者从各自的领域分享了在华人教育上的研究成果,但在一些基本的认识上,例如究竟什么是“华人”?“华人”之所以是华人是为什么?这里面和教育有怎样的联系?与会学者还没有呈现出一定的共识,这激发了笔者阅读著名思想史学家葛兆光先生的著作,以助笔者厘清这些问题。

《何为“中国”?》在导论部分介绍了几个历史学新理论、方法对“中国”的质疑:中国是否一个具有政治、文化同一性的国家,也就是中国能否作为一个历史世界或实体来论述?这些质疑主要来自“东亚研究”、“区域研究”、“蒙古时代史”和“新清史”、后现代历史学等方法论或理论。东亚研究者很多来自日本,提出“支那无国境”乃至“支那非国家”,主张消解国家边界,东亚才是一个历史单位,因为东亚各地区具连带性,历史渊源相近,近代面临共同的他者——西方列强,他们近现代化的命运、经验、思想都是同质的;区域研究学者则借鉴人类学的方法、成果,发现各地域强烈的差异性,质疑中国的文明、文化一统性是否存在;蒙古时代史论则基于蒙古的欧亚大陆统治历史,认为大汗汗国(即元朝)史实质上是世界史的中国部分而不能作为自主的“元史”。新清史则提出满清统治者是汉人的皇帝、也是满人的酋长、也是西藏人的菩萨、也是蒙古人的大汗,满清政权是超越中国的多元多体的亚洲帝国,但一般人们脑海中的清朝只是一厢情愿的汉化王朝;后现代历史学则从福柯的权力理论、“想象的共同体”理论来批判中国的政治、民族历史。而葛兆光在书中“重建”了中国——毕竟这些质疑不无道理,而正是有了这些质疑促使了葛兆光在内的中国学者反思“中国”何以为中国。

“新清史”大量使用满文文献,客观上开辟了一个看待中国的新视角

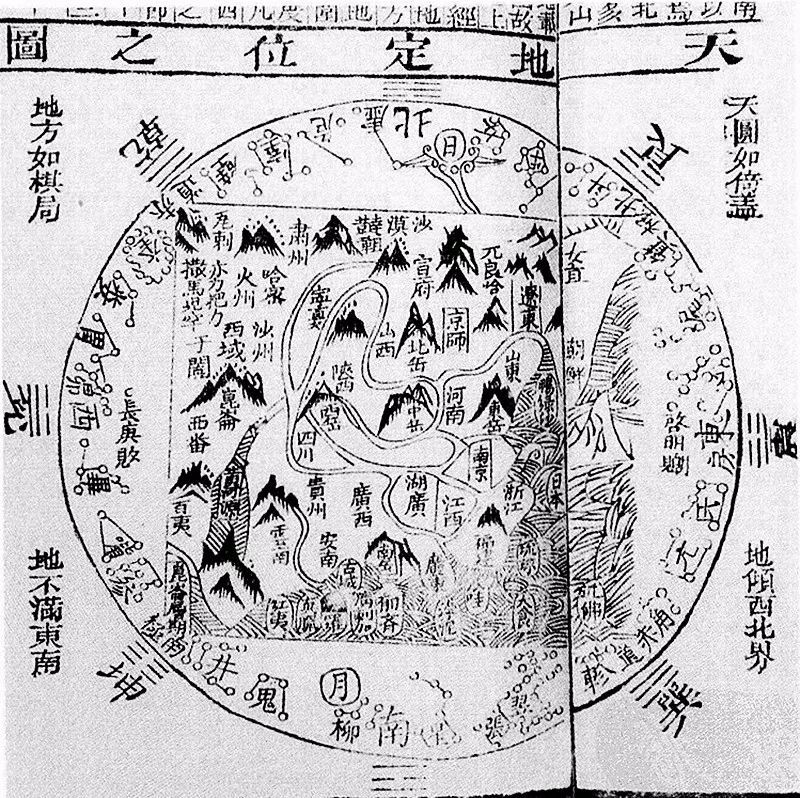

第一、第二章中,他着眼于中国的世界观和疆域,回顾了中国从“天下”到“万国”的世界观演变。他指出在宋代之前中国人的世界观是无远弗届的“天下”,这当然是一种想象。与此相对应的空间感是天圆地方,认为自己所处中央,在文明的位置上高于周边的四裔,“中国文明就是应当远远地辐射和教育四边的戎夷狄蛮”。但到了宋代,通过和辽、金、夏等国的纳盟、勘界、互称南北朝等行为实际上承认自己只是“诸国”中一国,“一榻之外皆他人家也”,自此逐渐走出“华夷”、“天下”想象,可谓“天崩地裂”,进入“万国并峙”的近现代。然而中国人脑海中的“天下观”根深蒂固,不管是汉唐的丝绸之路,还是宋明的海路远洋,明明客观上早已认识到外面的世界,却依然固执地残存在民族文化中。元、清开疆固土更是加深了这层观念,让本来走向国境清晰、认同明确、民族同一的民族国家形态的进程相当波折,让晚清接受现代国家观念异常艰难。

“天地定位之图” 展示天圆地方的空间观

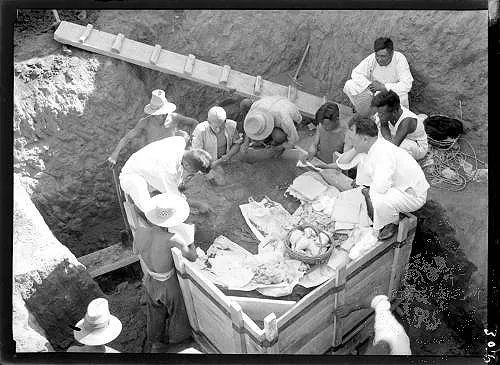

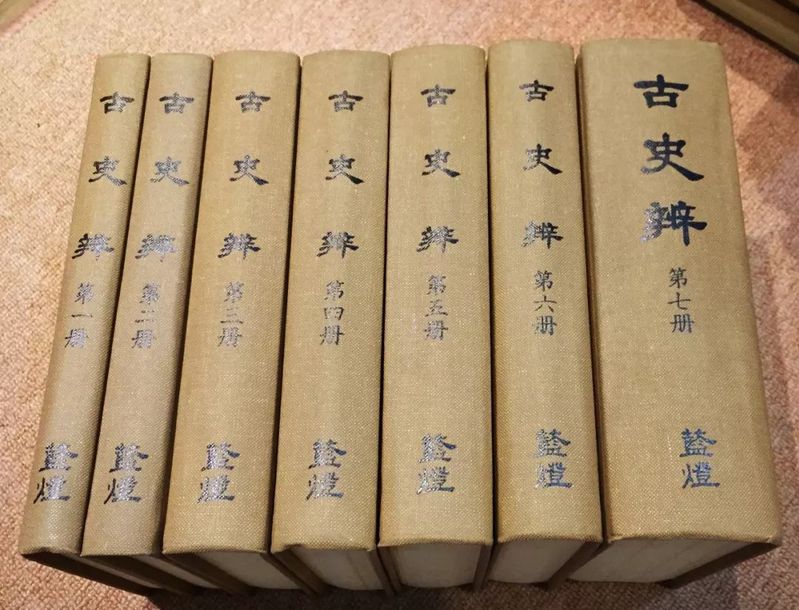

在第三章,他指出中国向近代国家转型过程中,在民族方面是纳“四裔”入“中华”,这种路径和任何一个国家都不同。正如上文所言中国在近代被迫从“天下”转变为“国家”,相对应地民族关系进程则是从华夷有别到“纳‘四裔’入‘中华’”。如果不理解这两个相互交错的历史进程,则无法理解当下的中国。晚清的民族危机日益加深,中国学界也面临着多方严肃的拷问:“中国文化西来说”从考古学推论汉族是外来的,苗族是先于华夏族的原住民却被华夏族驱赶;“古史辨派”提出炎黄、尧舜禹等古史不可信;日本东洋学对朝、蒙、满、藏“有如国土”。在这些动摇家国根基的压力下,重建“中国”的任务及其思路渐渐浮现。“中华民族”概念最终在“驱除鞑虏,恢复中华”与“五族共和”的两种张力下应运而生,并在民众、政界、学界中获得广泛认同。历史学界一方面逐渐接受商周不同族、神话非信史等观点,一方面也提出中华民族的多元性,指出即便是汉族也不是一个单数,民族本身就是在历史中不断变异融合、百川归海;考古学界则从建立伊始便与西方考古学在范式、旨趣上大相径庭,中国考古学之父李济便提出现代中国人是黄帝后裔、通古斯族、藏缅语族等族群的叠加,通过体质和语言为中华民族寻根;人类学界则把西南民族与蚩尤、黄帝相互联系,指出今通古斯是古代的东胡,南诏国非泰族建立等等,都在学理上驳斥了少数民族是Non-Chinese等不利于中国统一的理据。

近代以降“中华民族”的提出,背后有许多学者的心血作支撑(图为中国考古学之父李济在殷墟考古现场)

“古史辨”曾向正统史观提出巨大的挑战

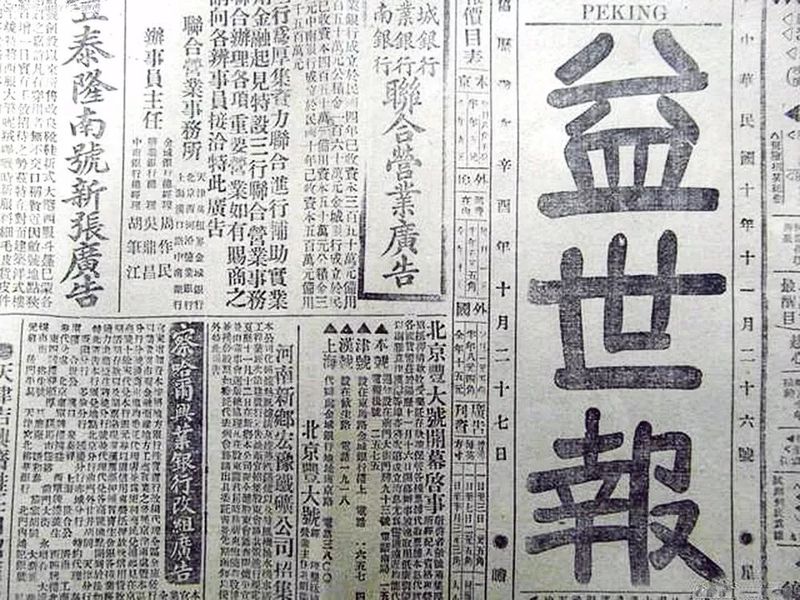

古史辨派的代表人物顾颉刚后期也转变了学术思想,提出“中華民族是一個”并发表在《益世报》副刊《边疆周刊》上

第四章则在历史、文化角度论述了中国文化的复数性。他指出“中国文化”的关键词不在于“文化”而是在“中国”。因为论文化哪个地区、哪个民族都有自己的特色,但论中国却可以从中找出几个维度是其他文化无从存在的。这分别是汉字思维(象形为基础的汉字深远、巨大地影响中国人想象、思考、表达)、家国结构及儒家学说、“三教合一”的信仰世界、“天下”世界观。和其他文明相比,这几个维度才是中国的文化,而不光是“中庸”、“伦理”、“家庭”等浮于空洞的语词。而这些文化来源复杂、历经漫长,绝不仅是“儒家”、所谓“国学”可以涵盖的。早在上古时代就不是夏商周一线单传,而是农耕的周族打败、包容通古斯的商族。而后周王朝分封笼罩下各地原本即是孕育各种文化的母体。到了春秋战国百家争鸣,是中国的“文化启蒙”时代,混沌多元的文化到了汉代才第一次凝固成型,并初现民族认同、国家意识。而魏晋到隋唐又有各种异文化(民族上有五胡、思想上有佛道)叠加在中国文化上,直到宋代再次清理、重建成新的中国文化,再次确定儒家为基础的伦理。在元、清又融入了种种“胡人”因素,成为我们今天所说中国文化的主要面貌。但在晚清受西方文明的冲击下,很多中国文化要么失去了社会基础,要么淡化失效,与传统不大一样了,进入“在多面镜中重新认识自我时代”(古代是以自我为中心时代,近代是只有一面镜子时代)。

阅毕此书,我们可以尝试回答何为“中国”这一天问。“中国”的外貌轮廓,以前是无远弗届的“天下”,到当下才转变成现代国家,且依然遗留天下观的色彩;“中国”的主体,即人、民族,是漫长历史中百川归海形成的;而“中国”的内涵,则需要认识到它的复数性,是汉字的思维,是家国秩序,是天下、大一统的世界观等等。这些让“中国”成为中国的要素,姑且称之为中国的“中国性”吧。

本书还谈到了教育在中国历史的作用,由此可以反思“华人教育”的一二特点。在上,圣贤与经典的神圣和政治的权威彼此融洽;在中,用考试制度让文化人拥护它的存在;在下,昌盛的官学、私学维系着民间社会。由此中国文化不曾像西方一样有过断裂,至少在民初一直在历史文化的延长线上。教育对于形成、维持“中国性”有莫大的贡献。同样地,“华人教育”不只是“华人的教育”一个偏正结构词组这么简单,“华人”不只是个定语,“教育”也不只是个中心语,还应该包含着“因为教育所以是华人”的逻辑。海外华人长期、稳定的存在,其中有“怀柔远人”的天下观、多脉多系的民族构成、中华文明体的向心力、汉字与社会生活的思维与秩序等悠久、巨大的背景和动因。华人具备这些“中国性”,而“中国性”离不开教育,正是文教的结果。