五月推介∣图书选摘:姜丽静著《历史的背影:一代女知识分子的教育记忆》

《历史的背影:一代女知识分子的教育记忆》

姜丽静 著

教育科学出版社,2012

摘要

20世纪上半期,伴随中国社会由传统向现代的急剧嬗变,中国现代意义的知识分子开始兴起。与之相应,女性知识分子作为一个特殊群体也渐次浮出水面,并在社会公共领域崭露头脚。然而,与其时男性读书人大多经历由传统士人向现代知识分子的退守和转换不同,女性知识分子的产生则遵循迥异的发展途程。她们究竟有着怎样的生活境遇和特殊的教育经历?又走上了一条什么样的学术人生……,此研究选取中国本土培养的第一代接受高等教育的女性知识分子冯沅君、庐隐和程俊英为个案,通过对她们在大历史背后个人生活史的细致缕述和微观考察,试图寻觅这一代女性知识分子成长的特殊履迹及其心路历程,并由此逶视和探析社会、学术和教育,尤其是高等教育等诸多因素与女性知识分子产生之间丰富复杂的纠葛关系。

以下文字摘自该书第1、2章中部分。

第一章 松动的边界:1917年的北京女子师范学校

1916年9月,远在法国的蔡元培接到教育部电报,敦请其回国就任北京大学校长一职。[1]1917年1月4日,蔡元培到北大视事,正式出任北京大学校长。[2]9日,蔡元培发表公开演说,开宗明义:“大学者,研究高深学问者也”,大学学生“须抱定宗旨,为求学而来。”(高平叔,1984)

同年1月15日,陈独秀应蔡元培之邀出任北京大学文科学长,《新青年》编辑部随之移至北京。[3]9月10日,27岁的胡适应蔡、陈之邀就任北京大学教授,主讲中国古代哲学。[4]

此时,黄侃——章太炎的大弟子,已经执教北京大学国文系三年有余。(司马朝军,2005)90在前不久的一场新旧之争中,太炎门生刚刚将“桐城派”赶出了北大讲坛。当下的北大文科,依然是太炎弟子的天下。(沈伊默,1982)

1917年8月,北大红楼——一所即将闻名全国乃至世界的建筑——尚在建设之中,而在北京城西郊的另一处红楼却已经落成。(北京女子师范学校,1918)

一、红楼内外

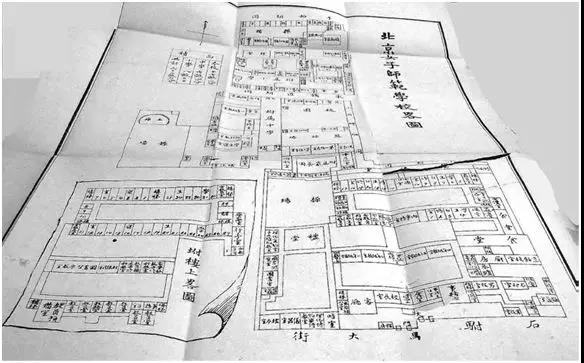

在北京城西郊靠近宣武门的地方,有一条东西走向的街道,名叫“石驸马大街”。清朝末年,这条街上原来坐落着克勤郡王府东首内城的施医局,对面是一片空地。自打宣统元年八月起,这里开始破土动工,几经扩充、修建,到1917年的时候已经建成了一所颇具规模的学校。(北京女子师范学校,1918)

图1-1 民国初年北京地图

注:比例尺为1:15850,成图时间及作者不详,经考证为民国初年地图。

资料来源:京都古地图库•北京地图•民国时期老地图•民国初年[M].北京:中国地图出版社.

这所学校的占地面积约有三十二亩六分,其中本校占地十七亩二分,附属中学占地七亩四分,附属小学占地八亩。[5]学校的总面积虽然不大,其规模也难说恢弘,不过,校园的布局却相当的整饬有序。

从外面看去,一圈高高的院墙约有一层楼高,把学校围得水泄不通,只有院内的红色楼宇[6]影影绰绰、依稀可见。两扇高大醒目的铁门镶嵌在院墙上,门上铸造着条条花纹,显得庄严而肃穆。这两扇铁门平常不大开放,总是禁闭着,只有旁边的小门供人出入,为这处高墙之内的建筑平添了几分神秘气息。[7]

图1-2 北京女子师范学校正校门

进入门内,是一个很小的天井,迎面矗立着一座红色的二层楼房。在一楼正对大门的位置有一道门,门后有个过堂。这道门的两侧及楼上是校长、教务长和其他男性教职员的办公室。穿过一楼的那道门和过堂,也是一个天井和一座二层的红色楼房。一楼正中位置也有一道门,这道门的两侧和楼上并排着八个房间。一楼的四个房间依次是师范本科一到四年级的教室,楼上四间分别是家事技艺专修科、国文教育专修科的教室、刺绣教室和图画习字教室。再穿过一楼的那道门,又来到一个不大的天井当中,天井后面也有一座二层的红色楼房。这座楼房的格局与前两座有所不同,是一座“回”形建筑。一楼的中间位置照例有道门,门内有个过堂揭示处,通常贴着对某某生徒的训诫及其事由。一楼正门的两侧是学监室和内事务室。此外,几间女教员的办公室和16间学生的自修室错落有致地交杂在一起。沿着东西两侧的楼梯来到二楼,才是学生的寝室,一个“回”字被切成齐整的35个房间。[8]

图1-3 北京女子师范学校略图

资料来源:北京女子师范学校.1918.北京女子师范学校一览[M].北京:北京女子师范学校.

这三座红楼就是北京女子师范学校的主体建筑。从外观看去,平直的屋顶、钟形的阁楼、通顶的立柱和廊前连续的拱券带着西欧古典建筑的浓郁风格。不过,就内部格局而言,却依然保留了中国传统家居建筑“内外分别”的布局。

在中国古代,修建房屋并不是一件用适当的材料和样式建造一个住所这么简单的事情。一个房屋就是一个文化模板,通过空间和领域的区隔,传达出特定的道德信息,并建构起一种社会秩序。个体生活于其间,在日常的习染中,不仅学会了生活的技能,也学到他/她在社会中的特殊位置。(白馥兰,2006)(王鲁民,2002)

周代的儒家典籍《礼记》即较早阐述了“男女有别”、“内外分制”的建筑思想。在《内则》篇中有这样的规定:

为宫室,辨内外,男子居外,女子居内。深宫固门,阍寺守之,男不入,女不出。(王文锦,2001)

这里所表达的正是通过建筑的空间布局将男/女、内/外进行隔离、分界,并使女性幽居的儒家教义。其后,这一思想伴随儒学的官学化,经过历朝各代的推助和演变,在宋代名儒司马光的名篇《涑水家仪》中得到了淋漓尽致的发挥:

凡为宫室,必辨内外,深宫固门。内外不共井,不共浴室,不共厕。男治外事,女治内事。男子昼无故不处私室,妇人无故不窥中门。有故出中门,必拥其面(如盖头面帽之类)。男子夜行以烛。男仆非有修缮,及有大故(大故,谓水火盗贼之类),亦必以袖遮其面。女仆无故不出中门(盖小婢亦然),有故出中门,亦必拥蔽其面。铃下苍头,但主通内外之言,传至内外之物,毋得辄升堂事,入庖厨。(司马光,清同治四年)

遵循这一原则,中国传统家居建筑有着严格的内外院的划分,在外院和内院之间有一道门,称为“仪门”,即礼仪之门。妇女不能随便穿过仪门到外院,成年男性也不能随便进入内院。

1908年在官办女子学堂启动不久,清廷即谕令,女学堂在建筑格局上必须“内外有别,严立门禁……至堂中建置,应分别内堂、外堂,外堂为各男职员所居,内堂为各女职员及女学生所居,界限谨严,力求整肃。”(琚鑫圭,童富勇,张守智,2007)

图1-4 北京女子师范学校全体职教员摄影

资料来源:北京女子师范学校.1918.北京女子师范学校一览[M].北京:北京女子师范学校.

这所学校的前身——京师女子师范学堂,正是在上述背景中酝酿产生。到1917年8月时,学校内外分别的格局依然被保留下来。第一座红楼是男教职员的办公室,又称“外堂”;第二座红楼是学生上课的教室,一个男教师和女学生可以接触、交流的合法空间;第三座红楼,又称“内堂”,一层是女教职员的办公室和女学生的自修室,二层才是女学生日常起居、休息的寝室。在内堂和外堂之间隔着一座红楼、两个天井和三道门。此外,从1918年2月该校印行的一份文献来看,学校的校长、教务长和事务长等显要职务均由男性担任,而其他如学监、舍监等辅助性职务则大多由女性充任。清朝末年“内堂”、“外堂”的称谓仍然在这所学校里继续沿用,男性教职员被称为“外堂教职员”,而“内堂教职员”则是女性教职员的统称。(北京女子师范学校,1918)

二、改组缘起

在1917年8月之前,这所学校是一所以培养小学教员和蒙养园保姆为宗旨的中等教育水平的女子师范。(北京女子师范学校,1918)如果单从教育程度上来看,这所学校还很难与城东的北京大学相比。不过,在当时的中国教育界,除去少数教会大学和私立高校开始招收女生以外,还没有一所国人创办的女子高等学府,国内如北京大学、北京高等师范学校等国立高等学府,也尚未有过招收女生的先例。[9]因此,在当时的中国,这所学校便俨然成为中国人自己创办的最高女子学府了,再加上它自始迄今的国立性质,也就当之无愧地成为国内女校的“头魁”。在这一点上,它与北京大学在中国男校中的地位倒是有些相仿。

1917年3月,当北京大学的新任校长蔡元培开始依据现代学术教育理念推进北京大学的改革时,北京女子师范学校的新校长方还也走马上任。在他到任前的一个月(1917年2月),原代理校长胡家祺向教育部呈递了一份节略计划,恳请将这所女子师范改组为高等师范。结果,蒙批在案,得准筹备。[10]因此,方还到任后的头等大事,便是着手改组“女高师”。上任伊始,方还就委派教员梁栋选、潘树声等人赴日本考察。6月,方还呈报教育部,得准添设教育国文专修科一班。8月,公开试取新生24人,正式组建国文专修科。(北京女子师范学校,1918)

好好的,这所学校为什么要改组高等师范呢?这件事,说来话长,恐怕还要从民国初年说起。

1912年南京临时政府刚成立时,为了体现民主共和的精神,并与清朝末年的教育划清界限,曾经进行了一系列的教育改革。比如,将原来的学堂,改称学校;学堂的监督、堂长,改称校长;小学一律废止读经科;修订教科书;废止旧时的奖励出身,等等。相应地,在女子教育方面也推出了一些新的举措。例如,初等小学可以实行男女同校;在中等教育阶段,除去保留原有的女子师范之外,还可以设立女子中学;在高等教育阶段,则破天荒地规定可以设立女子高等师范学校,这就喊出了近代以来中国官方设立女子高等教育的第一声。此外,这一时期颁布的各项学制草案也取消了为女子教育单独立案抑或设立专条的性别分轨。(朱有瓛,1990)(朱有瓛,1992)

但是,如果孤立地看待这些政策,新政府对女子教育的态度依然显得暧昧不清。男女同校只限于小学,中等教育仍然维持了早期的性别分轨;女学虽然不再单独立案抑或“别立统系”,但是在课程设置上却要求一律添设家事、裁缝和园艺等“女工”课程;在高等教育领域,虽然规定设立女子高等师范学校,但是,“以教授高深学术、养成硕学闳材”(潘懋元,刘海峰,2007)375为宗旨的大学却仍是她们所无法企及的。(朱有瓛,1992)总的来说,女子教育依然被审慎地控制在一个有限的范围之内,教育上的性别差等一目了然,并未与清朝末年“男女有别”的性别分制划清界限。

不过,如果将这些政策放在较长的历史时段中加以考察,其进步和意义又不难显现。

图1-5 张百熙(1847-1907)

图1-6 张之洞(1837-1909)

仅仅在此十年之前,当清政府于1902年拟定第一个现代学制“壬寅学制”时,并没有提到女子教育。这部学制的制定者张百熙在1903年创办京师大学堂时,在他主持颁布的《学务纲要》中仍然振振有词地称道:“惟中西礼俗不同,不便设立女学及女师范学堂。”(舒新城,1961)甚至连主张“西学为用”的张之洞也认为:“中国男女之辨甚谨,少年女子断不宜令其结队入学,游行街市,且不宜多读西书,误学外国习俗……故女子只可于家庭教之……其无益文词概不必教,其干预外事、妄发关系重大之议论,更不可教。”(朱有瓛,1989)1904年8月,清政府更以谕旨重申:“学务大臣奏定章程,并无女学堂明目”,“如果该省设有女学堂,即行停止”等语。因此,1904年颁布的“癸卯学制”依然是一个男性教育体制,它一如既往地将女性拒斥在学校的大门之外。然而,其中对蒙养院的设计及其对女教员和保姆的需求,还是为女子教育的发展留下些许空间。(张素玲,2004)于是,到1907年时,全国多数省份已经设立女子学堂,女学堂从无到有,发展到428所,女学生人数已经达到15498人(朱有瓛,1989)。并且,女学堂在实际发展中也存在多种路向。其中,保守派坚持中国传统的女教观念,并仿行日本的女学实践,侧重女性家内角色和家务技能的训练,以培养“贤母良妇”为教育宗旨(朱有瓛,1989);改良派承袭梁启超在戊戌变法中的女学思想,从强国保种的民族主义立场出发,推重师范教育,强调女性作为母亲和教育者的角色(朱有瓛,1989);激进派则将女子教育与革命任务密切相连,以培养“女革命者”,颠覆满清政权为其教育鹄的(朱有瓛,1989);此外,还有一些女学堂则偏重实业教育,力主让女性掌握一定的职业技能,以求自立自活。[11]总的来说,女学的发展已成既定事实,如果不制定章程,加以规范,则“实事求是者既苦于无所率循,而徒鹜虚名者不免转滋流弊”,(琚鑫圭,童富勇,张守智,2007)甚或走上革命的激进道路。有鉴于此,清政府被迫于1907年颁布《女子小学堂章程》、《女子师范学堂章程》,以为国内女学“明示准绳”。但是,其中还是对女子教育的发展作出了多重限制。(朱有瓛,1989)因此,直到民国之前,女子教育虽然有所发展,但是其规模和程度仍然十分有限。女子只能入小学堂和师范学堂读书,尚未设立女子中学;在教育的实施上,则实行男女分校、分班受教,并且女子教育的实行也始终建立在“启发知识、保存礼教两不相妨”的原则之上。

若由此反观民国初年的教育政策,不难发现,与清朝末年的女子教育相比还是有了相当大的突破,其中主张男女平等、两性具有相同的受教育权利的倾向可谓隐约可见。并且,从民国初年、影响教育政策制定的两位重要人物——临时大总统孙中山和首任教育总长蔡元培——的相关言论中亦可窥见这种倾向的端倪。

在南京临时政府成立不久,孙中山就在广东女子师范学校的演讲中,阐述了女子教育的重要性。他指出:“中国人数四万万人,此四万万人之皆应受教育。然欲四万万人皆得受教育,必倚重师范,此师范学校所宜急办也。而女子师范尤为重要。……因中国女子虽有二万万,惟教育一道,向来多不注意,故有学问者甚少。处于今日,自应以提倡女子教育为最重要之事。”(孙中山,1982)在1912年2月6日致女界共和协进社的批语中,孙中山进一步阐释了女子教育的理论基础——天赋人权、男女平权,以及女子教育对于发展女性潜能、促进民主共和的深远意义。他批示道:“天赋人权,男女本非悬殊,平等大公,心同此理……女子将来之有参政权,盖事所必至。该社员才学优美,并不遽求参政,而谋联合全国女界,普及教育,研究法政,提倡实业,以协助国家进步,愿力宏大,志高虑远,深湛嘉尚,……该社员等宜力行无倦,扩充女界政治思想,同尽责任,以光吾国而促进共和。天演竞争,归于优胜。不患无位,患所以立;不患莫己知,求为可知。”(中国第二历史档案馆,1991)

图1-7 孙中山(1866-1925)

图1-8 蔡元培(1868-1940)

另一位曾经直接影响民国初期的教育政策,并出任首任教育总长的蔡元培,对于女子教育问题也多有阐述。早在辛亥革命前,蔡元培就十分重视女子教育,并宣称女子教育以培养虚无主义和革命党人为宗旨。(高平叔,1989)民国以后,他又明确表示女子教育应该因时变异。在他看来,尽管男女两性在生理和心理上并非没有差异,女子教育的目的并不意味着拒斥“贤母良妻”,但是也不当仅仅局限于“贤母良妻”,对于女性个体的求学欲望和深造需求应该予以满足。虽然这一言论发表在1913年蔡元培辞去教育总长之后,但是大致能够反映他拟定教育政策时的思想。(高平叔,1984)此外,当1920年在回答外界关于北京大学开放女禁的质询时,蔡元培回应道:“教育部所定规程,对于大学学生,本无限于男子之规定,因此也就无所谓‘开女禁’。”(朱有瓛,1992)这段言论通常被理解为是蔡元培“智慧”的一种体现——他巧妙地利用了教育政策的“漏洞”,绕开教育部的批准而直接招收女大学生。这种解释不无道理,但是,如果换一种角度,蔡元培作为民国时期的首任教育总长,曾经直接参与教育政策的拟定,因此,对于这一“漏洞”的产生他似乎理应负有“责任”。换句话说,这个“漏洞”很可能是他当时的有意为之。再联系到蔡元培对北京大学开放女禁的支持,不难发现,蔡元培所主张的女子教育虽然因时势变化而有所变异,但是,从两性平等、男女平权的理念出发,主张两性应该享有同等的受教育权利,却是其比较一致的观点。

总的来说,尽管孙中山和蔡元培并不认为男女两性在生理和心理上毫无差异,因而应该接受完全相同的教育,但是,从天赋人权、男女平权的理念出发,他们还是在不同时期和不同场合表达了相似的观点:女性作为在人格上与男性相同的人,理应享有与男性同等的受教育权利,以发展其心智品质,形成独立、健全的人格。换句话说,性别将不再成为制约个体能否接受教育以及接受何种教育的关键因素。

据此来看,民国初年之所以有设立女子高等师范学校的提议,其主要动机并非出于为女子中等教育机构培养师资、维持教育系统正常运行的现实考虑,而更多的是基于充分发展女性潜能,造就独立、健全人格的应然诉求。

然而,有意思的是,相关的教育法令并没有对这些新措施作出充分的解释和说明,“两性平等”和“男女有别”的观念交相混杂,为解释和发展的多种可能性留下了余地。

在此后的一段时期内,一方面,由于女子中学的发展刚刚起步,尚未提出设立女子高等师范学校的迫切需求;另一方面,由于传统性别观念的牵制,在孙中山和蔡元培等人相继去职以后,女子高等师范学校的设立也一直未能成行。直到1915年,随着女子中学的迅速发展,女子中等教育机构师资紧缺及其毕业生深造无门的问题变得突出起来。这一年,一位名叫张承荫的中学教师本着这两点理由,在报端公开吁请政府设立北京女子高等师范学校。在他出国之前,为引起官方的直接注意和正面回应,还特意将这篇文章和调查数据呈送教育部。(张承荫,1915)与此同时,各地教育会也不断地提出女子中等教育机构存在的类似问题。在这种情势下,迫于现实压力,在1917年前后,教育部最终决定将原来的北京女子师范学校改组为高等师范。(朱有瓛,1992)

然而,耐人寻味的是,当年张承荫在大量实际调查的基础上曾经指出,中学英语教员最为缺乏,如果经费拮据,只能设立一科的话,应当首先设立英语专修科。但是,到1917年教育部着令北京女子师范学校改组时,首先批准设立的却是国文专修科。不过,无论如何,在各种力量的牵拽中北京女子师范学校的改组计划终于启动。1917年8月,这所学校的国文专修科正式成立,并迎来其第一批24名女生。(北京女子师范学校,1918)……

第二章 多样的传统:女性个体的早期教育生活

1917年8月,16岁的程俊英从家里搬进了这所学校,成为北京女子师范学校国文专修科的一名学生。十多天以后,一个名叫冯淑兰的17岁女孩,也从河南不远万里地来到了这里。(程俊英,1991)这时,她们未来的两名同学庐隐和苏雪林,已经在女子中学或小学里任教,她们很可能在这段时期有过一次短暂的同事经历,因此有了一面之缘。在苏雪林眼中,庐隐还是那个“身在客中,常有抑郁无欢之色,与我们谈话时态度也很拘束”的黄英。(苏雪林,1934)

作为中国本土培养的第一代接受高等教育的女性知识分子,她们在进入高等学府之前,有着怎样的生活境遇和教育经历?她们怎样获得了“学问”,求学的道路是如何开始的?是谁给了她们求学的机会?又是什么原因促使她们放弃传统的女性身份和生活方式,不远万里地来此求学?与官方对女性高等教育的暧昧态度和模棱两可相比,她们又怀着怎样的入学动机与愿望?而所有这些又将意味着什么?……

带着这样一系列的疑问和困惑,我们将走近三位女性个体的早期生活世界,去发现一段或许与男性知识分子迥然不同的成长经历和人生故事。

一、寻求“新女性”:程俊英的故事

在福州城南营中军后有一座盆花掩映的庭院,内中繁花似锦,四季盛开,这里就是当地著名藏书家、举人老爷沈郁的府邸。在沈府中,朝南方向有一个很大的书房,房内明窗净几,藏书满厨,沈郁“天地有正气”的歌声,时常摇曳袅袅地从门缝里传出,使这座庭院充溢着一股浓郁的书香之气。(程俊英,1984)

沈郁有个女儿名叫缇珉,在父亲的影响下,缇珉自幼饱读经史,擅长文墨。后来,梁启超和秋瑾等人的思想开始在福州传布,受这些新思想的感染,缇珉不顾家庭反对,进福建女子师范学校读书,成为该校的第一届毕业生。秋瑾关于女性自立自活的观念激励着缇珉,毕业以后,她立志服务社会,自食其力,做一个不依靠丈夫、独立生活的现代女性。但是,在当时的福州,女性外出工作并不常见,缇珉一直没有找到合适的机会,只好回到家中,把全副才学教给女儿。[12]

1901年缇珉的长女俊英出生。在外祖父沈郁的府邸中,俊英度过了1-11岁美好的童年时光。(程俊英,1984)

1906年,俊英五岁,缇珉开始在父亲沈郁的书房里教俊英识字读书,吟哦唐诗。有一次,缇珉为女儿俊英讲解李白的《赠汪伦》。

赠汪伦

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

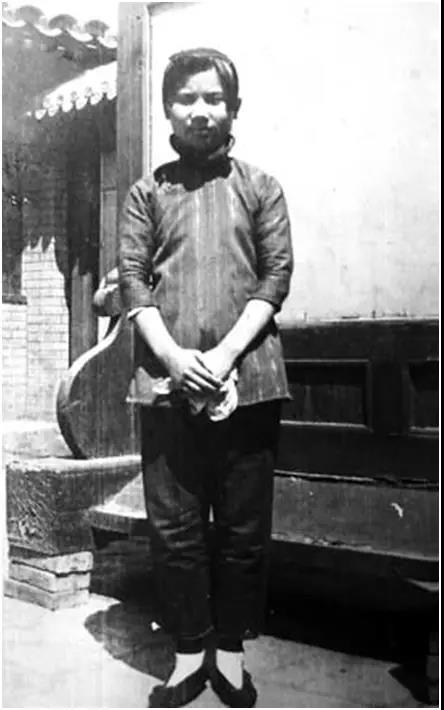

图2-1 程俊英(左二)与母亲沈缇珉及二姨、三姨合影,1906年,福建福州

资料来源:张素音老师收藏。

缇珉解说道:“诗只四句,却有两个人,一个是行者李白,一个是送行者汪伦,岸上还有一些踏歌送别人的,只听到他们踏地而歌的声音,却没有在诗中出场。此诗好在末尾两句,桃花潭是李白将去的地方,他用‘不及’的对比和‘千尺’的夸张,说明了汪伦的深情。有声有色,有景有情,好像一幅图画。你将来也学作诗好吗?”母亲生动的讲解和循循善诱的教导引起了俊英对诗歌的浓厚兴趣。从此,在母亲的指点下吟哦唐诗,便成为俊英幼年时期最幸福的事情。(程俊英,1988)

有时候,缇珉也带着俊英外出郊游。1906年的夏天,俊英跟随母亲和两位姨母到附近的鼓山游玩。她们清早五时坐轿子出发,八时许抵达山麓。步行上山,挥汗如雨。一路上绿叶成荫,蝉鸣唧唧。六岁的俊英虽然走得满头大汗,却兴致很高。她一边走,一边唱着儿歌:

阿蜞[13]叫,荔枝红,做灯笼。

蟋蟀叫,荔枝干,烘火笼。

登上小顶峰,四处望去一片青翠,景色宜人。她们便趁着兴致在山上一家外国人开的相馆照了一张纪念照。(程俊英,1984)

外祖父沈郁也非常喜欢俊英,每到傍晚,俊英总会跑到外祖父跟前,央求他讲故事。沈郁学识渊博,给俊英讲了很多历史故事。有一次,沈郁又打开了话匣子,娓娓讲来:

你不是爱吃“光饼”和“油炸桧”吗?光饼,就是纪念打倭寇有名的戚继光,福州人民感激爱戴他,把他为海军制作的干粮圆饼称为光饼。“油炸桧”就是油炸汉奸秦桧。岳飞是宋代的名将、爱国诗人,他“怒发冲冠”的《满江红》你不是读过吗?岳飞屡破金军,为主和派秦桧所害。后人敬仰岳飞的精忠报国,痛恨秦桧的无耻事敌,便用面粉制成条当作秦桧,放在油里炸,每天早上吃它泄愤。(程俊英,1984)

沈郁还经常和俊英的父母攀谈,督责俊英的教育。俊英依稀记得,有一次外祖父说:“海(程俊英的小名)不是喜欢读《诗经》吗?读《诗经》要看《毛传》,也要参考二陈。”因为俊英正在一旁,这话便记在了心里。不过,当时年幼的她并不清楚“二陈”是谁,稍长以后才知道,其一是明朝陈第的《毛诗古音考》,其二是清朝陈乔枞的《诗三家遗说考》,两位著者都是福建人。外祖父还常说:“过去的书院就是现在的学堂,清源书院、鳌峰书院在福建最有名。像陈寿祺辈,放弃大官不做,宁愿在家乡书院里讲学。书呆子最易惹祸,但讲书对己对人都有好处。”(程俊英,1984)

过了几年,母亲把俊英送到邻居的私塾里读书,老师是一位举人,每天讲授的书里有《诗经》和《千家诗》等。当俊英读《诗经》中《宾之初筵》一篇时,尤其是读到“宾既醉止,载号载呶,乱我笾豆,屡舞僛僛……侧弁其俄,屡舞傞傞”几句,一幅有趣的画面便跃然眼前,她仿佛看到那个醉汉又叫又闹,弄翻宴会桌上的盘碗,歪戴着帽子,歪歪斜斜地,又唱又跳的情景,绘形绘声,令人笑不可支。《诗经》写作风格的绘声绘色,加上俊英对诗文意境的迅速领悟,又激发了俊英诵读《诗经》的兴趣。除了《诗经》以外,俊英还特别喜欢《千家诗》中的绝句小诗,尤其是开篇第一首程颢作的《春日偶感》,让俊英颇为痴迷。

春日偶感

云淡风轻近午天,

傍花随柳过前川。

时人不识余心乐,

将谓偷闲学少年。

在母亲的启发和点拨下,这时的俊英已能准确把握诗意,评诗论诗了。读完以后,她笑着对同窗说,前两句是诗人写他走过的景,他喜欢这幅美景,我们读了以后也觉得喜欢,可惜当时的人无法体味,谁知千百年后的少年,却享受了这幅“过前川”的诗情画意。(程俊英,1988)

有一天,正是暑去凉来的初秋天气,下了一阵雨,老师对几个学生说:“你们读了古人一些咏秋的诗,‘读诗为了作诗’,大家写一首‘初秋’吧。”听到这话,俊英很是兴奋,不知从哪里来的灵感,她即兴作了一首《初秋》。

初秋

亭亭卓午尚骄阳,

一叶惊秋晚渐凉。

最是残荷新雨后,

隔墙风送有余香。

老师在卷上批道:“格律协调,词句自然,但嫌平淡,勉之勉之!”老师的点拨和勉励,又进一步激发了俊英读诗作诗的兴趣。(程俊英,1988)

母亲在重视家庭教育和私塾教育,希望为俊英打下良好古文功底的同时,还特别强调进学校读书。受秋瑾女学思想的影响,母亲认为,“女子必须进学堂,才能开通眼界,自食其力”。于是,在母亲的鼓励下,俊英十岁那年,便鼓起勇气投考福州女子师范预科,第三天发榜,竟被录取。可惜的是,没过多久,因为父亲到北京任职,举家搬迁,俊英便匆匆离开了学校。不过,这次短暂的学堂经历却让俊英对新式教育充满了憧憬,尤其让她印象深刻的是邓萃英校长的讲话。当时,刚从日本回国不久的邓萃英,抱着投身革命,专心教育事业的热情,在开学那天作了一场慷慨陈词的演讲。他大声地鼓励女生们要认真学习,抛开“三从四德”的旧观念,掌握知识和本领,将来走出家庭、自食其力。

过去要求女子无才便是德,什么德?就是“三从四德”。现在不同了,女子从家庭走出来,上了学堂,将来学会本领,不靠父母和丈夫,靠自己了。什么“三从四德”!

在母亲那里,俊英已经获得了关于“新女性”的懵懂认知,此时,经邓萃英校长句语重心长的强调,这几句话便深深刻在俊英幼小的肺腑里,给她一种豁然开朗的感觉。(程俊英,1984)

图2-2 1912年前后的程俊英,北京

资料来源:张素音老师收藏。

幼年时期,父亲因为忙于读书、应考,多半无暇顾及俊英的教育,因此在俊英早期的记忆里,父亲的形象往往显得模糊不清,甚至是“缺场”。但是,父亲年轻时代那种孜孜不倦伏案读书的情景,仍然给俊英留下深刻的印象。(程俊英,1984)

这就是程俊英1-11岁的童年生活,在书香四溢的氛围中,循循善诱的母亲和饶有趣味的唐诗、渊博的外祖父和动人的历史故事、父亲刻苦读书的背影和私塾老师的勉励,共同交织成一幅宁静、温馨的画面。沉浸于其中,俊英快乐地学着古文和诗歌,并在母亲的影响下,希望做一个自食其力的新女性,同时对学校满怀憧憬。

民国前夕,父亲程树德学成归国,供职于京师大学堂,母亲和俊英便跟随父亲举家迁至北京。民国以后,有一位亲戚当了学部主事,缇珉认为施展才学、实现自立自活的机会终于到了,便带着俊英到主事家里请求介绍职业。谁知主事听了,拍手大笑着说:“现在北京哪一部、哪一校有女子在那里办事教书的,你说说?如果我向部长介绍你,人家不是把我和你都当成怪物吗?”(程俊英,2004)事实上,这位亲戚的说法并不符合事实。早在1908年京师女子师范学堂初建时,就已经聘用女教师,民国以后,该校改称“北京女子师范学校”,也有不少女教师在其中任职。(北京女子师范学校,1918)但是,无论如何,缇珉仍旧没有找到工作,只好垂头丧气地回到家中,继续依靠丈夫过活。

不久,丈夫程树德续娶,缇珉从此郁郁寡欢,便把全部希望寄托在女儿身上,对俊英的教育更加严格。(程俊英,1980)

一次,邻居的小姑娘穿了一件新色的花布衣,俊英看见非常羡慕,央求母亲也替自己做一件。不料,母亲却厉声问:“士何尚?”俊英害怕地轻声回道:“尚志!”母亲又厉声问:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。你记得吗?”俊英流着眼泪回答说:“记得!”年幼的俊英同情母亲的遭遇,也羞愧自己的无志,心如刀割。等母亲息怒后,她悄悄地写了一个“志”字贴在墙上,朝夕以此自警,每日背诵母亲所授的《四书》、《五经》、《文选》等,不敢稍有怠惰,并立志好好读书,替母亲出一口气。长期的苦读,不但磨炼了俊英顽强的意志,也为她打下厚实的古文功底。(程俊英,2004;程俊英,1984)

母女两人在相伴读书的同时,也一定密切关注着北京城的教育动向。缇珉虽然没能走出家庭,实现“自立自活”的愿望,却一直未曾改变信念,而自己不幸的生活遭遇也从反面证明了这一信念:只有自食其力,做一个不依靠丈夫,自立自活的女性,才能摆脱传统女性寄人篱下的“傀儡”生活;而要实现自立自活,就要像秋瑾所说得那样,进学堂读书,掌握专业知识和技能。由此可见,远在1918年新文化运动的主将胡适热情洋溢地推介易卜生的《玩偶之家》和娜拉这一独立女性形象之前,[14]缇珉已经把类似的观念传输给女儿。同样是在新文化运动的另一位代表人物鲁迅提出“娜拉出走之后怎样”这一更为深刻的命题,并指明在女性独立的背后是经济“自立”这一基础之前,(鲁迅,1981)缇珉已经通过“言传身教”将个中深意告知了女儿。就这样,在母亲的谆谆教导和“前车之鉴”下,进学校读书,掌握专业知识和技能,做一个自食其力,不依靠丈夫过活的现代女性,便成为俊英少年时代的坚定信念。

1917年6月,北京女子师范学校的新任校长方还向教育部奏递呈文,请求正式添设教育国文专修科。得准之后,方还一面通过教育部知会各省组织招考,一面在报纸上刊载广告,拟定八月份公开试取新生。(北京女子师范学校,1918)

这年六月,俊英刚满16岁[15]。每年的六七月份是学校刊布招生信息的时节,俊英很可能知道这个规律,这段时间她特别留意家中的报纸,几乎每天都去翻拣。当看到北京女子师范学校打算添设国文专修科、于本年招生的消息时,俊英欣喜若狂。这个专修科是为改组高等师范而设立的,要求学生必须具备女子中学或师范毕业资格抑或具有同等学力。(北京女子师范学校,1918)和母亲商议后,俊英便向校方申请以同等学历应考。因为没有上过中学,在短短两个月的暑期里,俊英借来中学的史、地等教科书,日以继夜地读完。到发榜的时候,竟被录取。眼看母女两人十多年的努力就要结出硕果,俊英和母亲都显得异常兴奋。然而,就在这个时候,父亲程树德却泼了她们一身冷水。在父亲看来,女孩子进学校读书不成体统,表示坚决反对。(程俊英,2004)

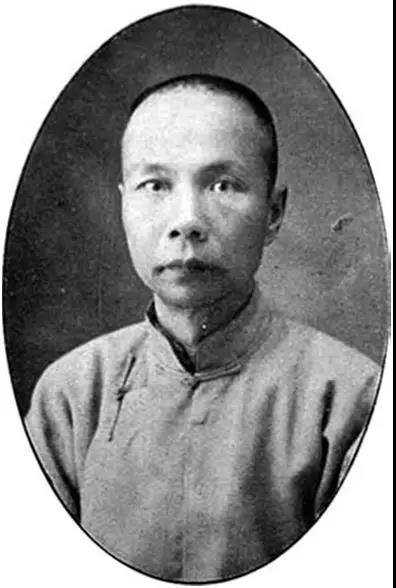

图2-3 父亲程树德(1877-1944)

俊英的父亲程树德,字郁庭,1877年出生于福建福州。1887年,程树德10岁,父亲和母亲双双故去,同父异母的哥哥将他逐出了家门。走投无路的程树德,只好来到附近的寺庙,敲门求助。方丈见他可怜,便收留了他。因为寺院窄小,没有空房,树德只好住在停放棺材的房间里。起初,树德很害怕,每每辗转反侧,彻夜不眠。然而,穷极思变,在困苦的环境中,树德立志发奋读书,凭借自己的努力,改变命运。于是,他请求方丈替他借书读,方丈恰好认识当地的一位藏书家沈郁,便每旬代他借一部书,次旬还书,再借一部。几年以后,树德读完了经史子集。大约在他十八、九岁的时候,投考秀才,结果不但考中,并且名列前茅。消息传到沈府,沈郁亲自来到庙里,表示愿意资助树德,并请他搬到自己家中。[16]

沈郁的举动大概出于爱才之心,也可能同时希望有个共学之人,因为此时的沈郁正在准备举人考试。过了几年,沈郁因为赏识树德的才华,便把爱女缇珉许配给他。婚后第二年,沈郁和树德一起应考,翁婿两人考中同科举人,在当地引为佳话。后来,树德又连中进士,并入翰林。由于性格耿介,树德不愿入仕为官。又因为倾慕严复、林纾等前辈同乡的博学多才及其输入学理以济世救民的传学思路,树德便决定出国留学,继续深造。于是,在沈郁的资助下,树德投考了官费留学,就读于日本东京法政大学,专攻法律。学成归国以后,树德即受聘担任京师大学堂教习,辛亥革命后,曾历任北京大学、清华大学教授。与此同时,他开始借鉴西方法政学的知识体系和研究方法系统整理中国古代的法律典籍,先后著有《国际私法》(1916年)、《汉律考》(1919年)、《九朝律考》(1925年)、《说文稽古编》和《论语集释》等书。[17](程俊英,1997)其渊博的学识和严谨的治学精神早在蔡元培出任北京大学校长之前就已经为学生所津津乐道。(顾颉刚,1982)

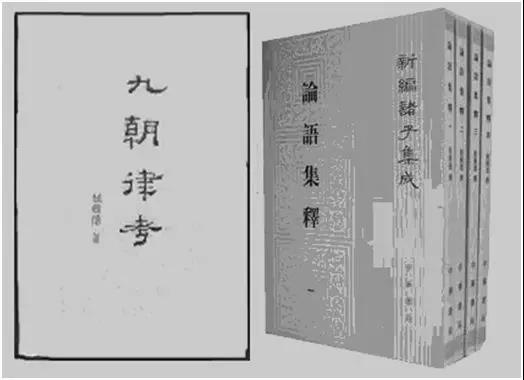

图2-4 程树德《九朝律考》《论语集释》

作为一个男性读书人,面对中国“数千年未有之变局”,程树德表现出一般士子所没有的权变态度。他既可以沿着传统的科举之路考取进士,位入翰林,也可以借助出洋留学的风潮,东渡日本,执教大学,顺利完成了由传统士人向现代知识分子的身份转变。此外,他还可以突破中学与西学的体用之辨和门户之见,将“性耽古籍,不能自已”的那份对中国传统文化的痴迷与输入学理、借鉴西学理路巧妙结合,实现治学道路上的现代转型与中西合璧。但是,在性别观念上程树德却表现得保守多于趋新。回国以后不久,程树德就以没有子嗣为由提出续娶,因为夫人缇珉只生有一个女儿——俊英。(戴从喜,2004)但是,在这个“冠冕堂皇”的理由之下实际隐藏的,很可能是程树德与沈缇珉截然不同的性别观念,尤其是对“理想女性”的设定。或许在程树德看来,对于女性而言,重要的并非是自立和才学,依旧是传统妇德。

事实上,在程树德没有续娶之前,他和缇珉的关系就非常疏淡。除去将大量的时间用于读书、应考、教学和著述之外,便很少与妻子接触和交流,两人的关系多少显得生分和疏远,以至于缇珉曾哀叹,自己婚前对李清照和赵明诚相与共学的憧憬化为泡影。

少时,我有一种梦想……梦想能遇上个才子,最好是像李清照赵明诚夫妇那样,共同致力于诗词学问,也好使闺中生活平添乐趣……可是,你父亲自结婚后,人前人后都正襟危坐,手不释卷。我曾劝他不用这么劳苦自己,文武之道,一张一弛嘛。他回说,并非不想偷懒,而是有感于岳父大人的器重,深恐辜负了他的期望,惟有一刻不放松,才能学有进步……时间一年一年过去,他取得了学位,又出了专著,还担任了京师大学堂的教授,也该算是功成名就了吧?可是,他在家中,仍然是那样冷漠……那年,他提出要纳妾。我听了,心中自然不悦,但我不会去反对他,只是说既然你这么想,那就找一个好人家的姑娘,知书达礼的。他一听就急了,连说不用不用,找个小户人家的姑娘,粗手大脚也无妨,无非是当个贴身的丫环使。后来,就娶了你现在的姨娘……[18]

对于两人关系的疏淡,程树德的回答是,因感念于岳父沈郁的抬爱和器重,深恐辜负他的期望,只有“一刻不放松,才能学有进步”。对此,缇珉的解释是,或许由于两人悬殊的出身和沈家对树德的再造之恩,使程树德对缇珉的感情更多了几分敬重和感激,却少了些平常夫妻的恩爱与亲昵。(蒋丽萍,程俊英,1995)这些解释都不无道理,但是,除此之外,两人不同的性别观念也很可能是造成他们关系疏远,并最终“离弃”的重要原因。

从程树德所纳的侧室来看,并非比缇珉更有才学或貌美的女子,而是缇珉的陪嫁丫鬟。据说是一位不识字,相貌平平,却非常贤惠的女子。这位女子就是后来知名教育史家程舜英先生的母亲。根据程舜英先生的回忆,母亲没有什么文化,不识字,但是却非常慈爱,在家里很懂得规矩。由于出身低微,既要服侍程树德,也要对夫人缇珉毕恭毕敬,家中的很多事情需要处理和忍耐,往往对自己的孩子顾不上关心。或许是因为操劳过度,年仅30余岁就离开了人世。舜英记得母亲去世时,虽然葬礼非常简单(与缇珉的相比),父亲程树德却非常伤心。[19]而从缇珉生前对二人关系的“观察”来看,树德对这位侧室的感情似乎也更为真挚,更像是夫妻。(蒋丽萍,程俊英,1995)

图2-5 程树德与孩子们合影,1925年前后

前排左起:程舜英、程之彦;后排左起:程丽英、程树德(怀抱程俊英的长女张继音)、三姐

资料来源:程舜英先生收藏。

在两位“妻子”过世后,程树德曾先后有过几位“妻子”,不过,事实上她们更多扮演着“丫鬟”的角色,负责照顾程树德晚年的饮食起居,多数没有什么文化知识。[20]由此可见,程树德对妻子角色的理想预期首先是一个遵守“规矩”,照顾其饮食起居,并能延续香火的女子,至于能否识字、有无才学则并不重要。因此,他对妻子缇珉的感情很可能是复杂的,或许当初与缇珉的结合未尝不是一种“报恩”的行为。

此外,对女儿们的教育树德也始终不怎么热心。在俊英对自己幼年教育的回忆中,父亲程树德的形象总是模糊不清,甚至是“缺席”的,当她考中全国最高女子学府,打算入学深造时,对于树德来说,更重要的却是“体统”和“礼教”,却并非发展女儿的潜能,增长其见识。

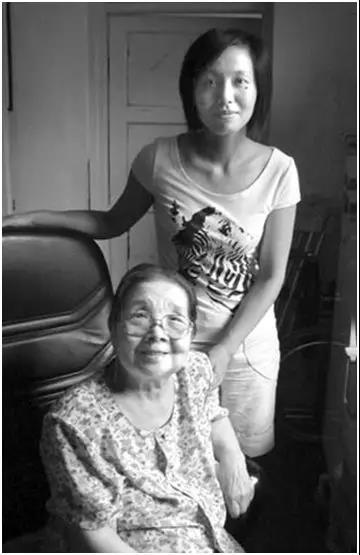

图2-6 程舜英先生(前)与作者(后)

2007-6-16,于北京师范大学程舜英先生家

程舜英[21]出生于1920年,在家排行第五。根据她的回忆,幼年时,父亲程树德非常忙碌,根本无暇顾及她的教育。上小学前,舜英曾在家塾读过书,虽然具体内容已经记不清楚,但是依稀记得男孩和女孩的教育还是有些差别的。

幼年时期的舜英,基本上处于一种“无人问津”的“自在”状态。直到后来,是大姐程俊英在一次回家时提醒父亲,“舜英年龄不小,该进学校读书了”。父亲这才意识到这个问题。舜英起初进的学校很不好,是附近一个非常糟糕的“协化小学”,一进学校读的已是四年级。与之相比,舜英记得对大哥的早期教育父亲非常上心,可惜大哥不喜欢读书,父亲虽然痛心却没有办法。由此看来,程树德对子女的教育和期望依然存在性别差异。后来,舜英通过自己的努力,考入重点中学,并在1940年考取当时著名的高等学府——辅仁大学,毕业后,舜英子承父业,留校任教,开始了在高等学府专心致力于学术研究和教书育人的生活。对于女儿出乎意外的“才明绝异”,父亲也曾表示过支持和鼓励,[22]但是,让舜英印象深刻的却是父亲时常挂在嘴边的唠叨:“女孩子上学读书,无非是图个好嫁妆,许配个好人家罢了。”因为在1930年代以后,整个社会已经“移风易俗”,女性接受教育不但相当普遍,并且多数有知识、有地位的男性更倾向于寻找有新式教育背景的伴侣。[23]由此看来,即使1930年代以后的程树德,在女学已经十分普遍的社会背景下,不再反对女儿进学校读书,但是女性的学识和教育依然没有获得独立的价值,只是一种通往婚姻、家庭和妻职的装饰与工具。

通过以上对于程树德对待妻子和女儿态度与行为的分析,不难推测,对于1917年时的程树德来说,他对理想女性的预期很可能依然停留在“妇学不必才明绝异”的时代,儒家教义对于女子“无名”、“无声”和“幽居”的标举,或许依然被树德奉为正统观念。因此,当得知已经16岁的女儿考取了全国最高女子学府,要离家住校读书的时候,树德的反应是:不成体统,坚决反对!

但是,由于夫人沈缇珉的坚持,程树德最终做出了让步。两人商议这件事情的具体经过,我们不得而知,但是,在女儿能否出外求学这一事件中,程树德的坚决反对和沈缇珉的鼓励支持正好针锋相对,如果继续坚持自己的意见无异于暴露自己的性别观念,明确表示对妻子缇珉的“贬抑”和难以认同,很可能是程树德与沈家微妙的关系和“报恩”的心态,最终促使程树德在这场冲突中作出了让步。于是,俊英便“渔翁得利”,逃出了家庭,在这所学校住读五年,开始了一种全新的生活。(程俊英,1997)

注释

[1] 1916年9月1日,蔡元培接到北京政府教育总长范源濂的电报,敦请其回国就任北京大学校长一职。电文曰:“国事渐平,教育宜急。现以首都最高学府,尤赖大贤主宰,师表群伦。海内人士,咸深景仰。用特专电敦请我公担任北京大学校长一席,务祈鉴允,早日归国,以慰瞻望。”参见:高平叔.1996.蔡元培年谱长编:上册[M].北京:人民教育出版社:613.蔡元培.1982.我在北京大学的经历[G]//钟叔河,朱纯.过去的学校(回忆录).长沙:湖南教育出版社:2。

[2] 1916年12月26日,总统黎元洪发布命令:“任命蔡元培为北京大学校长。”见晨钟报[N],1916-12-27.1917年1月4日,蔡元培正式到北京大学视事,发布就职通告:为通告事:民国五年十二月二十六日,奉大总统令:“任命蔡元培为北京大学校长,此令。”等因,奉此,元培遵于六年一月四日到校就职。除呈报外,特此通告。参见:高平叔.1996.蔡元培年谱长编:中册[M].北京:人民教育出版社:2。

[3] 1917年1月15日,经教育部批准,陈独秀在北京大学正式就职,并在校内公布。陈独秀来北京后,《新青年》编辑部随之迁至北京。参见:王光远.1987.陈独秀年谱:1879—1942[M].重庆:重庆出版社:35。

[4] 1917年9月10日,胡适到北京,就任北京大学教授。事实上,胡适应蔡元培和陈独秀之聘约来北大当教授,早在1917年1月中旬已经拍定。1917年9月21日,在北京大学新学年开学典礼上,胡适作《大学与中国高等学问之关系》的讲演。开学后讲授英文文学、英文修辞学和中国古代哲学三门科目;每周12学时,月薪280元大洋。12月,创办北京大学哲学研究所,自任主任,开始哲学学科的研究生培养。同时兼英文科教授会主任。参见:胡明.1998.胡适简明年谱[M]//胡适.胡适文集:7卷.北京:人民文学出版社:321。

[5]参见:“北京女子师范学校略图”//北京女子师范学校.1918.北京女子师范学校一览[M].北京:北京女子师范学校。

[6]关于“红楼”的称谓参见程俊英及其同班同学罗静轩的回忆。参见:程俊英.1985.回忆郑公二三事[J].图书馆杂志(2).罗静轩.1984.北京女高师在五四运动中[G]//北京师范大学校史资料室.五四运动与北京高师.北京:北京师范大学出版社:142-150.至于红楼称谓的由来则语焉不详。事实上,根据现存鲁迅中学的校舍来看(现鲁迅中学党委书记张济顺老师称,目前鲁迅中学的校舍建筑基本复原并延续了原北京女子师范学校的建筑样式。参见:张济顺口述资料,2009-07-12,北京鲁迅中学。),三座红楼的主体颜色并非红色,而是由青灰色的砖垒砌而成,但是,校舍的门窗、走廊、廊柱、楼梯、扶手以及地板和屋檐等木质结构则一律刷成朱红色。远远望去,在青灰色的砖墙和参天绿树的掩映下,红色的窗棂和廊柱显得格外醒目,或许这就是“红楼”的得名。据此,本文对三座主体建筑的描述皆用“红楼”称谓。

[7]参考女高师校门照片(参见:北京女子师范学校.1918.北京女子师范学校一览[M].北京:北京女子师范学校.国立师范大学第二部1931届毕业生.1931.国立师范大学第二部:女师大毕业同学录[M].北京:撷华印书局.)、程俊英的回忆(参见:程俊英.1985.回忆郑公二三事[J].图书馆杂志(2).)以及现北京鲁迅中学校舍建筑。

[8]关于女高师三幢红楼的建筑风格及其格局,主要根据校舍图和学校照片(参见:北京女子师范学校.1918.北京女子师范学校一览[M].北京:北京女子师范学校.国立师范大学第二部1931届毕业生.1931.国立师范大学第二部:女师大毕业同学录[M].北京:撷华印书局.)、程俊英的回忆(参见:程俊英.1985.回忆郑公二三事[J].图书馆杂志(2).)和现北京鲁迅中学校舍建筑复原。

[9]有关教会大学招收女生的记载,参见:金林祥.2000.中国教育制度通史:6卷[M].济南:山东教育出版社:434-435.一般认为,中国大学首开女禁,始于1920年2月北京大学设立女生旁听席,并于同期招收3位女旁听生。参见:朱有瓛.1992.中国近代学制史料:3辑:下册[G].上海:华东师范大学出版社:87,97.但是,新近的研究表明(参见:金林祥.2004.思想自由兼容并包——北京大学校长蔡元培[M].济南:山东教育出版社:255.),在此之前一些私立高校已经招收女生,如1916年上海大同书院开始招收女生。(参见:大同大学史略[G]//朱有瓛.中国近代学制史料:3辑:下册.上海:华东师范大学出版社:164-165.)1919年12月7日在蔡元培担任馆长的北京华法教育会创设的法文高等专修馆中招收女生两名。(参见:高平叔.1996.蔡元培年谱长编:中册[M].北京:人民教育出版社:262.高平叔.1984.蔡元培全集:3卷[M].北京:中华书局:466.)

[10]参见:1917年北京女子师范学校改组为北京女子高等师范学校呈文[G]//朱有瓛.1992.中国近代学制史料:3辑:下册.上海:华东师范大学出版社:668-669.该呈文称:“北京女子师范学校呈为改组女子高等师范,请予核准事。窃属校于民国六年二月呈递节略筹改高等,蒙批在案。”

[11]这种类型的学校有上海、福建和杭州等地设立的女子蚕业学堂,上海、北京、扬州、杭州和四川等地设立的女工传习所和女医学堂等。参见:朱有瓛.1989.中国近代学制史料:2辑:下册[G].上海:华东师范大学出版社:633-649.

[12]参见:程俊英.[1990].落英缤纷.[手稿].[张素音老师收藏]:19-20.

[13]蜞,蝉。

[14] 1918年6月,《新青年》出版“易卜生专号”,刊载胡适和罗家伦翻译的《娜拉》全本,胡适写了一篇《易卜生主义》,提出健全的个人主义。参见:胡适. 1998.《中国新文学大系·建设理论集》导言//胡适.胡适文集:3卷[M].北京:人民文学出版社:294。

[15]程俊英出生于清光绪二十七年阴历四月二十六日,即公历1901年6月12日。参见:张素音老师口述资料,2007-05-15,上海金谷村程俊英先生故居暨张素音老师家;另见:戴从喜.2004.程俊英先生生平著述简表(初稿)[G]//朱杰人,戴从喜.程俊英教授纪念文集.上海:华东师范大学出版社:385。

[16]参见:程俊英.[1990].落英缤纷.[手稿].[张素音老师收藏]. 19-22。

[17]程俊英.[1990].落英缤纷.[手稿].[程俊英之女张素音老师收藏]:19-22.又见程俊英.1997.回忆女师大[J].档案与史学(l)。

[18]参见:蒋丽萍,程俊英.1995.女生·妇人——“五四”四女性肖像[M].上海:上海文艺出版社:215-217.需要说明的是,此书虽系小说,是作家蒋丽萍根据程俊英先生《落英缤纷》的小说原稿改写而成,但是其中多数内容曾经过程先生的审阅和首肯,因此,其中的记述虽然有修饰或想象的成分,但是应该基本符合历史事实。

[19]参见:程舜英先生口述资料.2007-06-16.北京师范大学程舜英先生家。

[20]参见:程舜英先生口述资料.2007-06-16.北京师范大学程舜英先生家。

[21]程舜英(1920-2008),祖籍福建福州,1944年毕业于北平辅仁大学教育系,留校任教。1952年以后,长期执教于北京师范大学教育系,执著于挖掘中国古代教育制度的宝藏,著有《两汉教育制度史资料》、《魏晋南北朝教育制度史资料》和《隋唐五代教育制度史资料》等,主编《中国古代教育家语录今译》。在《中国大百科全书· 教育》、《教育大辞典》等多种著作中被聘为中国教育史学主要撰稿人。晚年不顾老年腿残,孜孜写作,著述共百余万言,对中国教育制度史的整理和发展作出了重要贡献。参见:程舜英.1998.隋唐五代教育制度史资料[M].北京:北京师范大学出版社:作者简介。

[22]大约在1933年,舜英出乎意料地越级考上了当时的重点学校“女一中”,父亲才开始对她重视起来,因为女一中离家远,父亲就专门派人力车夫接送,早上送去,下午接回。后来因为经济原因,这种待遇只维持了一年。程舜英先生口述资料.2007-06-16.北京师范大学程舜英先生家。

[23]参见:程舜英先生口述资料.2007-06-16.北京师范大学程舜英先生家。