教化的歧路:明清时期戏曲人物形象的

创造、流变与传播接受

孙玫璐 华东师范大学职成教所副研究员

“高台教化”是中国戏曲的传统功能定位,这一点似乎并无争议。明清时期戏曲发展抵达了一个高度成熟的阶段,成为社会各阶层普遍参与的文化娱乐活动。在此背景下,戏曲的教化功能被提升到了无比重要的地位,对其教化成效的彰显有着极高的期待,如陈洪绶所言:“伶人献徘,喜叹悲啼,使人之性情顿易,善者无不劝,而不善者无不怒,是百道学先生之训世,不若一伶人之力也。”但问题是:也许技艺高妙的伶人确有此般易人性情之神功,然而它却未必会成为施教者的忠实工具。在那个年代,教化之路实景如何?通衢大道抑或歧路丛生?

目前关于戏曲教化主题的研究,通常以相关律令、戏曲理论与剧作经典作为主要的分析素材,取得了相应的成果。然而,这一研究路径可能主要展示的是施教者对于戏曲教化功能定位的“应然”想象,却很少能反映其“实然”场景,因为中国戏曲不同于其他文学形式,它从早期就开始有了“案头”与“场上”的分别,如果借用美国人类学家罗伯特•雷德菲尔德(Robert Redfield)二元分析框架,“案头”即文人的创作剧本代表了上层阶级的精英文化,而“场上”,即实际的演出样态,则代表的是庶民阶级的草根文化。而进一步来说,戏曲这个特殊的教化场域,其复杂程度可能还远远超越了这样的一个二元框架,统治者、文人、伶人、观剧者都不是单向度的施教者、教化工具以及受教者。

当代戏曲剧作家王仁杰先生有言:“瓦舍勾栏不再,关马宏篇犹存”,意指在今日的中国社会中,戏曲已经不再是民众生活必不可少的部分,然而如关汉卿、马致远那样的元曲大家,他们的鸿篇巨制仍然留传不朽。不过,对于本研究追问戏曲教化实景的旨趣来说,困难恰恰在于宏篇易寻,演出实况难觅。

最终,笔者将研究路径的起点与重心聚焦于戏曲的人物形象(角色),在角色的创作、传播与接受过程中考察其流变,由此来呈现戏曲教化之路背后的价值冲突、竞争与融合。主要的研究分析素材来自于:不同版本剧作、剧作的多种评本、剧作不同选本(折子戏)、民间演出本、演出记述的史料、活态传承的当代戏曲演出影像等。在这些素材中我们可以努力追索到戏曲搬演的现场痕迹,感受演出效应,发现观剧者的兴趣和选择,进而得以探讨戏曲教化主题的表达从剧本转向舞台不断扩散过程中的多种动态。

以下试从两个戏曲人物形象的流变传播来窥探一二。

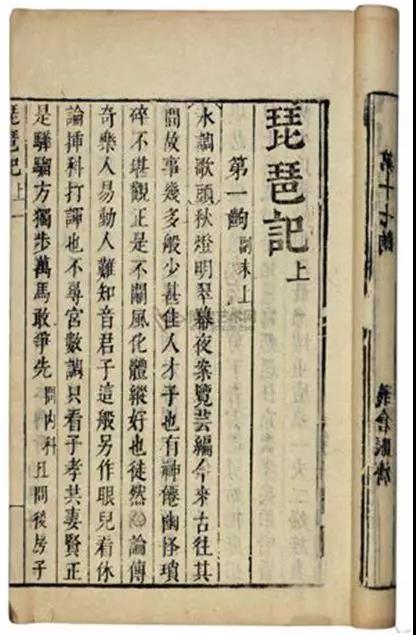

第一个人物形象出自“南戏之祖”《琵琶记》中的蔡伯喈。蔡伯喈,即蔡邕,这位汉代著名文学家,其个人品质如正史所载“……性笃孝,母常滞病三年,邕自非寒暑节变,未尝解襟带,不寝寐者七旬。母卒,庐于冢侧,动静以礼。”(《后汉书》),是极为正统的孝道践行者,然而,在高明《琵琶记》问世之前,至迟在南宋时期,他却成为戏文中“弃亲背妇”的反面形象,有陆游诗可证:“斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场。身后是非谁管得,满村听说蔡中郎。”(《小舟游近村舍舟步归》),《南词序录﹒宋元旧篇》中也有所记:“旧伯喈弃亲背妇,为暴雷震死。里俗妄作也,实为戏文之首。”元末文人高明作《琵琶记》力图“翻案”,着力塑造蔡伯喈“全忠全孝”的形象,讲述了一场“辞试父亲不从,辞婚宰相不从,辞官皇帝不从,赵贞女有节有烈,蔡伯喈全忠全孝”的完整故事。高明有着极为自觉的教化意识,他在《琵琶记》第一出中即开宗明义“不关风化体,纵好也徒然。……休论插科打诨,也不寻宫数调,只看子孝与妻贤。”然而,尽管他苦心编织了一个全忠全孝形象,并且不以文学成就作为自己的最高追求,但在戏曲实演中,恰恰还主要是其高度的文学性(“清丽之词”)而广受欢迎,并且从各戏曲选本的出目选择来看,所谓的“全忠全孝、一门旌表”的结局也很少受到关注。

又如《跃鲤记》之姜诗。姜诗本是二十四孝之一,在元代郭居敬所辑《全相二十四孝诗选》中有诗咏曰:“舍侧甘泉出,一朝双鲤鱼。子能事其母,妇更孝于姑。”这毫无疑问是一个面向普通民众施行孝道教化的“榜样”人物。

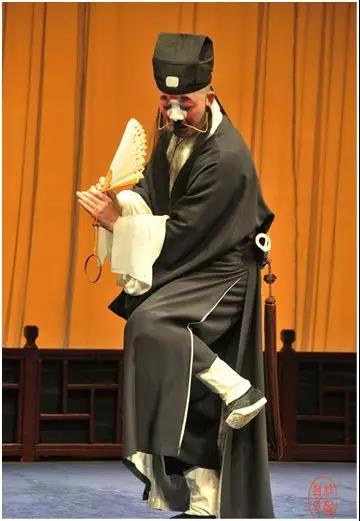

然而《跃鲤记》这个舞台演出中的姜诗形象,却是由“付”这一行当来应工的,头戴苦生巾,穿黑褶子,腰束黄宫绦,白袜,作鞋;勾副脸,左眼吊眼皮;挂丑三;手持白纸扇,宕一只“单照”(放大镜),腰间挂一本书。付这一行当扮演的常是奸臣、刁吏、恶讼师、沾光帮闲、白目秀才之类人物,展示的典型性格特征是阴阳怪气、奸诈诡谲、刁钻古怪等。《跃鲤记》不同于一般的戏曲剧本,在最早的明万历金陵富春堂刻本《新刻出像音注姜诗跃鲤记》中不题作者,明末祁彪佳把《跃鲤记》列入“杂调”中,云: “此即《跃鲤》原本,经村塾改撺( 窜) 者”。我们有理由推断这个剧本应该比较接近当时的“场上本”而不是上层文人创作的“案头本”。姜诗的戏曲场上人物形象与正统教化中的形象相对比,我们甚至可以捕捉到庶民阶层对于主流价值观的“反教化”,即以市井人情反对僵化极端的孝道。

正如《琵琶记》所谓:“我本将心托明月,谁知明月照沟渠。”(第三十一出几言谏父),戏曲教化之途,应然与实然之间,存在超乎预期的距离。从不同的素材和路径出发,也许会得到迥异的结果。通过分析戏曲人物形象的创造、流变与传播接受,笔者认为,探讨戏曲的教化功能,需要回归戏曲活动本体的视角。