孔子的另一面:女性后裔的视野

姜丽静 曲阜师范大学教育学院副教授

自五四新文化运动以来,持续百年(1917-2017年)的“激进反传统”进路宣告终结。随着中国的和平崛起,世界格局的改变,重建文化自信,成为当务之急。

新文化运动时期,受“激进反传统进路”影响,形成一种激进“五四”妇女史观。该观点认为:1)中国古代女性生活在“暗无天日”的压迫之中,鲁迅笔下的“祥林嫂”和关汉卿笔下的“窦娥”,代表中国古代女性的经典形象;2)在其时“打倒孔家店”的热潮中,该观点进一步引申认为,孔子创立的儒家学说以及由此衍生的礼教制度是导致中国古代女性受压迫的根源。

“五四”妇女史观不仅构成新中国建立以后妇女解放运动的逻辑前提,也在相当程度上影响着中国妇女史的学术研究和社会公众认知。然而,“五四”妇女史观是否揭示了“全部”、“客观”的历史事实?

20世纪80年代以来,从反思“五四”妇女史观出发,国外中国妇女史学者率先开展了大量研究(Susan Mann; Dorothy ko; Patricia B. Ebrey; Wolf; etc.),不仅极大修改了中国古代女性的“悲惨”形象,而且在史料运用、解释理论和研究方法等方面取得长足进步。

承续这一理路,本研究首先从反思“五四”妇女史观出发,通过典型个案——孔氏家族女性——教育生活史的探究,间接回应这一问题。

孔氏家族女性,系指中国儒家学派创始人孔子的直系女性后裔,主要包括孔子直系子孙的妻女。其中,将以孔子嫡长孙“衍圣公”的妻女为主要个案,兼及其他有史记载的孔子直系女性后裔。

“衍圣公”作为孔子的嫡系后裔、孔子身后荣爵的直接承袭者,在一定意义上,成为孔子和儒家文化在中国古代的独特象征,并承担着奉祀先祖,管理孔氏族人和教化世人的职责。与之相应,“衍圣公”妻女,以及其他孔子直系女性后裔,亦在一定意义上,成为中国古代儒家妇德规范的标识和楷模。

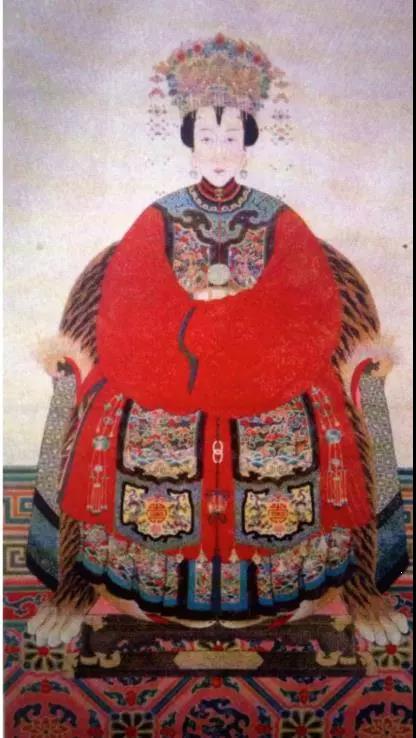

第74代衍圣公继配毕景桓

孔氏家族中曾出现了大量富有“才艺”的女性,其“才艺”范围涉及诗、词、古(散)文、绘画、书法、篆刻、音律、棋奕和医药等多个方面。女性诗人、画家之间,存在广泛地交游、诗词唱和活动,形成了一个彼此激赏、互助的女性文人群。而个别女性,对长幼之序、内外之别等既定社会和性别秩序的大胆僭越,其生前和身后却赞誉不断,暗示了社会和性别秩序的巨大弹性和多歧性。

鉴此,值新文化运动百年之际,亦在当代中国文化转向的特殊语境中,借助孔子女性后裔这一特定群体,重审“五四”妇女史观,还原中国古代女性生活和教育的更多历史面相,将有望(间接)澄清关于孔子及其学说,进而扩及中国传统文化的诸多误解,具有重要而深远的社会意义。