历史叙事的再可能:

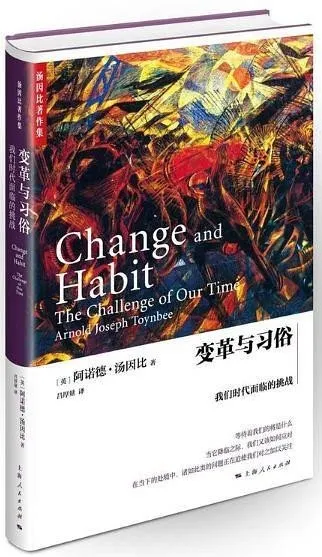

汤因比《变革与习俗》

文 / 张峻源

【英】阿诺德·汤因比 著

变革与习俗:我们时代面临的挑战

吕厚亮 译

上海人民出版社, 2016

https://book.douban.com/subject/26662813/

不可能想象有哪一部重要的历史著作是根据彻底的后现代主义的视角并使用后现代主义的语言和词汇写了出来的。

——[美]伊格尔斯[1]

[1] [美]格奥尔格·伊格尔斯. 二十世纪的历史学[M]. 何兆武译. 山东:山东大学出版社, 2006:129.

保罗·克利《新天使》

这幅似乎令人难以理解的画作是印象派画家保罗·克利(Paul Klee)的代表作品,并引得本雅明(Walter Benjamin)如痴如醉重金购入并成为其历史哲学探究的重要入口。在此,我们不妨将其评论加以重温:

保罗·克利的《新天使》画的是一个天使看上去正要从他入神地注视的事物旁离去。他凝视着前方,他的嘴微张,他的翅膀展开了。人们就是这样描绘历史天使的。他的脸朝着过去。在我们认为是一连串事件的地方,他看到的是一场单一的灾难。这场灾难堆积着尸骸,将它们抛弃在他的面前。天使想停下来唤醒死者,把破碎的世界修补完整。可是从天堂吹来了一阵风暴,它猛烈地吹击着天使的翅膀,以至他再也无法把它们收拢。这风暴无可抗拒地把天使刮向他背对着的未来,而他面前的残垣断壁却越堆越高直逼天际。这场风暴就是我们所称的进步[1]。

可见,这段论述揭示了这样的场景:新天使发现了掩埋在历史凯歌之下的骸骨与残垣断壁,并试图将它们拾起并加以拼贴。然而,“进步”打碎了这一切,使得对残垣断壁彻底沦为了废墟,导致新天使对废墟的凝视愈发困难以至沦为了不可能——这一不可能不仅意味着“看不见”,更意图宣称残骸自身“从未存在”。由此,本雅明认为“线性史”(Linear history with the idea of progress)不过是胜利者的凯歌,将真正的历史加以掩埋[2];他进一步指出线性叙事内在的种种断裂,而这种断裂导致了宏大叙事(grand narrative)的基座动摇[3]。

宏大叙事的地位如何?至少在二十世纪前是无可置疑的——人们都坚信前行的每一步必然付出代价,但会使未来会走向一片光明:这样的理念产生于欧洲并蔓延于全球。然而,二十世纪的风云动荡使得越来越多的人产生了怀疑——“现代性”(modernity)与宏大叙事真的是一趟通往天堂的快车吗?

不少知识分子已然对其发起了挑战,在史学界,年鉴学派(Annales)率先冲破政治史的桎梏转向文化与心态史的研究,海登·怀特(Hayden White)则用历史文本本身向传统历史的合法性进发质疑;文化界则顺着伯明翰学派(Birmingham School)的指引深入日常生活,发现着宏大叙事遮蔽下的种种症候;而利奥塔(Lyotard)则干脆的宣布了对“神圣的、有唯一目的、终极价值、连贯性历史进程的”的宏大叙事的质疑,用他的话来说,后现代(Post-Modern)就是“对元叙事(meta-narrative)的不信任”[4]。于是,后现代浪潮兴起,处处都充满着解构、戏仿与拼贴,“高贵的单纯、静穆的伟大”[温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann)语][5]轰然倒下,碎片与个体弥散在社会之中。

史学家汤因比(Arnold Toynbee)用《变革与习俗:我们时代面临的挑战》(Change and Habit:The Challenge of Our Time)一书试图做出回答——当然,这也仅是其回答的一部分。作为继承斯宾格勒(Oswald Spengler)史观的学者,汤因比意图使用“文化形态”(cultural morphology)这柄武器重整宏大叙事的可能性。

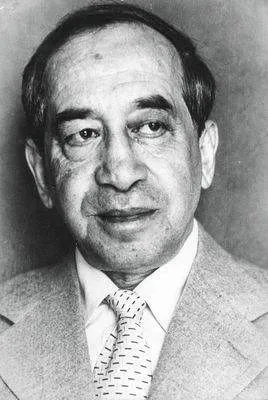

阿诺德·汤因比

有趣的是,后现代一词恰恰是汤因比于1947年《历史研究》中提出的(,他用其描绘西方自1875年以来的文化特征:多元化与去西方中心化。由此,汤因比意义上的宏大叙事就脱离了以往的纯粹政治与国家史(抑或说是纯粹的精英史),而将目光转向了文明。

[1] 汉娜·阿伦特.启迪:本雅明文选[M].张旭东,王斑,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2008:15.

[2] 在本雅明身上充满着吊诡:历史唯物主义与神学在他身上交织。他满怀希望的为无产阶级指引道路,却也将“弥赛亚”这一神学词语贯穿其间。事实上,本雅明捍卫的是一种理想,是将无产阶级纳入其伊甸园的充满着神学色彩的理想。

[3] 当然,宏大叙事是一种史学撰述方式,而进步观念则更接近于某种史学内容,二者并不是必然的关系。但在现实生活中,宏大叙事经常与“进步”是加以捆绑的。

[4] 在社会学界,后现代的冲击不如其他学界来的影响大;相应的,艺术界则总是作为先驱而存在。

[5] 温克尔曼以其形容古希腊艺术的魅力,并认为这是古典艺术的最高理想。马克思也认为古希腊艺术永恒的魅力来自于其所展示的“人类童年时代的真实”。

1.

>>>凝视的逻辑<<<

宏大叙事的再书写

历史是什么?爱德华·卡尔(Edward Carr)将此作为标题著作加以回应,他将兰克(Leopold Ranke)与柯林伍德(Robin Collingwood)对历史的两种观点摆开并加以评述。在兰克那里,“历史是客观存在的事实”,而在柯林伍德处历史则是心灵的,“是历史学家心灵中重演过去的思想”。而卡尔则认为:“只有 当历史学家要事实说话的时候,事实才会说话:由哪些事实说话、按照什么秩序 说话或者在什么样的背景下说话,这一切都是由历史学家决定的”。可见,卡尔并未一边倒,而是谨慎的在“事实”与“叙事”之间寻求一种平衡。同时他清醒的意识到历史是主观的,因为“人在观察自身”[1]。换言之,我们对历史的获知须经过观察。

我们不妨回到卢曼(Niklas Luhamnn)进行对观察(observe)的考量:卢曼指出,观察意味着产生区分(distinction)[2],即观察者与被观察对象是站在两端的,显然观察者不可能自我观察(观察作为观察者的自我)之时又兼顾被观察对象,这就意味着区分使得观察者不能同时观察两边[3];由此,一阶观察并不能真正趋近事实,这意味着就需要二阶观察(second-order observation)[4]。而这一观察已被延展至文学批评领域[5]。在此,我们姑且将二阶观察迁移至历史领域进行推演:如若我们将历史事实与社会事实比较,便会同样意识到一阶观察的局限性:我们与历史是分处两端的。如果说对于社会事实而言,对生活世界的“牵心”(Fürsorge)能够为观察者所易感;但对于历史而言,一阶观察反而有其应然置身事外的辨词——远离历史才能看清历史:言外之意,二阶观察的任务只是去顺着一阶观察的指路标去完善它即可。

尼古拉斯·卢曼

果真如此吗?诚然,“一个时代在历史中占据的位置,更多地是通过分析它琐碎的表面现象所确定的。而不是取决于该时代对自身的判断。”[6] 然而要看到的是,克拉考尔(Siegfried Kracauer)并未对回到历史情境去做观察加以否决。恰恰相反,克拉考尔点出了宏大叙事的痛点。而对于历史观察者而言,一阶观察并不意味着定向趋近客观与真实,同样需要二阶观察的自省。

克拉考尔

事实上,真实的历史早已不可触摸,历史观察者只能通过文字、影像、遗址与口述等方式去拼贴还原历史事实。而这就意味着对历史的观察从一开始就沦为了彻底的不可能,而这一不可能恰恰以客观面貌迷惑众人。于是,对“客观观察”“时间间隔”的迷信正引诱着我们沉入黑色的假象之海。正如布朗肖(Maurice Blanchot)所指出的:海妖塞壬之所以能够成功迷惑众生,恰因为其“唤醒了人在生命的正常状况下无法满足的坠落的极端快乐”[7]。由此,我们讶异的发现,对“客观”“中立”“绝对事实”的追求居然成为了一种坠落,智识的欲望及其唤醒的快乐竟然是可能引诱我们沉入假象之海的元凶罪魁。

于是,我们进一步危险、谨慎却又勇敢地将历史学领域上的“观察”偷换为“凝视”(gaze)——既然追求理性与真实也是一种欲望,那么这种替换又有何不可呢?再推进一步,我们将观察表述为为凝视与对凝视的凝视(姑且称为“二阶凝视”)。所以,终极凝视也缺位了,欲望直接取消了它的中心载体。这就意味着,我们对历史是带着欲望的摸索。我们自身就安置在历史坐标中,而欲望牵引着我们浮向空中自以为脱离了束缚,但这仅是一厢情愿的幻觉。

现在让我们重新凝视新天使:站在画外我们能看到无力的新天使,它难以凝视的废墟以及裹挟其前进的风暴等等,但这并不意味着我们获得了画的全貌:我们与新天使都生长在历史中。无论我们如何凝望并评述《新天使》,历史都在背后牵线指引,即我们无法逃开欲望与历史本身的牵连,于是就需要二阶凝视——检视凝视本身及其历史,这意味着我们要在考察历史中去理解历史,甚至要将自身安置于历史中去感受历史。然而,当我们如此尝试后便会意识到:回到情境中理解历史实质上拆解了“客观”“中立”的可能性——如同社会观察一般,历史观察也没有终极意义上的“客观”与“绝对”。我们在回到历史中尝试解释历史,而我们的解释同时也是历史笼罩之下的产物。而在这种解释下,我们悄悄将历史解构了,让宏大叙事更为零碎而无力。由此,二阶凝视所带来的反而是一种解释的路径,可谓探寻本质的事与愿违。[8]而本质的不定必然会导致宏大叙事的崩解,那么宏大叙事真的不可能了吗?笔者认为,既然我们已然通过扭曲进入了解释学的路径[9],那么不妨来重温解释学先驱狄尔泰(Wilhelm Dilthey)的论述:

“个人是社会最基本的能动体,他们的活动建构出社会存在,但是人绝不是某种‘先于社会而存在的东西’。所有被独立抽象出来的人都是虚构的,人总是处于特定的社会存在的历史关联语境之中。所以,我们都是历史性的存在。”[10]

经此论述,我们看到狄尔泰同时肯定了“人”与“社会历史”的存在。当然,“人”是微观而具体的,而“社会历史”则是宏观而抽象的。而抽象的宏观存在自然需要叙事作为其说明与解释,“宏大叙事”显然是被需要的——我们似乎又回到了原点,宏大叙事又安稳落座了。

但一切并非如此。宏大叙事的基础是建立于个人生命的具体与流动之上的,没有个人的流动与建构就没有宏大叙事的根基。因而,宏大叙事的统御力不应当是凌驾而武断的——这意味着宏大叙事必须从“一”的迷梦中苏醒,切实的从“天上之城”落到“人间之城”来,收敛其狂傲的进步之风。否则,宏大叙事就永远无法摆脱“没有人的历史”[11]这一诟病。

这一目标又要如何操作呢?我们或许可以轻松的说宏大叙事是个体生命的有机整合,然而在现实层面无法如此轻描淡写,而文化(抑或说文明)可能是一个较为适切的切口。至少,文明史不似政治、军事历史总是精英的舞台(至少表面如此),其包含了一个地域的总体生活。就这个意义上讲,汤因比将文明作为其宏大叙事的视角,是恰如其分的。

[1] [英]爱德华·卡尔. 历史是什么[M]. 北京:商务印书馆. 2007:50.

[2] 宾凯.政治系统与法律系统对于技术风险的决策观察[J].交大法学,2020(01):137-151.

[3] 这一概念启发于胡塞尔,其一阶观察与二阶观察的提出见于其《法社会学》。对卢曼而言,一阶观察注重观察结果,而二阶观察则反身性的回到“如何观察”这一问题上来。二阶观察是对一阶观察的观察,是观察的自反与上升,是对一阶观察本身的追问——一阶观察如何可能,有何盲区。

[4] 卢曼的二阶观察是蕴含在其“系统”与“风险社会”之中的。二阶观察的出现意味着纯粹“社会事实”的破灭——即不存在一个绝对独立于观察者的“客观中立”的事实。在这个意义上,没有“终极观察者”实际存在。

[5] Laura Appignanesi. Two-sided form, differentiation and second-order observation in Escher’s artworks and Calvino’s stories[J]. Kybernetes,2019,48(5).

[6] 林雅华.克拉考尔的现代性批判理论路径——以《等待者》为例[J].福建论坛(人文社会科学版),2016(09):86-92.

[7] [法]莫里斯·布朗肖. 未来之书[M]. 江苏:南京大学出版社, 2015:3.

[8] 如果我们在此为这一“凝视”命名的话,或许“历史凝视”是个不错的选择。但这具有迷惑性,我们不是上帝而仅仅是作为人凝视历史,而这一凝视必然是被凝视对象的权力也蕴含其中的。于是,我们受到的权力作用就变得复杂了起来。

[9] 显然,笔者在这里有意扭曲了现象学与解释学的关系与内涵。但现象学与解释学并非是截然对立的,保罗·利科就开辟了现象学-解释学这一路径。利科既反对胡塞尔这一先于我在的“虚假我思”,同时反对狄尔泰将说明与理解加以截然对立。对利科而言,反思意味着自我定位却非自我占有,主体是发生在解释之中的。

[10] [德]威廉·狄尔泰. 历史中的意义[M]. 江苏:译林出版社. 2011:96.

[11] 关于人在历史中的地位这一问题在历史学上具有颇多争议,并是二十世纪非常重要的史学议题。历史是关于“事”还是关于“人”的,渗透在主要史学家的核心观点中。典型体现是福柯曾在《词与物》的结尾处预言——人会像沙滩边的一张脸被抹去引发了历史学家的争议与忧虑。

2.

>>>未来及其兴衰<<<

历史的文化书写

让我们首先回到汤因比。汤氏被罗素(Bertrand Russell)称为“二十世纪最伟大的历史学家”。身为一名学者,汤因比生前就获得了美誉并介入公共事务之中。其核心代表巨作《历史研究》(A Study of History)更是历史学专业的必读书籍之一;而《文明经受考验》(Civilization on Trial)一书更是使其进入了公众视野。而对于中国读者而言汤因比可谓熟稔,“未来属于中国”的论断使其位列“老朋友”的行列中。

《时代周刊》封面的汤因比头像(1947)

身为斯宾格勒的信奉者,汤因比继承了“文化形态观”,并将文明作为其历史研究的单位。“文明”这一词汇有点太“虚”了,它是不存在的,诸如国家一类的词汇所指才是确实的——其时最激烈的反对者索罗金(Pitirim Sorokin)如是说。而汤因比则反驳道:“如果‘文明’不是真实的存在,那他们所坚持的‘国家’也一定不是真实的。‘文明’如果不能作为研究单位,那‘国家’也不可能。国家和文明都是人类的一种关系网络,都是同一属性的现实或非现实。”[1] 那么文明是什么?汤因比描述其为“在一个特定时代存在的一种特定文化或特定文化阶段,是‘一个可认识的研究领域’”,并未对文明作出严格的界定。而这句话传递给我们这样的信息:文明是文化的集合,且文化是可认知的。由此,汤因比所做的文明研究,也可以看作是建构关于人类文化的宏大叙事。

言归正传,本书是在汤因比学院报告的基础上修订而成的。通览目录,汤氏将全书分为“我们时代面临的挑战”“政治生活中对秩序的至高需求”“宗教中保持自由的可持续性空间”及“技术对生活的影响”四个部分,单看标题便可察知汤因比浓厚的“介入”(Intervetion)态度。

首先,我们时代面临着何种挑战?汤因比首先指出,挑战即“等待着我们的将是什么”“我们应当如何应对”这两个问题。而总是姗姗来迟的未来致使我们试图向过去寻求“智慧之光”加以应对。当然,过去的经验不是万能的且并不是必然的,但我们可以从中总结出相对固定的或有规律的特质(但这必须审慎)。

汤因比将目光投向了人性——在时间流中有着相对固定的人性:如社会性、自觉选择、辨别善恶、宗教,受欲望的牵引等,其中还点出了语言的重要性;而这些特质恰恰帮助我们理解文化遗产,而这也正是“史学所关注的领域”。

“相反,在人文社会领域里,经验只能帮助我们进行猜测。诚然,在这一领域中,过去发生的事情也会重视。但它们并不一定会重视,而且它们的首次出现本身也不是必然的。”

“既然精确的数学计算在我们对自然世界的推测中取得了极其辉煌的成功,那么,是什么因素导致它在处理人类事务时失去准星了呢?显然,认为社会世界中的一个未知量便是人类主动选择的重要能力。”

“时间会有意无意地揭示人生在社会、文化层面上经历的变化。这股人世变幻的洪流在以往和未来的流向就是本书的主题。”

而既然提及历史,就无法绕开进步。汤氏将进步划分为生命的、技术的与精神的。然而,汤因比审慎的判断了进步并不是理所当然而一帆风顺的——特别是当“头脑”(当下理性)与心灵(非理性)发生冲突之时。汤因比提醒我们,当下的判断往往是自负的,而我们会在这一自负之中犯下“对未来之人的错误”;汤因比继而指出这种进步是伴随着“分分合合”中产生的,而如今则到了一个岔路口——我们必须要在“大统一”与自我毁灭中做出选择。而不幸的是,分裂恰恰是世界的常态,而这种分裂在今日以民族主义为主要表征。

“头脑现在又想将人类生活领域中的事实量化:正如心灵所感到的那样,这等于是对这些事物本性的扭曲。头脑强加给心灵一串抽象数字的方式,难道不就是对心灵的一种过分挑衅吗?”

“我们所能看到的只是,这场拔河(即分裂与统一)的结局并不是由人类无法控制的外力所决定的,它取决于人类自己的选择;而在原子能时代的背景下,必须作出决断的时刻已迫在眉睫。在这个问题上,我们对未来的洞察力完全来自我们对祖先所作过的种种选择的知识;面对这些选择的记载是十分引人瞩目和鼓舞人心的。”

“我们对当代民族主义成分的分析揭示了它的危险程度。高级宗教一度试图将人类从对自身集体力量的崇拜中解放出来,而这种民族主义则是对该崇拜盲目的回归。”

统一意味着秩序,这也就不难理解汤因比为何紧接着探讨“政治生活中对秩序的至高需求”了。汤氏在这里提出了“世界性国家”(world-state)的设想:所谓世界性国家,“其政府必须对地球上所有有人居住的和能到达的地区,以及地球大气层及其外围宇宙空间都能进行有效的控制”,这不难使人联想到科耶夫(Alexandre Kojève)对全球“普世均质”[2]的构想。但与科耶夫法权这一条道直行相比,汤因比显然在做选择题:真正意义上的世界性国家从未出现过,因此他比较了历史中的“潜在世界性国家”,如罗马世界性国家、埃及世界性国家、中国世界性国家等优缺点——这背后便是文明的竞逐。与此对照的是,西方世界则一直以分裂作为其历史的基底。

“罗马世界性国家重视稳定而轻视活力,宁可保守而绝不异想天开;它的表现是合乎此类国家的惯常特性的。”

“只要埃及文明还保持着自身的特征,这种冲动(渴望统一)就一直处于活跃状态;它成功地使得此后的异族征服者们满足埃及人保持统一的要求。”

“中国世界性国家也懂得如何让异族征服者服务于自己的目的。”

在比较之后,汤因比提出了关于真正世界性国家的构想:他认为技术正逐步而不可反抗地将我们的肉体拖到了世界性政府的门口,但我们的心灵对这只利维坦显然是抵触的——这就需要费周折。汤因比反对种族偏见的同时也允许暴力存在,并同时求助知识分子以建设“共同文化”。最后,他将这一希望转向了中国。

“每当我们发现一种能将一个世界性国家维系起来的共同生活方式的时候,我们就必须去试图找到那个负责将这种统一生活方式传播到各个地区,并使之世代相传的人群。”

“共同文化对于世界性国家的建设来说是不可或缺的,但仅凭这一点还远远不够。如果政府没有掌控实权的话,社会、文化领域的一致性还不足以维持一个国家的长治久安。”

汤因比在构筑了庞大而统一的国家机器后又对宗教的多样网开一面:世界性国家必须要允许多种不同的宗教存在。当然,他并非来者不拒,而是将六种宗教称为高级宗教(higher religions)并加以称赞[3]。汤因比向我们展示了这些宗教文化的历史。这些宗教之所以能荣登其名单,是因为它们在历史的发展中有着共性:都倡导人与终极真实进行对话,并鼓励教徒向着这一目标而不断进化。当然今日的宗教必须删繁就简,去除各类繁琐的礼仪与冗杂方能“尽力为人类服务”。而相应的,由于宗教属于人的精神皈依(甚至说宗教创造了最初的精神世界),因而不能使用强迫手段将它们进行统一;相应的,宗教也是单调的世界性国家的调味品。

“受到高级宗教启示的人便拥有了一种精神力量,它可以作为一种独立的道德力量被用来与社会分庭抗礼。受启示之人可以从外部观察自己所在的社会,并站在一个位于自己之上的精神制高点去评判它。”

“事实上,意识形态只是高级宗教不完整的、不令人满意的替代品。尽管如此,在高级宗教恢复自己从前对人心的控制之前,意识形态必然仍将占据上风并赢得之前信奉高级宗教的世人的皈依。”

“或许,任何一种生存长久的高级宗教的成功都不分在于:他特别迎合了某种心理类型的精神需要。如果真是如此的话,那么我们有理由认为,任何一种宗教都只能服务于一部分人类。”

最后,汤因比将目光转向了技术。在他眼里,技术是一把双刃剑(我们老套的仍然用这个比喻):回顾技术的发展史,汤氏认为它带来了方便,却又不可避免的让我们进入城市的无穷存在中;而作为其集中体现的机械化即带来的组织化,又会使我们的生活变得千篇一律。幸运的是,技术让我们也拥有了更多的富足与闲暇[4],它在剥夺了传统文化对我们影响的同时,也将更多的文化创造力赋予了我们。人人都可以在闲暇中享受生活,真正创造新世代的文化。

“技术已经引起了翻天覆地的社会变化。它正在制造人口爆炸、全球城市化和随之而来的人口过剩现象;它正在制造机械化、标准化和随之而来的乏味生活;他还在制造富足的生活状态和随之而来的福利资源稀缺和闲暇时间增加。”

在一捋本书之后,汤因比的思路便相对清晰地呈现在我们面前:他将文明的统一作为自己“世界性国家”构想的基底;而为了这一构想,他试图从已有的文明史中寻找答案。对他而言,“世界性国家”即意味着一场大变革,而这场变革面临的种种现状正需要学者对其进行习俗意义上的挖掘。汤氏对于文明的考察及描述显然是宏大叙事的,但其考察却有意脱离了“进步”和西方中心的束缚,对技术与现代这一神话产生质疑。在考察文明史的过程中,汤因比也并未简单的贴标签,而是就不同文明的演化路径及主要特质做出了描述,并试图从中找到能够建构利维坦的有利元素。

私以为,对汤因比而言,从文明史入手而非国家史恰是帮助其重构宏大叙事的妙途——对文明史的考察有助于跳脱以往政治史与民族史的视角桎梏。对于文明而言不存在严格意义上的孰优孰劣,而是各有所长各有特点。汤因比对各文明及各宗教的分析让我们看到了作为文明的人类单位比单纯作为国家的人类单位展现出了更多的可能性。这样建构的宏大叙事的侵略性与霸权无疑在减弱,而这也恰恰使其能够获得更为强大的解释力,更易为人所接受——当然,这绝不是宏大叙事重建的终极目标。

坦诚讲,单就本书而言我们更多看到的是汤因比的政治构想与文明的总体考察,汤氏的主要思想及研究还是要回到其《历史研究》中加以明确,本书仅是其一小部分的思想集。单就其“世界性国家”的构想而言,便显得有些天真了。正如科耶夫“普世均质”的构想被施特劳斯(Leo Strauss)指出非通过僭政(Tyranny)的方式实现不可,汤因比的这一构想事实上也须得建立于暴力与霸权之上,这倒颇有些“霹雳手段,菩萨心肠”的味道了(且不论这一目标的正义性是否真的无懈可击)。但正如基辛格所言,“伟大的事业往往需要一点天真和理想主义去推动”。[5] 而在战后世界范围内种种局部联盟的成立,某种意义上正在实现汤因比的理想[6]。

无论如何,汤因比通过本书试图以文明视角构建一种更为平视而通达的宏大叙事都是值得我们注意的。他对于历史的凝视是明显“介入”而更添了一些温情;同时,他也冷静的观察到了诸文明发展中的种种兴衰。当然,我们不能苛求汤因比对文明作出细致入微的考察,但这也同时给了研究者以启示——如果由我们来执笔文明史,我们会如何加以凝视,并如何书写呢?

[1] 刘宝.汤因比文明理论撮要[J].文史杂志,2020(01):78-83.

[2] 科耶夫对普世均质的构想来源于其著作《法权现象学纲要》。“普世均质”试图用现代性与理性打造一个超越人类内部斗争与竞争的统一国家。笔者认为,科耶夫的设想是黑格尔“绝对精神”(absolute spirit)在政治领域的翻版。

[3] 分别是琐罗亚斯德教、犹太教、佛教、印度教、基督教与伊斯兰教。

[4] 闲暇显然是重要的,汤因比在此处的闲暇观很可能受到了蒙田的影响。蒙田曾认为,闲暇是人生必须,是完成劳动的报酬。而汤因比则认为技术让我们可以更轻松的完成这一交换条件。

[5] [美]亨利·基辛格. 大外交[M]. 海南:海南出版社,2012:9.

[6] 在笔者写作前不久,英国脱离欧盟成为事实。笔者认为,这恰恰印证了汤因比在本书中的论断:西方世界总是分裂抗拒统一。

3.

>>>众声喧哗的时代<<<

公众史学背景下的叙事思考[1]

互联网的发明不是一场创新,而堪称一场革命。在网络的辐射下,世界的声音与图像海量般的增加了——人们意识到无论身处何地、财富多寡,皆可发出自己的声音并为世界收听。而以网络为代表的大众媒体兴起,则直接刺激了历史学的新成员——公众史学(public history)的诞生。

公众史学起源于20世纪70年代的美国的历史教育领域,它原是帮助美国历史系学生解决就业问题的教育。但在其发展过程中,公众史学逐渐演变为一场历史下移的运动,当历史学家训练大众进行历史的书写之时,它就将历史从精英知识分子与历史学家的话语变为人人皆可言说的领域,从而使得大众书写历史成为可能[2]。

李娜《公众史学研究入门》(2019)

关于public history的翻译,学界一直有着“公众史学”与“公共史学”的争论,而这一字之差使得背后的内涵不尽相同:“公众史学”侧重于公众,强调“书写公众、公众参与、公众消费”[3];而公共史学则强调“进入公共领域的历史”,即历史进入公共领域(public domain)与大众视野之后面临的种种解释与重构;两派都认为对方的概念不过是本派概念的从属。但在笔者看来,这一争论恰恰给了我们再思考历史叙事的独特视角。

公众言历史,历史公共言——这一现象恰是巴赫金(Mikhail Bakhtin)所言的众声喧哗(heteroglossia)。新媒体将日常生活镜像为“狂欢”(carnival)的广场,使得人人皆可发言收听,并为主体消弭实际生活中的地位产生的影响;同时,史实的获知与验证也更为方便——业余爱好者的史实储备也许并不逊于专家学者。此外,对于历史的收集也更为多元,诸如口述史、影像史等都纷纷成为历史研究的新宠。

关于众声喧哗,我们只要稍加举例便可以明白这一点:早年前明星学者(如易中天、阎崇年等)在电视台为大众传授通俗化的历史并受到欢迎;而很多民间乃至底层的自媒体也纷纷在近年来传播历史知识,撰写历史文学作品就是典型:

“网络写史不再局限于网络,实体书也都备受欢迎,断代史如廖彦博《三国和你想的不一样》、安长青《民国史话》;写人物传记的有许卿绫《史上最淡定的女主:卫子夫》、宗民《顾维钧在九一八》;姜狼《柴荣是个好皇帝》;写专题史的如定风波的《百家争鸣:春秋战国擂台赛》、王觉仁《血腥的盛唐》;同时,写史的范围也不局限于中国史,世界史的通俗史作品也颇受欢迎,如牛建军的《辉煌古希腊》、《地跨三大洲的波斯帝国》和万邦咸宁《最好看的日本战国史》两册;王贵水“一本书读懂”历史系列共9册,涉及世界众多国家的历史。据统计自2005年至2018年中国史部分的通俗史学著作高达一千多部,世界史也有近五百多本,通俗历史写作在这十几年间迅速积累成果。”[4]

正是在公共历史中,历史的叙事与凝视下移了——历史不再是少数知识分子的珍馐,而是大众共享的盛宴。进入公共领域的历史就恰如鲁迅对《红楼梦》的描述一般,供众人各自凝视并加以评鉴,而这必然导致历史叙事的多元乃至相互冲突:

“诸如大禹治水“三过家门而不入”则是因婚外情、诸葛亮是天下最虚伪的男人、曹操是“小人嘴脸,英雄情怀”的奸雄等,随意褒贬历史人物,混淆大众的历史意识。又如袁腾飞所著的《历史是个什么玩意儿》曾说道:“中国历史上昏庸至极的朝代即为明朝,皇帝那是一个比一个混账。清王朝纵然也有杀伐之事,也颁布过剃发令此类可笑至极的诏令,但清王朝却算得上是最圣明的了”。[5]

事实上查阅相关文献便可知这种叙事冲突在公共历史中是普遍存在的,抑或我们留心观察公共领域也可察之。而这恰恰就是公共历史对传统历史叙事的挑战:传统史观乃至历史在公共领域中面临着简化、质疑、戏仿、解构,甚至让大众产生完全背离的叙事与观点。当然,这势必会引起学者的焦虑与不安,以至于有学者也会寻求“底线”“共识”或者一些“原则”对其加以规范24。笔者认为,对于史实而言需要界定明确的底线,对基本事实的求证与厘清是应当坚持的[6]。但对于叙事而言,笔者认为作为研究者应当对不同的叙事抱持一份宽容与慎查,而非直接否定——尽管它们往往是非学术而支离破碎的,充满评判的、充斥着阴谋论、单线思维乃至误区。

汤因比恰恰给了我们指引(当然不是直接的):依照进步的惯常思维,往昔文明自然是存在着种种缺陷乃至于其中某些应当进入历史垃圾堆,而汤因比恰恰教会我们以更为平和的视角审视文明,检阅它发生的历史与背景,并从中发现可取之处。而文明的宏大叙事正是植根于公众的日常生活中,那么我们就应当对其加以重视。

因而,对于研究者而言,公众乃至公共对史学的凝视恰恰应当是我们关注的入口。当我们看到公众对历史的解读、书写乃至传播出现“问题”时,与其简单而直接的“画底线”“亮原则”,不妨去深入考察这些实践背后的成因——是什么使得公众对历史做出这样的处理与反馈,是何种欲望在引导公众对历史的凝视。同时,公共历史印证了克罗齐(Benedetto Croce)的名言:“一切历史都是当代史”[7],克罗齐对“真历史”与编年史的区分就在于真历史是当下生活介入其中的。

换言之,大众对历史的凝视绘制在其认知图景里,而其图景的建立又植根于日常生活,而其日常生活又在历史中绵延——这似乎构成了一种循环,也恰吻合了阿隆(Raymond Aron)的判断:“历史是我们一边活在其中,一边建构的东西。[8]”那么,我们怎能轻视这些解读与判断呢?它们是于口述史、影像史同等重要的民间历史材料[9]。更为重要的是,大众参与让我们切实看到了我们传统上认为作为“一”的大众与实际生活中作为“多”的诸众(multitude)的分别[10],而这就不仅仅是历史的,更是社会与政治的参与了。

历史在公共领域的叙事重构也给予了研究者自我反思的机会:传统的史观就一定正确而完美吗?而历史教育(包括正规教育与公众教育)又存在着何种问题?纵然我们只是为了划底线、亮原则,掌握这些信息也是非常必要的。

行文至此,我们似乎又面临着一场历史叙事的重构运动——它从古典时代、精英时代走来,面临着后现代的冲击;而在如今众声喧哗的时代它又面临着新的变化,而宏大叙事历来都是这些运动首当其冲的“受害者”,但只要“社会与历史”存在,那么宏大叙事便不会瓦解。我们做的不应当是彻底打倒宏大叙事,而是为其寻找更优解,让宏大叙事真正落座而非压迫在日常生活之上。

[1] 由于对PUBLIC HISTORY的翻译存在争议,因而本文会同时使用这两个中文名称。

[2] 王旭东.应当厘清公众史学与公共史学的区别[J].徐州工程学院学报(社会科学版),2017,32(02):55-58.

[3] 钱茂伟. 中国公众史学通论[M]. 北京:中国社会科学出版社. 2015:3.

[4] 王开丽. 从理论到实践——中国公众史学的发展[D].山东大学,2019:39.

[5] 何丹. 冲击与应对—大众史学影响下的中学历史教学[D].闽南师范大学,2019.

[6] 这一点其实也是可以打上问号的。因为“事实”本身就可以被认为是由认知建构的,特别是在媒介兴起之后更是如此。鲍德里亚曾论述海湾战争并不存在,招致了诸多批评。但笔者认为,这恰恰显示了“事实”一词神话背后的种种勾连。

[7] 此言出自克罗齐《历史学的理论和实际》。克罗齐意在区分“编年史”与“真历史”的区别。

[8] [法]雷蒙·阿隆. 历史讲演录[M]. 上海:上海译文出版社. 2016:31.

[9] 这似乎与观念史有相似之处,但又不尽相同。观念史更侧重于心灵的认知变迁,而挖掘公共历史的解读则更倾向于发掘其时代背景与生存状况。

[10] “人民”与“诸众”是霍布斯与斯宾诺莎政治哲学争论的议题之一。在霍布斯那里,“人民”是单质的,是化约的,是一种统御性的力量;而斯宾诺莎则认为“诸众”是在公共空间中,并不为某一核心事物所劳役的众生,是“存在着的许多”。

— end —

作者 / 张峻源

2019级教育文化与社会专业 博士生

编辑 / 胡乐野