社会情境中的音乐使用与意义:

读《音乐与社会学观察》

文 / 裴祎颖

音乐与社会学观察

彼得·约翰·马丁 著

柯扬 译.

北京:中央音乐学院出版社, 2011.9

暂且将目光聚焦于严肃音乐或古典音乐并以此为例,大部分此类音乐的音乐爱好者似乎更倾向于谈“它的”意义,因此我们常会看到诸如此类的提问:古典音乐如何入门?怎么听懂古典音乐?不论是“入门”,还是“听懂”,提问者在心中都有一个预设,即音乐中存在一种东西,需要通过一定的积累或学习,听众才能像听懂一首歌曲中歌词一样理解音乐的意义。音乐学家已对音乐本身进行了大量分析,为人们提供了多种音乐意义的解释,但大多数非专业的听众在尝试“踏入门槛”时所做的,更多还是点开音乐软件中的古典音乐歌单或参加一场音乐会,而不是从最基础的音乐理论开始学习,以期能够对作品进行音乐学的分析。但不论听众以哪种方式了解音乐、意欲了解哪种音乐,他们的选择和采取的行为中就蕴含着社会学研究所关注的意义。在音乐社会学视角下,不局限于古典音乐,所有音乐的意义都不在作为一种艺术作品的音乐自身之内,而存在于真实社会情景中的真实人们的互动过程之中,音乐社会学的研究应将音乐置于真实社会情境中,考察不同社会情境中人们对音乐的使用及其目的、方式与结果。

1.

>>>音乐学与社会学<<<

研究的不同视角

马丁指出,将音乐抽离其赖以生存的社会语境对其文本进行分析的研究方式在当前受到挑战,社会学研究关注的不是音乐文本的解码,而是将音乐置于社会语境中进行考察。音乐文本解码的基础是对曲式结构等音乐技术理论的分析,但音乐学的研究并不仅限于此,其目标还包含通过音乐本身,尤其是通过音乐的形式构成要素来说明音乐的性质,以及从人的精神和社会环境,从音乐之外的人类社会、历史和文化生活角度来解释音乐现象[1]。前者仍是对音乐文本的解释,后者则显现出了音乐学转向社会的趋向。

对于前者,需要肯定它在音乐学上的意义与贡献,但这与音乐社会学的议题相去较远,如果说其中有吸引社会学家的注意之处,那便在于人们如何对文化产品进行解释,为什么这样解释,解释过程中受到了什么的影响,又被什么所约束?马丁认为,“限制文化产品解释的因素既不存在于产品本身,也非固着在个体心理中,更确切地说,它们是某种社会过程,在这一社会过程中,个体分享着社会中各种构建文化产品的定论,相信此游戏协定和规则是理所当然的,接受或拒绝某种解释的策略等等。”解释既不是任意的,也不是唯一的,它发生在一定的社会文化环境下解释共同体成员的互动中,解释共同体这一概念的提出意味着社会生活是由群体互动过程构成的。因此从社会学视角来看,音乐文本是在社会语境中通过社会实践被创造并被接受的,对音乐文本的解释很大程度上基于“不同个体之间对某些理所当然之事的共同默许”,而不是文本内部的结构或解释者的个人心理。

对于后者,马丁阐明了两个音乐社会学的主要议题。首先,韦伯以承认价值体系的多元差异和冲突为前提,提出了价值无涉的主张,即避免和拒绝价值判断[2],对音乐做出审美判断不是音乐社会学所关心的问题,所以音乐社会学的分析关心所有类型的音乐,在对音乐进行考察时,社会学致力于提出的是社会行为的解释性理解,解释应基于个体意义的行为,而不是解释研究对象所蕴含的意义。其次,马丁指出文化产品的意义内在于社会互动的过程中,而意义是在彼此协作的互动行为中产生的,因此分析的目的在于发现意义产生的过程,以及各种信念影响群体互动过程的方式,在此过程中,人们的真实行为与互动构成了主体间的音乐世界,也展现出真实艺术世界中的现实政治意义。

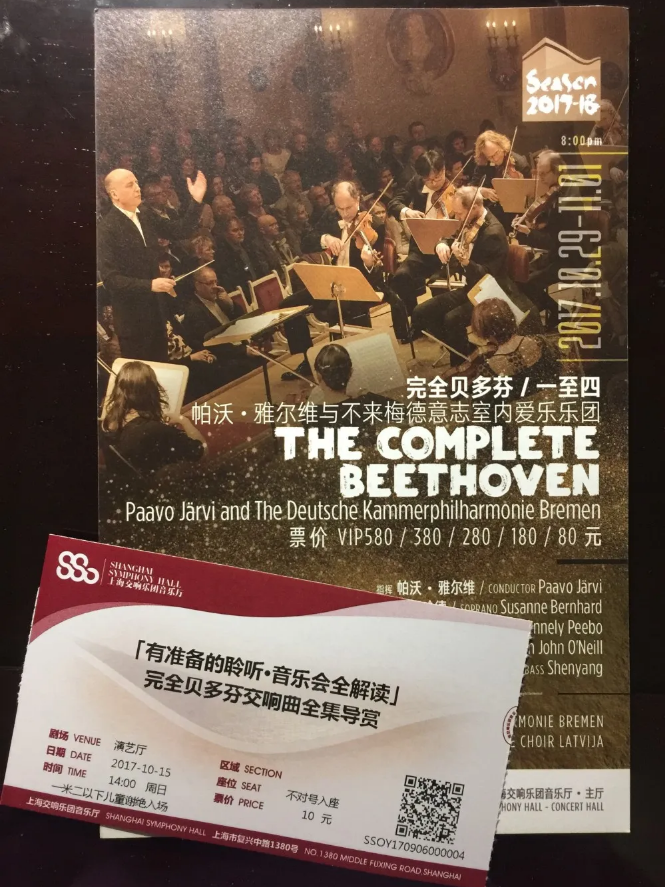

书中引用柏林纳在《爵士乐思维》中对爵士钢琴大师的工作坊片段之一的记录,解释了以上所谈论的一部分问题,由此想到我曾参加过的一些普及类音乐讲座,讲座人多为音乐学者,如高校教师或乐评人,地点在音乐厅,面向广大的观众群体,有音乐专业的听众,也有普通非专业听众,讲座内容与音乐厅近期将要上演的重要音乐会曲目相关。记得一场三年前贝多芬逝世190周年时有关贝多芬交响曲全集的讲座,讲座人是音乐学院的教授,他重点关注了贝多芬交响曲中的音乐意象,如第六交响曲中怎样展现田园景色的变化、第三第五第九交响曲怎样呈现英雄的搏斗挣扎与凯旋,场内有听众在笔记本上记录,也有人在用手机录音。这里,讲座者所说的即是音乐文本内的意义,这样的分析为人们聆听音乐提供了有趣的方式,而解释之所以被听众接受,既因为这一解释共同体中的人们对于古典音乐相似的聆听与审美经验,也因为讲座者在这一艺术世界中拥有较高的权威。音乐社会学的关注不在于讲座者的分析是否正确或是否符合审美,而在于为什么要以贝多芬交响曲为讲座内容,邀请这位讲座者的原因是什么,讲座者在面对可能更多的是非专业听众的群体时是否改变了讲座策略,听众是否接受他的观点,原因为何等等。

贝多芬逝世190周年上海交响乐团音乐厅举办的导赏讲座

2.

>>从宏观理论到日常生活的转向<<

通过阐明音乐学与社会学的不同关注,马丁明确了音乐社会学应关注真实社会中真实人们的互动,以及音乐在社会情境之内的各种被使用的方式及其结果。对于音乐的研究的确呈现出了向社会的转向,但其中的一些研究对社会学家而言,是他们所希望看到的吗?以消费社会的兴起为代表的西方资本主义社会的转型引发了人们对社会学研究视角的反思,揭示了以往被人们所忽视的日常生活的重要地位,而以实证主义和结构功能主义为代表的传统主流社会学对日常生活的忽视日益暴露出其局限性[3]。马丁分析了当代社会学的日常生活转向背景下,两种他认为需要反思的音乐社会学观点,即音乐控制,以及和音乐形式与社会组织之间的结构对应。

阿多诺认为文化工业中的所有媒体仅是控制大众的手段,流行音乐不过是文化工业生产的商品,并将流行文化贬斥为灵魂堕落的现象,将自主性个体视为资本主义工业制度下的集权社会的基本要素,认为流行音乐的基本功能在于确认大众社会的价值观和标准化模式,使个体得以服从于他们作为劳动者和消费者的存在方式,教导他们接受其社会现状,将建于其上的剥削制度和欺骗性掩盖起来。值得注意的是,这里存在一种危险,即将音乐视为一种从传递者传给接受者的信息,个体的行为也被简化为了刺激-反应的模式,然而所谓的被注入音乐中的意义和听众从中获得的意义之间,并没有必然的确定的联系。反思音乐单方面作用于人的假设,就会发现音乐的效果是在真实社会中真实人们的行为中产生的,从社会学角度看,音乐的意义和效果不可预先假设,必须在考察音乐使用的情境的基础上进行理解,考察真实的人们解释和使用音乐的方式,即从对审美对象及其内容的关注转向对文化实践的关注。由此,马丁质疑音乐控制大众的假设,认为音乐也可以为人们提供一种生活方式,并且是人们确立、保持和改变身份过程中的重要因素之一。个体可以在生产与消费模式的选择中寻求并确定自己的身份,音乐不再是一个控制者,相反,个体可以通过音乐建构自我并表明自身的独特身份,特定社会背景下多样化与碎片化的音乐风格对于人们的身份构建有着一定的意义。而随着技术与网络的发展,人们也不再仅仅是音乐的消费者,越来越多的人们成为了音乐的创造者,对于各种文化产品的意义也经历了选择、再选择、推崇、改造的过程,并创立出一个自己的符号化、象征性世界。

既然音乐与身份的关系不再是一种被动的安排,而是一种主动的选择与构建,那么就不得不重新思考音乐形式与社会组织之间结构对应的观点。布尔迪厄认为音乐趣味表明了人们在社会经济等级中所处的位置,马丁没有过多谈及音乐趣味的形成及其与社会阶层之间的关系,而是指出两者之间确实存在联系,但这种宏观社会研究所得出的结论在真实人们的日常行为中并不是普适且一一对应的,社会学研究应该将集合概念具体化,对人们的日常行为进行人种志的定性研究。如彼得森与辛库斯[4]的一项研究指出,虽然阶层地位和音乐趣味之间的确存在紧密联系,但研究也发现了一些有趣的现象,过去高层次社会群体偏向于将自己限制在“高层次”艺术中以确认社会差别,但在他们则开始倾向于通过展示对广泛文化行为的欣赏和由此而带来的审美多元主义以确证自己的社会威性,原因在于当前的多元化世界中,了解并尊重他人文化者才能更好地进行管理和决策工作。可见随着社会的变化,音乐趣味与社会阶层的对应关系逐渐弱化,通过音乐趣味来显示或确证差别的观点也受到挑战,个体的音乐实践也可以是对一致性的寻求,是一种创造与他者之间的联系的方式,人们在某一特定音乐世界中获得身份和价值的感受,而这种身份和价值的感受可能在其他社会领域中是不被接受的。

美国Tanglewood夏季音乐节的场外草坪

3.

>>>爵士乐的艺术世界<<<

马丁的上述讨论并不是在强调宏观与微观之间的二分与对立,而是强调音乐社会学研究的应该是特定社会语境中人们的行为与互动,在这些语境中存在着一套理所当然的规则、规范、理解方式与习俗。在此,他引入了贝克的艺术界(Art Worlds)理论来分析爵士乐的即兴表演与互动,所谓艺术界,是指一群人根据对行事惯例的共识结成的网络或圈子,在众多的艺术界中,艺术不是由艺术家独自创造的,而是由在其中扮演各种角色的众多成员共同完成的[5]。爵士乐的即兴表演被祛魅,它不再是表演者个体天赋的或灵光一现的创造,而是一种群体互动行为,这种使作品得以产生的群体性行为以及人们在此过程中的一系列选择,便是音乐社会学研究的关注对象。

为爵士乐的即兴表演祛魅,就需要纠正对即兴表演的一个错误观点,即认为爵士乐的即兴表演是在创造性冲动的瞬间达成的,这样的误解造成一部分人将爵士乐视为完全随机、不合逻辑的音乐而排斥它或赋予它负面的评价,还有一部分人将爵士乐表演者的即兴表演视为表演者个人的天赋而崇拜那些极少数的天才。然而与个人英雄主义式的自我表现相反,爵士乐的即兴表演存在且发生于具有一致性的特定社会环境中,受到惯例的影响与限制。任何一个创造性行为领域中都可能存在习俗限制,对艺术活动的参与引导人们了解艺术世界中的各种惯例,爵士乐音乐家在创作与演奏中不可避免地受到他们所属的音乐共同体的标准化惯例指引和限制。爵士音乐家的成长往往受制于爵士乐共同体中已被承认的、较年长的演奏者的仔细审核,而在此过程中对乐器技巧和作为惯例化即兴演奏基础的音乐模式的学习必不可少。为了努力使即兴表演获得审美上的有效性,或至少被他人视为有能力的表演者,年轻的爵士乐手必须使自己的实践适应于音乐惯例的一系列特定规则,这些惯例都根植于爵士乐共同体的标准和经验中,在运用特定艺术世界的惯例的同时,表演者也表明了他们对某种社会组织模式的承诺。

年轻的表演者除了通过年长音乐家的口传心授学习,往往还会通过合作表演学习,表演过程中,表演者和听众也存在一种对话关系,因为即兴乐手的表演基于这样一个假设或事实,即听众对标准化的音乐惯例有所了解,他们和表演者共享这一艺术世界中的文化资源。通过对爵士乐的录音进行研究可以发现,爵士乐有多种基本的音型和乐汇,这些乐汇并非来自于表演它们的乐手,而是爵士乐起源时的语汇中的一部分,这些乐汇构成了即兴表演的基础。有经验的爵士乐表演者拥有大量的乐汇“库存”,当乐手们认为某些音型在特定的时刻是适当的,就会使用这些音型,但使用不是模仿照搬,有经验的爵士乐手会在惯例的基础上形成个人风格,即兴表演并非完全受到社会的限制,对惯例的适应也不意味被动地接受,传统因素和创新因素的结合不仅受到惯例的限制,还受到惯例的引导。马丁拒绝组织性与自发性的二分,强调即兴表演包含一个不断交流的过程,并将爵士乐即兴表演理解为一种自然的语言,只有在艺术世界的语境中,这种语言才能够延续,且这种语言有赖于一系列特定的互动情境。

美国著名爵士乐手Charlie Parker

本书的最后,马丁简要探讨了音乐的日常使用、功能和意义,祛除音乐的光环,关注诸如社会组织、互动、身份、生活方式和大众中介过程等方面,阐释人类各种行为的社会组织及社会基础,理解日常音乐的文化意义。列举的相关研究中,蒂诺拉考察了人们使用音乐的某些方式,将表面上属于私人领域的音乐使用行为视为自我的文化构建的一部分,也是个体将自己构建为社会人这一过程的一部分[6]。亨尼奥认为音乐趣味及相关的审美经验是人们行为和互动过程中的产物,趣味是一种行为,而非孤立个体的特征,它是协作性的社会实践的产物,对于人们在日常生活中使用音乐的研究有助于说明人们的行为、实践、习惯、仪式等的细节与意义,音乐的听赏空间也包含了个体身份的创造与强固[7]。而在人们日常生活的音乐实践中,也不难找到教育的身影,学校音乐教育与学生实际音乐使用的关联与冲突,音乐实践对学生自我身份构建与社会交往的作用与影响,学校、家庭、社会音乐教育对个体音乐行为的促进与阻碍,等等。当音乐被置于社会语境中进行理解时,音乐作品的光晕褪去,使用音乐的人们浮现,人们通过音乐实践与互动构建了各自的自我身份和不同的社会世界,音乐本身的意义不再是研究的中心,研究的目光将投向人们在真实社会情境中的音乐使用。

[1] 姚亚平.什么是音乐学分析:一种研究方法的探求[J].黄钟(中国.武汉音乐学院学报),2007(04):8-14.

[2] 王葎.价值权威及其可能——从韦伯的“价值无涉”说起[J].哲学动态,2008(06):45-49.

[3] 郑震.当代西方社会学的日常生活转向——以核心理论问题为研究路径[J].天津社会科学,2012(05):75-80.

[4] Peterson, R. A., & Simkus, A.1992. How Musical Tastes MarkOccupational Status Groups. In Cultivating Differences: Symbolic Boundaries andthe Making of Inequality (pp. 152–186).

[5] 彭锋.从“艺术”到“艺术界”——艺术的赋魅与祛魅[J].文艺研究,2016(05):5-13.

[6] Tia DeNora. Music in Everyday Life[M]. Cambridge University Press,2000.

[7] Hennion, A. Music Lovers: Taste as Performance[J]. 2001,18(5):1-22.

- end -

作者 / 裴祎颖

教育文化与社会专业2019级硕士研究生

编辑 / 胡乐野