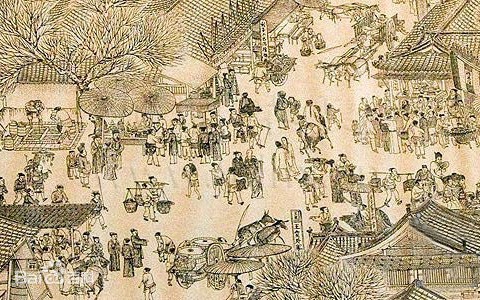

4月28日下午,江西师范大学青年学者葛孝亿应教育高等研究院的邀请为师生们带来一场题为“田野中发现的历史:一个家族教育史研究的田野工作”的专题讲座。教育高等研究院丁钢院长主持了讲座,活动吸引了我校十多位硕博研究生的参与。通过呈现一张意蕴丰富的图片,葛孝亿博士强调了人类学将田野看作具有多重意义可能性的富矿,而一个好的田野工作着就需要能够挖掘“田野与文本中隐藏的景”。而在此之前,有必要对“何为田野”这一问题进行历史梳理。他将“田野观”的演变分为三个阶段,分别是人类学家无需进入田野的“文献/摇椅田野”、发现异域文明的“实地田野”和人类学家转换位置的“虚指的田野”。在第三阶段,田野作为一个隐喻,由一个特定的...