原文刊载于《高等工程教育研究》

2018年第1期第182-187页

摘要:基于对江苏省高职C校工科机电工程类专业教育效果的实证研究发现,影响高职工科技术教育效果的根本要素在于其所依托的技术知识观。依托不同的技术知识观及不同的技术教育路径,该校非实验班与实验班学生在校期间专业学习效果反馈及走上工作岗位后教育效果反馈截然不同。技术知识生成观指导下技术教育路径教育效果更好。

关键词:技术知识生成观;技术知识应用观;技术教育路径;教育改革;实证研究

作者单位:华东师范大学教育高等研究院,常州机电学院发展规划处

围绕技术知识与科学知识之关系主要有技术知识生成观和技术知识应用观两种典型观点。为了反对“技术是对科学知识的应用”这一哲学观,波兰尼[1]、阿瑟[2]等技术哲学家们阐释了技术在其原始形成之初是如何独立于科学知识,又如何为孕育科学发现作出贡献这一问题,从而为我们更为准确地认识技术知识本体的生成路径以及技术知识在知识发展历程的历史地位提供了新的哲学视角。对规则性知识的应用只能发生在个人识知和理解之后的行为中[3]以及宏观意义上社会技术的生成过程中[4]忽视个体技术知识本体的生成路径,在以个人技术知识生成为主要任务的高职工科技术教育实践中极易造成“技术知识应用观”指导下的应用型技术教育路径。

本研究以探索影响高职工科技术专业教育效果的影响因素为目标,选取国内机械制造领域具有代表性的一所高职机电类院校作为研究对象,通过实证研究发现,与非实验班学生相比,实验班学生无论在校期间还是毕业后教育效果反馈更好。本文试从技术知识生成观的视角对这一发现进行学理分析,进一步探究高职工科技术教育得以有效开展的科学路径。

1.调查对象与调查方法。

本研究选取江苏省某机电类高职C校机电类专业2014 级全体学生作为调查对象; 采用随机抽样和整群抽样法抽取机电工程类五个专业学生,分别围绕其在校期间专业学习效果影响因素以及走上工作岗位后的教育效果反馈,分两个时间点开展跟踪调查: 第一时间点在大二结束,到企业一年顶岗实习即将开始前; 第二时间点在其顶岗实习1年结束到毕业4~5个月后。问卷数据采用SPSS 软件进行统计分析。校内问卷共发出809份,收回762份,问卷回收率为94.2%; 有效问卷693份,有效回收率为90. 9%。选取“学生专业理论学习情况”作为测量学生专业学习效果的因变量,设置了“基本上听不懂”( 1分) 、“只有一少部分能听得懂”( 2分) 、“大部分能听得懂”( 3分) 、“全都听得懂”( 4分) 四个指标。频数统计显示: “大部分听得懂”和“全都听得懂”合计比例为68%,“基本上听不懂”和“只有一少部分能听得懂”合计比例为32%,平均值为2. 61,标准偏差为0. 764,表明参与调查学生的专业学习效果大体良好。毕业后跟踪问卷学生通过班级QQ 群填答,预设参与调查的毕业生有537人,有效填答313份,问卷有效率为58.3%。

2.问卷信度与效度。

对于调查所得样本数据信度与效度分别采用Cronbach 的Alpha 系数与因子分析法检验。学生在校期间的数据信度,基于标准化项目的Cronbach的Alpha 系数为0. 615,说明该样本数据信度一般; 数据效度通过KMO 检验发现,KMO 值为0. 707,表明该样本适合进行因子分析。毕业生跟踪调查所得样本数据Cronbach 的Alpha 系数为0. 87,说明毕业生问卷信度良好; KMO 值为0. 884,表明毕业生样本适合进行因子分析。通过Bartlett 球形检定发现学生在校期间及毕业后数据显著性水平0.000 < 0.001,说明本研究选取的样本来自服从多元正态分布的总体,问卷效度水平因子分析检测显示较高。

1.校内调研结果。

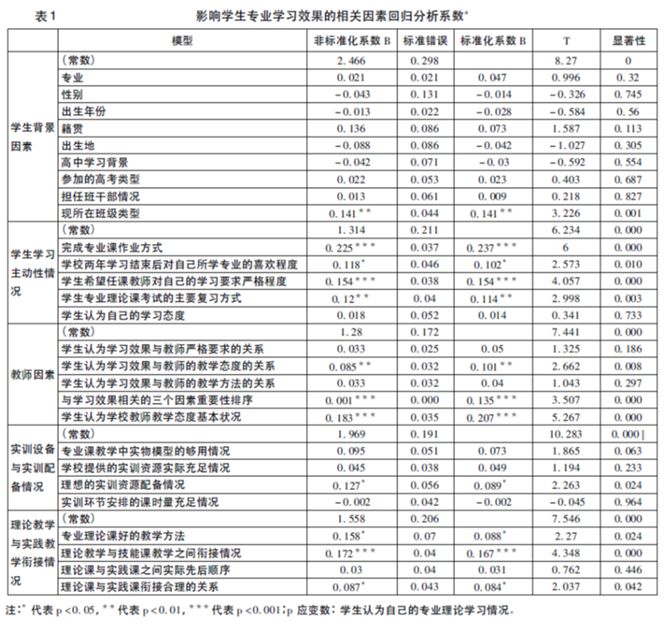

( 1) 因素对学生专业学习效果的回归分析。①在背景因素中,只有班级类型对于专业理论学习情况有14. 1% 的显性解释力,如表1 所示。C 校机电类专业班级类型共分普通教学班、对口单招班、中德胡格实验班和中德AHK 实验班四种类型。数据显示实验班学生专业理论学习效果更好。②在学生学习主动性的自变量中,学生完成作业的方式、希望教师严格要求的程度以及考试复习的方式对专业理论学习效果分别有23.7%、15.4%和11.4% 的显性解释力,且专业理论学习好的学生在两年学校专业学习后对专业的喜欢程度更高,显性解释力为10.2%。③在教师因素中本研究主要设置了三个自变量因素,分别为教师的严格要求、教学态度与教学方法。在三者重要性的先后排序中,研究假设“教学方法”( 3分) 最为重要,“教学态度”( 2分)次之,“严格要求”( 1分) 位居第三。回归分析数据显示,三者排序的显性解释力为13.5%,说明教学方法越合适学习效果越好。而单独的教学要求、教学态度、教学方法分别与学习效果之间的回归分析发现,唯有教学态度对学习效果具有显性解释力( = 10.1%) ,教师教学态度对学习效果的解释力为20.7%。由此可见,单独的严格要求,如纪律等强制性要求对于学习效果并没有正向影响力,而教师端正的教学态度,加之正确的教学方法是保证学生学习效果的核心因素。④在实验实训设备情况中,理想的实训资源配备(即希望更为充足) 对学习效果的解释力为8.9%。⑤在理论与实践教学安排因素中,回归分析数据显示,好的教学方法、理实衔接情况与理实衔接合理关系对学习效果分别具有8.8%、16.7% 和8.4%的显性解释力,说明在高职工科专业教学中规则性知识学习与实践操作越能频繁紧密衔接、交叉教学,则学生专业学习效果越好。

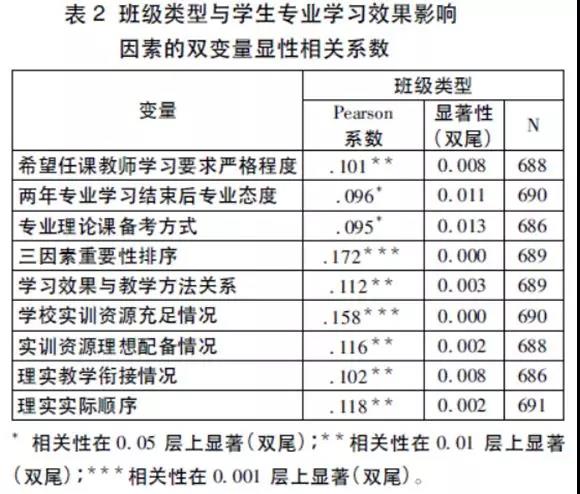

( 2)双变量相关分析发现,实验班更加具备学习效果良好的主客观条件。①实验班学生学习主动性更强。班级类型与学生对教师严格程度的期望( Pearson相关系数,简称p系数,下同) =0. 101,两年专业学习后的专业态度(p系数=0. 096)以及专业课考试的复习方式(是否积极主动) (p系数= 0. 095)之间都呈现双尾显性相关关系,如表2所示,说明相比较非实验班学生,实验班学生学习主动性更好,对专业的喜欢程度也更高。②实验班学生更加认可教学方法的重要性。班级类型与“三因素”重要性排序(p系数=0. 172)学习效果与教学方法之关系(p系数=0. 112)之间呈现双尾显性相关关系,其中学习效果与教学方法之显性关系在全体调查样本范围并未显现(参考表1),说明实验班学生较之其他班级学生更加认可教学方法的重要性。③实验班实验实训设备配备更为充足。班级类型与实验实训资源配备情况(p系数=0. 158)、实验实训资源理想配备情况(p系数= 0. 116)之间呈双尾显性相关关系,即实验班较之其他班级类型,实验实训设备配备更为充足,而且他们也更认可实验实训配备充足对于学习效果的重要意义。④实验班理论学习与实践操作之间衔接更好。双变量相关检测发现,班级类型与理实衔接程度(p系数=0. 102)、理实实际顺序安排(p系数= 0. 118)之间呈显性相关关系,进一步说明,实验班的教学安排中更加注重理论教学与实践教学的交叉安排与有效衔接,这是其良好教育效果得到保证的必要条件。

2.校外跟踪调研发现,实验班毕业生工作状况反馈教育效果更好。

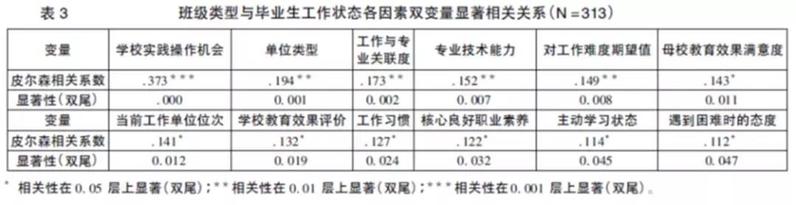

(1)实验班与普通班相比工作状态更好。如表3所示,①实验班毕业生工作状况更好。实验班学生外资企业就业率较高(p系数= 0. 194); 工作与专业关联度较高(p系数= 0. 173); 跳槽率较低(p系数= 0. 141)。②实验班毕业生具有更好的工作素养。对工作难度相对有高要求(p系数= 0. 149);遇到困难时态度更为积极(p系数=0. 112); 工作习惯更好(p系数= 0. 127); 专业技术能力更突出(p数= 0. 152);主动学习状态更好(p系数= 0. 114);更加认可工作态度、工作习惯等在良好职业素养中的核心地位(p系数=0.122)。③实验班毕业生对母校评价更好。实验班毕业生对母校教育效果满意度(p系数=0. 143)与评价更高(p系数= 0. 132),且对学校改革的要求更高,建议学校要多与企业一线接触,了解前沿技术(p系数= 0. 116)。

(2)“实践动手操作机会多”是实验班较之普通班的主要显性区分。在学校教学设计中与非实验班最显性的差别是,实验班普遍实践动手操作机会多(p系数= 0. 373),如表3 所示。这也可以从两种实验班的实际教学设计中看出。

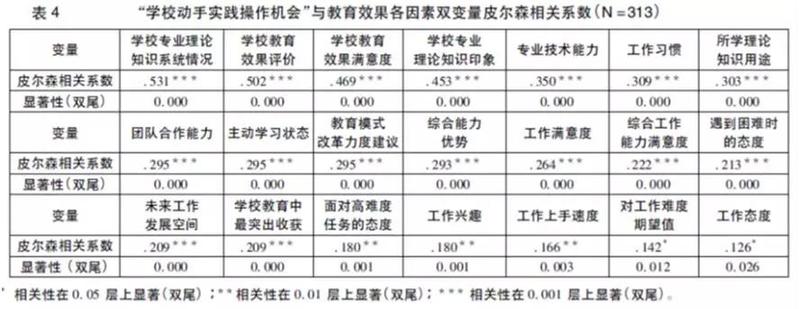

(3)“实践动手操作机会多”与毕业后教育果各要素之间呈双尾显性相关。从相关性程度看,“实践动手操作机会多”与教育效果各要素之间显著性水平p大部分小于0. 001 (如表4所示),可见“实践动手操作机会多”对于学校教育效果提升的决定性意义。①与专业理论学习的系统性、深刻性、有用,工作适应性呈正相关。即“实践动手操作机会”越多,专业理论知识学得越系统(p系数= 0. 531); 专业理论知识印象越深(p系数= 0. 453); 所学理论知识用途越大(p系数=0. 303); 工作适应性( 如上手速度快(p系数=0. 166) )更好。②与毕业生各项综合素养提升呈正相关。在校期间实践动手操作机会越多,专业技术能力越强(p系数= 0. 350); 工作习惯越好(p系数= 0. 309 ); 团队合作能力越强(p系数=0. 295);学习积极主动性更好(p系数= 0. 295);遇到困难(p系数= 0. 213)以及高难度困难(p系数= 0. 18)时的态度更为积极;工作兴趣(p系数= 0. 180)更浓,工作态度(p系数= 0. 126)也更好。③与毕业生各项满意度提升呈正相关。表现为: 学校教育效果评价(p系数= 0. 502)与教育效果满意度更高(p系数= 0. 469),工作满意度(p系数= 0. 264 )与综合能力满意度(p系数=0. 222)也更高。④与未来发展空间之间呈正相关。实践机会越多,学生自认为未来发展空间越大(p系数= 0. 209),也即对自己的未来更有信心。

1.技术知识生成的本体路径。

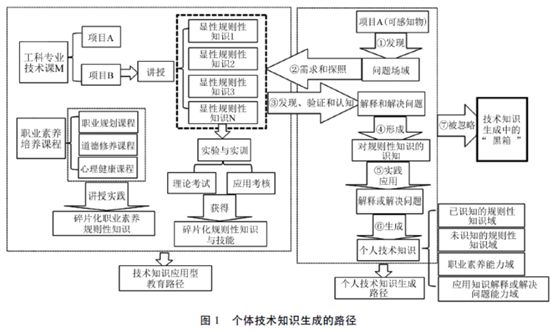

技术知识应用观认为“掌握”了可迁移的规则性知识,就可以拿来运用,可以转化为生产力。技术知识本体生成路径说明,对于规则性知识的掌握必须放置在其产生的情境中,需要经历“发现———验证———认知”三个环节后,方可达到对其的理解性认知,运用是建立在理解性认知的基础上。个体技术知识生成路径如图1 所示。任何一项技术都是个体( 或团队) 、场域、问题以及对规则性知识的发现、验证与运用等各个要素交织在一起的动态网络,并非简单的固态人工制品。吉本斯提出将技术作为人工制品常常掩盖了技术中的最基本组成部分,即“黑箱”部分,只有打开“黑箱”,才能揭示出技术的认知维度,从而使得科学知识与技术知识在生成方式上的一些共性得到强调[5]。这里的“黑箱”本质为技术知识本体的内在生成路径。规则性知识只有通过被发现、被认知,最后通过实践运用才能转化为生产力。

2.知识应用型技术教育以“显性知识及应用”为目标,教育路径遗漏了动态“黑箱”。

C校非实验班人才培养方案中培养目标为三部分内容———知识目标、能力目标和素质目标,对三者的教学实施过程具有相对独立的界限和阶段性。在技术应用观指导下,非实验班尽管采取了“项目”式教学,但仍是课程知识即编码知识统领下的“项目”教学,依循的是“先理论学习后实践应用”的教育路径( 如图1所示) ,但由于其所依托的知识应用观忽略了吉本斯的技术“黑箱”,没有认识到规则性知识的原始生成内含了“发现、验证、认知和实践”的动态成分,对明述性知识采取“拿来主义”,必将导致受教育者所得知识成为“无源之水,无本之木”,缺乏生产能力。非实验班学生普遍学习兴趣低,感觉专业学习困难,学习效果不佳,毕业后综合能力较弱,则是这一结果的表象。

3.知识生成型技术教育以能力培养为目标,教育路径蕴涵了技术知识生成机理。

实验班学生有着更为浓厚的学习兴趣、问题意识,学习主动性强,主要原因在于其学习遵守了技术知识本体生成的客观规律,依循一种应然路径。胡格实验班、AHK 实验班人才培养目标核心词为“能力”,包括方法能力、社会能力和专业能力。对于知识的掌握内嵌于能力获得的过程中,知识认知与能力提升是同步互依螺旋上升关系,最终生成的技术知识是将已知规则性知识嵌入到解决问题的能力生成过程中的复杂知识,而非简单的可直接应用的规则性知识。

以技术知识本体生成路径为依据开展高职工科技术教育,需要从教育目标、教育主体、教育内容以及教育路径四个方面分别进行改革。

1.从复合交织而非先后并列的视角科学定位教育目标。

高职院校开展工科技术教育中应该基于技术生成而非知识应用知识观设定教育目标,需要突破学科的、认知情境的教育目标,还原促进技术知识生成的基础要素———“动态网络”在教育目标中的核心地位。在该动态网络中,可感知物、疑惑,对规则性知识的探照,发现、验证和实践等,都是交织在一起的,而非简单的“理论知识———理论应用”之先后关系。“实践动手操作机会多”对教育效果具有很强的解释力有力验证了技术知识生成过程复杂交织的特征。

2.从知识生产者而非知识承载者的视角定位教育主体。

不论是为企业输送技术技能型人才还是为解决技术难题,高职工科技术教育主体都在承担着知识生产者角色。如果将自己设定为是规则性知识的“集装箱”,通过学生将“技术知识”输送到企业中去加以实践应用,这一角色定位的简单化至少将会导致三方面消极连环影响: 一是学生对学校所学“系统”知识的“知其然”而不知“其所以然”的诸多尴尬; 二是企业对高职工科技术教育主体期望值的降低; 三是学校在对接企业人才需求方面的被动地位。只有教育主体科学认识技术知识本体内涵,并且朝着技术知识生产者方向发展,才能在以智能制造为特征的新时代制造业市场经济体系中获得主动地位。

3.从深层双元而非表层双元的视角界定教育要素。

依据生成的路径,开展工科技术教育必须具备以下四个方面的要素: ①典型企业产品载体。对技术问题的捕捉,思考,探索与发现,验证与应用,都离不开可感知技术项目作为载体。②足够的实训设备与实训场所。不论是对规则理论的发现还是对已识知规则理论的应用都离不开问题场域。③教育者“双元能力”的提升。在同一教育者那里,既能通晓技术原理,更要具备技术实践能力。这将会成为将来我国高职工科技术教育领域师资队伍建设的核心和重中之重。④基于联结企业典型产品成果的校企双重评价体系。脱离了企业端的考核评价作为教育效果的检验终端,学院内部专家团体认定的学科标准、专业标准又会使得知识记忆的考核居于主导,而技术生成过程中的动态实践知识包括习惯、态度、合作能力等等往往又被遗漏,而这些本身都是技术知识本体生成的基础和首要要素。

4.从双线交互而非单线认知的视角确立教育路径。

AHK 实验班与胡格改革实验班在教育路径中的本质区分在于,前者更为注重系统理论在实践中的发现、验证与应用,也更为注重对前沿技术的跟踪; 后者在注重系统能力获得的同时,更为注重学生个体在技术生成过程中复杂实践性知识的教育,包括习惯、态度、表达能力、合作能力等。二者的共同本质特征在于都是基于理实交叉教学,依循发现、验证与应用的显性知识嵌入能力生成过程的路径开展专业技术教育。

注释:

①该学校核心专业为机电类,2014年学校以“优秀”等级通过“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校建设项目验收,2017年入选江苏省高水平高职院校建设单位。

参考文献:

[1][3]波兰尼.个人知识: 迈向后批判哲学[M].许泽民,译.贵州: 贵州人民出版社,2000: 506-510,47.

[2]布赖恩•阿瑟.技术的本质: 技术是什么,它是如何进化的[M].东溟,王健,译.杭州: 浙江人民出版社,2014: 53-57.

[4]刘易斯.芒福德.技术与文明[M].陈允民,等,译.北京: 中国建筑工业出版社,2009: 30-38.

[5]迈尔克.吉本斯.知识生产的新模式[M].陈洪捷,等,译.北京: 北京大学出版社,2011: 25.

Exploration of New Path to Engineering Education in View of

Technical Knowledge Generation

—An Empirical Research

Li Yan,Ding Gang

Abstract:Through an empirical study of the educational effects of mechanical and electrical engineering specialtyin C university of Jiangsu province,this paper finds that the basic factor that affects the effects of professionaleducation is the technical knowledge view it relies on.Different technology knowledge views and differenttechnology education paths lead to different effect feedbacks on the specialty learning in university and educationat work between regular classes and experimental classes. Under the guidance of the view of technologyknowledge generation,the path of technology education will have better educational effects .

Key words:view of technical knowledge generation; view of technical knowledge application; path of technicaleducation; educational reform; empirical research