意境空间与性情涵养

——清末修身教科书插图中的德育内涵

王独慎

(华东师范大学 教育高等研究院,上海 200062)

《湖南师范大学教育科学学报》2018年第1期第55-62页

作者简介:王独慎,华东师范大学教育高等研究院博士研究生,研究方向:教育文化与社会。

摘要:清末修身教科书插图延续了中国叙事性绘画的“图像教化”传统,通过故事情景、居室建筑、比德物象的描绘将修身的人文内蕴视觉化,营造出一种审美性的意境空间,适于学生涵泳把玩。这体现出传统德育重视性情涵养、情境化育的理念。民国以后,德育范式从“性情涵养”转变为“行为训育”,教科书中图像的教化地位下降。插图的数量和品质都有所降低,趋向简练直白,更突显人物的具体行为,场景线索隐没,涵养意味淡化。这使得插图更直接传达教育目标,但同时图像丰富的“化育”功能变得单一。在今天的“视觉时代”,图像的教化意义重新得以凸显。清末的修身教科书插图对今天教科书插图乃至教育图像创作具有参考价值。

关键词:清末; 修身; 教科书插图; 意境; 涵养; 德育

插图作为教科书的重要组成部分,与文字一同承担教育功能。从现象学对意识分析的角度来看,图像比符号更具有“知觉”的直观性特点。[1]学生打开教科书,最先会被插图所吸引。教科书插图不仅是文字内容的补充材料,本身也可被视作隐性的教育文本,具有独立的育人功能。这一点对德育课尤其重要,相对于文字,教科书插图潜移默化的引导作用避免了言语说教,可以获得更好的道德教化效果。清末修身教科书产生于传统教育向现代转型的时期,其中的插图仍保有传统德育以人文审美涵容道德修养的精神内蕴,对于今天的教科书插图创作乃至德育理念的如何呈现具有参考价值。

中国素有“文以载道”的传统,以道德修养和社会教化作为文学作品的旨归。这一观念也类似地存在于音乐、绘画、戏剧等其他艺术文化当中。中国绘画最早是作为劝诫性文字的附加材料,其后才演变为独立的艺术形式。美国学者孟久丽通过其书《道德镜鉴:中国叙述性图画与儒家意识形态》揭示了儒家教化在文本及言传传统之外的一套视觉传统。这一传统认为图像可以通过典范人物形象和叙事性情节让观者感受人格典范和道德价值,从而提升道德意识。宋代以后,“文人画”兴起,以表现文人审美意趣的山水、花鸟画成为绘画主流,注重道德教化的叙事性绘画淡出了评论家的视野。但它依然是统治者和士大夫进行儒家教化的重要方式,在平民教化、女子教育和蒙学教育中占有很大比重。至清末兴学时,清政府也使用了叙事性图画为新式学校的儒家教材作配图,用以确保对儒家内容的正统解读。

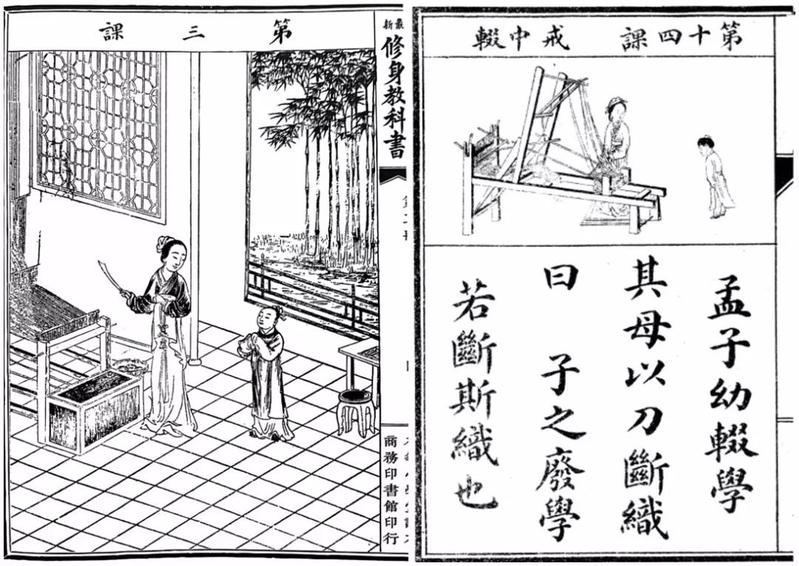

作为一本艺术史研究专著,孟久丽的论述止于清政府1905为省会学校教学所刊行的《钦定书经图说》。[2]正如她所暗示,清末新式学校的教材在某种程度上沿用了叙事性绘画的传统,用以儒家教化和道德修养。在清末学制改革期间出版教科书最多、最全的就是商务印书馆。1904年癸卯学制颁行,建立了真正的完整贯通的现代学制。但当时只有商务印书馆出版的《最新教科书》能够配合学制、年级来教授,这是清末唯一一套完整的现代意义上的教科书。[3]主持商务印书馆编译所的张元济、蔡元培都有扎实的传统学问功底,他们所编订的教科书在适应新教育同时也注重吸收本国文化传统,尤其是国文和修身两科。修身科是德育课程,教科书的编制借鉴了传统蒙学以“嘉言懿行”进行道德感化的方式,将德目主义与人物主义相结合,以典范人物事迹对应相关德目。商务印书馆的《最新修身教科书》于1904-1906年编订出版,这套书图文并茂,制作精美,因其质量较高又适应新式教学而大受欢迎,多次再版重印。全套共十册,每册20篇课文,共有141篇课文带有插图,其中第一册没有文字,每课两页全是图像。插图一般单独成页,总计161页插图,平均每课书有0.8页的插图内容,足见插图在这套教科书中的重要地位。正如孟久丽所强调的图像的“视觉”教化作用,教科书插图具有不容忽视的德育内涵,值得深入挖掘。

传统道德教育的内核是“修身”。“修身”是动词,“修”意为“修整、整饬”,“身”是指“身心一体”的“自己”,所谓“修身”是指整饬自己的身心。儒家“修身”之学肇端于先秦,发展于宋明。理学家标举“四书”,志在圣贤,通过亲身实践形成了一套修身工夫论,对后世影响深远。“修身”强调身心一体,即身体的行为和生理状态与内心的情绪情感相互关联。从孟子到宋明理学家,修身工夫重在“养性”,通过意识层面的心志提升来转变隐性层面上的“形”与“气”。这种工夫是点滴积累而成,要在日常生活中切近的人事上反复玩索涵养,使德性日渐深厚。它不是特定的道德实践功课,而是一种生活方式。

宋代以后,“修身养性”的意识深深影响了文人士大夫的生活,最显著的体现就是宋人的“书斋”生活意趣。[4]书斋在宋代以后,成为“修身养性”的专门场所,供读书、静坐、会友论学,文人士大夫往往还会给自己的书斋命名以标明志趣。除了书斋,园林、诗词、茶道、文房用品也都透着品性修养的意趣。“修身”重在“性情涵养”“变化气质”,其修养的境界能透过隐微的“形”和“气”表现出来,因此艺术作品的“意境”相应于作者的修身境界。宋代的人文艺术乃至器物文化都偏重精神性内涵,崇尚“意境”,讲求“气韵”。孟久丽注意到,“气韵”在宋代以前是用以评论画作优劣,而在宋代则是作为画家本人的品质来评论的——画作的视觉特征体现了作者的内在人品,鉴赏家可以通过审视画家的用笔而感知其人品风韵。[2]“修身”的人文审美意蕴使道德精神涵容在生活情境当中,重视情境的化育性。在“修身”的观念下,人作为身心合一的整体,与情境是一种共生式的焦点-场域关系。德行与生活环境互动生成,对于有德之人,“他的德有一个被强化的稳固的焦点,它不断扩展,一直漫延到他周围不确定的场域。” [5]

清末学制用“修身”作为道德课的科目名,可见其对儒家“修身”传统的继承之意。癸卯学制《奏定初等小学堂章程》中指出初等小学堂修身科要义在:“随时约束以和平之规矩,不令过苦;并指示古人之嘉言懿行,动其欣慕效法之念,养成儿童德性……尤当以俗语解说,启发儿童之良心,就其浅近易能之事使之实践。当教员者尤当以身作则,示以模范,使儿童变化气质于不自觉。兼令诵读有益风化之古诗歌,以涵养其性情,舒畅其肺气,则所听讲授经书之理,不视为迂板矣。” [6]

这段章程明确指出了“修身”要以言行感化、性情涵养为主,避免呆板说教。从《最新修身教科书》的内容来看,编撰者大体上是依照该章程所提要义进行编写。这套教科书的课文以古代人物故事为主,也有修身格言,还有少量寓言(如龟兔赛跑)。配合人物故事的插图多为叙事性绘画,个别篇目是格言就采用人物绣像画。插图使用线描古法用笔,人物和建筑空间的描绘以传统绘画技法为主 ,园林花木和居室建筑等场景的描绘透出人文审美意趣,具有诗情画意。传统风格的插图配上典雅端正的楷体书法字,使教科书具有一种古朴庄重的“气韵”。通过这些视觉线索,教科书营造了一个人文“意境空间”,适于学生涵泳把玩,引发他们对古代人物事迹的联想和思慕向往之情。插图的作用就是将德育内蕴视觉化,避免呆板的道德说教,显得从容内敛,具有“润物无声”的效果。

作为最早的德育教科书,《最新修身教科书》的插图带有浓厚的传统风格,其人文审美意趣反映出传统“修身”所强调的“性情涵养”“情境化育”的特性。以下将就这些插图所蕴含的修身观念及其表现方式进行具体分析。

(一)叙事、场景与情境化育

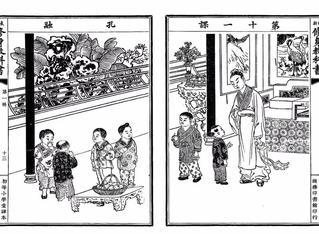

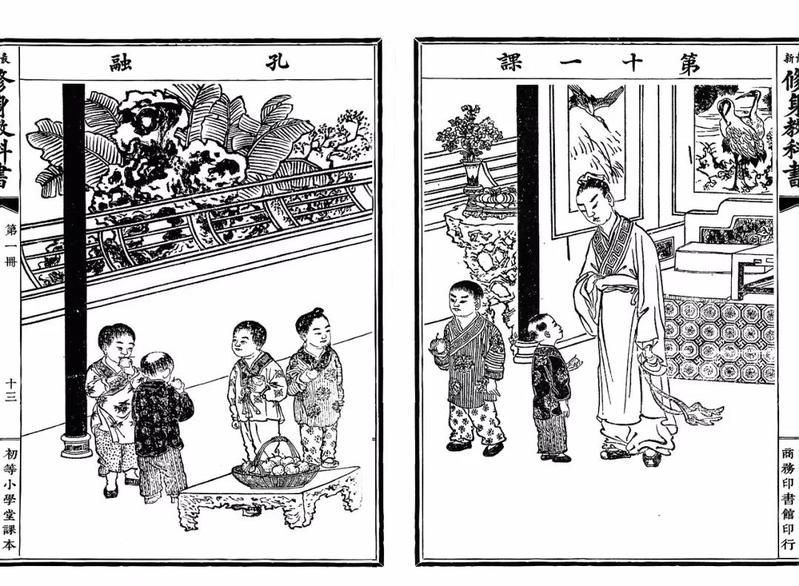

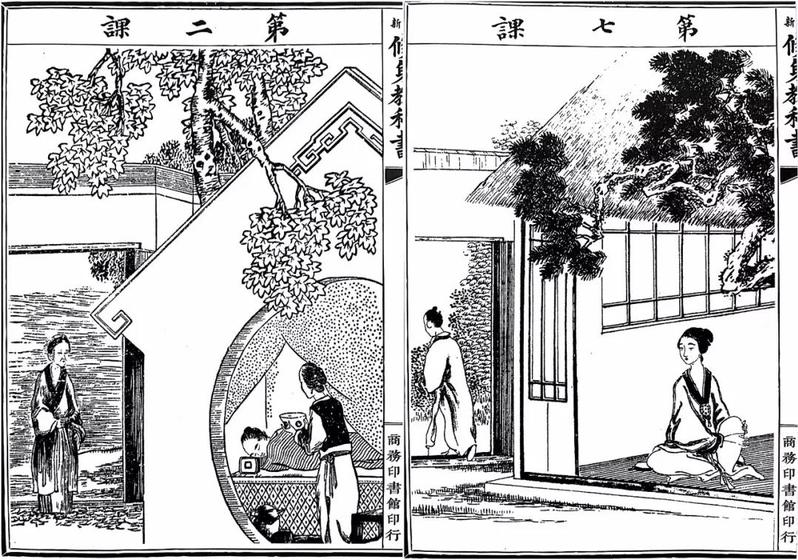

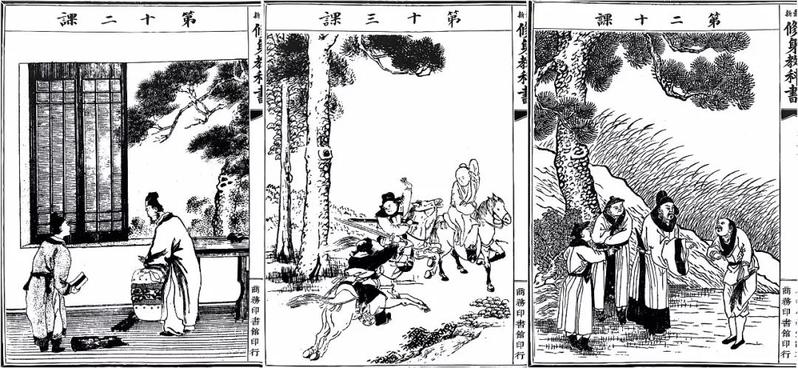

教科书插图是一种目的性描绘,它的形式与课文内容紧密相关。《最新修身教科书》的课文以历史人物故事为主,插图多是叙事性绘画。每篇课文占两页,叙述一到两个故事,除第一册外,插图最多占一页。要在有限的篇幅内叙述故事,教科书插图采取了传统叙事性绘画的概念处理方法:一是选取故事中的某个情节或场景来概述一个故事;二则是不用表现任何特定的叙事瞬间,而是通过描绘故事主角、故事的背景、重要的道具来暗示或象征一个故事。[2]第一种方式如图1中孔融正拿着梨跟父亲说话,他的言行举止展现他谦让友爱的品格。第二种方式则如图2。图中并没有描绘特定情节,但是通过书斋空间的呈现以及图画中的书生形象,我们能够联想到胡敬斋这位后来理学家在青年时期是如何用功读书修养自身的。

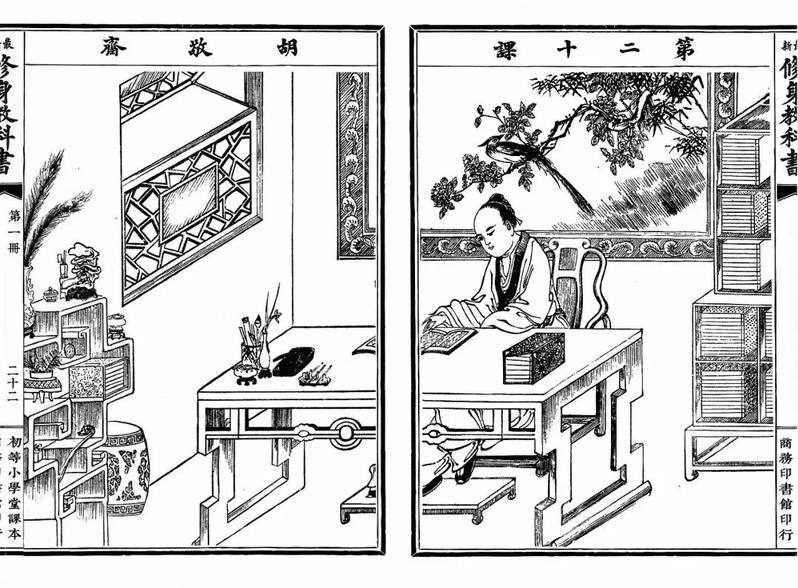

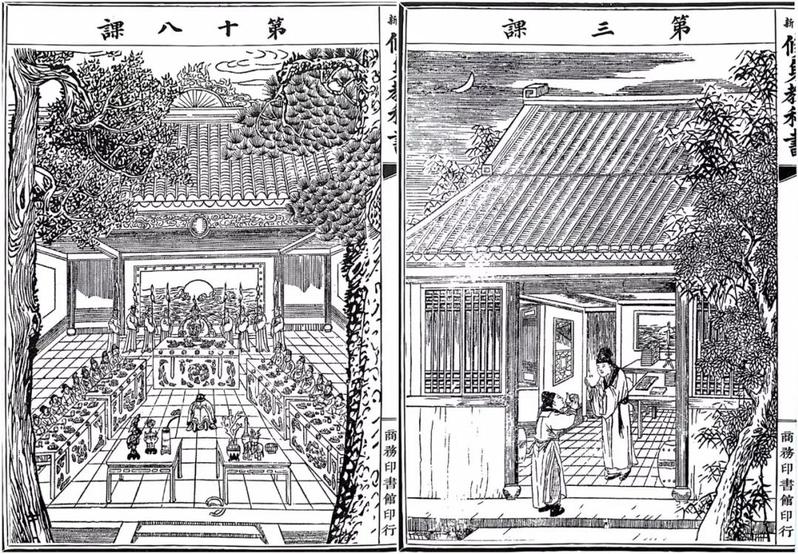

在教科书插图中,这两种处理方式并不互相排斥,差别只在于是否具有特定“情节”。然而,修身故事并不完全像历史事件那样是突发的、不可重复的。尽管这些故事也叙述一定的情节,但这些“情节”实际上是故事主角的一种生活习惯,它恰恰是日常化的、可重复的。作为“道德镜鉴”,教科书插图再现了日常化的“修身”情景,引起观者的联想和共情,进而产生对自身的反省。因此,事件“情节”所构成的冲突和张力,在侧重日常涵养的修身教育中让位于“情景”艺术。无论是否含有特定的叙事情节,教科书插图都用了大量笔墨来描绘故事主角所处的场景空间。人物总是镶嵌在一定的情境之中,甚至显得不太明显。如图3左图描绘的是唐代名将裴行俭宽容下属的故事。这位下属在军宴上不慎跌碎了裴行俭的玛瑙盘,吓得叩头流血,裴行俭笑着原谅了他。此图中呈现了高大的树木和宏伟的殿堂,而列坐的军士及裴行俭本人反而显得很小,人物的描绘笔墨远不及场景线索。然而,正是这些场景线索暗示了军队的纪律和威仪,衬托出下属的惊慌失措和裴行俭的宽容之德。右图描绘的是东汉名士杨震“四知”的故事。当王密想要贿赂他时说:“暮夜无知者”,杨震回答:“我知子知,何谓无知?”王密惭愧而去。图画中杨震的居所高屋厚瓦,树木环绕,加上一钩新月,营造出静穆安宁的气氛。依孟子“养性”说,暮夜之气(夜气)能使人的良知之心萌发长养,画面背景与杨震的回答暗相呼应。这两幅插图都用了大量笔墨描绘空间场景,人物在整个画面中显得微小。其实,当“人”置身高大宏伟的建筑空间之内,由于自身的微小会自然而然收敛心神,谨言慎行。德性的日常涵养离不开“情境”的身心整饬作用,情境本身就有“化育”功能。故事主角的德行在情境当中得到扩展,情境的视觉特征则传达着修养的内涵。

图1 孔融

图2 胡敬斋

图3 情境空间的威仪与静穆

(二)居室空间中的礼乐精神

作为一种“图”,教科书插图也可视为一种对“生活”的摹写。 它再现了一定历史条件下的人们的生活方式,同时也反映出这些生活方式里蕴含了的文化观念和道德理念。清末的教科书插图大量描绘了中国传统居室空间,这与“修身”的观念有关。孟子说:“居移气,养移体,大载居乎!”传统的居室建筑不仅是一个实用性的物质空间,也是一个涵容礼乐、怡情养性的精神空间。一方面,居室建筑通过内与外、分与合的切割实现对人活动的规约和区隔,体现出“礼”的秩序和威仪感;另一方面,居室建筑在环境营造上追求“和乐”之美,体现出人为建筑与自然景观的互相融合。

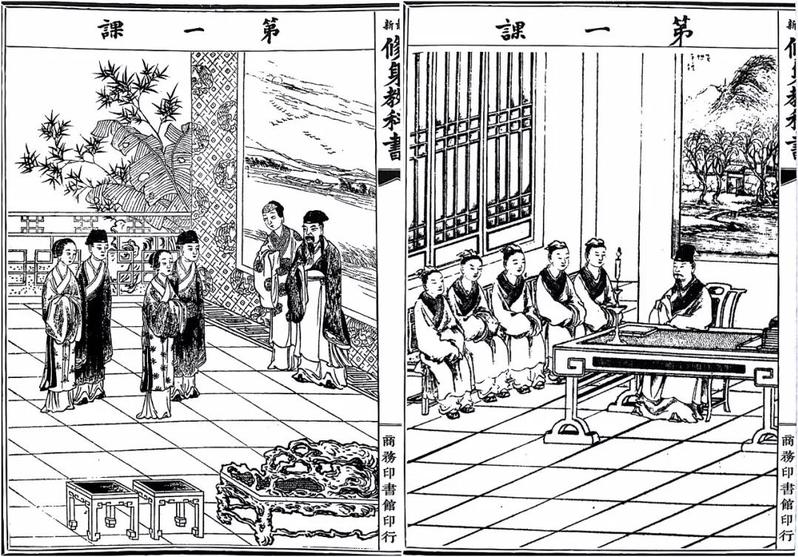

(1)家庭空间与人伦礼序

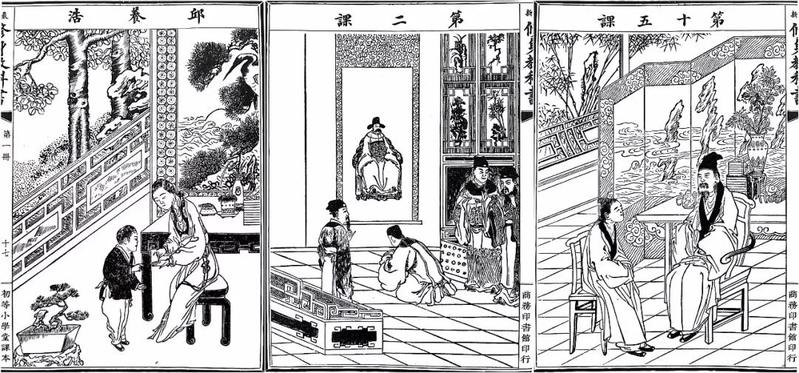

家庭始于夫妇。《礼记•内则》篇言:“礼,始于谨夫妇,为宫室,辨外内。男子居外,女子居内。”这里的“内”与“外”是指整体建筑空间中不同的分区。“内庭”“内帷”“内室”为女子居处或夫妇燕居之所。图4两篇课文题目分别为“贞操”和“守礼”,都与夫妇之道有关。左图描述的是《列女传》中“蔡人之妻”的故事:她的丈夫生病母亲劝其改嫁,她不肯听从。右图则是“孟子出妻”的故事:孟子见其妻踞坐,告孟母妻不守礼,孟母却说是孟子无礼,因为他没有遵守“将上堂,声必扬;将入户,视必下”的礼节,“往燕私之处,入户不有声”,[7]使人无所防备。可见,“户”为私人场所,属“内”,而“堂”则属“外”,礼节有所不同。这两幅绘画在构图上十分相似,都是以围墙隔开“内”与“外”,墙内的小间表示夫妇幽居之所。

“内”与“外”的区分,其实也是公私领域的区隔。图5两篇课文题目同为“家庭”。左图描绘的是汉末名士陈寔的家风,他与二子各携其妻立于大厅,显出“兄弟孝养,闺门雍睦”的情景。右图描绘的是唐代柳公绰的“家法”,图中呈现他在中门之东的“小斋”内教育家族子弟的情景。如图所示,“厅堂”具有公共性,空间广大可以容纳多人,它是家庭成员聚会的场所,也是处理家庭“对外”事务的地方,象征着作为一个整体的“家庭”的所在,凝聚着家风。中门连通前院和主院,[8]“斋”带有文化性质,是家庭中的教育场所。课文中说柳公绰“决私事,接宾客,与弟公权及群徒弟再会食”都在“小斋”。[9]可见其公开性和封闭性介于“厅堂”和“内室”之间。家庭中的公共空间凸显人伦关系,正如图中陈寔二子长幼有序,柳家子弟端身列坐,表现出“礼”的秩序性。

图4 内与外:夫妇之礼

图5 厅与斋:家风与家法

(2)人与自然的“和乐”之美

“礼之用,和为贵”(《论语•学而》),“和”是儒家礼乐文化所追求的境界。在居室营造上,“和”体现为建筑与自然景观的互相融合,园林中的山水、花木景观与亭、轩、书斋等建筑相映成趣,使居处环境具有诗情画意,起到安顿心灵、陶冶性情的作用。教科书插图在表现居室环境的时候充分展现了这一点,即使是以建筑为主体的绘图中,也不惜笔墨地描绘树木花草等自然景观(如图3、图4、图5)。

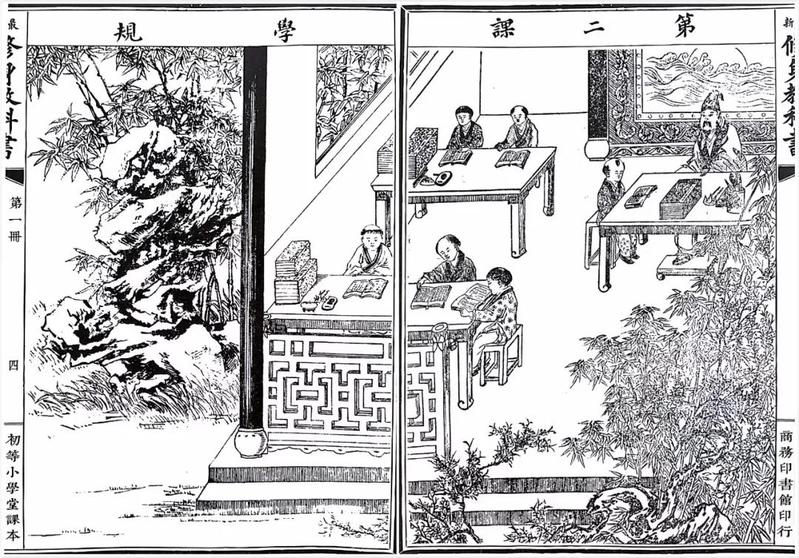

图6是第一册第二课“学规”的插图,它描绘了传统学塾授课的场景。图中可见塾师坐于学堂中央,正教授一名学童,其余学生则各自在温习功课,课堂井然有序,整齐规范。学塾的屋外有假山,竹子及其他花木。这一课是以北宋名臣范纯仁(范仲淹之子)少年读书的事迹为例,来讲解遵守学规的必要性。[10]图中屋内气氛庄重,但屋外之景却让人怡情悦性,这暗示着学塾既有整饬身心之“规”,也有愉悦身心之“乐”。屋内是共学的空间,而屋外是赏玩游憩的场所。学制规定的修身要义中强调对儿童的约束要用“和平之规矩,不令过苦”,怡人的情境融合了自然之乐,为学习增加趣味。该图中学塾的环境具有园林风格,其实山石竹木是常用的园林造景,教科书插图中,“竹”是出现次数最多的庭院花木(图6、图7左、图9右),而芭蕉(图1、图5左)、松树(图8)等具有象征意义的物象也多有呈现。古人常用“借景”之法融合自然景观,尤其是带有观景功能的楼阁亭轩(图7左)。至于幽僻雅静的书斋,卷起的帘子也可将远处的田园风光纳入视野,俨然一副山水画作,为书斋增添了几分生机(图7右)。

图6 学塾环境

图7 融合自然的借景之法

(三)插图中物象的比德与比兴

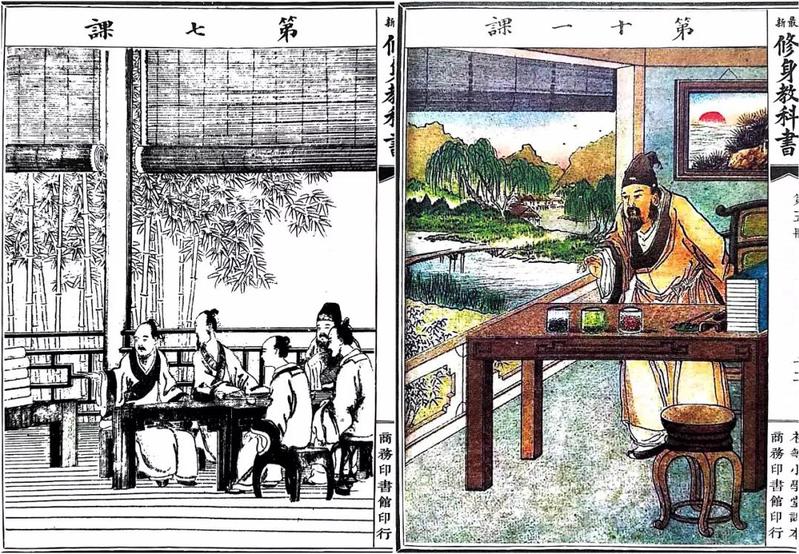

中国古代哲学有着万物一体、物我同道的思想,“道理”不离“器物”,一事一物中都蕴含着人生道理。[11]从孔子以“欹器”喻说谦德到宋儒提倡的“格物致知”,都体现了“物”与“德”的关系。古人常常以器明理,藉物喻德。松、竹、梅被称为“岁寒三友”,喻示坚守道德、刚强不屈,而梅、兰、竹、菊“四君子”则象征傲、幽、澹、逸的人品。这些植物的意象在教科书插图中反复出现:居室建筑之旁多画有竹,寄寓淡泊清雅、吉祥安宁之意;描绘野外之景则常有松(图8),寓意刚正、勇毅。图8中左图所绘的是晋代名士戴安道拒绝作“王门伶人”愤而摔琴,这篇课文题为“不辱己”,戴安道不畏强权的高洁品性透过图中苍劲的青松得以深化。中图描绘的是王莽末年社会动乱冯鲂救危急难的故事,图中冯鲂为搭救被人追杀的申屠季,在野外与人相搏。课题为“义侠”,旨在向学生传递尚武精神,插图富有动感,充满张力,凸显了人物的刚强勇毅。右图描绘的是“陶侃惜谷”的故事:陶侃出游见人摘取稻谷玩耍,便怒斥那人。课题为“惜物”,故事不但体现了陶侃爱惜粮食,也表现了他正直、严肃的性格。这些图的场景中皆呈现了高大挺拔的松树意象,相应于人物刚正的性格。当然并非每幅插图与故事主角品行都如此契合,但是松、竹、芭蕉等在教科书插图中多次呈现,说明这种意象表达方式已是绘画陈式。对绘画者而言,植物意象的描绘出于一种文化习惯,其寓意默存于心,不言而喻。

插图描绘的居室陈设也反映出比德、比兴的思维方式在人们日常生活中的体现。例如,悬于居室正面墙壁或呈现在屏风上的中堂画,一般体现了居室主人的志趣、爱好、心愿和理想。[12]教科书插图中所绘的厅堂、书斋几乎都有挂画,其中有“松鹤延年”(图1、图9左)、“鸟语花香”(图2)、海水朝日(图6)或田园风光(图5),屏风上也绘有山水画(图9右)。这些意象寄托了吉祥长寿的愿望,体现出主人淡泊安宁、崇尚自然、情志高雅的意趣。除了挂画和屏风的方式,比德意象也以纹饰的方式呈现在家具上,如图9中图呈现的门窗上的“四君子”图。

教科书插图通过故事情景、居室建筑、人文意象的描绘来展现人物品格,同时也从侧面反映出传统“修身”观念在人们日常生活中的体现形式。相对于文字而言,插图的表达无疑是隐性的,正是这些隐性线索所构成的“意境空间”才可能让观者在多角度的阅读中有所玩味,默会于心,转化自我。

图8 松之意象:刚正、勇毅

图9 中堂画、门窗和屏风上的比德意象

民国成立以后,为传播现代国家观念,教育理念发生了变化。培养现代公民成为道德教育的主要目标,德育范式也渐渐从“性情涵养”转变为“行为训育”。这一时期的教科书插图发生了明显的变化。

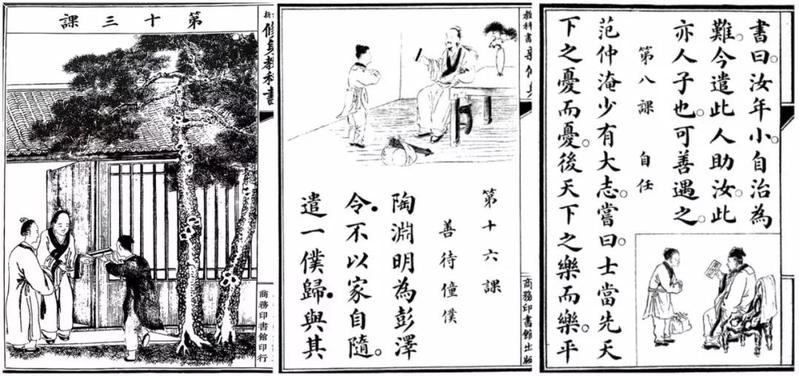

(一)图像教化地位的下降

民国以后学制缩短,为增强教育普及化程度,课程时长缩减,内容难度降低,相应地,教科书的篇目减少,篇幅压缩,插图在教科书中的地位下降。商务印书馆于民国元年(1912)出版的《共和国教科书新修身》共八册,每册十八篇课文,全套144篇课文,其中99篇课文配有插图,然而这些插图不再像《最新修身教科书》那样独立成页,很多插图只占半页或一角(图10)。教科书插图不仅数量减少,其品质也有所下降。图10呈现的是《最新修身教科书》(1906,初版1905)、《共和国教科书新修身》(1913)和《新编中华修身教科书》(1923,初版1913)中选用的同一则故事的插图。这个故事在三套教科书中都编排在第五册,各册的题目分别为“不凌人”、“善待童仆”、“宽厚”,文字叙述大体相同,讲述陶渊明遣一童仆于其子,并修书告诫要善待童仆。从对比中明显看出,清末的《最新修身教科书》插图篇幅最大,笔法细密,松的意象和房屋的描绘十分精致,具有美感。而在民国以后的教科书中,插图篇幅逐渐减缩,越来越简略,文字越来越凸显。图像审美性减弱削弱了“比德”“化育”的人文意涵。插图数量和品质的下降意味着文字成为主要的教化渠道,插图只是作为文字的辅助材料,起到图示和装点的作用。

图10 三套教科书中“陶渊明遣仆于子”对比图

(二)场景线索的隐退

随着插图篇幅的收缩及图像描绘的简略化,故事场景线索逐渐隐退,人物得以凸显,故事的情境性降低。图11和图12呈现了清末《最新修身教科书》和民国《新编中华修身教科书》中两则同样的故事——“孟母断织”和“陶侃运甓”。左图均为清末教科书插图,右图为民国后插图。清末教科书插图中人物皆置身于一定情境内,“孟母断织”的故事人物立在房内,其门窗、家具的描绘非常细致,绘者还不厌其烦地在窗外画上几竿翠竹,来烘托居室空间的氛围。“陶侃”则置身庭院之内,图中大量篇幅在描绘院落建筑,主角“陶侃”却显得微小,但观者却能够看到传统院落的内与外、通与隔的布局,人物的微小与环境的深阔形成对比。民国后的插图显得更为简练直白,图11右图中除了人物,其余空间皆留白。图12右图描绘了院落一角,但图像是以人物为主,突显出陶侃“搬运”的动作。清末时期插图中场景线索的描绘使得人与情境保持一种焦点-场域的关系,在多重视角的变换中,插图深刻的文化内涵也令人反复玩味。民国时期插图凸显了人物,这固然能够更直接传达教育目的,但场景线索的隐没使得图像丰富的“化育”功能变得单一。

图11 “孟母断织”对比图(分别在第二册和第三册)

图12 “陶侃运甓”对比图(均在第五册)

(三)涵养意味的淡化

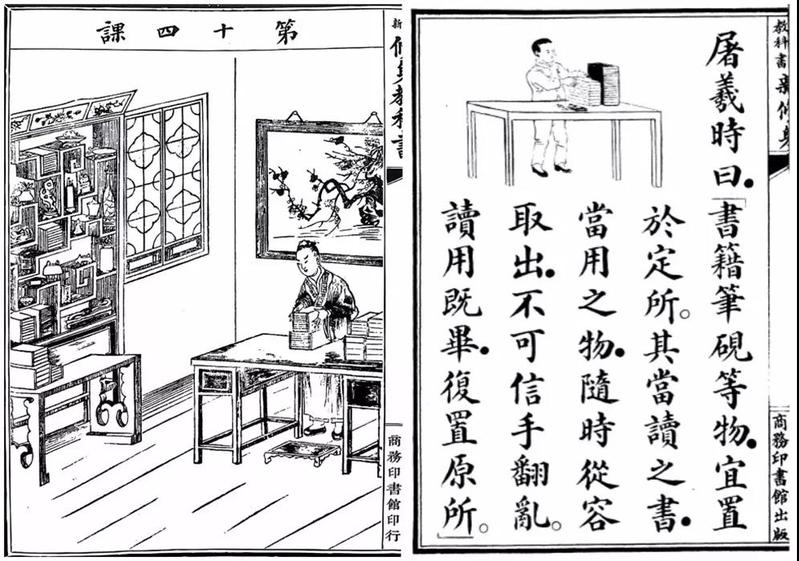

传统“修身”是一种生活方式,着重在日常事物上身心整饬和性情涵养。日常生活情境也带有道德内涵,而行为本身是为了调整内在心态。在清末教科书插图中,庭院、书斋空间和器物的描绘常常体现威仪感。民国以后,教育的现代转型加快,建立在西方心理学基础上的“训育”逐渐成为德育主要方法,[13]传统“修身”所蕴含的涵养意味在修身教科书插图中淡化。图13所示为《最新修身教科书》第二册和《新编中华修身教科书》第三册中的同一个内容,都是以“近朱者赤,近墨者黑”教导学生慎于择友。左图中呈现的书斋空间与师弟共处的情境恰好相契于谚语的内涵,使学生从图文上返归自身而切己体察。而右图只表现了文字的字面含义,更具知识性,而少了涵玩的意味。图14呈现的是《最新修身教科书》第二册和《共和国教科书新修身》第五册中的“敬事”与“整理”两篇课文的插图。这两篇课文都要教导儿童养成用完东西收归原处的好习惯。图中两人都在整理刚刚翻看的书籍,不同在于左图呈现了人物所处的书斋空间环境,而右图只是简略绘出了学生的书桌。右边课文采用的是明代屠羲时《童子礼》中的内容,然图中呈现的并非屠羲时,而是表现一名学生对屠羲时训言的“遵守” 。这幅图向学生提供了直接的行为示范,且课文标题中明确指出行为内容,使学生很容易看懂该怎么做。清末教科书通常会图文一致地呈现古人的言行,结合场景描绘表现人物性格。左图的课文采自《颜氏家训》:“江禄读书未竟,虽有急速,必待卷束整齐,然后起,故无损败。”[14]图中人物自是江禄,从图可见其书斋布置整齐有序。古人说“一屋不扫,何以扫天下”,往往将居室环境与个人修养联系在一起。图中江禄虽然也是在“整理”书籍,但是通过书斋空间的呈现,“整理”这个动作不是简单的一个行为,而且显现了“敬事”的人格涵养工夫。“敬”一直是宋儒标举的重要修身工夫。所谓“涵养需用敬”,就是要在日常的事情上培养恭敬、不含糊的心态。插图呈现了修身情境的精神内涵,当抽掉这些情境之后,作为“修身”工夫的整体场域便瓦解了,只剩下行为本身。从“敬事”到“整理”,不再强调行为与整饬身心的关联,尽管这种行为训育直接、有效,但是它失掉了对整体人格涵养的深度性。

图13 “慎交”与“择交”

图14 “敬事”与“整理”

清末是中国现代教育的初创和探索时期,正处于新旧思想交汇的历史时代,这一时期的教育融合了传统教育精神与现代教育形式。从修身教科书来看,它适应了新式教育分年授课、班级教学的形式,但同时它重视德育的渐进培育,采用由浅入深的循环编排法,以传统修身故事和寓言来配合德目内容,有意淡化了德育的说教性,照顾到了学生的心理特点。清末修身教科书的插图绘制精美,技法上虽受到西洋绘画的影响(如明暗、透视),但主要还是继承了传统的绘画手法和风格特征。插图展现了传统生活方式与其内在的教化精神,通过传统建筑空间、器物文化中的人文意蕴,反映出传统道德教育重视日常涵养和情境化育的理念。插图不仅配合了德育叙事,本身也通过审美内涵起到德育教化的作用。民国以后,德育范式的转向使得教科书插图的教化地位下降,不再独立承担德行化育的功能。今天,随着信息技术的发展,图像再次成为人们生活中一种主导性、全面覆盖性的文化景观,图像对人内心的塑造作用已不容忽视。[15]在当今“视觉时代”的背景下,我们或许将重思“图像教化”问题,在这个意义上,清末的修身教科书插图为今天教科书插图乃至教育图像创作提供了有益的借鉴。

注释:

1、当时的插图绘画也接受了西洋绘画技巧(如透视)的影响,但整体上以传统技法为主。

2、“图”与“画”有所区别,“图”是一种基于主题的目的性描绘,再现物件原来的样子并且补充了文字描述,而“画”与“诗”相当,是艺术创作,讲求“气韵”和“笔法”。“图”与公众关注和教化有关,而“画”是排遣个人情感的途径。表现历史事件和楷模的(叙事性)图画都属于“图”。参见(美)孟久丽著 何前译. 道德镜鉴:中国叙述性图画与儒家意识形态[M].北京:生活•读书•新知三联书店,2014: 206.

3、这课书的教授法上提示道:“图中一童子方整理书籍,诸生以为此童子守何人之训乎?盖明时有屠羲时者……其所谓整理物件,不独此童子宜然?抑亦吾曹所当取法?今试为诸生述之。”见秦同培.初等小学新修身教授法第五册[M].上海:商务印书馆,1913:6.

参考文献:

[1]段德宁. 符号与图像——试论语图关系研究的两种视野[J]. 浙江工商大学学报,2015,(05):36-43.

[2](美)孟久丽著 何前译. 道德镜鉴:中国叙述性图画与儒家意识形态[M].北京:生活•读书•新知三联书店,2014:213,103,29.

[3]汪家熔.民族魂:教科书变迁[M].北京:商务印书馆,2008:55.

[4]张蕴爽.论宋人的“书斋意趣”和宋诗的书斋意象[J]. 文学遗产,2011,(05):65-73.

[5]安乐哲,谭延庚,刘梁剑. 儒家伦理学视域下的“人”论:由此开始甚善[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版),2016,(03):145-158+184.

[6]璩鑫圭,唐良炎.中国近代教育史资料汇编•学制演变[M].上海:上海教育出版社, 1991:294.

[7]商务印书馆编译所.最新修身教科书(初等小学用 第七册)[M].上海:商务印书馆,1906:9.

[8]张永帅. 唐长安住宅的形制与布局[J]. 三门峡职业技术学院学报,2008,(03):38-41.

[9]商务印书馆编译所.最新修身教科书(初等小学用 第八册)[M].上海:商务印书馆,1906:3.

[10]百年前的教科书——对《最新初等小学修身教科书》(第一册)的释读:《杭州文博》2011年第02期

[11]刘康德. 论中国哲学中的“器物”与“道理”[J]. 复旦学报(社会科学版),2006,(06):100-104.

[12]李志,韩春宇,周秀芝. 论中堂画在居室环境中的文化特性[J]. 山西财经大学学报,2012,(S1):312-313.

[13]张纯,熊贤君. 民国时期中小学训育方法的探寻[J]. 河北师范大学学报(教育科学版),2016,(04):30-35.

[14]商务印书馆编译所.最新修身教科书(初等小学用 第二册)[M].上海:商务印书馆,1907:16.

[15]陈平原. 从左图右史到图文互动——图文书的崛起及其前景[J]. 学术界,2004,(03):255-266.

Artistic Conception Space and Temperament Nourishing:the Implication of Moral Education of Illustrations in Late Qing Dynasty Self-Cultivation Textbooks

Abstract:The illustrations in late Qing dynasty self-cultivation textbooks continued the imagery edification tradition of Chinese narrative illustration. Through the depiction of narrative scene, buildings, and images with profound moral, the illustrations visualize the humanistic connotation of self-cultivation, and provide an artistic conception space for students to appreciate. It reflects that the traditional moral education emphasis on temperament nourishing and situational indoctrination. After the Republic of China, moral education paradigm changed from temperament nourishing to behavioral training, then the edificatory status of illustrations in textbooks declined. The number and quality of illustrations were reduced. The images became more concise and straightforward, highlighting the specific behavior of the characters, with scenes clues disappeared and nourishing connotation diluted. Although it makes the illustrations more direct to convey the education target, the rich edificatory function of images became onefold. In today's visual age, the significance of imagery edification has been highlighted again. The illustrations of self-cultivation textbooks in the late Qing Dynasty provide useful reference for today's creation of textbook illustrations, or even educational images.

Key words: late Qing dynasty; self-cultivation; illustrations of textbook; artistic conception; temperament nourishing; moral education