《开放教育研究》

第26卷第3期

2020年6月

作为风险时代学习路标的教育技术:

困境与突破

吴 刚

摘要:本文通过对大量研究报告的梳理,证明20多年来,教育信息技术虽然结合信息技术,在教育产品开发和平台建设上获得了长足的发展,但在中小学教育实践的实际应用中绩效平平,特别是疫情期间大规模的自然实验成效未如人意。在线教育应用的现实困境将使教育技术的后续发展陷入危机,由此说明教育技术学恪守的传播学模式的意义已经退化。但在全球性风险时代,教育活动必须依托泛在学习环境,教育技术的历史使命尚待开启,挑战与机遇并存,理论转型势在必行。我们提出从基于工具性思维的传播学范式转向基于关系性思维的社会-文化范式,依托社会互动和具身认知理论,通过开放学习空间和混合学习的构建,推进学习者的身心发展。教育技术本质上是作为引领学习者进入世界、理性参与世界并合法共享世界的学习路标。

关键词:在线教育 技术危机 社会-文化范式 社会互动

教育同样面临严峻挑战。由于新冠病毒传染方式的特殊性,中国及世界各国不得不采用大规模在线授课模式,由此带来了真实的从小学到大学的在线教育实验,而且这种实验不是实验室的可控实验,是自然实验。这同时是对教育信息技术理念与实践的一次检验。教育信息技术是20年来国家教育投入与关注最多的领域之一,并将其作为教育现代化的重要指标。因此,对于在线教育的成效,我们期待它有美好的结果。那么,实际结果如何呢?

一、在线教育有效吗?

在线教育的源头是远程教育。远程教育最早可追溯到19世纪40年代的英国(Sherry,1995)[1],当时Isaac Pitman开始使用邮件这种媒介教授速记课程。康奈尔大学(Cornell university)1882年建立了函授大学。函授课程是指学校提供教学材料,通过邮件发给与教师分离的学生的一门或几门课程,到20世纪90年代才出现了技术增强型远程教育,由此,借助互联网的在线教育开始。随着计算机和网络技术的发展,网络学习已成为教育的新趋势。学习计划和材料都是在网上托管和提供的,允许学生在家中学习、互动,甚至获得学位(Chapman,2009)[2]。于是,通过在线教育开始流行,特别是在高等教育机构的运用。因为它可以在任何时间、任何地点提供灵活的内容和教学,同时克服资源、设施和设备的短缺。实际上,国际上借助新的传播技术的教学模式改革,都在高等教育阶段起步。其中,最著名的是翻转课堂(Classroom Flip)[3]。课堂翻转教学法的起源可以追溯到1995年秋,当时塞达维尔大学(CedarvilleUniversity)的Baker(J. Wesley Baker)教了多年的多媒体程序屏幕设计课程。由于没有涉及计算机屏幕设计的教科书,他让学生们通过传统的印刷图形设计文本,自己则在课堂讲授印刷设计原理在屏幕设计中的应用。教学过程中Baker思考如何利用教与学的思维变化和计算机技术进步这两种趋同的趋势,改变传统的课堂。他用澄清——展开——应用——练习四阶段重新组织课堂(Overmyer& Yestness,2016)。课堂翻转的基本概念是使用技术将课堂内容的信息讲授移到课堂外,并利用开放的课堂时间积极学习,因为学生们致力于运用这些内容的原理,老师在课堂观察学生做什么,回答问题并提出建议以进行实践使用。高校利用教育技术的教学改革非常活跃。

但是,与面对面课堂教学相比,在线教育是否有更大优势,这是教育技术发展的基本问题。芬奇和雅各布(Finch, D., & Jacobs, K)认为,在线学习可以减少旅行时间和成本;增加与全球范围内的专家和专业人士接触和合作的机会;为学生提供学习课程的灵活性;以及允许调整科目和内容需求等(Finch, D., & Jacobs, K.,2010)[4],这为成人学习提供了便利。

2009年,派翠克和鲍威尔(Patrick, S.& Powell, A)研究了关于K-12在线学习有效性的现有研究结果和描述,并撰写了文献综述(Patrick, S., & Powell, A., 2009)[5]。他们发现,没有一项大规模的全国性研究将参加在线课程的学生与传统课程学生进行比较,也没有相应的可控实验。最大规模的研究是2009年美国教育部对在线学习研究的元分析和评论。美国教育部的文献综述得出的结论是:很少有关于K-12学生在线学习有效性的严谨研究发表;与单纯面对面教学和在线教学相比,结合在线和面对面的混合教学有更大的优势。总体而言,这份报告对在线教学给予正面评价。不过,这是10多年前的评估,其结论也非依据实验而来。

大学在线课程数量的激增带来了对其教学和学习效率的检验,新近的研究是2019年10月美国南伊利诺斯大学应用传播学系Deborah Sellnow-Richmond等人的研究(Deborah Sellnow-Richmond, Michael G. Strawser & Deanna D. Sellnow,2019)[6],该研究包括课程结构、学习内容、课堂观看、作业评估和交流五个变量,还包括两个代表学习投入和满意度的变量。结果表明,在线课程有效性与面对面课程一样好,或者比面对面课程更有效。但是,该研究数据是从一所大学收集的,该大学的传播学基础课程采用了非常具体的混合设计;由于采用学生自述的数据,这项研究没有进行真实的评估测量实际的认知或行为学习。尽管根据自我报告进行研究可能有价值,但通过使用其他形式的数据进行研究,可以加强对这些问题的回答。

国际上最新的在线教育有效性的综合分析是(Castro,2019)等人的《文献综述:在线学习课程对高等教育机构有效性的元分析》,目的是对与在线学习效能感相关的研究成果进行系统回顾[7]。研究人员搜索了19篇研究期刊发表论文,13篇元分析,8篇系统的文献综述,4篇专题文献综述,3篇报告,2篇案例研究,1本关于ERIC(教育信息资源中心)的书,还有ProQuest、PubMed、Crossref、Scribd-EBSCO和Scopus等数据库。研究人员还使用Google Scholar进行了搜索。研究结果发现,30篇文章认为在线学习效果符合高等教育机构的课程要求;影响在线学习效果的因素包括评估、效益、约束和设计交付(design delivery)方法。评价、效益和制约因素取决于设计交付,而设计交付又影响着对在线学习项目效能的评价。这些变量对设计交付和在线学习的有效性都有积极或消极的影响,而设计交付在评估在线学习项目的有效性中起着重要的作用。而学习体验主要由学生与教学内容、其他学生及教育者之间的互动所形成。为了更好地参与互动,学生必须具备高水平的数字素养和自我效能感,并积极参与学习活动。同样,教育者对技术使用的态度和数字素养水平在塑造学生整体学习体验方面也起着重要作用。实际上,这里凸显了互动对于学习效果的作用。但是,对于在线课程的教学成效到底如何,该文没有给出详实的分析和结论。

国际上有关教育技术及在线教育有效性的研究数量虽然庞大,但在方法上没有进行大规模的系统研究,也没有借助控制组实验或准实验方法展开实验探索,且绝大部分围绕成人和高等教育展开。而成人和高等教育的学习者与中小学生的学习方式差别巨大,即便对成人非常有效的技术手段,也未必适合于中小学生,所以需要一种更为真实的、面向K-12教育的研究。就此而言,2020年疫情期间中国中小学大规模的在线课程是第一次真正意义的在线教学检验。当然,要充分评估中国疫情期间在线教育的效果是困难的,但我们可以从已有的调查报告窥其一斑。

例证一,某校高一年级于2020年2月10开始线上教学。为调查学生线上学习效果,老师编制了一份调查问卷,调查高一学生的线上学习情况,目的是诊断线上教学的学习效果,并为线上教学提出建议。调查采用非实名制,也不填写所在班级。到20日晚8点止,调查共收到131份有效反馈,占全年级总人数670人的19.55%。该校全体学生参加了线上学习。调查显示,参加学校组织的线上学习的人数占总调查人数的100%。

1)学生在线学习的途径主要通过钉钉平台看线上直播,通过教育厅录制的空中课堂学习的占7.63%,还有学生通过学校提供的微课即“爱预习”学习。

2)学生在线学习的时间较长。数据显示,93.13%的学生在线学习在3至5小时及以上,其中49.62%的学生超过5小时。从高一年级安排的课表看,每天共有6节课,时长280分钟。如果六节课全部采用线上直播的方式,加上教师布置的作业也在电子版为主,学生盯着电子屏幕的时间绝对超过5小时。

3)学生反映线上学习对视力影响较大,表现为时间长眼睛疼,线上学习的最大弊端是遇到不清楚的,不能与同学或老师及时有效沟通。

4)学生反馈线上学习的效果不及在校学习的效果。认为在线学习效果好的仅占8.4%,认为在校学习效果好的占58.78%,认为两者效果差不多的占32.82%。

5)进一步对认为在线学习效果好的8.4%的群体调查,认为在线学习好的原因中,听得更清楚占81.82%,看得更清楚占63.64%,还有81.82%的同学认为可以通过回放反复看,这是在校学习不能做到的。这给我们启示,那就是正常开学后,对于重难点知识可以采用录制的方式,帮助学生理解。(简书,2020)[8]

例证二,华南理工大学公共政策研究院发布的报告《疫情期的直播教育为何屡遭吐槽》[9]指出(张若梅,2020),上线仅半月的直播课堂,让教师、学生和家长吐槽不断,无论从硬件设施的卡顿问题,还是教学质量及互动,都让直播教学在这场大考面前表现得不尽如人意。部分一线教师诟病网络教学无法实现线下教学的监督和师生互动,教师无法把握学情,学生难以深入理解教师满堂灌的线上干货,连基本应试教学都难以把握,更何谈近年来所提倡的素质教学。部分老师称,“一节45分钟的课程,老师能获得学生几十万个赞,学生到底有没有听课?听课效果如何?老师也没有把握”。

例证三,北师大新媒体传播研究中心、光明日报教育研究中心发布了《新冠疫情期间中小学在线教育互动研究报告》(中国教育在线,2020)[10],该报告通过网络数据实验平台 “极术云”①于2020年3月8-12日调查了全国2377名中小学教师使用在线教育产品授课的互动形式、互动效果及使用评价等情况。报告没有比较线下课堂教学与在线教育的差异,而是调查了虚拟互动的成效,主要是七项在线教育互动方式,包括提问语音连麦、提问视频连线、在线测试、社交媒体交流、小组讨论、发送弹幕和发红包,并通过向老师提问“您对在线教学课程的教学课堂互动效果评价如何”判断在线教学效果。尽管该报告在研究设计上有明显缺陷,但是其注意到了一些基本现象。比如,问题最多的是师生互动不够充分,说明线上互动对提升课堂教学效果的重要性。教师在线下课堂熟悉使用的互动方式不易直接迁移到网络直播间。教师在真实教室中可以通过学生的表情、动作、氛围等判断学生学习情况,从而开展提问等有效互动,也可以灵活安排小组展开合作学习的多向型互动。然而,在网络上师生存在距离,也不能直接关注到所有学生,很难及时全面地掌握课堂学情,教师不知何时互动、怎样互动才有效。此外,线上的小组合作更难开展,这些都属于教师在在线教育中的互动困难。严格说,该“互动研究报告”分析的7种形式都不是我们通常所说的社会互动。社会互动主要指面对面交流,包括言语和非言语的体态交流。但是,该报告提出的互动问题,却是教育技术的基础问题。

事实上,如果做一系列的田野研究,我们就会发现,疫情期间在线教育的实验效果令人失望。不仅陪伴孩子的家长疲惫不堪,学生也越发觉得在校学习更有趣而有效。老师们则把在线学习看做无奈的权宜之计,他们需要付出更多时间却未必能达到面对面教学的效果。华东师范大学附属小学的家长拍了一张孩子站在关闭的校门口的照片,说“一个想回学校的孩子”,令人唏嘘不已。疫情期间的在线教育重新让孩子怀念、向往和喜爱学校了。正是对照在线教育的贫乏,学校的吸引力重新彰显。

尽管在线教育不是教育技术的全部,教育技术应用也远不止在线学习,但在线教育却是网络时代教育技术发展的基石之一,而其发展的潜能,也一定要通过网络教育充分释放。由此,透过在线教育判断教育技术的前景与困境,是个合法性视角。

二、教育技术的危机

20年来,伴随信息技术的飞速发展,跟随摩尔定律的速度,教育技术的发展也是狂飙突进。这典型表现在美国新媒体联盟年度《地平线报告》中。这份报告的主旨是技术增进学习。从2009年开始发布基础教育版(即K-12版)。每年的K-12版会对技术应用于教育领域的发展趋势和带来的挑战进行解读,预测未来1-5年间影响教育领域教学、学习及创造性探索的新兴技术。但2018年后,基础教育版的《地平线报告》不再如期发布。

2020年3月2日,美国高等教育信息化协会发布《2020年地平线报告(教学版)》时,其内容已了无新意。2020年的报告详述了影响全球高等教育教学的6项新的技术与实践,包括自适应学习技术,人工智能/机器学习教育应用,学生成就分析,教学设计、学习工程和用户体验设计提升,开放教育资源和扩展现实技术(增强现实/虚拟现实/混合现实/触感技术)等。其实,这些技术及应用前几年的报告都有涉及,甚至在基础教育版中也有部分实践案例。我们可以从中看到教育技术发展与实践创新的共同瓶颈。

严格的调查是由普林斯顿数据源(PrincetonData Source)的研究人员在普林斯顿国际调查研究协会(Princeton SurveyResearch Associates International, PSRAI)指导下,于2011年3月15-29日对2142名18岁或以上居住在美国大陆的成年人进行的全国代表性电话调查。结果显示, 29%的人认为在线课程提供的教育价值与课堂课程相当,67%的人认为不是;与传统的课堂教学相比,大多数大学毕业生对在线授课的价值持否定态度。只有约五分之一的大学毕业生(22%)表示在线课程可提供同等教育价值,68%的人表示没有(Parker, K., Lenhart, A., & Moore, K. 2011)[11]。因此,教育技术的绩效评估结果并不清晰甚至是偏负,尤其是对基础教育的推进作用扑朔迷离。

21世纪以来,中国基础教育一直行进在风口浪尖间,这一方面表明教育已成为国民关注的重点之一,另一方面也表明频繁进行的教育改革在试图解决老问题的同时,又带来了新问题,教育改革处于“剪不断理还乱”的困境中。而教育技术在某种程度上被视为突破现有基础教育改革困境的不二法门,所以也有从“将信息技术融入课程教学”到“将信息技术深度融入课程教学”的期待。但现实是,教育技术没有为学习创造新的未来,至于某些“教育未来学家”畅想的“取消学校或取消班级”“人工智能替代教师”“全面掌上学习”等前景,更是建立在对教育活动及教育过程的曲解之上。

由此,中国疫情期间的大规模自然实验的结果反而尤为重要。它避免了教育技术应用实验常有的“霍桑效应(HawthorneEffect)”——即当参与实验者知道自己成为实验的观察对象时,会改变自己行为的倾向。本次自然实验差强人意的结果也为教育技术的发展敲响了警钟,我将之视为“教育技术的危机”。需要质询的是:教育技术是否有必要?如果有必要,它能解决多少问题并推动多少教学进步?如果缺乏解决问题能力,它对人们是否还有吸引力?

当我们用“教育技术危机”刻画一个似乎方兴未艾的领域时,我们需要冒着风险。我们用“金融危机”叙事时,讲述的是某种难以克服的困境,但教育技术会不会像金融市场一样陷入类似的困境?危机意味着我们可以从教育角度感知历史被异化的时刻,它要求我们审视预先假定世界和现实世界之间的不和谐。正如金融危机来自市场对金融资产给予的经验性“虚构”估值与这些金融资产的“真实”价值之间的巨大落差一样,我们也许高估了现有教育技术运用的价值,不过更确切地说,是现有教育技术范式或理论前提本身蕴含着危机。危机与批判是同源的:如果某物处于危机之中,它就意味着我们必须中止对它的一般理解,允许我们追求不同的思想或实践路线,这些路线或实践与预先建立的思想或行动路线背道而驰。危机“模式”是以这样一种方式描述的情景,即它要求我们质疑我们预先设定的知识或期望,以使我们更接近我们所忽视的东西。危机也意味着目前的情况可能背离了另一种情况,而且这另一种情况被暗示为更真实、更有效或更有价值的可能性。

“危机”概念本身就是一种带有批判意图的沟通行为(Cordero, R. ,2015)[12]。当社会参与者将事件描述为危机时,他们提供了一种解释,通过特定的概念范式解释这些事件。对危机的认知构成了新的社会事实,危机的语义意味着共享这种信念包括接受另一种隐含的期望,即需要作出新的决定或作出改变,从而产生一个可以界定问题和提出建议的话语空间,所以“危机意识”是一种“问题意识”。因此,不是仅仅依据疫情期间的在线教育实验,说明教育技术在某种意义上没有达成人们期待的目标,或没有兑现教育技术发展的承诺,我们就藉此判断“危机”时刻。传统上,“范式”一词指一种模式或模型,但同时也暗示该模式呈现了可见的退化或反常征兆。库恩在描述物理学发展时将其与“科学范式”概念相关联。库恩的科学范式和这里所说的概念范式之间有相似之处。与库恩通常描述科学范式的方式类似,范式概念表示一种相互认可的语言,它允许以有意义的方式构建问题和解决方案。在科学中,每个被常规科学看作是谜的问题,从另一种观点看,都可被看作反例,因而被看作危机之源(托马斯·库恩,2012,68)[13]。库恩认为,“危机是新理论出现的前提条件”(托马斯·库恩,2012,66)[14],那么,教育技术需要哪一种新理论呢?这是我们后面需要讨论的。

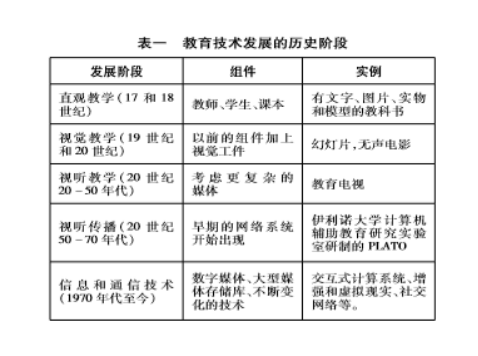

三、教育技术的发展阶段与范式

教育技术是通过创建、使用和管理适当的技术过程和资源促进学习和提高绩效的研究和伦理实践(Januszewski, A., & Molenda, M.,2008)[15]。纵观教育史,教育者们设计出了很多简单、快速、可靠或经济的方法帮助学习者学习。书写是最早的教育技术之一。柏拉图曾谴责这种媒介无法再现口头对话中相互交换意见的特点。他认为书写类似绘画,在《斐德罗(ThePhaedrus)》(这是一篇恰当地描述了师生之间亲密对话文章)中,柏拉图借苏格拉底之口说:“画家的作品栩栩如生地置于我们面前,但假如你询问它们,它们就会保持最庄严的沉默。书面文字同样如此;它们就像充满智慧一样地同你说话,但是如果你问它们表现了什么东西,希望从中有所受益,它们却将永远不断地告诉你同样的东西”。总之,柏拉图认为书写技术具有破坏对话关系的能力,而这种对话关系是师生之间的纽带(安德鲁·芬伯格,2005,145)[16]。讽刺的是,柏拉图正是利用书写文本作为工具批判书写的,这为我们今天对有关教育技术的讨论开了先例。然而,尽管柏拉图对书写的谴责是不公正的,但是他提醒我们注意到一个真实问题:每当引入一种新的教育技术时,就有人主张用人与技术之间的互动来代替思想交流的过程。

问题是:教育涉及对话和教师的积极参与,这是教育过程的基础,在任何新的教育工具的设计中都应该考虑这种因素。其实,正是缺乏面对面交流和对话的社会互动,才是当下教育技术发展的致命软肋。

文艺复兴之后,为了有效的管理而设立了班级;将可视化媒体系统地融入文本呈现中;按照学习者的认知发展阶段组织课程;通过动的教学活动吸引学生参与学习过程中,而不是处罚性的机械练习。18、19世纪,传播媒介逐渐被引入到教育领域中。在18世纪,地图、地球仪及科学仪器已成为一些较好学校和大学的标准配备;而直到19世纪早期,黑板才作为一种多用途的新媒体普遍应用到教学中。苏格兰人认为黑板是詹姆斯·皮兰(James Pillans)发明的。他是1 9世纪早期爱丁堡古代高等学校的校长,用黑板和彩色粉笔教授地理课程(ScotsCommunity,2007)。19世纪30年代,黑板已成为教室必备的设备之一。这种黑板一般是在厚木板上涂上黑色颜料制作而成。黑板能让教师或学生写或者画同时让更多人能看到的视觉符号,极大地提高了教师的教学能力。黑板的发明者即使不能被认为是人类最伟大的贡献者,也应该被看作是学习和科学最伟大的贡献者。这一点只要看20世纪最伟大的科学家爱因斯坦的办公室照片就知道:写满整墙四块大黑板的演算公式,展现了爱因斯坦的思维过程,也记录了科学演进的过程。

现代教育技术的起源可以追溯到19世纪末20世纪初投影技术的应用,当时的视觉投影主要是对演讲内容的补充。技术改变了人们的行为。许多人说印刷机改变了教育。在引进印刷书籍前,教育仅限于由特别挑选的人员组成的小组,培训是在一对一或一对多的环境中进行的,通常在工作场所或教师/导师在场的情况下进行。书籍给大众带来了信息,使更大的群体能够参与教育,并可以用在工作场所外学习的材料补充培训。正规学习变得更加标准化,也更有效。从约公元前387年在雅典建立的只有少量学生的柏拉图学院,到1502年欧洲建立的马丁路德·哈勒维腾贝格(Martin-Luther-UniversitätHalle-Wittenberg)大学,从一个教师的口头教学一小组学生,到学生跟随多个教师并使用标准文本的公共机构,都发生了变化。

技术改变了人们的能力。随着新技术的出现,信息和知识有可能以多种形式表现出来,包括图片、图形、动画、电影及视频,此外,还出现了多种交流形式。除了一对一和一对多面对面的交流外,还有多种形式的数字交流,包括互联网聊天室、视频会议、讨论论坛、社交网络等。

但是,其中真正内生的教育技术是粉笔、黑板、多媒体教材和20世纪中叶的行为主义心理学家斯金纳设计的教学机器。它们一开始就是为满足教与学的需要而创生的,并非可以用于各种场景的通用技术。我们今天所用的绝大部分教育技术产品,无论是电视、电脑、手机、IPad、虚拟实境眼镜、电子传感器等都是日常信息交流的通用设备,并非专用于教育场景,也不是为教育场景设计的。因此,它们必须通过教育视角的重新设计,组装和改造才能服务于教育领域。这是今天教育技术领域缺乏教育产品的表现之一。

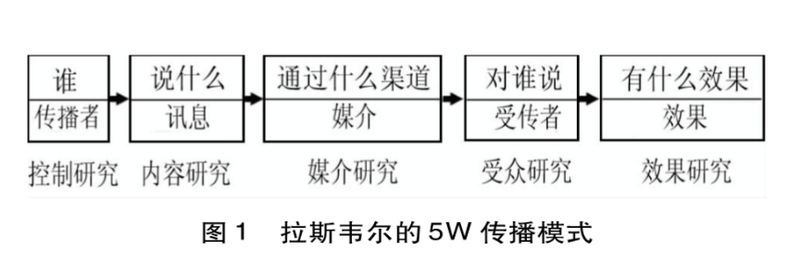

最根本的,教育技术的理论范式是传播学的。国际教育技术研究的领军人物、《教育传播与技术研究手册(第三版)》主编斯佩克特(J.M.Spector)明确将传播理论作为教育技术的理论本质。传播的本质及其多样化的形式对教育技术学至关重要。他认为:“传播的相关理论能够对信息呈现以及从某个地方、某个人或某个系统到另一个地方、另一个人或另一个系统的信息传播起到指导作用”(Spector.J.M,2008)[17]。他甚至提出:最基础的是两个领域,人们做什么(心理学)以及人们说什么(传播学)(Spector.J.M,2008)[18]。确实,斯佩克特表达了教育技术一以贯之的传播学理论范式,并将这种范式作为教育技术的设计基础。我们可以设想,假设教育技术不是基于教育理论的研究而来,那教育技术的发展又怎么可能支撑教育活动有效性呢?

教学设计(ID)模式在教育领域有着一定的历史,存在着许多教学设计模式,但很少有专门针对在线教学的课程设计。最常被引用的两个教学设计模型是ADDIE模型(Razali, S., Nadiyah, S.F., 2015)[19]和Dick&Carey模型(Dick, W., Carey, L., & Carey, L.,2005)[20]。我们不妨看一下基于传播学模式而提出的ADDIE模型教学设计模型,这是教育技术领域运用最为广泛的设计模式,具有一定的规范性,包含一系列配套的操作工具。下图的ADDIE描述了一种通用的教学设计范式(Branch, R.,2009)[21]。

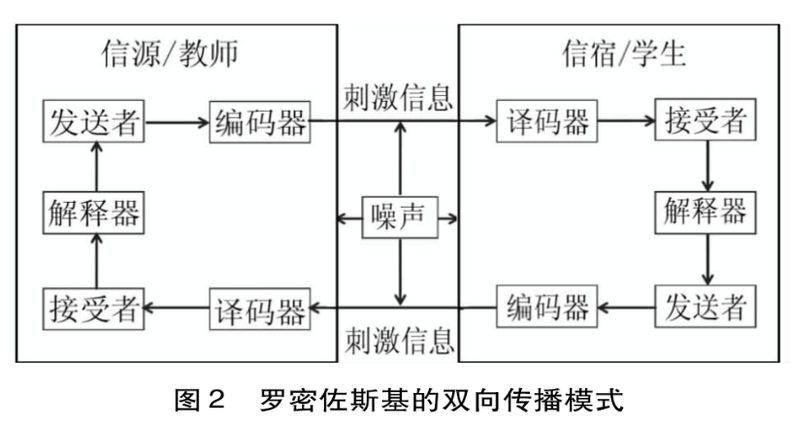

传播学的先驱哈罗德·拉斯韦尔(H.D. Lasswell)在1948年发表的《传播在社会中的结构与功能》中提出了著名的五 W 模式(见图1)。大众传播学的五个主要研究领域——“控制研究”“内容研究”“媒介研究”“受众研究”和“效果研究”,也由这一模式发展而来,但它没能注意反馈这个要素在传播学中的作用。后来,传播过程变为5个构成要素:传播者即信源、受传者即信宿、讯息、媒介、反馈,与之相似,教育的技术化包括需求分析、设计/重新设计、开发与部署、评估与反馈、支持等。ADDIE对传播过程要素的分解做得很清晰,但是不一定保证学习者的良好体验,这在形态上与传播过程的五大要素接近。

如果改造罗密佐斯基(A.J.Romiszowski)双向传播模式,可以将它直接转化为教育技术模式(图2)。这样,教育技术学就直接表达为传播学了。

在教育技术的研究者看来,教育技术学是现代教育媒体的研究和应用;是借助于技术的学习;是借助于技术的教育;是借助现代教育技术的教与学的方法等。当我们用“借助于……”这样的语式时,教育技术的工具性充分凸显。换言之,工具性思维是教育技术的逻辑基础。

对此,美国多媒体学习研究创始人梅耶(Mayer)看得非常透彻,指出:技术本身不会引发学习,但是可以通过教学策略来促进学习[22],认为:人在学习过程中会进行三种主要的认知加工:外在认知加工(由不妥当的教学设计或学习策略引发)、基础认知加工(由学习材料本身的复杂性和难度引发)和生成性认知加工(由学习者努力学习的动机和意愿引发)。新技术应用于教育领域最重要的是通过合理的教学设计,避免无关认知负荷和基础认知负荷超载,避免生成认知负荷不足,在保证学生足够认知容量的同时,促进生成性认知加工的发生,实现主动的有意义学习,这也正是多媒体教学设计十二条原则力图做到的。所以,最重要的是要研究“学习”,基于“人是如何学习的”开展以学习者为中心的教学设计,而不是基于技术能做什么(王雪等,2019)[23]。因此,技术不是教育和学习的动力。

教育技术的传播学范式,既给教育技术带来发展的理论基础和传递模式,又给其带来发展的危机。因为在这样的范式中,信息“内容”、信息“过程”及“信息”后果相互分离。教育技术的实施对象是先验存在的,所不同的只是我们设定参数,然后用量规的方式去把握它,我们不需要对具体实施对象进行二阶观察(即对观察的观察)就能进行教学设计,由此,教育技术被脱嵌(disembedding)为一套适合所有学习者的通用技术。这里,个性人的学习与发展选择及教育的导引作用是缺场的。

四、教育技术发展的社会-文化转型

一方面,在实际运用中,特别是在K-12教育的运用过程中,教育技术的体验不如人意;另一方面,在全球风险时代,我们却更需要教育技术为教育活动提供支持。因为我们不是遭遇危险——当面对危险时,人们可以基于各种统计数据的充分证据,提出高度准确的风险评估,以计算发生此类事件的可能性。一旦计算出风险性,我们可以为自己投保。与这些危险不同的是,全球风险时代的“风险”是由外部引起的,个人无法采取任何措施预防,也无法计算或评估某一特定的风险是否会发生。我们面向一个完全不确定时代,但教育的目标与愿景依然存在,依然期待教育技术提供的泛在环境,藉此化解教育活动的某些困境。这也迫使我们进一步探索教育技术的理论基础,特别是通过对学习环境的探索,寻求教育技术范式的转换。

教育技术曾被寄予莫大希望,其前提是作为一种“脑友好技术(Brainfriendlytechnology)”而发展。梅耶提到的避免无关认知负荷就是成为“脑友好技术”的条件之一。大脑拥有有限的资源和使用选择性注意,因此教育技术的作用需要适应和补充人类的认知过程,需要让学习者能轻松地专注于实际的学习以提高效率(Itiel, & Dror.,2011)[24]。确实,基于教育技术发展的教学设计一直在作出这种努力。

沃伦,李和纳伊米(Warren、Lee &Najmi)等将教学设计的发展阶段分为五个阶段:1)教学设计阶段;2)信息设计阶段;3)模拟阶段;4)学习环境阶段;5)概念学习阶段,每个阶段都是在前一阶段的基础上建立起来的,每个阶段都具有特定的重点、理论假设和实践意义(Spector.M., Merrill.D., Elen.J., Bishop.M.J.,2014)[25]。

教学设计阶段以内容创造为主,以行为主义和认知主义的学习理论为基础。学习被认为只是行为或认知结构的改变,或者两者兼而有之,其教学目的是将知识有效地传递给学习者。这个阶段深受20世纪50年代课程改革运动的影响,特别是泰勒(1949)的理性教学模式影响。教学模式遵循输入-过程-输出的顺序,目标是构建全面的教学计划。这种设计假定学习的最佳条件主要取决于确定的学习过程目标。技术被视为提高绩效和支持程序教学的手段,这种程序教学代表着掌握学习,操练和趋同的教学方案。任务分析(Task analysis)是确定内容组织以及计划、设计、评估和修订教学的主要方法。

信息设计阶段强调的是教学形式而不是教学内容。在这个阶段,教学设计师和学习者对学习材料的控制力比之前的教师指导范式更强,不同技能和能力的学生被认为从不同的教学处理中学习不同的内容。在此期间,教育学基础强调如何设计电子环境,并结合潜在的心理模型提供特定的学习支持。教学以理解和意义创造为中心,重点分析学习过程,特别是技术改变思维、交流和行动环境的方式。计算机的交互式多媒体功能(即声音和图形)可以解释个人学习差异、个人能力和学习者偏好。因此,“信息设计”一词随着媒体和学习者的发展而发展。技术的灵活性使设计者和学习者能更好地控制学习过程。学习活动由每个学习者解释,技术和其他教学辅助手段作为脚手架,使复杂的任务更易于管理,而不简化任务本身。在这个范式中,多视角和社会协商是学习的组成部分,首要目标是鼓励操作而不是简单的习得,并将学习过程根植于具体的经验中。

模拟阶段。随着信息设计阶段的逐渐淡出,模拟阶段应运而生,这是对技术的广泛应用的回应。这些技术允许开发学生可以直接体验的数字模型,从而鼓励以学习者为中心的互动。这些工具培养个人的学习和理解能力,而不是明确的教导。因此,人们对让个人沉浸在真实学习体验中的环境的兴趣由来已久。在这种环境中,知识和技能的意义被真实地嵌入其中。技术进步(如互联网、计算能力增强)和软件创新(如同步/异步、多媒体开发、模拟软件)改变了学习经验的性质和广度,以及教学专业人员支持学习者的能力。具有巨大能量和复杂性的学习系统正逐渐被开发。

学习环境阶段。这是教学设计向学习环境设计转变的预期产物,学习更依赖于学习者。这种环境以认知和/或物理的方式,将内容和技能置于复杂的、适应性的教育脚手架空间中,包括面对面和在线。从教学设计的角度看,学习环境阶段所取得的进步是为当下概念学习阶段提供基础。

凯夫和詹金斯(Keefe&Jenkins)曾将学习环境分为三个阶段(Keefe,J. W., & Jenkins, J. M. ,2000)[26]:传统的、过渡的和互动的。传统的学习环境基于19世纪的工厂模式、科学的管理、桑代克和斯金纳的行为研究,以及加涅和布鲁姆的学习层次说。过渡的学习环境是试图通过强调个性化教学和基于小组的掌握学习来改善行为主义课堂的尝试。互动学习环境是为了满足下一代学习者的需求而出现的,目的是“让学生和教师参与到全面的学习体验中。这是非常重要的转折,意味着教学设计的概念基础将发生变化,并逐渐转向社会-文化视角。

概念学习阶段。上一时期的学习环境发生了变化,从面对面的教室到现在遍布世界的远程在线课程。概念学习阶段是新时代的曙光。随着技术越来越能够将信息、学习材料甚至学习环境带到任何人,因此可以提出这样的论点:我们不再需要记住我们需要知道的东西;我们可以简单地调用它,并在需要时显示它。这一趋势是否会很大程度上影响教育尚不清楚。如果是这样,那么它对传统课程的影响将是巨大的。我们正在从信息时代走向概念时代。今天,对教学设计最大的批评之一是,从旧范式创建的教学并没有让学生为现实世界做好准备。我们中的许多人在传统或过渡的学习环境中仍然坚持着。

随着我们进入概念学习的新时代,我们必须确定包含这些特征的学习环境应该是什么样的?当前的研究往往集中在学校学习环境本身的系统性变化,以及利用教学技术开发或扩展替代性学习环境。这不是探索如何将技术和课程融合起来,将工业时代或信息时代的需求与当前可用的模式结合起来。然而,关于什么构成了全面的学习环境以及如何利用当代技术或技术支持的学习环境——指那些使用计算机、远程学习设备、互联网资源或其他类似硬件或软件等工具提高学生理解能力的环境——及其互补的教学方法支持这些环境的新概念,仍然在迷雾中。

今天,学习是个人的、可移植的、不可预测的。随着我们从工业社会一跃成为知识社会,学习意味着更大的灵活性、可获得性、即时性、互动性和协作性。这些变化对教育和教学设计产生了显著的连锁反应。对于教学设计来说,意味着探询我们可以通过技术做什么,而不是我们可以用技术做什么,答案看起来可能很简单。概念学习的时代是关于利用思想的力量,而不是机器的力量。这将需要产生新的想法,而不是获得惰性知识,更重要的是,需要设计教学来展开概念思维,而不是仅仅在标准化的评估中重复具体事实。

对学习环境关注是教育技术发展进程的必由之路。为什么是学习环境?环境的意义何在?教育技术发展首先走过了脱嵌的过程,甚至考虑将教师从课堂中移除,为此还产生了所谓“机器人教师”,似乎我们将进入“教师缺场”的新时代。现代社会的基础规划之一就是用技术控制代替用于社会统筹的传统方法和设施。这种规划已经超出到目前为止严重限制它的生产领域,进入社会的再生产领域。在教育过程的这种“脱嵌”模式中,教育过程与校园局部环境的脱离也就是教育的丧失人性的过程。假如人与人之间的接触在教育这样的基础成长过程中不再处于核心地位,那么我们肯定会陷入一种完全不同的成年观和一个与我们现在生活的社会完全不同的现代社会(安德鲁·芬伯格,2005,154)[27]。脱嵌的过程必然带来没有温度的教育,没有人与人互动的教育如何体验人性的温暖和人世的千姿呢?所以,学习环境的创设,其实质在于摆脱传播学模式中信息“内容”和信息“过程”分离的状态,希望回到人的社会性和人类学习的自然过程。换言之,教育技术需要“社会-文化范式”的转型。社会-文化范式是基于关系性思维的,即强调学习过程中环境要素的整合性,师生的对话和交流是相互创造和共享的,强调师生在情绪和情感上的共享,以情感有效地相互回应。由此,我们可以知道教育的温度来自师生的社会互动及认知与情感的共享,来自嵌入(Embedding)的教育场景。

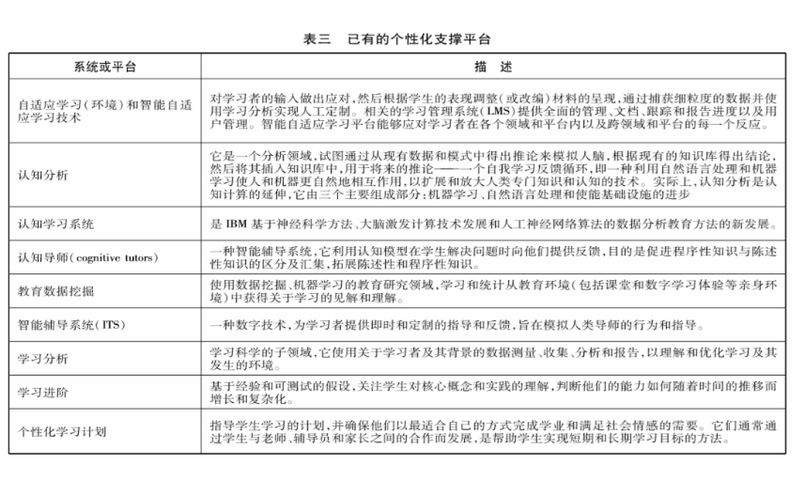

经过多年发展,人们对教育技术的三个期待——便捷性、高效性和个性化,已经在技术上得到初步的实现。特别是个性化学习,我们可以借助各种智能平台,通过对学生学习过程及学习轨迹进行细颗粒分析而给出不同学生的学习画像(见表三)。

但是,有两个关键问题需进一步探讨:1)我们如何确保我们的分析是精准而有效的?2)谁赋予我们收集学生日常学习和生活数据的权利?

我们设计一套认为合理且有效的方法捕捉和分析学习者的学习过程,这实际上假设我们设定的指标框架是准确而可靠的,但这些假设通常会被新的研究打破。例如,设计者们用于自适应学习分析的学生学习风格,曾被认为非常有效。伯拉夫和金沙克(Graf &Kinshuk)还提出一种专门计算动态学习风格的数学模型,可以自动把学生建模整合到学习管理系统中(Graf,S.,& Kinshuk. ,2013)[28]。新的研究却证明这种学习风格不过是一个教育神话(Holmes.J.,2016)[29]。有效教学更需要关注所学的主题,关注信息内容与信息过程的统一。再如,让学习变得对大脑友好是一种直觉和不言自明的做法,电子学习通常被理解为提供“现实和真实的生活体验”(类似的,动画、视频和游戏往往强调视觉逼真度)。因此,技术开发者在视觉逼真度和真实性上投入了大量的精力和时间,而从大脑认知的角度看,有效的训练可能不需要这些东西。更有效学习往往可以通过故意扭曲某些元素,以提高学习成果,如人为夸大和突出关键的知识,视觉失真、较少真实性和视觉逼真度,反而带来更好和更强的学习效果(Dror, I. E., Schmidt, P., and O'Connor, L.,2011)[30]。因此,理解和引导认知系统可以给予反直觉的洞察力,这是技术发展的自反性体现。这里,我们需要借助德国社会学家卢曼的二阶观察审视教育技术的发展。一阶观察(first-order observation)注重“观察到什么”;二阶观察(second-order observation)注重“如何进行观察”,它可以是自我观察者,即观察者本身观察自己的一阶观察。二阶观察者观察一阶观察者时,可以观察其盲点,乃至于先验与潜在结构,从而发现观察者的局限性,得到自反性的认识(Lumann.N,1993)[31]。任何技术本身的风险必须通过二次观察加以评估,并着重评估其教育意义。否则,我们可能会像某些研究者一样,痴迷于乐观评估技术局部发展的势头而迷失对技术教育价值的判断(何克抗,2017)[32]。就此而言,技术发展永远落后于我们对人的真实学习机制的理解。因此,重思教育技术的理论基础非常必要。

第二个问题提出了教育技术的伦理维度。随着自适应学习技术的开发,一方面,技术人员、学校、教师作为数字学习和数字教室的监控者的角色将变得越来越容易;另一方面,学习者的个人数据也越来越容易被采集和利用,对学习者全面监控的时代来临,每个人都可能被暴露在云计算的无边网络中。既然技术监控无处不在,那么个人权利和个人隐私荡然无存,这种风险可能同样是致命的。另外,网络知识的准确性、个人知识产权和学术诚信关系等问题随之而来,对监控者的管制不仅涉及智能技术的约束,还涉及法理。我们对个性化自适应学习平台的意外风险是否有所警觉了?

五、迈入教育技术社会-文化范式的路径

我们今天称之为教育技术的东西,在源头上就不是单纯的技术,而是教育过程所用的媒介和手段。因此,它必须与目的相匹配,“合目的”的手段才是有效手段。从这个意义上说,对教育技术的评估,是从手段的使用与目的的实现的关联判断的。但是,手段的有效性又需要从过程的机制来分析。当我们关注学习过程时,学习机制就成为教育技术发展的依据。以往许多学习研究的一个重要问题是,研究采用的措施往往侧重于学习者与学习材料和彼此之间互动的最终产物,使得学习过程中的注意、认知、情感和社会过程几乎完全未经考察。学习的社会性,首先是通过课堂互动表达的。课堂作为社会体系的理解,是从美国社会学家帕森斯开始的,他的名文《作为社会系统的学校班级》[33]阐明了小学课堂的特点(Parsons,1959),认为学校课堂所学的真正重要的不是事实性知识,而是社会知识。有效社会化的水平就是他们认同和内化教师价值观的程度。由于这种内化是可能和连续不断的,所以教师的角色应以中间站的位置来定义。教师不仅要坚持有效的智力训练,学会理性和控制,而且要求学生能够合作,做个好公民。这里,帕森斯凸显了课堂社会的两个特点:一是价值内化;二是教师的引领作用。但是,其前提是面对面的课堂互动,教师身体力行的垂范是通过面对面方式展现的。

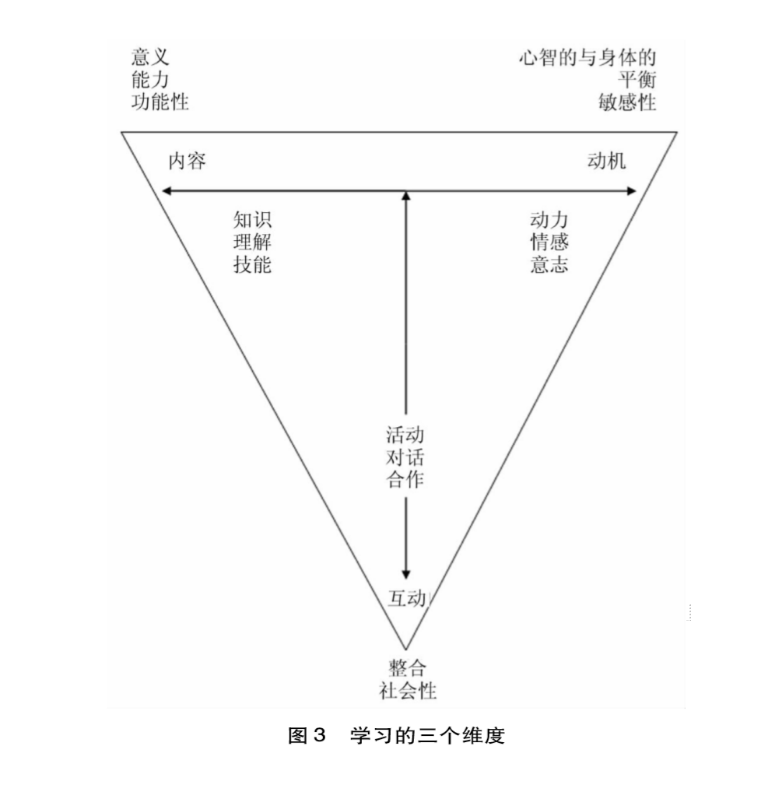

为何社会互动如此重要?就系统的学习机制看,学习过程依赖三个维度,即内容、动机和社会维度,前两者与个体的内容获得过程相关,后者与个体与环境间的互动过程相关。更进一步说,学习总是发生在外部的社会性情境中,这个情境在一般情况下,对学习可能有决定性意义。内容维度通常关注的是知识、理解与技能。通过这一过程我们一般寻求的是构建意义和掌握知识技能等,从而强化我们的功能性,即我们在自己所处环境中恰当地发挥功能的能力。动机维度包含动力、情感和意志。通过这一过程我们一般寻求的是维持心智与身体的平衡,与此同时也发展我们的敏感性。互动维度包含活动、对话和合作。通过这一过程我们一般寻求的是实现我们认为可以接受的人际交往与社会整合,与此同时也发展我们的社会性(克努兹·伊列雷斯,2010)[34]。

根据具身认知理论,大脑不是我们解决问题的唯一认知资源。我们的身体和它们在世界上的知觉引导的运动做了许多实现我们目标所需的工作,取代了复杂的内在心理表征。这个简单的事实彻底改变了我们对“认知”所涉及的概念,而实体维度则意味着另一个作用于非实体认知过程的因素。我们如何构想我们的世界,是建立在我们是(我们的身体)的感知-行动系统的本质之上并受到其制约的。例如,莱考夫和约翰逊(Lakoff&Johnson)描述了常见的隐喻通常是如何建立在我们的身体和世界经验的基础上的(如未来是向前的,力量是向上的,关系是一段旅程)。这种研究方式不寻求用不同的过程来取代这一概念。取而代之的是,它寻找一些例子,在这些例子中,这个概念的使用可以通过操纵身体的接地状态来启动或改变(Shapiro, L.,2011)[35]。所以,课堂的社会互动特别是师生、生生之间的语言及动作交流有不可替代的认知作用。

虽然我们呼吁转向教育技术的社会-文化范式,但是如何实现“转向”却任重而道远。具体而言,面向社会-文化范式的教育技术发展依赖两个途径:一是通过建立动态标准形成互动要求;二是通过营造场景形成互动的环境——社会互动的学习环境是一个混合环境,即学生、教师与智能技术融合的环境。

建立虚拟互动的动态标准已经成为在线教育课程交付的基本要求,只是这种要求真实兑现还需技术开发跟进。科茨和博博克(Koc&Boboc)研究了各种在线教育标准,设计了一个通过动态设计、交付和评估构建在线教学(3DA)标准 ,包括在线课程的八条通用标准,包括以下标准:课程概述和介绍、学习目标、评估和测量、教学材料、课程活动和学习者互动、课程技术、学习者支持,可访问性和可用性(Koc.S.&Boboc.M.,2017)[36]。

设计下一代交互式在线教育的循证方法需要考虑既定的多媒体学习原则;现代技术在教育中的应用日益要求教育从教学范式向学习范式转变,这种新的学习范式是基于社会互动的。这一转变要求在线教师承担各种角色,如导师、协调员和学习促进者。教育角色的转变是许多教师面临的一个重大挑战,尤其是那些依靠讲授来吸引和指导学生的教师。灵活性、便携性和无障碍性有助于给学生留下积极的印象,而教师的关注可以通过适当的培训和针对在线教育中的各种教学和学习风格进行定制来实现。

教师从学生那里得到的社会反馈也在网络环境中发生根本性的改变。在传统的课堂环境中,你可以通过学生的脸部表情快速读解困惑、开小差和其他问题。学生们在课前或课后都会停下来,把他们感兴趣的话题讲清楚或深入,而互动式教学让老师更好地掌握了学生的理解水平,至少对那些大声说话的学生来说是这样。在网上,这些互动通常是严重的时间延迟和文字介导,特别是电子邮件和讨论帖子两种沟通格式,有一个众所周知的倾向,歪曲情绪基调。为了弥补这一点,在线教师需要向学生正式询问课程进展情况,并密切关注登录频率、作业迟到率和评估分数等数据,以便他们能够准确地了解学生的学习情况。

同样,依托屏幕学习的过程也是如此。对孩子学习困难概念的研究表明,虽然屏幕学习提高了儿童对简单内容的理解,但要增强与认知成熟度相关的学习概念,教师的在场更为重要。老师在场可能从三方面改善了孩子的学习。首先,教师提供的社会参与增加了儿童在学习期间的整体注意力和唤醒能力,以促进学习。其次,孩子们可能会利用老师的非言语行为来获取参考信息(Kostyrka-Allchornea等,2019)[37]。如老师可能会使用诸如注视方向、手势或全身运动等提示来强调非典型的关键定义特征。反过来,这可能通过提高儿童对特定相关内容的关注来促进学习(Kuhl. P.K. ,2007)[38]。视频中也出现了这样的非语言暗示。然而,视频学习较少依赖于社交提示(social cues),更多依赖于编辑技巧来吸引学习者对相关内容的注意(Hirsh-Pasek.等,2015)[39]。因此,从屏幕上的老师那里提取参考细节可能会更加困难。虽然5岁的孩子可能理解编辑的象征意义,但他们可能无法像与真正的老师互动时那样轻松地访问相关内容。

第二个营造场景形成互动环境的问题更为复杂。场景又依托“开放学习空间”和“混合学习”来展开,社会-文化视角的一个关键方面是认识到学习是由人工制品和工具介导的,因此开放学习空间的设计包含了物理学习空间的重新设计以及可以让学习者参与活动的工具性要素,并拓宽教师在参与和协调课堂互动中的作用。教师在探究共同体中的话语模式不仅关注对学生的认知支持,还关注其社会和社会情感过程,包括参与课堂互动的唤起性、促进性、集体性和欣赏性模式。(1)唤起性模式反映了共同体探究的一个重要原则,即邀请和鼓励学生提出问题和建议,并在课堂上分享和协商他们的意见和方法共同体。(2)促进式模式是教师在共同体探究中搭建学生推理过程的本质,促进课堂互动,如重新提出问题和解释、收集观点和创意、建模和监控推理过程、传授文化上已确立的知识和实践。后者经常通过积极使用文化隐喻而得到强调,文化隐喻为课堂共同体提供了工具,使他们能够从自己的角度接近和概念化抽象实体。(3)集体性模式体现了教师对平等参与联合探究的支持以及对不同观点和思考的宽容。包括安排轮流发言,促进集体责任和积极参与,以及回顾参与探究共同体的规则。(4)欣赏性模式体现教师对学生的主动性、思想性和方法性方面的重视,能够根据学生的需要调整互动的节奏,体现在他在整个学习过程中共同参与集体探究。

考虑智能产品与已有物理空间、符号系统的环境重组,线上和线下的混合学习,目的在于调动学习者的身心投入,动手操作与内部思考的一致性。屏幕的虚拟教室无法带来具身体验,混合学习及学习空间打造在于将学习者带入环境,它与具身认知模型是一致的。在具身认知模型中,有意识地感知、计划和行动的能力被认为是一套复杂而完整的过程,涉及到大脑、身体和环境之间的相互作用。因此,大脑、身体和环境之间并没有严格的界限,而是认知发生的共同条件,不是作为一组由大脑执行的离散任务,而是作为一组分布在整个人类有机体及其与环境的相互作用的综合过程。……具身,或对一些研究人员来说,“扎根(grounded)”认知,表明这些功能是通过大脑、身体、环境的相互作用“共同决定”的。在这个框架下,“世界不仅仅是一个神经系统用来适应和学习的‘存在’,它还有独立的感知、注意力和记忆系统;相反,不同的环境、不同的神经系统和身体,会导致不同的行为,这些行为或多或少是特定的(Matheson, H. E., & Barsalou, L. W.,2016)[40]。

其实,经过数百万年的演化,支持学习的手势和言语交流的大脑机制已经进化,从活生生人的行为中提取有意义的信息(Kuhl. P.K.,2011)[41]。可以说,人类“镜像神经元系统”允许人们将自己的行为与社交伙伴的行为和语言联系起来,产生“共情的理解”。教师在场为面对面的社会互动提供了自然平台,从而允许镜像神经元系统的潜在激活。相反,在屏幕上与教师互动的情况下,这些社会互动是由屏幕介导(mediate)的。因此,当通过数字媒体进行交流时,可能出现的儿童-教师互动中的空间和时间不连续性,扰乱了神经激活的时间,从而降低了学习效能。

从出生起,人类就把社交作为日常生活的一个组成部分。因此,对他人的认识,以及对自我的认识,成为我们在生活的社会世界中导航的日常经验的中心。学习发生在社会互动中,我们所做的一切的意义都是社会性的。在这里,神经科学和社会文化与对学习的理解结合在一起,表明通过经验和社会互动影响大脑发育的方式和内容。社会互动带来了一个世界,我们是其中的一部分,并帮助创造了这个世界。在这个世界上存在意味着在它的结构、符号和象征上有文化——这是一个社会过程,也是一个生物过程。我们所分享、交流和学习的东西只有在社会背景下才有意义和重要。学习永远不能脱离情感、意义和经验,因而不能脱离这些意义产生的环境。类似于一种共享意识,在这种理解中,素养的发展不仅依赖当前经验的一部分,而且还依赖于过去的行动人、活动和世界。在我们进行日常体验时,我们会在身份和目标的谈判中进行对话和社交互动。从社会-文化视角看,正是通过这些有意义的社会经验,而不是孤立地将信息投入记忆中,我们才得以学习。学习、做事、存在、以及我们作为个体的存在本身,都是社会现象,因为我们行为的意义总是社会性的。

从社会-文化理论解释,这种知识不能在大脑中获得和储存,而是在人们的日常交往和经验中被社会建构起来的。近期的一项研究表明,对话和社会互动对儿童语言能力的影响几乎是只听成人讲话的6倍(Christakis, D.A等,2009)[42]。神经系统科学的这类研究肯定的是社会文化证据,即意义、参与、谈判和主体间性都是充分理解学习过程的基础。神经科学研究表明,这些社会互动或“自发同步”的过程,正如我们所概述的,是通过激活大脑中的镜像神经元,使个体能够识别和参与有意义的社会互动,并解释其情绪和意图,理解社会互动的神经过程,从大脑中镜像神经元的激活来看,让我们不仅通过思考,而且通过社会文化视角预期的感觉,来理解社会互动和其他人。此外,由镜像神经元研究引发的研究路线进一步证实了涉及共享思维的主体间性的社会文化概念。主体间性的目的是发展一种共同的理解。

技术范式不仅是一种装置或过程,而且与科学范式一样,也是一种基本原理、实践、程序、方法、工具,以及一种感知技术的特定共享方式。学习的未来将是对个体学习特征和环境支持的越来越深入的理解,这些环境支持使对差异的适应变得可行和强大。学习设计的工作不是判断学习者如何适应一组固定的结构和期望,而是关注学习环境如何顺应学习者跨领域和随时间变化的巨大能力差异。

由此,我们进入了教育技术的本质。教育技术研究的旨趣在于探索如何通过营造智能技术场景,更好地将学生引入(initiation)世界,帮助其发展理性参与世界和合法共享世界的意愿与能力。这种引入,不仅通过语言、图像、屏幕和全息视像,更是通过社会互动;而这个世界,包括物理空间、社会空间和符号(象征)空间三个部分。由教育技术引入的世界,是一个开阔无垠的世界,这是互联网和虚拟实境等技术的本性所决定的;我们从纸质书本无法获知的广阔世界,可以由信息技术给予支持和支撑。由于这种支撑,我们需要进一步激发学习者的想象力。正是由于这种转向,信息技术媒体由介导(mediate)转向导引(initiation),从作为中介的工具转向一种启迪的力量。更确切地,我们可以将之作为引领学习者努力前行的路标。

注释

①从研究方法看,这种网络调查类似“滚雪球”调查,而非概率抽样,是无法推断总体的。当下很多研究设计,为了便捷都采用网络调查,例如采用“问卷星”等,某种程度是针对特定群体的定向发放,而非概率性随机抽样调查,因此都无法推断其总体,其调查结果都缺乏统计意义。

参考文献

[1]Sherry,L. (1995). Issues in distance learning[J]. International Journal of EducationalTelecommunications, 1(4),337–365.

[2] Chapman, D. (2009).Introduction to learning management systems. In P. Rogers, G. Berg, J.Boettcher, C. Howard, J. Justice, & K. Schenk (Eds.), Encyclopaedia ofDistance Learning (Vol. 3, pp. 1280–1286). Hershey, PA: Information ScienceReference. doi:10.4018/978-1-60566-198-8.ch183.

[3] Overmyer, J., Yestness,N. (2016) Proceedings of the 1st Annual Higher Education Flipped LearningConference, Greeley, Colorado. ISBN 978-0-692-72024-0.pp15-16

[4] Finch, D., &Jacobs, K. (2012). Online education: Best practices to promote learning.Proceedings of the Human Factors and Ergonomics 56th Annual Meeting.

[5] Patrick, S., &Powell, A., (2009). A Summary of Research on the Effectiveness of K-12 OnlineLearning. https://?id=ED/?id=ED509626

[6]DeborahSellnow-Richmond, Michael G. Strawser & Deanna D. Sellnow(2019): Studentperceptions of teaching effectiveness and learning achievement: A comparativeexamination of online and hybrid course delivery format[J]. CommunicationTeacher. https://doi.org/10.1080/17404622.2019.1673456

[7] Castro, M.D.B.,Tumibay, G.M.(2019) A literature review: efficacy of online learning coursesfor higher education institution using meta-analysis. Educ Inf Technol (2019).https://doi.org/10.1007/s10639-019-10027-z

[8]简书. 关于疫情影响下线上学习的调查报告,https://www.jianshu.com/p/cce74737d3b1?utm_campaign=haruki

[9]张若梅:疫情期的直播教育为何屡遭吐槽?国际视野中国情怀IPP评论2020年3月4日,https://mp.weixin.qq.com/s/ZxPhlE_22lxI_NUQpMesiQ

[10]中国教育在线. 新冠疫情期间中小学在线教育互动研究报告,https://www.sohu.com/a/385003127_100226214

[11]Parker,K., Lenhart, A., & Moore, K. (2011). The Digital Revolution and HigherEducation: College Presidents, Public Differ on Value of Online Learning.Washington, DC: Pew Research Center.

[12]Cordero,R. (2015). Crisis and Critique in Jürgen Habermas’s Social Theory[J]. EuropeanJournal of Social Theory, 17 (4), p.502.

[13]托马斯·库恩著,金吾伦、胡新和译:《科学革命的结构(第4版)》。北京:北京大学出版社2012年,第68页。

[14]托马斯·库恩著,金吾伦、胡新和译:科学革命的结构(第4版).北京:北京大学出版社2012年,第66页。

[15]Januszewski,A., & Molenda, M. (Eds.). (2008). Educational technology: A definition with

commentary. New York, NY:Routledge. Retrieved from http://www.aect.org/publications/

Educational Technology

[16] [美]安德鲁·芬伯格(2005)技术批判理论.韩连庆、曹观法译,北京:北京大学出版社:145。

[17]Spector.J.M(2008(.教育传播与技术研究手册(第三版).任友群等译,上海:华东师范大学出版社:28

[18]同上。

[19]Razali,S., Nadiyah, S.F., (2015). The Development of Online Project BasedCollaborative Learning Using ADDIE Model.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815038719.

[20]Dick,W., Carey, L., & Carey, L. (2005). The systematic design of instruction(6th ed.). New York, NY: HarperCollins.

[21]Branch,R. (2009). Instructional design: The ADDIE approach . New York, NY: Springer.

[22]王雪,王志军,韩美琪(2019).技术环境下学习科学与教学设计的新发展——访多媒体学习研究创始人Richard Mayer教授[J].中国电化教育,(10):8-13+31.

[23]同上。

[24]Itiel,& Dror. (2011). Brain friendly technology: what is it? and why do we needit? [J]. eLearn.

[25]Spector.M.,Merrill.D., Elen.J., Bishop.M.J.(eds)(2014).Handbook of research on educational communicationsand technology: Fourth edition.SpringerScience+Business Media New York.pp.90-3

[26]Keefe,J. W., & Jenkins, J. M. (2000). Personalized instruction: Changingclassroom practice. Eye On Education, Inc.

[27][美]安德鲁·芬伯格(2005)..技术批判理论.韩连庆、曹观法译北京:北京大学出版社:154。

[28]Graf,S.,&Kinshuk. ( 2013) . Dynamic student modelling of learning styles for advancedadaptivity in learning management systems[J]. International Journal ofInformation Systems and Social Change,(1) : 85-100.

[29]Holmes.J.(2016).Greatmyths of education and learning .Hoboken : Wiley-Blackwell,pp.11-21

[30]Dror,I. E., Schmidt, P., and O'Connor, L. (2011). A cognitive perspective ontechnology enhanced learning in medical training: Great opportunities, pitfallsand challenges[J]. Medical Teacher, 33 (4), 291-296.

[31]Lumann.N(1993).Risk: A Sociologic Theory[M].Translated by Rhodes Barrett. Barrett.New York:Aldine de Gruyter. p.183

[32]如何克抗在《开放教育研究》连发数文,叙述对美国《教育传播与技术研究手册》( 第四版) 的学习与思考,文中却很少关注这些新的技术发展的教育价值与应用风险。须知技术的局部发展是无止境的,但我们必须通过评估技术的教育价值而重构教育技术的教育性。

[33] Parsons(1959), TheSchool Class as a Social System: Some of Its Function in American Socity, inParsons, Social Structure and Personality(New York: Free Press,1964)

[34] [丹麦]克努兹·伊列雷斯(2010).我们如何学习:全视角学习理论,孙玫璐译,北京:教育科学出版社:28-29

[35]Shapiro,L. (2011). Embodied Cognition. NewYork: Routledge Press.

[36]Koc.S.&Boboc.M.(2017).Structuring Online Instruction byDynamic Design, Delivery, and Assessment, in Kidd.T., Morris. L.R.,(eds.)Handbook of Research on Instructional Systems and Educational Technology. Igi Global.p.80

[37]What helps children learndifficult tasks: A teacher's presence may be worth more than a screen[J].Trends in Neuroscience andEducation. July 2019

[38]Kuhl.P.K. (2007). Is speech learning ‘gated'by the social brain[J], Dev. Sci. 10(2007) 110–120.

[39]Hirsh-Pasek.K., Zosh. J.M., Golinkoff. R.M., Gray .J.H., Robb. M.B., Kaufman. J.(2015).

Puttingeducation in “educational” apps: lessons from the science of learning[J],Psychol.Sci. Public Interest 16 (2015) 3–34.

[40]Matheson,H. E., & Barsalou, L. W. (2016). Embodiment and grounding in cognitiveneuroscience. In E. J. Wagenmakers & J. T. Wixted (Eds.), handbook ofexperimental psychology and cognitive neuroscience (4th ed.). New York, NY,USA: Wiley.

[41]Kuhl.P.K.(2011) Social mechanisms in early language acquisition: understandingintegrated

brainsystems supporting language, in: J. Decety, J.T. Cacioppo (Eds.), The Oxford Handbook of Social Neuroscience,Oxford University Press, Inc., New York,pp. 649–667.

[42]Christakis,D.A., Gilkerson, J., Richards, J.A., etal. (2009) Audible television and decreased adult words,infantvocalizations, and conversational turns: A population-based study[J]. Archives of Pediatric and AdolescentMedicine, 163(6): 554–558.

作者 / 吴 刚

华东师范大学教育高等研究院教授

编辑 / 胡乐野