新中国成立以来

教师形象的银幕塑造与时代印记

◆ ◆ ◆ ◆

李宜江 | 安徽师范大学教育科学学院教授

施维瑞 | 安徽师范大学教育科学学院硕士研究生

教师形象是一定历史文化背景下人们对教师的职业能力、特点、行为的一种整体印象。电影因其音像兼具、源于生活、生动形象等独特的传播优势,是塑造、传播教师教育形象的重要载体。通过梳理、分析不同阶段银幕中的教师形象可以从一个侧面反映教师形象的时代印记,教师形象由“文革前夕”的思想传播者,转向“文革”期间的命运抗争者,再到改革开放时期的教育事业奉献者,直至进入21世纪以来的多方利益协调者。不同阶段的银幕塑造着教师群体不一样的社会职能、使命和价值要求,究其实质是特定时代社会发展对教师需求,教师群体特质及个体主观能动性交互作用的结果。

/一/

思想的传播者

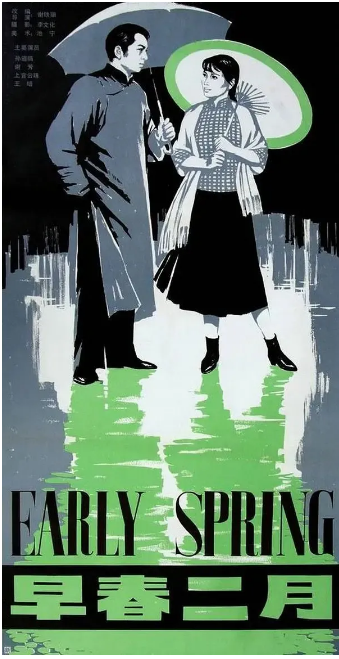

新中国成立初期,我国的电影行业刚刚起步,以教师为题材的电影数量较少。以《祖国的花朵》、《朝霞》、《春催桃李》、《早春二月》几部电影为例:故事背景都设置在乡村地区,以革命历史题材为衬托,颂扬志愿军和革命英雄人物的正直勇敢,教师担任辅佐的角色为他们提供佐证,教师形象的单一化、同一化特征明显。教师多以衣着朴素、短发的形象特征呈现在银幕上。电影中对教师的描述常常与引导学生的思想路线相联系,较少涉及对教师自身形象和课堂教学情况的表述,教师更多的是以思想传播者的形象呈现在银幕之上。电影是宣传时代思想、加强民族团结的手段之一,拍摄于新中国成立初期的电影将教师形象与政治思想传播者结合,既树立了教师教书育人的光辉形象,鼓励劳苦大众接受学校教育,为国家建设发展而奋发努力,又为处于生活贫苦中的人们带来了心理上的慰藉,用教师的正面形象引导人们树立信心,为祖国的振兴事业而奉献。在新中国成立初期,强调思想政治上的统一性是时代要求也是社会所需。

/二/

命运的抗争者

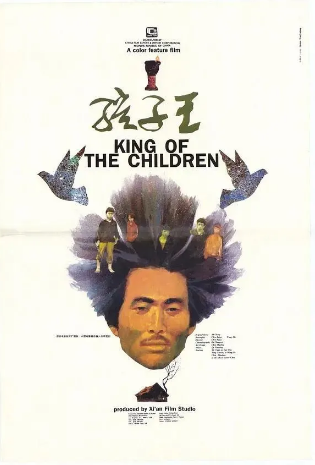

1987年上映的《孩子王》,反映了20世纪60至70年代间的乡村教育状况,知识分子的政治意义被重视,教师成为政治观念的传播人。主角老杆儿作为知青下乡到一所山区中学,与初三学生间发生的故事。老杆儿作为知识分子身上特有的高傲和自由精神让他坚持自己的做法,他在课堂上讲着“从前有座山”的故事,悠扬的声音吸引了隔壁教室的学生,朗读声不绝于耳,学生受到老杆儿的影响,引发了对学习的兴趣。最后因为老杆儿违反学校的规定而被召回,其中徘徊与惆怅的场景隐喻了当时教师对停课闹革命的抗争与无奈。

为了对当时教师的职业状态进行反思,以“文革”时期教师为主题的电影都隐约具有一种自由和反抗的精神,在面对来自外界的压力和自身对教育的坚守时,教师的内心也曾犹豫、徘徊过,但是,源自对社会赋予教师职能的不同理解,还是出现了一批能够坚守教育本真的教师,面对外界为他们贴上的标签,他们并非简单的服从,内心仍然存着对教育事业和教师本职的一份执着,用实际行动进行默默地抗争,希望通过自己的努力能够稍稍改变教育混乱的现状。电影中的教师保留了对知识的敬畏、对学生的爱护和对教育本质的守护。

/三/

教育事业的奉献者

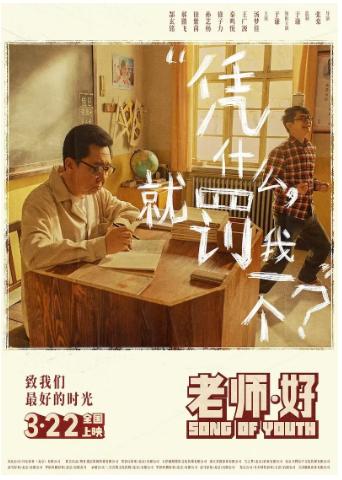

改革开放后,思想解放的春风吹向了中华大地,也吹向了教育和电影行业,社会对教师职业的重要性认识逐渐加强,有关教师的电影转向了教师群体自身的形象塑造,歌颂高尚的师德。电影《春晖》、《烛光里的微笑》、《老师好》等塑造了社会所弘扬的教师形象。1982年上映的《春晖》,反映了改革开放初期的南宁市某高三班主任凌老师呕心沥血为学生付出的故事。1991年上映的《烛光里的微笑》,描述了20世纪80年代末至90年代初期上海教师的真实生活。2019年上映的《老师好》,讲述了发生在1985至1988年间老师与班级学生间的故事。苗老师的一生充满悲情色彩,他的温暖感人至深,用自己的高尚师德感染着“流子”学生洛小乙、娇生惯养的关婷婷、油嘴滑舌的王海等学生,是一位以身作则的好老师。毕业前夕,苗老师在黑板写下“人生就像一次次幸福的相聚,夹杂着一次次伤感的别离,我不是在最好的时光遇到了你们,而是因为遇见了你们,我才有了这段最好的时光”。

拍摄于这一时代的电影有着相似的特征:教师们常身处逆境,会受到住房、待遇、子女教育等问题的困扰,在艰难的处境中最终还是会选择坚守教育事业履行教书育人职责。在相当长的一段时期内,教师形象总以“春蚕”“园丁”这种奉献者的姿态出现在观众的视野中,教师为了教育事业奉献自己的一生,教师的银幕形象保持着对教育事业的忠诚。

/四/

多方利益的协调者

进入21世纪,电影银幕上的教师形象逐渐转向多样化的特征,国家、社会、市场、家长、学生等各种利益群体对教师形象塑造的影响也是多方面的,教师形象开始出现多样化趋势。电影《青春派》、《美丽的大脚》呈现了21世纪不同的中小学教师形象。上映于2013年的《青春派》,是一部反映21世纪后的校园青春影片。影片中撒老师有一头干练的短发和一副严肃的面庞,“眼睛一睁,开始竞争;不苦不累,高三无味;不拼不博,等于白活”等口号是她激励学生的话语,学生们敬畏又爱戴她,体现了个人奋斗与奉献祖国、当前享受与长远发展、教育理想与教育现实之间的冲突与协调。上映于2002年的《美丽的大脚》,讲述了我国西部地区乡村教师张美丽的故事。影片尾声,张美丽老师由于一场意外的车祸重伤住院并最终失去了年轻的生命,夏雨老师前去看望。这样一个悲剧的发生,让影片有了一个“意外”的结局。夏雨老师在张美丽老师精神的感动感召下,在朝夕相处一年的孩子们的淳朴与期盼中纵身跳入学校门口那尘土飞扬的“滑滑梯”,这一跳坚定了夏雨老师接过张美丽老师教鞭,扎根乡村教育的决心,这一跳也更加升华了个人利益与国家利益的高度协调和融合。

教师们在众多的利益冲突中,有的选择随波逐流,但更多的老师选择成为教育方针政策与教育实践,国家利益与个体利益,长远发展与近期成效,民众期待与教育现实等诸多关系的协调者。教师自身的教育理想信念与教育价值取向、对国家教育政策的理解与对现实社会的认知、对家长的教育期盼与学生成长的判断等多种因素影响着他们对诸多利益关系的协调,特别是教师自身的教育理想信念与教育价值取向往往会通过实际的教育教学行动与师生交往方式来实现利益协调者的角色。

回顾教师形象的流变过程,由于受到主客观因素的双重影响,银幕中的形象随着时代的前进不断地变化,但是在这变幻莫测之中又有许多不变的因素在发挥作用,像冯老师、老杆儿、王老师、凌老师、苗老师、张美丽和夏雨一般,他们有敬业爱岗、关爱学生、坚守本心等教师职业特质,他们热爱自己的职业,正是一代代教师对教书育人的历史使命保持着兢兢业业的态度,也正是因为他们的这份执着和热忱,才能够真心实意的对待学生,教育事业的发展才能够一直充满动力。展望未来,教师形象应更加突出育人的使命,更加突出学生灵魂与生命塑造者的角色。随着社会的发展,银幕中的教师形象会越来越丰富,也会越来越聚焦,是“归一”与“多样”的关系。

(本文全文长约9000字,拟刊于《教育与教学研究》2020年第4期)

/ end /

编辑:胡乐野