先发早发与民“主”官“辅”:

民国时期上海职业教育的基因型特征

◆ ◆ ◆ ◆

施扣柱 | 上海社会科学院历史研究所副研究员

职业教育是近代上海教育中特别出彩的一大教育类别,民国时期上海的职业教育更是值得大书。经历了清末萌芽时期的预习与演练,此时的上海职业教育悄然从青涩走向比较成熟,逐渐形成了以中初等职业教育为主体、独具地方特色又不乏历史借鉴价值的发展模式,主要体现为三大层面五组要素:即基因层面的先发早发与民“主”官“辅”,体制层面的独立职业学校与校内职业科共存,机制层面的职业教育、职业准备与职业培训同在,职业课程与非职业课程兼容,课程、实习与社团活动并举。这个办学模式映照了上海民间力量的主动首创与地方教育行政的某些钝感滞后,也隐含着官民携手打造地方职业教育特色的共同意向。它致力于合理调处职业教育与普通教育的关系、职前教育与在职培训的关系、职业知识与非职业知识的关系、书面学习与动手能力及社会活动能力的关系,努力为学生提供相对平衡的知识结构与综合素养,使之具备了免于沦为纯粹职业劳动力资源的充分可能,并由此折射出办学者“职教救国”和“以学生为本”内在统一的办学理念。

本文拟从先发早发与民“主”官“辅”方面,着重探讨民国时期上海职业教育的基因型特征。其中,先发早发意指其先于/早于政府顶层设计的问世时间,民“主”官“辅”则意味着民办私立职业学校在数量规模上远超官办的公立职校。综合起来看,这两方面对于民国时期上海的整个职业教育模式,具有规定性和全局性的影响。

/一/

先发早发

1.女子职业类学校

近代中国对女子职业教育的顶层设计,经历了从女校职业课程到校内职业科再到独立女子职校的不同发展阶段。自清末至1928年各项关于女子教育的议案逐渐推进的过程中,上海的女子职业教育每一步均走在了前列。

截至1907年,上海已经出现过不下6所女子实业类学堂,主要是女子手工传习所、女医学堂两大类[1]。这些学校在课程设置上突破了部章所规定的缝纫和手艺的局限,扩展到蚕桑和以“女病”为重点的中西医知识技能。其大多为独立设校的建制,不仅超过了彼时部章仅列职校课程于女校中的规定,连1918年全国中学校长会议关于在女子中学校附设简易职业科的规定也潇洒地一并提前超越!

待到1928年首次全国教育会议通过推行平民女子职业教育案、正式确认女子职校的独立地位时,上海已经形成了以医护与助产为重点的女子职校特色,出现了小有规模的女子职校群,包括至少10所学校[2],借助于这些职业学校,上海比其他地区适龄女性具备了更多更现实的接受教育的机会和由经济独立走向人格独立的可能。

2.职业补习学校

相关顶层设计在职业补习学校的建制与设立主体上经历了由附设到独立、由学校到社团的演进。1904年《癸卯学制》中有关实业补习普通学堂和艺徒学堂附设于中小学堂内的规定,开启了中国职业补习教育顶层设计的先河。《壬子癸丑学制》沿袭这一“附设”规制,将实业补习学校附设于小学校、实业学校或其他学校内。1930年第二次全国教育会议通过《改进全国教育方案》,农工商职业补习学校开始获得法定独立地位。1933年9月国民政府公布的《职业补习学校规程》,则强调奖励农、工、商团体及私人开办此类学校,将其法定设立主体由学校明确扩展到社会实业团体与单个体的私人。

与此对照,上海地区在癸卯学制前开设的职业补习学校主要有3所[3]:因其在业余时间上课,和以英语、商业为主体的课程结构的实用性,在日益开放、商业相对发达的上海城市社会,深受欢迎。

截至1929年,上海先后独立设置的职业补习学校除前述三所外,还有其他不下40余校[4],这些职业补习学校,以商业类(结合英文语言能力和打字、速记技巧)占大多数(24所),另有汽车工业类、无线电通讯类与音乐艺术类,以及一般补习类。

3.职业学校

早在政府层面《壬戌学制》(1922)明确的职业教育规划出台前,上海就诞生了中华职业学校和其他职业学校(8所)[5]。更为重要的是,整个民国时期的职业教育,很大程度系由黄炎培为代表的教育理论家/实干家、以上海为主要活动地点的江苏学务总会(江苏教育总会、江苏省教育会)和中华职业教育社等民间教育社团联合促成。这个促成不仅是言论上,更主要是在行动上,在具体的职业学校的实践上。事实上,如黄炎培所言,他们是将中华职业学校作为实践其职教理想的实验工具,为中国职业教育和社会改造探索一条生路。他们的努力为上海和国内其他地区职校发展贡献了宝贵经验,也为职业学校取代实业学校、正式进入1922年壬戌学制提供了来自民间和地方的成功案例支撑。

4.函授学校

这是超出部章规定的一种职校类别。近代上海相对发达的邮政通讯设施和出版条件,以及相对发达的学校教育所积蓄的具有一定阅读能力和自学能力的人口资源,都为函授学校在沪出世准备了温床。从清末到抗战胜利,逸出部章的函授类职校在上海长盛不衰,比较重要的就不下44所,其中银行、邮务、海关、会计、广告、速记等商业类24所,占一半以上,其余多为电力、电信、法律、新闻、文学与艺术(绘画、摄影)、中医、外语和国语等。函授职校兼具时空两方面的优越性,它比面授的职业补习学校更便于在职在校生自主安排学习时间,也大大节约了实体职业学校的办学资源,成为上海职业教育不可忽略的重要生力军。其所吸纳的学生数量相当惊人[6],函授类职业学校显然大大拓展了职业教育的物理空间和影响力。

5.特殊职业学校

这也是超出部章规定的一种职校类别。职业技术教育对贫儿、孤儿、聋哑儿童等弱势群体,有着特殊重要的生存价值。

民初上海至少创立了5所这样的特殊职业学校[7],这些学校招收孤苦或残疾孩童,在授予普通文化知识的同时,有针对性地开设了技艺性专科,有的学校甚至还介绍学生就业。诚如其立校宗旨所言“造就聋哑子女使得受普通教育及实习技能,不致终于残废为目的”;对孤儿“授以普通学识及专门工艺,以冀日后成人得以自立为宗旨”;使贫苦子女“各成一能一技为目的,并融合慈善教育之旨,量才培植,以助其成”。特殊职业学校在帮助贫孤儿童和聋哑儿童自立方面功莫大焉。

/二/

民“主”官“辅”

民国期间上海私立学校比例奇高为不争之史实,职业学校的民“主”官“辅”更是奇葩中的奇葩。

其一、在市教育行政直接管辖的中初等学校中,私立职业学校占比最高[8]。直到抗战结束,在战后重建的氛围中,上海市立的工业、农业、商业、医护等职业学校才姗姗来迟,但远不足以根本改变民“主”官“辅”的基本态势[9],除了说明上海民间的经济实力和办学热情外,当然同时也反衬了城市公共教育财政的相对薄弱和对民间办学力量的依赖。

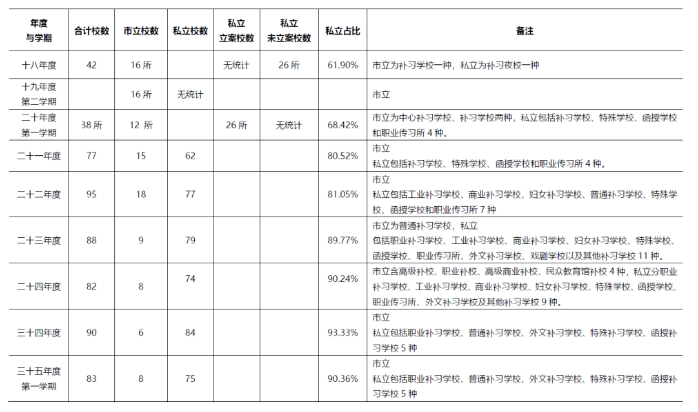

其二、私立职业补习学校也长期占据主导地位。1928年以前,上海所有职业补习学校尽皆私立。1928年市立职工补习学校的建立,打破了此类市立学校零的记录,从此市立职业补习教育得以有了较大发展,但终究没能改变民“主”官“辅”的力量对比关系。试依1929-1946年间官方统计数据做一观察。

职业补习学校立别对比 (1929-1946)

(单位:所)

需要指出的是,因为统计口径的原因,上述统计并未能反映私立职业学校之全部,这只是当年私立职业补习学校数量状况最低限度的一个反映。即便如此,私立职业补习学校的历年占比亦已达到最低60%以上,最高90%以上。这是相当惊人的力量对比。有史料证明:在彼时的上海,职业补习教育不仅并非不堪言说的低学历、无需掩饰,反而是可以拿来作为自身受教育水准的有力证明呢。在不唯文凭、不唯学历的近代上海城市社会,职业补习学校发挥了重要的正面导向作用。

/三/

结语

在民国时期上海职业教育办学模式的诸多特征中,早发先发和民“主”官“辅“是最具有规定性全局性影响的一个关键层面:

惟其早发先发,无可依傍,生成了上海职业教育不唯书、不唯上、不等不靠、敢于探索、勇于创新的生命基因,赋予了上海职业教育顽强进取、新鲜活泼的强大生命力;其“民”主官“辅”结构下,具备数量和规模压倒性优势的私立职业教育机构的存在和运行,在培养和输送大批职校学生群体的同时,也为地方政府有力地缓解了资金困境,对于解读后者之所以往往默认前者在办学行为方面的某些“出格“举动,提供了关键锁钥。

民国时期上海职业教育原则上遵守部规部章但并不完全被动跟从,因为原来早发先发时就有各种“办法”,多元的办学体制便于适应市场的多元需求,也足以应对多有反复的学制改革:要求独立设置时有独立职业学校,要求校内设置时有校内职业科。私立学校立案审查主管机构——上海城市教育行政的默许,个中原因与民国时期上海私立职业学校力量可观、市库支拙无力多设免费市立职业学校等史实之间,有着内在的直接关联。

进一步看,民国时期上海教育行政乃至中央教育行政之所以能够容忍上海私立职业学校对相关部令的消极执行或积极超前,其在社会体制内的办学行为也是不应忽略的因素。那种极其强烈而又自觉地职教救国意识与行为,与民国政府的强国目标是完全一致的。可以认为:上海地方教育行政对缺乏政治想象的民间职业学校尝试办学创新举止的默认与赞赏,是对后者“雪中送炭”(以民间财力兴办大量职业学校)所给予的“投桃报李”。

而且,从教育行政管理角度看,民国时期上海对私立学校(包括私立职业学校)实行的是间接管理模式(借助对私立学校董事会的直接管理,实现对私立学校的间接管理),上海的私立学校包括私立职业学校尽可以放心大胆在遵守政府法令基本精神和职教救国的大前提下,在实证的办学体制和办学方法上勇敢探索、开拓创新。

虽然,民国时期上海职业教育家和广大教职员工的“职教救国”理想最终被历史证明为流于空想,但其职业教育理论和实践均是不可忽略的宝贵精神财富。在社会制度和道路问题基本解决的大前提下,他们的职业教育经验在操作层面上非常值得认真总结、借鉴与发扬光大。

/ 注释 /

[1]女子手工传习所包括爱国女学附设女子手工传习所(1904年5月)、上海自立女工传习所(1904年10月)、速成女工师范传习所(1904年11月),女医学堂有女子中西医学校(1904年2月)、上海女子中西医学院(1905年2月)。此外,还有上海女子蚕业学堂(1905年3月)。

[2]如上海女子看护学校(1912)、民国女子工业学校(1912)、上海胎产学校、上海南洋女子师范学校(1916)、人和高级助产士职业学校(1917)、中国红十字会高级护士学校(1921)、群益女子职业中学(1922)、人和高级护士职业学校(1924)、上海同德高级助产职业学校(1924)、中德高级助产职业学校(1925)等。

[3]简捷英语补习学校(1898)、时宜学堂(1899)、青年会中学夜校英文商业补习科(1901)。数量不多,但均为独立设校。

[4]职业补习学校主要是:文生氏英文补习学校(1907)、振华打字职业传习所(1908)、三余商业英文补习学校(1910)、育英补习学校(1911)、沪滨英文补习学校(1912)、南洋商业英文补习学校(1912),宗禄商业打字速记传习所(1914)、沪东职工补习学校(1914);励志社第一英文夜校(1915);涵德英法夜校(1917);普益成年女子补习学校(1918)、沪东公社补习学校(1918);尚才英文补习学校(1919)、务实商业英文补习学校(1919);友谊商业英文夜校(1920)、上海商业学院(1920)、养志英文补习学校(1920);上海市商会商业夜校(1921)、德润商业职校(1921);沪海英文补习学校(1922)、中华晨夜英专校(1922)、精勤补习学校(1922);道中妇女补习学校(1923)、慕尔堂夜校(1923)、寰球打字传习所(1923)、寰球英文夜校(1923)、崇权英专夜校(1923);女子职业补习学校(1924);同进英日文学校(1926);旦华商业英文补习学校(1927)、华洋汽车工业补习学校(1927)、青华英文商业补习夜校(1927)、邴勋速记学校(1927);立信会计补习学校(1928)、王瑞娴音乐馆(1928)、沪西数学英文补习学校(1928);南洋无线电报传习所(1929)、建业汽车工业补习学校(1929)、第一中华职业补习学校(1929)、粹华国文补习学校(1929)、慧炳补习学校(1929)、潜化补习学校(1929)。

[5]主要有:上公初级职业中学(1916)、上海和安职业学校(1917)、沪南旅沪职业学校(时间未详)、人和高级助产士职业学校(1917)、中华职业学校(1918)、南洋商科高级中学(1920)、中国红十字会高级护士学校(1921)、群益女子职业中学(1922) 。

[6]以1935年为例,申报新闻函授学校567人,亚光邮务海关函授学校500余人,空中学院1千人,中华商业函授学校3千余人,开明函授学校达一万人以上。同期实体职校在校生则每校百人以下居多,规模最大的中华职业学校,在校生为1120人。

[7]上海贫儿院小学校(1911)、孤儿院两等小学校工艺科(1911)、群学会附属聋哑学校(创立时间不详)、贫儿教养初级中学(1916)、贫儿小学校(1919)。

[8]以1929-1935年为例,初级小学、小学校(完小)、初级中学、中学校(完中)、师范学校皆有多少不等的市立学校,职业学校却除了1、2所国立或省立外,全是私立,没有一所市立!这种情况在国内其他地方是少有的,教育部视察大员对此提出了严肃的批评,但上海地方教育行政并未及时采取相应的整改措施。

[9]据上海市教育局中等教育处的官方统计,1948年全市共有中等职业学校35所,其中,市立6所,私立29所。私立职业学校占比高达82.86%,依然稳据龙头老大的坐席。饶有意味的是,即使是市立职业学校,有的也是依靠民间捐助建立起来的。例如七宝农业职业学校筹建时,当地慈善社团三善堂捐田近120亩,士绅们还组建了校舍建筑经费募捐委员会从事筹款。在民间力量的积极努力下,学校仅用5个月就顺利建成开学。

/ end /

编辑:胡乐野