“童心”与“教化”:

《开明国语课本》中的儿童叙事

◆ ◆ ◆ ◆

王独慎 | 华南师范大学教育科学学院博士后研究员

/一/

现代教育中“儿童的发现”

“儿童”是一种现代观念,对于中国来说,“儿童”的发现是现代教育确立之后才遭遇到的问题。中国古代虽多有“童子”或“童蒙”之称,但“童子”的观念与“成人”之间是相互连通和转化的。一面是“学以成人”的传统将两者视为连续体;一面又在道德修养上强调“大人者不失其赤子之心”,因而“童子”不完全指代年龄,确切地说应指代进学阶段,“成人”与“童心”在价值方向上有内在一致性。

“儿童”作为一种现代观念,之所以有别于传统的“童子”,在于它将成人与“儿童”视为两个截然不同的文化体,独立的儿童的世界对成人来说是“异文化”世界,两者发生了断裂和疏离。卢梭在《爱弥儿》开篇写道:“出自造物主的东西都是好的,而一旦到了人的手里,就全变坏了”。在这里,出自造物主的“自然”与人的“社会性”成了对立的两端。“儿童”不是一个历史的实体性存在,而是一个方法论上的概念。在这种方法论眼光下,孩子才成为了可观察的对象。科学心理学研究中的儿童莫不如此,都是从传统的生活世界隔离开来被抽象化了的存在。当卢梭的观念和心理学理论都转化为教学理论时,“儿童”就在现代教育场域(学制和学校)中被发现了。

发现“儿童”的另一大来源是现代文学。五四新文化运动中,“儿童本位”与启蒙思想相结合产生了儿童文学,书写“儿童”就与建构现代中国文化发生了联系。儿童的“童心”是成人早已遗失的纯真自然的天性,不仅应得到保护,还应受到成人的尊崇。卢梭所开启的自然性与社会性的对立得到了发挥,但儿童终归是要接受成人世界的教化。失落的成人世界与成人对儿童的教化构成了一种张力。

“儿童”的发现意味着“儿童”的抽象化,成人与儿童世界的疏离是儿童教育的题中之意,因此,“儿童”抽象性的超越以及疏离感的弥合构成了现代教育的问题。

/二/

《开明国语课本》的儿童叙事

《开明国语课本》初版于1932年,正是“儿童本位”思潮盛行之时。这部教科书也历来被视为体现儿童中心主义的典范之作。《开明国语课本》初小共八册,每册42课,高小共四册,每册36课。初小的课文全部是创作或再创作,由叶圣陶编写。在《开明国语课本》出版之前,叶圣陶已经进行了多年的儿童文学创作,一般研究者将其童话作品分为“前期”和“后期”,前期的童话书写的是儿童天真的乐土,充满快乐和美感如《小白船》,后期的童话转向了现实主义,向儿童呈现的是成人世界的悲哀,如1923年出版的童话集《稻草人》。

《开明国语课本》涵盖了各类文体,从叙事主题上可以大略分为四个类型:风景、童话、寓言、生活叙事。

(1)风景书写与“童心”

风景的书写多配合时令,旨在引导儿童对生活的善加体悟,丰富情感,养护内在生命的生长。《开明国语课本》高小第一册《冬天的风》是改编自夏丏尊的《白马湖之冬》。本课对应的教授法上说:“智慧闭塞,情感滞钝的人,对于环境总是漠不关心,教师对于这点应特别注意,并不是耳提面命地叫儿童“关心关心”就可了事,需得顺着相当的机缘诱导儿童自发的关心才行。” [1]

“风景”的出现是与文学(文艺)的自觉有关的。叶圣陶认为儿童天然具有这样一颗文艺家的心,文艺家要能够对内在生命进行观察,而“儿童的心理似乎无不是承认直觉的,他们是一切都含有生命……,文艺家有个未开拓的世界而又是最灵妙的世界,就是童心……” [2]

在这里,“童心”是儿童与文艺家共享的灵妙世界——崇尚直觉、观察内在、富于情感,而一般的人则是情感冷漠,智慧闭塞的。教育中需要通过“风景”的书写去引发儿童自觉地体味生活。现代文学中“风景”的发现乃由于“内在的人”对环境的疏离而产生。故此可说,这里“风景”书写的前提恰恰是儿童与生活的疏离。然而对文艺家之“童心”的确信又接近儒家式道德自然主义。

(2)鸟言兽语

《开明国语课本》并不刻意追求所谓的“儿童立场”,其寓言和童话中的“鸟言兽语”很注重价值教化。

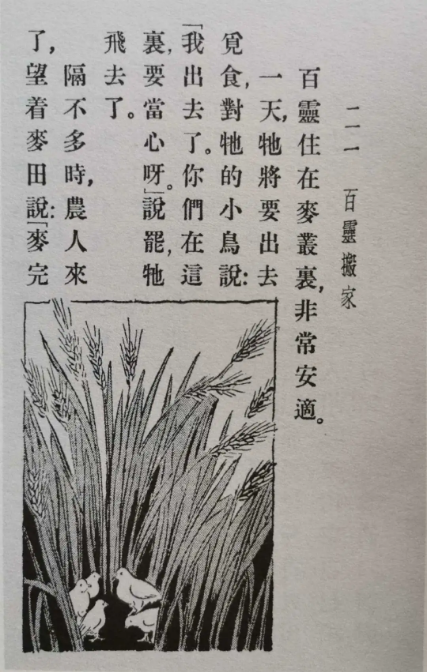

低年级的课文中涉及生活习惯、学习习惯的养成,常常以动物扮演成人和儿童的角色通过拟人性对话来引导学生养成习惯。童话故事则具有现实主义特征,它透过鸟兽之言向儿童呈现了成人世界的种种荒唐和冷酷,带有批判性。

通过动物角色来教化儿童与通过动物言论来批判成人实际上是叶圣陶儿童教育的不同途径,其宗旨在于人生观教育——“真实明确的人生观当然是每个人必须具有的了,……小学教育的价值就在于打定小学生一辈子有真实明确的人生观的根基。” [3]

(3)生活叙事

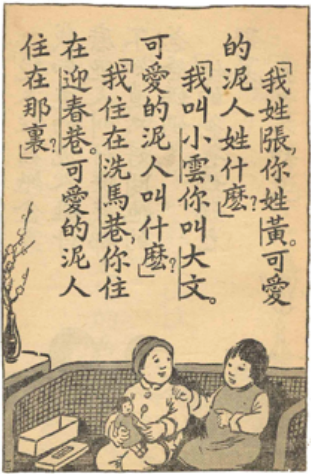

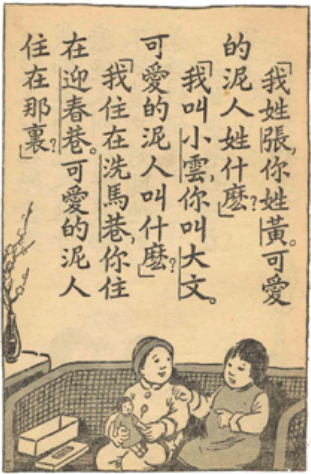

《开明国语课本》中占有最大篇幅的其实是儿童的生活叙事,叙事涉及家庭生活、学校生活和农事活动等方面。这类叙事从第三册以后逐渐取代了“童话”成为主要内容。故事的叙事主角的“我”就是儿童自己,而其所叙述的人物不再像之前的教科书中那样以“张儿”“李儿”这类成人对儿童的随意称呼,也不是像“小红”这一类的代称,每个人物基本上都有自己独特的姓名。命名标示着独特的主体性,这些故事的主角不再是面目模糊的行为模范,而是一群有性情和思想的小伙伴,他们在教科书中的故事具有关联性和延续性。

生活叙事不仅融入了各类知识,而且将时事政治、社会见闻也容纳其中。例如第三册第16课说到国庆会,学校邀请毕业生叶崑玉来作演说。他是个铁工,大家认为他很有见识。第17课就刊出了叶崑玉演说的讲稿,记录人是张新华。第18、19课中,张新华到了上海目睹淞沪抗战之后的惨状,写信给表弟描述自己所见所闻。

教科书向读者(儿童)呈现了一个融合真实体验的“鲜活”的生活世界。伴随着儿童初小四年的成长,家庭生活、校园生活及社会见闻的变化都真实地体现在这里,成人世界通过一种渐进的、隐微的方式进入到儿童的视野中,使弥合现代教育与生活疏离成为可能。

/三/

联结日常生活的实践路径:文学教育

《开明国语课本》带有强烈的文学教育意识,教育与生活的关系被转化为文艺与生活、书写与生活的关系。作者巧妙地将各类文体的写作穿插在生活故事当中,课文记述的是“生活”,而这个生活中处处有文学积极参与,学生在阅读、体会故事的同时也习得了各类文体的写作,并明白文学对于生活实践的意义。《开明国语课本》中的文学教育微型叙事与叶圣陶、夏丏尊其后创作的《文心》之间存在着某种连续性。《文心》突出强调了写作是生活的一部分,而不是生活的装饰品[4]。无论是《开明国语课本》还是《文心》,学生们都具有强烈的现实意识,通过写作实践来应对生活。在此意义上,“写作”就是一种社会行动。另一方面,文学是自我表达的方式,强调“修辞立其诚”。真实的经验,诚挚的情感是文学教育的根本,通过文学写作自我情感得以安放和沉淀,“写作”以实践的方式敞开了一个连通教育和生活的世界。

/四/

结语

自“儿童”观念在现代教育中确立,儿童世界从成人世界析离出来,“儿童-成人”这一组关系的张力构成了教育的基本前提,“童心”与“教化”之间的困境亦由之而来。对此,《开明国语课本》秉持一种乐观态度,相信成人(文艺家的心)依然可以保持与“童心”的内在一致性,儿童也可以对成人世界展开批判。更重要的是《开明国语课本》试图以文学写作的实践形式转化现实,在原本区隔的教育和生活世界之间获得沟通,以此克服教育的抽象性。

/ 注释 /

[1]钱畊莘.开明国语课本教学法(高小第一册)[M].开明书店.1934:221.

[2]叶至善 叶至美.叶圣陶集 第九卷[M].江苏教育出版社1990:21.

[3]叶圣陶著 任苏民编.教育与人生 叶圣陶教育论著选读[M].上海:上海教育出版社,2004:18.

[4]罗福林.《文心》:1920年代教师作家笔下作为教育对象的儿童[M]//徐兰君 安德鲁·琼斯 编.儿童的发现现代中国文学及文化中的儿童问题.北京:北京大学出版社,2011:153-182.

(本摘要为节选,有删节)

/ end /

编辑:胡乐野