谁在为雅乐起舞?

明清乐舞生群体的考察与研究

◆ ◆ ◆ ◆

李 悦 | 上海师范大学教育学院

中华民族的乐舞文化源远流长、历史悠久,当我们回顾历史,可以看到中国古代舞蹈发展历程中雅乐与俗乐的博弈与交融,并伴随着雅乐舞教育在学院中的消失与专业机构的兴起发展,在祭祀这一独特仪式中的表演者身份也在不断变迁。作为最后的封建王朝时期雅乐舞的表演者,“乐舞生”一词是明清两代对于一个出身于“非贱民”阶层,主要承应封建国家大、中祀吉礼之雅乐,与乐户在社会身份、管理机构、行使职能等方面有明显区别的群体的称呼[1]。

本文将从明清乐舞生的教育与生活入手,围绕“乐舞教化的文化意蕴”这一核心,试图回答以下几个问题:明清乐舞生的教育生活是怎样的?他们在脱离“乐舞生”身份后又会有怎样不同的选择与发展?通过乐舞生的身体演绎,雅乐本身又想传达出怎样的信息?乐舞文化又在整个历史长河中扮演着怎样的角色?

/一/

被藏匿的明清乐舞生的教育生活

研究明清乐舞生的教育生活,笔者从教育的三个基本要素入手,发现“明清乐舞生”作为受教育者发生着儒道之间人员的流变,并且掌教群体沿袭着自上而下教习原则的同时,群体也拥有着极具威仪性、规范性与模式性的教育内容与教育材料。

祭祀雅乐作为历代王朝证明自身正统的一部分,被历代的统治者不同程度的恢复与重建,明代也不例外。明太祖朱元璋定都金陵(南京)后,就开始着手恢复雅乐,在制定好乐舞的制度后,就下令乐生(音乐演奏者)用道童充任,舞生则选取长得俊秀的军民子弟[2]。因为乐舞生担负着享天地、祭祖宗、感动神灵的神圣使命,所以此举无疑招致了不少儒者的攻击。清初时的乐舞生仍沿袭明代的制度,由太常神乐观所管辖的乐舞生进行祭祀与吉礼仪式,其身份依旧属于“非贱民”,由于意识到儒、道文化理念不同所造成的负面影响以及道士乐舞生本身在闲暇时外出为民间斋醮作法的不可容忍的行为,康乾时期属京师的太常乐舞生和地方一级的乐舞生的构成开始发生改变,其中“改羽为民”是乐舞生身份特征最明显的变化。自此之后,清代京师的太常乐舞生往往为民、道兼有,而地方一级的乐舞生则基本都来自于平民子弟。

作为在整个教育过程中起到主导作用的群体,掌教明清乐舞生的群体无疑与当时的乐舞机构脱离不了关系,神乐观的分内职责之一就是传习雅乐。明洪武年间开始,乐舞生群体明确了自上而下的教习原则。对于王公府邸的乐舞生,会由太常乐舞生直接教习,然后由当地的乐舞生之间相互流转传习。相比于明代三个层次的乐舞生,清代则简化为中央、地方的两级乐舞生。同时朝廷还下发赦令明确了乐舞生的来源与选补标准,但对于传习的方式并没有过多的修正,同样也是由太常寺官进行掌教。

作为需要极其遵循中央朝廷传统的雅乐传习,乐舞生的教育影响,也就是其教育内容与教育材料无疑也是具有极强的威仪性、规范性与模式性的。文武二舞的祭祀表演模式无疑形成了乐舞生的日常教育内容,乐舞生需了解各种祭祀所订立的乐舞之数和乐曲之名并进行练习,同时佐以详细的乐章声谱与舞谱作为教育材料。

/二/

乐舞生的发展之路

作为社会地位并不尊崇的乐舞生群体,这并不能代表乐舞生群体失去了走上仕途的道路。相反在对文献的考据中,笔者发现明代的乐舞生由于部分替代了礼生职能的缘由,有相当一部分的道士乐舞生在礼官体制内竟然别有一番天地,并产生了“乐舞生——太常寺寺丞——太常寺少卿——太常寺卿”这一条较为清晰的仕途晋升通道,且晋升的概率约为四分之一。这说明乐舞生群体虽然在社会地位上难以获得推崇,但其仕途的通道还是较为明朗的。

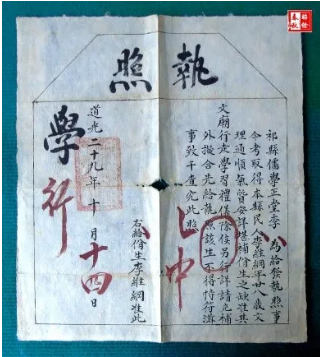

清朝乐舞生经历了“改羽为民”的经历后,并没有获得像明代乐舞生那样清晰的晋升途径。反而随着雅乐的衰落,以及清末战争的动乱,乐舞生获得的上升途径越发狭小,直至清王朝覆灭后,制度意义上乐舞生不复存在。但尽管如此,清朝政府为了吸引民间俊秀加入乐舞生的行列,也还是作出了一些举动:免去府县试以及颁发佾生执照等以推动民间俊秀的积极性。

道光二十九年祁县文庙佾生李维纲的佾生执照

其中引起笔者好奇的是清朝的佾生执照,通过对比几份乐舞生群体的“从业资格证书”的内容,可以发现清朝三个不同时期的执照,在其内容上有相似的地方,比如都须明确该生的姓名、年龄、籍贯、是否为民籍,也对该生的行为处事和人格品行进行了确认,同时以该生三代的姓名作为佐证,最重要的是都确认了佾生执照的不可替代性。稍有出入的可能是源于地域或是与京师乐舞生的连接紧密程度导致对于佾生的划分是否更为精准。但无论如何,这些都代表着清代统治者对于乐舞生群体的证明,这份证明虽然可能无法在仕途中给予什么帮助,但无疑这将乐舞生群体与一般的庶民予以区分,且给予了他们进出祭祀场合的权力。

如果没有走上仕途的乐舞生群体,尤其是明代的道士乐舞生,他们一般都会在年幼时就入观,又因为规定而无法娶妻生子,所以往往在经过数十年的乐舞生工作后选择返回原籍。当然如果退休后的乐舞生由于身体或者其他原因,选择不返回原籍而继续留在神乐观,也有资料显示他们可以在去世后获得一份朝廷赐予的葬地。

/三/

乐舞教化的文化意蕴

只要有人类社会的地方,教化就会有存在的必要性,而乐舞作为时代的产物,乐舞生群体作为其表征的载体,它的内核也是对于个体的“深刻的精神转化”。而从乐舞艺术的形式与内容去思考明清两代思想教化的变迁无疑为研究思想史提供了新视角与新路径。

明清乐舞生群体作为文化传承的主体与实践者,我们可以看到乐舞教育在书院中的消失和该群体社会地位的逐渐下移。“乐舞生”群体的组成部分所引发的儒、道间的文化摩擦让该群体在受教育的培养模式和走上仕途的过程中受到了来自儒臣乡绅的种种阻碍。由此可以看到明清两代特定的社会环境与国家制度对于文化艺术及其实践主题的影响。而儒学思想在中国传统社会的影响是无处不在的,从国家的典章制度到家族的家规族法,从知识分子的纲常伦理到普通百姓的日常言行,都无一渗透着儒学的潜移默化。逐渐被官学化的儒家文化在这样“观其乐而知其政”的固有形式下,刻意遗忘了乐舞既是个体自身的情感抒发也是个人生活旨趣的陶冶,选择性地在官方的场域下将民间乐舞的成分进行淡化,而这种种也就形成了雅乐舞文化难以逃脱的宿命。

始终不变的文武二舞的固有模式,更使得雅乐舞本身逐渐失去了身为艺术的单纯本质和审美的趣味性。但各种仪式所构建的立体的儒学教化网络无疑成为了统治者手中建立儒家道德秩序的重要道具。这种从艺术内部出发来研究人类文化的新视角,无疑对于理解乐舞文化、理解儒家文化提供了一种新思路。当教化成为异化,这种乐舞文化的无言宿命,也是儒学教化摆脱不掉的宿命。

另外,本文希望通过对于声舞谱的解读和史料文物的收集为研究历史与跨文化提供了一种新的考据途径,语言文字与图像表征的双重印证也更加真实地还原了明清两代乐舞生的真实人生。最后,与对仪式的推崇相对应的,是表演者在历史中的隐去与消逝,我们需要保护或者探索的并不仅仅是仪式本身,对于承载仪式意义的重要群体的关注,这也是推动史学研究前进的重要力量。

/ 注释 /

[1] 张咏春.羽士与儒者:明清两代乐舞生群体构成的变迁[J].贵州大学学报,2018,(1),67-72.

[2]《明史•乐一》中曾记载:“太祖初克金陵,即立典乐官。其明年置雅乐,以供郊社之祭。吴元年,命自今朝贺,不用女乐。先是命选道童充乐舞生,至是始集。太祖御戟门……遂定乐舞之制。乐生仍用道童,舞生改用军民俊秀子弟。又置教坊司,掌宴会大乐。设大使、副使、和声郎,左、右韶乐,左右司乐,皆以乐工为之。后改和声郎为奉銮。”

/ end /

编辑:胡乐野