本文原载于《教育史研究》

2019年第4期

从全球视野看中国教育学70年

丁 钢

摘要:自1904 年《奏定学堂章程》提出设置“教育学”课程起,教育学在我国已有百余年历史。随着1980年《中华人民共和国学位条例》的颁布,我国教育学一级学科逐步形成了完整的人才培养体系。在新中国成立70周年的重要历史节点上,回顾过往,眼观当下,立足全球,可以看到我国教育学在学科布局与培养规模上呈现出了院校类型和院校层次多元、不同省域间分布不均、规模体量相对较小、国际化水平显著提升的特征,在学术交流与国际地位上呈现出学术外译项目相对不足、英文期刊建设起点较高、国际学术影响力有待加强、学科排名不断上升、“双一流”建设带来挑战的特征,在理论研究与国际影响上呈现出有关中国教育研究的国际发表数量持续攀升、解释本土教育经验的原创性知识理论不足的特征。为进一步提升中国教育研究的国际影响力,应借助域外创新的“向内迁移”和本土创新的“向外迁移”两种形式, 为世界知识生产体系贡献不同于西方话语体系的“中国理论”和“中国经验”。

关键词:全球视野;教育学;知识生产;中国教育研究

1904年,清朝政府颁布的《奏定学堂章程》规定:初级师范学堂和优级师范学堂(包括大学堂中的政法科大学)必须设置“教育学”课程。这标志着教育学作为一门专门课程正式进入我国师范院校课堂。迄今为止,教育学在我国已有百余年的历史。随着20世纪50—60年代初华东师范大学和北京师范大学教育学研究生班的相继开办,我国教育学研究生培养的序幕正式揭开。伴随改革开放的步伐,1980年《中华人民共和国学位条例》的颁布标志着我国学位制度正式建立。至此,我国教育学一级学科逐步形成了本、硕、博三级完整的人才培养体系。在2019年QS公布的世界大学学科排名中,我国教育学排名同上一年度相比又有了新的突破, 在一定程度上彰显了我国教育学不断增强的学科实力。站在新中国成立70周年的重要历史节点上,为推动我国教育学科朝着更加理性、规范、科学的方向发展,我们有必要立足全球视野,从学科布局与培养规模、学术交流与国际地位以及理论研究与国际影响等多个维度对其进行全方位的反思和审视。

一、教育学学科布局与培养规模

(一)院校类型和院校层次多元,不同省域间分布不均

截至2018年,我国教育学一级学科共有博士学位授权点35个,一级学科硕士学位授权点117个。其中,自主设置学科的出现突破了现有学科目录的局限,体现了跨学科的时代要求与特征[1].从院校类型(师范类或非师范类)来看,全国教育学一级学科博士学位授权点主要集中在师范类院校(24所),教育学一级学科硕士学位授权点则以非师范类院校居多。我国教育学学位授权点的扩散模式是从师范院校逐步扩展至综合性大学,这与西方发达国家学位授权点的扩散逻辑有所不同,他们往往先从精英大学产生,进而扩展到优秀的大学,最后才是一般的大学。从院校层次(“双一流”院校和非“双一流”院校)来看,全国一半以上的教育学一级学科博士学位授权点集中在“双一流”院校(含一流大学和一流学科大学),但教育学学术硕士授权点在非“双一流”院校中的比例均超过60%。

从省域分布来看,在全国429 所博士学位授予单位(高校)中,教育学共有35 所,占比约8%,覆盖东部9个省份和东北3个省份,中部5个省份(尚缺山西省),西部7个省份(尚缺7个省份,即内蒙古、贵州、西藏、青海、宁夏、海南和新疆生产建设兵团)。其中,教育学一级学科博士学术学位授权点最多的为北京市,达到5个,所占比重为14.29% ;天津市、上海市、浙江省、福建省、山东省、湖北省和广东省各有2个,超过一半(54.29%)的学术学位博士授权点分布于以上8个省份。在全国757所硕士学位授予单位(高校)中,教育学共有117 所,占比约15%,覆盖全部省份。其中,教育学一级学科硕士学术学位授权点最多的3个省份分别为:江苏省(11个)、北京市(9个)和湖北省(8个)。结合上述教育学学位授权点的实际分布情况可以看出,我国教育学当前在学科布局上存在省域分布不均衡的问题。与此同时,随着其他学科的快速发展,教育学的培养规模也在不断减少,呈现出供不应求的局面。

(二)规模体量相对较小,国际化水平显著提升

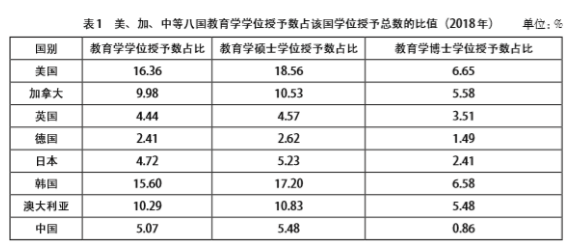

教育学的相对位置可由教育学一级学科学位授予数占学位授予总数的比例加以反映。该比例能够在一定程度上反映教育学科的学科地位。2011—2018 年,教育学博士学位授予数占全国博士学术学位授予总数的比例保持在1%左右,且呈现出下降趋势;教育学硕士学位授予数占全国硕士学术学位授予总数的比例基本稳定在2% 左右。相比之下,教育博士与教育硕士专业学位授予数占全国专业学位授予总数的比例相对较大,这表明教育专业学位研究生的发展现状相对较好。置于国际教育学科发展的背景下来审视,由于各国教育体制不一,特别是学位类型有很大的区别,这里尽可能以各国教育学科相近、可比的指标来表征中国(不含港澳台地区,全文同)教育学科与美、加、英、德、日、韩、澳七国教育学科在规模、结构和质量上的数据表现(如表1所示)。相比国外发达国家教育学科的规模体量,我国教育学科当前处于较低水平。即使是教育学学位授予的绝对数量,也不显著高于那些高等教育体系远小于我国的国家(德国、法国、日本和韩国等)。相较于国外教育学科在国家学科结构中所占的位置,我国教育学科也显著不如美国、加拿大、澳大利亚和韩国等国家。

注:

(1)含专业学位。

(2)中国为教育学一级学科的学位授予数外,其他国家数据均采用Education条目下的学位授予数。

(3) 数据来源:

美国数据取自NationalCenterforEducationStatistics(NCES),https://nces. ed.gov/;

加拿大数据取自CanadianAssociationofUniversityTeachers(CAUT),https://www.caut.ca/;

英国数据取自HigherEducationStatisticsAgency(HESA),https://www.hesa.ac.uk/;

德国数据取自 StatistischeBundesamt;

日本数据取自文部科学省,http://www.mext.go.jp/;

韩国数据取自http://kess.kedi.re.kr/;

澳大利亚数据取自http://education.gov.au/;

中国数据取自《中国学位与研究生教育信息分析报告》及历年《中国学位与研究生教育发展年度报告》。

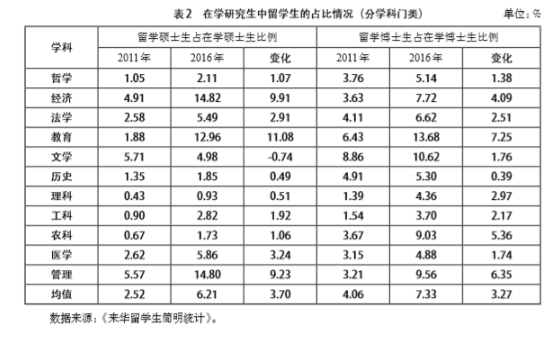

留学生比重是学科国际化水平的重要体现。2011年,教育学门类在学硕士生中国际学生的比重仅为1.88%,在学博士生中国际学生的比重仅为6.43% ;到2016年,在学硕士生和博士生中国际学生的比重分别提高至12.96%和13.68%,增幅在各学科门类中居于首位,这表明我国教育学的国际化水平提升显著。和在学研究生中留学生占比的平均水平比较后发现,2016年教育学门类在学研究生中留学生占比约为平均水平的两倍,这表明中国教育学门类对国际学生具有较大的吸引力,教育学已成为一门有担当的学科(见表2)。

二、教育学科学术交流与国际地位

全球化时代的教育学发展将各国教育学专家紧密地连接在一起,全球性、区域性的学术共同体不断建立,专家们交流思想、启迪智慧,共同为学科的发展贡献力量。以联合国教科文组织在中国成立的教育中心为例,北京师范大学设有联合国教科文组织国际农村教育研究与培训中心、清华大学设有联合国教科文组织国际工程教育中心、上海师范大学设有联合国教科文组织教师教育中心、南方科技大学设有联合国教科文组织高等教育创新中心,这些中心在教育学科的发展上扮演了重要的角色。然而,我们依然面临着一些挑战。

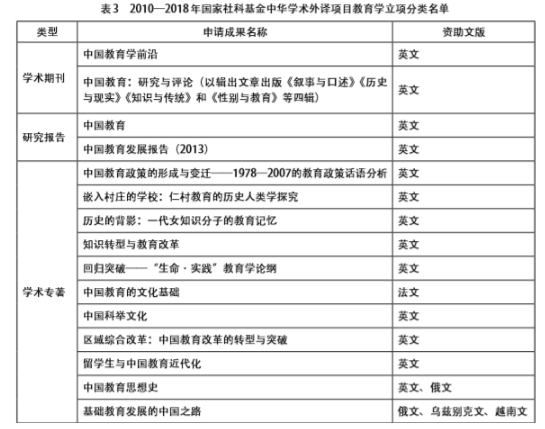

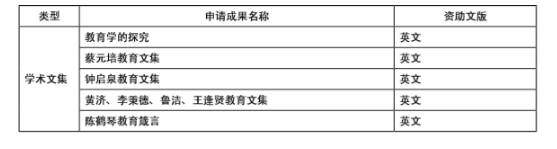

(一)学术外译项目相对不足

国家社科基金于2010年开始设立中华学术外译项目,该项目主要立足于学术层面,通过资助我国哲学社会科学优秀成果以外文形式在国外知名出版机构出版,进入国外主流发行传播渠道,从而增进国外对当代中国以及中国传统文化的了解,推动中外学术交流与对话,提高中国哲学社会科学的国际影响力。项目自2016年开始改为每年一次集中受理申报评审。在2010年立项之初,教育学并未列居其中。而从2010年至2018年批准立项的整体情况来看,在全部846个项目中,教育学共有23项,仅占总数的2.7%(见表3)。由此可见,当前我国教育学科的学术外译项目相对不足,推动教育学研究向外传播的支持力度亟待加强。

(二)英文期刊建设起点较高,国际学术影响力有待加强

21 世纪初以来,英文期刊建设已经成为我国教育学科发展的重要组成部分。自2006 年起,我国陆续创办了10种英文期刊(见表4),期刊累计出版72期,论文近550篇,作者1008位,国际作者比例平均超过65%,编辑团队国际化平均比例近50%,全球WebofScience引用超过500次。其中,7种期刊分别与施普林格-自然(Springer)出版集团及博睿(Brill)出版社合作,办刊起点较高。然而从长远发展来看,我们还需要进一步强化教育学英文期刊发展的质量要求,提升主编团队的国际影响力,淡化期刊的单位机构属性,加强同行评议,改变期刊的刊期不定等粗放发展方式,以保证我国教育学英文期刊的长效发展。

然而,我们也应意识到,受困于国内学术评价体系和期刊评价体系对由西方学者掌握的国际期刊的大力推崇,使得我国当前教育学研究中西方学术话语导向非常明显。鉴于此,在对我国中文教育学期刊的国际化加以重视的同时,也应该将教育学英文期刊的发展作为中国教育研究走向世界的重要平台和载体,尤其应重视基于中国教育变革实践研究而面向世界知识体系的知识生产,从根本上提升中国教育研究的国际影响力。

(三)学科排名不断上升,“双一流”建设带来挑战

各类世界大学排名中的教育学排名是反映教育学学科质量的一个重要方面。尽管此类排名仍有诸多可商榷之处,但值得关注的是,近几年的世界大学排行里中国高校的教育学科开始崭露头角。如前所述,从QS排名来看,2019年北京师范大学排在第29位,北京大学位列51—100,华东师范大学位列101—150,清华大学位列151—200,浙江大学位列201—250(见表5);从泰晤士(THE)排名来看,在2019年的榜单中,中国有4所高校进入前400,分别为北京大学、浙江大学、华东师范大学和厦门大学,其中北京大学位列全球第26位(见表6)。

然而,从学科发展的角度来看,我国目前虽已有几所高校的教育学科跻身世界高水平行列,但绝大多数高校的教育学科仍亟待加强和改进。换言之,“双一流”所提出的“一流”要求乃是教育学科面临的直接挑战。一方面,跻身“双一流”学科建设的教育学科仅有北京师范大学和华东师范大学;另一方面,其余四所部属师范大学和一流学科建设(具有教育学一级学科博士点)的大学跻身“双一流”名单的学科并非教育学。上述状况直接关乎院校对于校内教育学科的资源配置和制度设计。而在各级各类教育走向普及化和高质量发展的新时代,教育学关于人才培养的知识体系构建,以及教育学的发展水平直接关涉到各级各类教育办学与教学育人的水平与质量,教育学学科在整个学科体系特别是哲学社会科学体系中具有重要的战略地位。在此背景下,教育学如何冲出重围,如何彰显一流,是值得我们接下来深入思考的问题。

三、教育学科理论研究与国际影响

(一)有关中国教育研究的国际发表数量持续攀升

自2007年开始,国际期刊上刊发的有关中国教育的研究论文大幅增加,近两年内呈激增态势,研究成果的引用量自21世纪初以来也一直在攀升。这说明中国教育研究在国际学术界的关注度越来越高。其中,大陆学者的研究成果在国际发表中的比重不断上升。截至2017年,SSCI数据库中的中国教育研究论文,41.59% 是大陆学者参与发表的;SCOPUS数据库中,大陆学者参与发表的比重是43.06%。与2000年相比,大陆学者参与发表的比重提升了三至四倍。这一方面与我们加大对外开放力度和提高开放程度有所关联,另一方面也与海外留学人员陆续回国密切相关。

为进一步了解当前国际发表中开展有关中国教育问题研究的现实状况,我们进行了专门研究[2]。我们以象限图的形式(见图1)来呈现研究聚焦状况。可以看到,在第一象限,大部分国际中国教育研究[3]主题与国际教育研究主题都有所接轨,中国教育研究能够参与到国际对话和知识共建中去。在第四象限,有关后毛泽东时代的中国和德育课程的主题在国际研究中凸显出独有的中国特色。在国别背景下,教育研究必然与各国独特的历史与社会发展息息相关,中国的教育政策改革背景和道德研究也势必会成为国际中国教育研究的显著特色。

同样建基于中国教育实践,为进一步了解国内教育期刊中发表文章的主题与国际期刊中发表文章的主题之间的关系,我们又分别以国际中国教育研究主题为横坐标,国内教育研究主题为纵坐标,绘制简单的象限图(见图2)。其中,第一象限是国内和国际中国教育研究都关注的主题(教育技术、学习研究、教育心理与评价、教师教育、德育研究、课程与教学),第二象限是只在国内教育研究中凸显的主题(建构主义研究、教育发展与管理、职业教育、高等教育),第四象限则是受国际重视的中国教育研究主题(后毛泽东时代的中国、研究方法、资优生、特殊教育)。而从研究方法的角度来说,国内教育学界普遍存在的一种看法是似乎只有运用了国际教育学界普遍认可的实证研究方法,特别是量化研究方法,才能够在国际期刊上发表文章,然而这一点却恰恰背离了教育学科本身的人文精神。事实上,教育学的研究既需要对重要的研究问题,提供合理、明确的推理过程,进行各种验证性研究;同时也需要通过对个体和群体的教育经验进行分析,深化与诠释生活世界的教育意义。教育研究既需要数据的积累和现象的描述,还必须深入到研究的内容、趋势、认知与评论等方面,以形成量化与质性相结合的交互分析。在这个意义上,教育研究可以采取量化研究与质性研究相结合的混合研究方法,以提升教育研究的价值。同时还可以运用工程技术学、系统科学、信息科学等多样的研究方法。总之,科学实证研究与人文精神探索的深度融合将构成教育研究发展的必然趋势。

(二)需要加强本土教育经验的原创性知识理论的解释

尽管当前有关中国教育的研究在国际学术界取得了较高的关注度,但是我们必须清醒地意识到,有关中国教育研究的国际发表所依赖的知识基础大多出自西方学者提出的理论,我国学者对国际学术界的知识贡献仍然相对较低。这一点通过共被引作者分析能够看得更加清楚。政府部门和国际组织的报告被高频次引用说明国际学术界对中国教育实践抱有很大的关注度,但是对中国教育实践的解释路径却往往来自西方学者提出的理论,如班杜拉(Albert Bandura)、维果茨基(Lev Vygotsky)、布迪厄(Pierre Bourdieu)等。在国际学术网络中,我国学者的国际发表往往处于“学术加工”的位置。虽然我国学者与境外学者在国际发表上的合作不断加强,但这种国际合作发表只是参与式的,而非建构式的,我国学者并没有提出解释本土教育经验的原创性知识理论,而是在世界知识生产分工中从事“低附加值”的部分。比如在课程改革研究领域,中国课程改革实践引起了国际学术界的关注,我国学者在SSCI和A&HCI期刊上发表的有关课程改革的研究成果,在发文数量和论文被引用频次方面表现不俗,然而在课程改革这个研究领域中的学术影响力却并不大。原因在于其中的很多引用往往是为了介绍中国基础教育的背景信息,这类引用动机实际上类似于对政府教育部门公布的教育信息和政策报告的关注。可以说,国际学术界对于中国课程改革的本土经验并不重视,更多的国际学者是借用西方理论来架构中国经验。在理论阐释上,迈克尔·富兰(Michael Fullan)、巴兹尔·伯恩斯坦(Basil Bernstein)、拉里·库班(Larry Cuban)以及杜威的论著成为知识基础。基于此,我国学者应不断加强自身学术规范,格外注重国际发表中的知识原创性和自主性,并且能够基于本土教育实践经验提出令中外研究者感兴趣的课题,而不是被西方学者的问题意识牵着走。同时,也要对西方式理论话语具有自觉的反思,增强对于中国教育经验的体认,将教育实践与历史文化认同凝练、提升为本土化的理论知识。

(三)以知识生产推动学科发展

当前世界知识生产体系的不平等结构和我国的客观现实决定了中国教育研究在提升国际影响力的道路上不可能也不应追求一蹴而就。我国教育学界应给予传统形态的国际化(人员交 流、科研合作等)以充分重视,借助域外创新的“向内迁移”,充分与国际学术界开展交流。这既包括“搬迁型向内迁移”,如邀请海外学者来华讲学、派遣访问学者出境学习等;也包括 “扩散型向内迁移”,如学习和借鉴国际通行的研究方法和范式等。在此基础上,中国教育学界还应借助现有本土创新的“搬迁型向外迁移”形式(如培养教育学专业来华留学生等)提 升国际影响力,进而产生本土创新的“扩散型向外迁移”,如基于我国在教育学领域的学术传统、文化传统、认识论传统,为世界知识生产体系贡献不同于西方话语体系下既有理论和经验 的“中国理论”和“中国经验”,从而实现本土创新在国际化进程中的“向外迁移”,并作出 自己独特的知识贡献。

四、结语

教育学科无论是从学科制度方面,还是知识体系乃至话语体系方面,虽然有着共同的发展趋势,但仍然扎根于各自国家的传统之中,显示出不同的特点。比如在美国,教育学深受社会科学影响,经验研究、实证研究占据主流地位;在德国,哲学类研究持有较大比重,文化教育学的传统具有相当的影响;而法国的教育学话语主要是社会科学化的话语体系,学科呈现出更加开放的特征。同上述国家相比,我国教育学在形成自身特色的话语体系方面仍需不断努力。教育学面临的问题并不是教育学科所特有的,但与其他社会科学学科相比,它具有一些独特的优势,如具有明确的研究对象、与实践的关系相对更加紧密、具有比较明确的劳动力市场需求(教师、教育政策分析者、教育管理与领导者)等等,这些都是教育学学科的独特优势。正是由于具备了这些优势,教育学学科在人才培养规模上才能迅速地发展。然而与此同时,教育学也起源于社会、政治、经济的大背景之中,这造成了基于政治、经济、文化多元社会基础的教育学在意识形态上变得更加复杂,而过度的社会化又导致其失去教育真正的目标。必须认识到,教育已经成为一种手段,它一方面传承、生产知识,维护社会稳定;但另一方面它也可能是制造社会不平等和竞争的隐形方式。事实上,不仅是教育成了一种手段,人类本身也成了工具理性的助力,并导致教育进一步的市场化和商品化。因此,借助西方经济学家所推崇的工具理性无法彻底解决我们当下所面临的种种问题,只有研究价值理性的人文精神才是平衡这种偏差的方法之一。换言之,科学实证与人文探索的深度融合是教育发展的必然趋势。也只有这样,教育学才能摆脱依附的属性,而形成海纳百川的科学体系,实现培育人的全面发展的初心使命和终极关怀。

(本文中有石中英、陈洪捷等及我们研究团队中李梅、李琳琳、王文智等在有关数据和观点上的贡献,在此一并表示感谢。)

注释

[1]数据来源:根据全国学位与研究生教育质量信息平台的数据整理所得,数据检索日期为2018 年10 月20 日。

[2]参见李琳琳、冯燕:《国际中国教育研究的知识谱系:主题与前沿分析》,《教育发展研究》2019第3期。

[3]国际中国教育研究是指在国际上发表的中国教育研究文章。

作者 / 丁 钢

华东师范大学教育高等研究院院长

编辑 / 胡乐野