本文原载于《教育发展研究》

2019年第3期

中国教育研究的国际发表概貌与特征

王独慎 丁 钢

摘要:进入21世纪以来,中国教育研究国际发表总量不断提高,但是在全球教育研究的整体视野中,中国教育研究仍然只是一个小领域;本土学者在中国教育研究的国际发表上的参与度越来越高,但尚未形成具有重要国际地位的学术中心;不同领域的中国教育研究的国际影响力存在差异,实证性的交叉学科影响力较大,基于文化背景的中国教育研究影响力比较低。在非交叉学科的中国教育研究中,定量和定性的研究范式各占半壁江山;研究的核心议题集中在教师教育、学习心理、语言学习、课程改革、教育政策研究等方面;研究所采用的分析框架多来自西方理论,对国际知识体系的贡献比较低。国际中国教育研究对中国文化传统的理解过于笼统抽象,缺乏历史维度,且容易陷入二元对立思维。要提升中国教育研究的国际影响力,需要纠正当前评价指标体系过度强调国际发表数量的导向,建立理性的评价体制,引导学术研究转向精耕细作的发展方式。本土学者亟需改变在国际合作中的“学术加工”地位,增强对西方学术话语的自觉反思能力以及对中国本土教育经验的体认,将教育实践与文化认同凝练、提升为理论知识。

关键词:中国教育研究;国际发表;国际影响力;文化传统

学术成果的国际发表是中国教育研究“走出去”战略的重要方面,因而也被视为衡量中国教育研究国际影响力的重要指标。[1]进入21世纪以来,国际期刊上发表的中国教育研究成果数量已达到了一个新水平。然而,研究成果在国际期刊的显示度却并不等同于国际影响力。后者的衡定还需要看研究成果对现有知识体系的推进程度和贡献力。中国教育研究距其真正成为世界教育知识体系的建构者乃至主导者之一仍有较大差距。[2]因此有必要从多方面对现阶段中国教育研究的国际发表概貌和特征进行分析,以探明未来发展方向。本文选取2000-2018年间科学引文数据库核心合集Web of Science(WOS)中SSCI期刊上发表的中国教育研究的论文为研究对象,采用文献计量学方法和引文空间图谱(Citespace)考察中国教育研究的国际发表概貌,再从多个角度对发文特征进行的深入分析,并重点探讨本土教育研究在国际知识体系中的地位和未来发展方向。

一、数据来源及检索方式

本研究选取WOS中的EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH和EDUCATION SPECIAL这两大类的教育研究进行分析。数据库检索分为两步,首先将主题词限定为“中国”,包括“中国”(China、Chinese)及中国的代称(sino*),全国所有的省、省会名称以及一些代表中国教育的特定词汇如“书院”(shuyuan)、“儒家”(confuci*、kongfuzi)等,得到的是全球学者在国际学术期刊上发表的中国教育研究成果的数据库,即中国教育研究的全球库(下文简称全球库)。接着,为了进一步分析本土学者对中国教育研究国际发表的贡献力,我们在全球库的基础上将作者所属国家限定为“中国”且地址限定为中国大陆地区各城市名称,由此得到本土学者在国际上发表的中国教育研究成果的数据库(以下简称为本土库)。需要指出的是,这里不是针对第一作者作出限定,因此凡为本土作者主持或参与的、合作的均为命中结果,包括本土作者与境外研究人员研究机构的合作成果。数据检索覆盖的时间范围均始自2000年,截止于2018年9月初。全球库中共有5592条记录,本土库有1256条记录。

二、中国教育研究国际发表的时间、空间分布情况

(一)年度发表情况分析

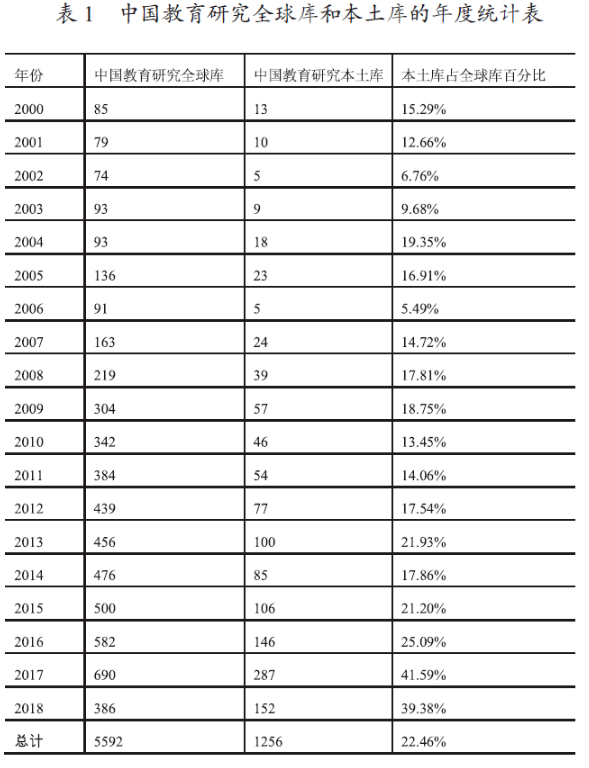

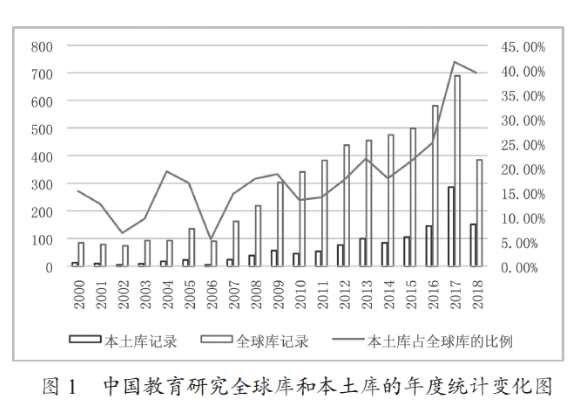

表1和图1呈现的是全球库和本土库各个年份的统计情况以及本土库在全球库所占的比例。

结合表1和图1可以看出:进入21世纪以来,SSCI上发表的中国教育研究论文数量在不断增加,除了2002年与2006年数据有小幅下降外,自2007年以后上升态势趋于稳定;2018年发表在SSCI上的中国教育研究总量已接近2000年的五倍。中国教育研究本土库的变化趋势与中国教育研究全球库类似,也呈现总体增长趋势。从总量上看,本土库占全球库中的22.64%。本土库在全球库的比重在2016年之前起伏较大,其均值不过15.22%,与世纪初的基线水平(2000年15.29.57%)相当。而在2016年以后出现激增态势。至2018年9月已经达到了39.38%,与2000年相比,本土学者参与发表比重提升了二至三倍。

以上数据说明,进入21世纪以来,中国教育研究在国际上的关注度增大,国际发表总量不断提高。尤其是最近两年来,本土学者在中国教育研究的国际发表上的参与度越来越高,成为推动中国教育研究走向国际学术界的重要力量。然而,在全球“教育研究”的整体视野中,关注“中国”的教育研究仍然只是一个小领域。2000至2018年9月初,SSCI上发表的教育类研究的总量为123547篇,而中国教育研究只有5592篇。也就是说,在全球的教育研究论文总量中,实则只有4.53%的研究是在关注“中国”教育。因此可见,中国教育研究的国际发表虽然在绝对数量上在上升,而其在国际学术界中的地位还有待提升。

(二)发文群体的空间分布特征

为深入了解本土学者在国际发表中的贡献力,我们对发文机构与发文作者的空间分布特征以及发文作者在学术合作中的地位进行分析。

首先,我们考察中国教育研究发文群体的地区分布情况(见表2),发现PRChina居首位,其次是台湾地区,第三位是美国,第四位澳大利亚,第五为英格兰,其余各地区发文量则比较低,均未超过5%。PRChina包括中国大陆和港澳地区,发文总量为2528,对比表1中本土学者发文总量为1256,可知本土学者发文量其实只占PRChina发文量的一半,港澳地区虽地域狭小,在教育研究上却足以与广大的内地平分秋色。

然而,从学科发展的角度来看,我国目前虽已有几所高校的教育学跻身世界高水平行列,但绝大多数高校的教育学科仍亟待加强和改进。换言之,“双一流”所提出的“一流”要求乃是教育学科面临的直接挑战。一方面,跻身“双一流”学科建设的教育学科仅有北京师范大学和华东师范大学;另一方面,其余四所部属师范大学和一流学科建设(具有教育学一级学科博士点)的大学跻身“双一流”名单的学科并非教育学。上述状况直接关乎院校对于校内教育学科的资源配置和制度设计。而在各级各类教育走向普及化和高质量发展的新时代,教育学关于人才培养的知识体系构建,以及教育学的发展水平直接关涉到各级各类教育办学与教学育人的水平与质量,教育学学科在整个学科体系特别是哲学社会科学体系中具有重要的战略地位。在此背景下,教育学如何冲出重围,如何彰显一流,是值得我们接下来深入思考的问题。

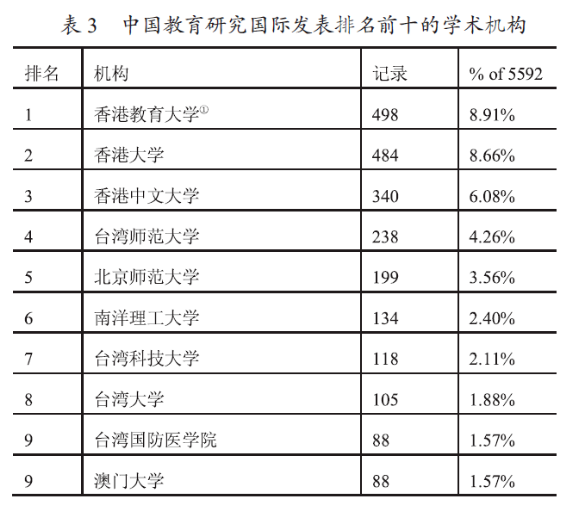

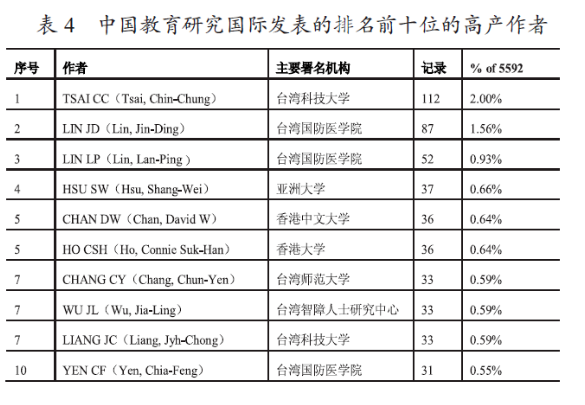

发文机构与发文作者的空间分布反映了中国教育研究的学术中心所在。如表3所呈现,全球库中发文量前十的机构中,大陆地区只占一所,即排名第五的北京师范大学,我国香港地区占三所且位列前三,台湾地区占四所,澳门一所,还有一所是新加坡的南洋理工大学。可见,港台地区的学术机构是中国教育研究国际发表的主力。当然,对于学术机构来说,发文量高不代表学术地位的高,还要有稳定的学术研究队伍及代表性学者。接着我们再考察高产作者分布情况。在WOS提供的作者统计排名基础上,我们去除因姓名英文翻译缩写而导致的叠加计数①,最后得到了发文量前十的高产作者名单(见表4)。

① 姓名英译之后会导致不同作者姓名的英文缩写相同,从而将不同作者的成果计算成同一位作者的名下。如署名为LI H的文章可能出自于LI Hui、LI Hong和LI He三位作者。本文在计算的时候对作者的全名进行了核查,以同一作者发表的文章篇数来进行排名。

注:香港教育大学原名香港教育学院(The Hong Kong Institute of Education),2016年更名为香港教育大学(The Education University of Hong Kong),此处统计的发文量包括以前后两种英文校名发表的文章。

表4列入的10位高产作者均为港台学者,没有一位来自大陆地区的学术机构。他们其实来自港台地区的三个学术研究中心,都从事交叉学科研究。以台湾科技大学的TSAI CC为主,包括台湾师范大学的CHANG CY和台湾科技大学的LIANG JC在内的研究团队主要研究科学教育;台湾国防医学院的LIN JD、LIN LP、YEN CF和台湾智障人士研究中心的WU JL的研究领域是特殊教育、医学康复教育;香港中文大学的CHAN DW和香港大学的HO CSH主要从事教育心理学研究。

综合来看,中国教育研究的国际发表的重镇在香港地区,大陆地区的学术机构在国际发表的整体格局中处于边缘位置。虽然近些年本土学者在国际发表上的参与度不断上升,但是以本土学者牵头或主导的研究却很少。我们查看全球库5592篇论文的通讯作者会发现,通讯作者的机构标识为PRChina的文章共有2168篇,除掉香港地区1184篇,澳门地区68篇,则通讯作者为大陆学者的论文实际只有916篇,占总体的16.38%。而在引用次数最多的前150篇论文中,只有4篇论文的通讯作者是大陆学者。这表明大陆学术机构国际发表量的增长较大依附于境外学术网络,大陆学者在国际合作网络中处于“学术加工”的地位,在知识的原创性和自主性上亟待提高。

三、中国教育研究国际发表的研究范式、核心议题和理论基础

(一)学科类别与期刊分析

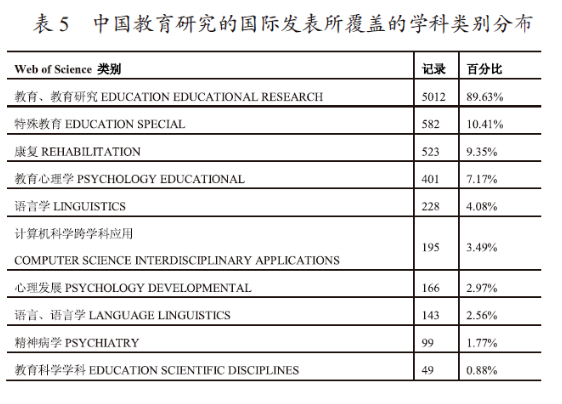

前面的分析已经显示了交叉学科学者在中国教育研究的国际发表上的突出表现。接下来,我们再专门考察全球库的学科类别和期刊分布情况。

从表5可见,全球库中教育研究涵盖了康复学、教育心理学、语言学、计算机科学、精神病学、教育科学学科等多门交叉学科,说明中国教育研究中跨学科交叉研究的确占有相当的比例。

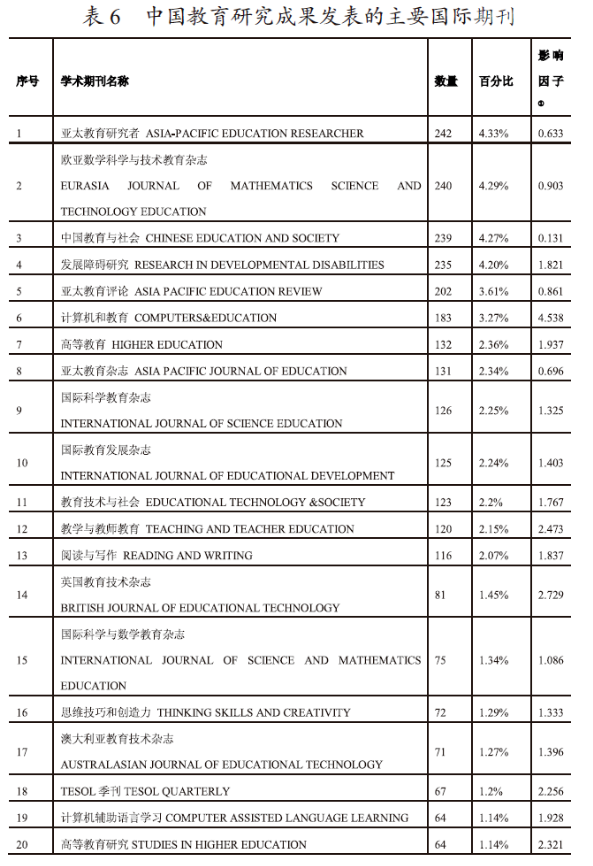

表6所列的是中国教育研究发表量最大的20种国际期刊。从中可见,刊载中国教育研究成果最多的国际期刊是关注亚太区域文化背景的综合性期刊,但这些期刊的影响因子却比较低。发文量居前三位的分别是《亚太教育研究者》、《欧亚数学科学与技术教育杂志》和《中国教育与社会》,其影响因子都不到1.0。排在第五和第八位的《亚太教育评论》和《亚太教育杂志》的影响因子也低于1.0。而技术类专业期刊影响因子就高得多。表中影响因子最高的是《计算机与教育》,超过了4.0,其次是《英国教育技术杂志》。还有三本期刊的影响因子超过了2.0,分别是《教学与教师教育》、《高等教育研究》和英语语言教学的核心期刊《TESOL季刊》。可见,教师教育、高等教育和语言教学也是中国教育研究中比较有影响力的研究领域。

综合来看,教育心理学、教育技术、医学教育等实证性的交叉学科研究成果多,在国际上影响力比较大;教师教育、高等教育、语言教学领域的研究也有相当影响力。而基于文化背景的中国教育研究虽然数量较多,影响力却很低。

注:表中所列影响因子为Journal Citation Reports上公布的各期刊最新的影响因子。

(二)非交叉学科的国际中国教育研究的核心议题

下面我们运用Citespace软件中的“Term”(主题词)共现分析来了解国际中国教育研究的核心议题。Term是从文章标题、摘要和关键词中提取出来的主题词,因此Term分析要比关键词分析更深入文本内容,反映出来的信息更全面。[3]

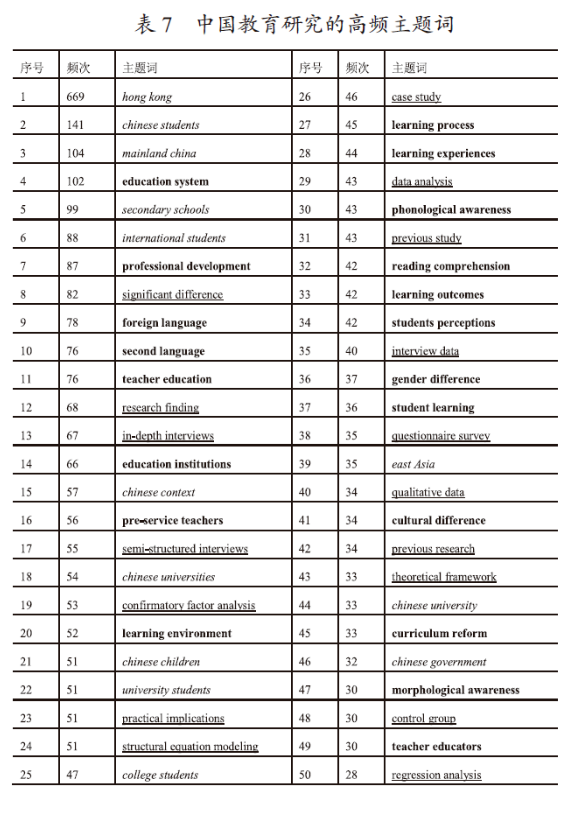

在分析之前,我们对数据库进行了调整。前面的分析已显示交叉学科在发文量上比一般的教育研究高得多,如果用全部数据进行分析,抽取出来的主题词会大量显示为交叉学科的专业术语,其他的教育研究主题将被覆盖。因此,我们将原来的数据库中的两大类研究缩小为只包含EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH的教育研究,再依据期刊名称来剔除交叉学科的专业期刊,用余下3383条记录来做主题词分析。表7即是高频主题词的分析结果。

上表列出了频次靠前的50个主题词,我们可以将其分为三类。第一类是宏观的地域性、背景性名词,反映出国际中国教育研究的取样通常是中国香港、中国大陆以及东亚地区的学校或学生群体。第二类是研究方法和学术写作术语如significant difference、in-depth interviews、previous study等(表中下划线标记)。可见,中国教育研究在研究方法上涵盖了多种质性研究和量化研究;第三类则是体现研究主题的词语,如professional development、second language、learning environment等(表中加粗字)。可以看出,中国教育研究的核心议题集中在教师教育、学习心理、语言学习、课程改革、教育政策研究这几方面。

(三)非交叉学科的国际中国教育研究的知识基础

接着,我们使用Citespace作者共被引和文献共被引分析来了解国际中国教育研究的知识基础。作者共被引分析能揭示出研究领域内的奠基性学者及知识背景,而文献共被引分析则显示这一领域内产生了的关键文献的信息。

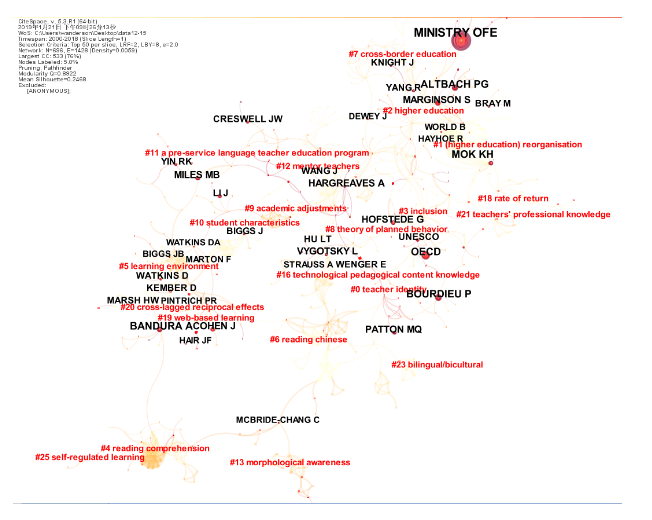

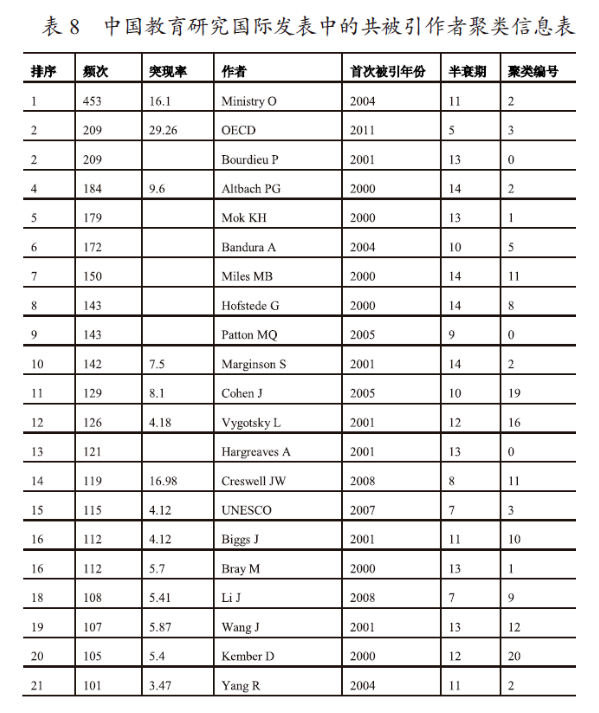

在剔除匿名作者(ANOYMOUS)之后,我们得到了作者共被引图谱及聚类信息汇总表。图中的节点大小代表了被引用的频次,连线代表合作关系,红色光圈表示发文量有突现,数字编号所标识的是聚类信息标签。

图2 中国教育研究国际发表的共被引作者聚类图谱

从图谱和表格中可以看出,共被引频次最高的作者首先是组织部门,包括教育部门和国际组织(Ministry of E;OECD;UNESCO)。这些部门所发布的文件和各项调查提供了中国教育现状,是国际学术界了解中国教育的重要途径。其次,是上世纪西方心理学、社会学的理论家,如布迪厄(Bourdieu P)、班杜拉(Bandura A)、维果斯基(Vygotsky LS),杜威的名字也出现在图谱当中,说明他们的理论长盛不衰。维果斯基的理论还具有一定的突显性,说明其理论又被重新开掘。方法论学者和统计学专家也是共引较多的作者,如Miles MB 、Patton MQ 、Creswell JW和Cohen J。此外便是各领域影响较大的专家,如高等教育领域的Altbach PG、管理心理学家Hofstede G、学习心理学领域的Biggs等。我们在表格中也看到三位华人作者的名字,Li J、Wang J和Yang R。但他们其实都不是本土学者,都供职于境外学术机构。由此可知,国际学术界对中国教育研究的关注度较高,但更多是出于对中国教育实践的兴趣。而研究中对中国教育现象的解释路径却基本上来自西方学者提出的理论,甚至是上世纪的理论。这说明中国教育研究对西方理论的过度依赖,一方面是中国本土理论知识的创新上不足,另一方面也反映了西方学术话语的强势。

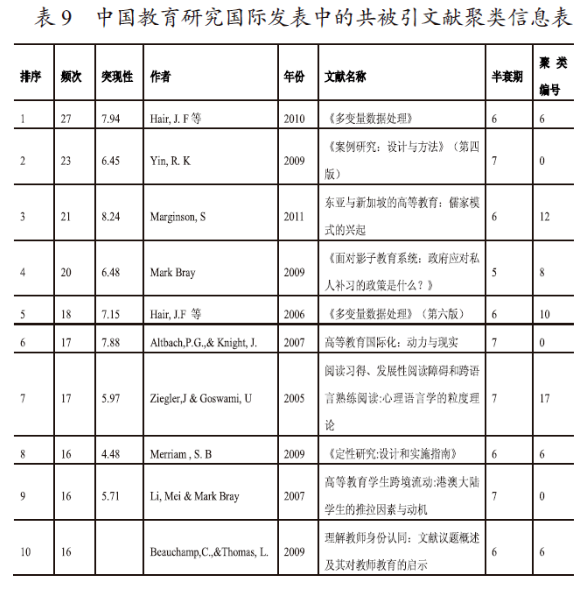

表9所列的是共被引频次最高的10篇文献,大部分文献在这一时间段内引用都有突显性,且半衰期较长,说明这些文献在相关领域内产生了较大的影响。其中有四篇文献是介绍研究方法的书籍,包括Hair等人所著的两版《多变量数据处理》[4][5],Yin, R. K所著的《案例研究:设计与方法》[6]和Merriam , S. B所著的《定性研究:设计和实施指南》[7]。可见,定量和定性的研究范式在中国教育研究各占半壁江山,多变量关系分析和案例研究是使用最广泛的研究范式。

其余六篇文献中有三篇属于高等教育研究领域,包括Marginson, S的《东亚与新加坡的高等教育:儒家模式的兴起》[8],Altbach P.G和 Knight, J的《高等教育国际化:动力与现实》[9],Li Mei 和Mark Bray的《高等教育学生跨境流动:港澳大陆学生的推拉因素与动机》。[10]这三篇论文都是从新的研究角度(文化传统、全球化、推拉理论)来探讨高等教育问题,具有启发性,因而被大量引用。另外三篇文献分别研究的是影子教育、语言心理学和教师教育。Ziegler,J和Goswami, U的《阅读习得、发展性阅读障碍和跨语言熟练阅读:心理语言学的粒度理论》在语言心理学领域提出了一个新的理论框架,成为该领域的基础性文献。[11] Beauchamp, C., 和Thomas, L.的《理解教师身份认同:文献中议题的概述及其对教师教育的启示》[12]对有关“教师身份认同”的研究进行了综述,为后续研究指明了方向,被研究者多次引用。Mark Bray的《面对影子教育:政府应对私人补习的政策是什么?》一书关注“影子教育”,即东亚国家长期存在的课外补习辅导现象[13]。

可以看到,那些能够提出新的理论解释的研究更容易成为领域内高频共被引文献。然而,这些理论解释路径多出自西方学者。这10篇文献里有中国学者李梅(Li Mei)发表的一篇论文,但论文所用的推-拉因素分析框架也是来自西方理论。可见中国学者在理论的贡献力和创新性上非常有限。

四、中国教育研究国际发表中的文化意识

文化问题在中国教育研究中的重要性在前面已有所显现,例如“文化差异”(cultural difference)出现在高频主题词中,Marginson, S的论文《东亚与新加坡的高等教育:儒家模式的兴起》是共被引最高的论文之一。这一部分,我们将重点考察中国教育研究中的文化意识。

在缩减后的全球库(3883篇)中,标题、关键词或摘要当中含有“儒家”(Confucia*)、传统(traditi*)或“文化”(cultur*)的论文有1317篇,占总量的33.92%。我们选取涉及“儒家传统”的论文考察其对儒家文化的理解方式。根据研究范式和对儒家文化的理解方式,这些文献可分为四种类型。

第一类是跨文化比较研究。这一类研究数量最庞大,包括量化研究、质性研究以及部分实验研究。跨文化研究一般在取样上会包含两种文化类型的样本,观测指标在样本之间的差异容易被归因于文化差异。例如Morony等人的研究考察了亚洲儒教国家(新加坡、韩国、香港和台湾)和欧洲(丹麦、荷兰、芬兰、塞尔维亚和拉脱维亚)学生的数学自我信念,发现亚洲学生的自我概念较低,数学焦虑程度高于欧洲学生。作者认为亚洲学生的焦虑和自我怀疑可能与儒教社会强调的“谨慎”有关。[14]在跨文化研究中,“儒家”通常被作为亚洲国家的文化标识进行表述——Confucian Asia,而儒家文化又常常被化约为一些刻板观念如集体主义、人际原则、高父母期望、家长作风等等。这些观念本身带有较强的西方价值尺度,缺乏对儒家文化的深入理解。

第二类研究关注儒家文化传统对现代教育的影响。这一类研究既有质性研究,也有量化研究,涵盖多个层面,例如Marginson从宏观角度探讨东亚国家高等教育发展的四个重要因素,并将这种模式概括为“儒家”模式[15];Roger H. M. Cheng则是在中观层面探讨了儒家价值观念对香港道德教育课程的影响[16];在微观层面上,学者们关注儒家观念在课堂管理中的影响[17],儒家思维方式与创造力培养[18],以及儒家价值在教科书中的体现[19]。这一类研究对儒家传统的理解多依据经验性材料,而且是站在现代教育的立场上评论儒家文化传统,容易陷入传统-现代二元对立的思维中。

第三类研究主要是历史和哲学研究。这一类研究更接近诠释学进路,大多依据历史资料和经典文献来阐释儒家传统,论题涉及儒家教育的一些基本问题,如孔子的“仁”与“恕”、孝道、乐教、修身、朱子读书法等等。这一类研究对既有的批判儒家传统的观念进行了澄清和回应,有的论文挑战了儒家传统与批判性思维不相容的观点[20],也有的论文明确反对将儒家和西方的学习方式视作对立[21],认为儒家记诵之学并不等同于死记硬背[22]。这一类研究也非常重视开掘儒家文化传统在现代教育中的价值和意义。吴宗杰的论文《诠释、自主和转型:跨文化视角下的中国教育学话语》从语言哲学角度比较《论语》中的师生对话与现代语文课堂上师生对话,探讨其背后的知识教育观的差异,主张用从中国经典中恢复的“真实语言”来应对当前西方对中国教学话语的支配。[23]该文引起了学者们的多方评论[24]。

最后一类研究代表着基于儒家文化的方法论反思。香港大学Jae Park的论文《儒家传统文化的嬗变与亚洲教育研究方法论的可能性》[25]对基于儒家传统文化(Confucian Heritage Culture,简称CHC)的“亚洲教育研究方法”做了整体性反思。论文将教育研究使用的“儒家传统文化”(CHC)话语区分为“厚的”和“薄的”,前者是源自经典文本的儒家思想,而后者则是忽略文化细微差别而笼统概括的简单概念(如道德主义和集体主义)。作者强调研究问题和理论框架应该重视表达厚的CHC概念,而不是简单概念,同时也认为伦理问题是基于CHC的研究方法论的主要问题。

在这几种类型中,跨文化比较研究数量最多,引用率也较高。上文中的Morony等人关于亚洲学生与欧洲学生自我信念的论文在WOS中被引用次数为47次。第二类研究中的论文也备受关注,例如Marginson探讨高等教育发展的“儒家”模式的论文在WOS中的被引122次。第三类研究和第四类研究数量上占少数,引用率也不如前两类。吴宗杰的论文引用次数为35,Park的文章的引用量为22。这表明,国际学术界对儒家教育传统的理解方式以第一、第二类为主流,学者们受既有的西方学术话语体系影响,比较难以转换视角,从儒家文化脉络出发来理解中国教育。

五、结论

本文主要考察了2000-2018年间SSCI期刊上发表的中国教育研究论文的发表概貌和特征。通过全文的分析,我们可以得出以下几方面结论。

第一,进入21世纪以来,中国教育研究国际发表总量不断提高,本土学者在中国教育研究的国际发表上的参与度越来越高。然而,在教育研究的整体视野中,关注“中国”的教育研究仍然只是一个小领域。

第二,大陆地区尚未形成具有国际影响力的学术中心。大陆学者与境外学者的国际合作发表多是“参与式”而非建构式的,并没有提出解释本土教育经验的原创性知识理论,在世界知识生产分工中处于的“学术加工”位置。

第三,不同领域的中国教育研究的国际影响力存在差异。教育心理学、教育技术等实证性的交叉学科研究成果多,在国际上影响力比较大;教师教育、高等教育语言教学领域的研究也有相当影响力;基于文化背景的中国教育研究虽然数量较多,影响力却很低。

第四,在非交叉学科的中国教育研究中,定量和定性的研究范式各占半壁江山,多变量关系分析和案例研究是使用最广泛的研究范式;研究的核心议题集中在教师教育、学习心理、语言学习、课程改革、教育政策研究这几方面;研究所采用的分析框架多来自西方理论,对国际知识体系的贡献比较低。

第五,国际学术界对中国教育研究的关注更多是出于对中国教育实践的兴趣,缺乏对本土经验的同情和尊重,中国教育的实践或教育现象常常被用来验证西方理论,这也限制了中国教育学术话语的形成。

第六,国际中国教育研究多是以笼统抽象的简单概念来理解中国文化传统,缺乏历史维度;或是以现代教育立场批判传统,陷入二元对立的思维中。已有少数学者开始立足于东亚历史文化传统对西方学术研究的方法论进行反思。

综上所论,中国教育研究要提升其国际影响力,首先要转变以发表数量为目标的观念,注重国际发表中的知识创新和推进。其次要适时转变国内的学术评价和人才政策,重视学科建设和领域人才的培养,使学者研究具有持续性和积累效应,形成较为稳固的学科化、领域化的研究中心。本土学者需要转变其在国际合作的“学术加工”地位,加强自身学术规范和方法训练,且能够基于本土教育实践经验提出令中外研究者感兴趣的课题,而不是被西方学者的问题意识牵着走。同时要提高对本土文化的体认和对西方理论话语的自觉反思,将教育实践与历史文化认同凝练、提升为本土化的理论知识。

(本文系国家社会科学基金“十三五”规划2017年度教育学重点课题“中国教育研究的国际影响力研究”(ADA170009)的部分成果。)

参加文献

[1] 姚云, 康瑜. 中国教育科研成果如何走向世界——基于对SSCI数据库分析的启示[J]. 比较教育研究, 2007, 28(1):43-48.

[2] 李梅, 丁钢, 张民选, 杨锐,徐阳. 中国教育研究国际影响力的反思与前瞻[J]. 教育研究, 2018 (3): 12-19, 34.

[3] 陈悦 陈超美 胡志刚 王贤文. 引文空间分析原理与应用[M]. 北京:科学出版社, 2014:65.

[4] Hair, J. F., William, C. B., Barry, J. B., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall

[5] Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. and Tatham, R.L. 2006. Multivariate Data Analysis, 6th ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

[6] Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Los Angeles, CA: Sage.

[7] Merriam , S. B. ( 2009 ). Qualitative research: A guide to design and implementation . San Francisco , CA : Jossey-Bass .

[8] Marginson S . Higher education in East Asia and Singapore: rise of the Confucian Model[J]. Higher Education, 2011, 61(5):587-611.

[9] Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities. Journal of Studies in International Education, 11(3–4), 290–305.

[10] Li Mei& Mark Bray. (2007). Cross-border flows of students for higher education: push–pull factors and motivations of mainland chinese students in hong kong and macau. Higher Education, 53(6), 791-818.

[11] Ziegler, J. & Goswami, U. ( 2005 ). Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: A psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131, 3 – 29. doi: 10.1037/0033‐2909.131.1.3.

[12] Beauchamp, C., & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: an overview of issues in the literature and implications for teacher education. Cambridge Journal of Education, 39(2), 175-189.

[13] Mark Bray(2009). Confronting the shadow education system: what government policies for what private tutoring? UNESCO Publishing:IIEP Paris.

[14] Morony S , Kleitman S , Lee Y P , et al. Predicting achievement: confidence vs self-efficacy, anxiety, and self-concept in Confucian and European countries[J]. International Journal of Educational Research, 2013, 58:79-96.

[15] Marginson S . Higher education in East Asia and Singapore: rise of the Confucian Model[J]. Higher Education, 2011, 61(5):587-611.

[16] Roger H. M. Cheng . Moral education in Hong Kong: Confucian‐parental, Christian‐religious and liberal‐civic influences[J]. Journal of Moral Education, 2004, 33(4):533-551.

[17] Sun R C F . Teachers' experiences of effective strategies for managing classroom misbehavior in Hong Kong[J]. Teaching & Teacher Education, 2015, 46:94-103.

[18] Rudowicz E , Tokarz A , Beauvale A . Desirability of Personal Characteristics Associated with Creativity: Through the Eyes of Polish and Chinese University Students.[J]. Thinking Skills & Creativity, 2009, 4(2):104-115.

[19] Xiong, Tao. Essence or practice? Conflicting cultural values in Chinese EFL textbooks: a discourse approach[J]. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 2012, 33(4):499-516.

[20] Lam, Chi-Ming. Confucianism and critical rationalism: Friends or foes?[J]. Educational Philosophy and Theory, 2016:1-10.

[21] Wang L , Byram M . ‘But when you are doing your exams it is the same as in China’ – Chinese students adjusting to western approaches to teaching and learning[J]. Cambridge Journal of Education, 2011, 41(4):407-424.

[22] Li L , Wegerif R . What does it mean to teach thinking in China? Challenging and developing notions of ‘Confucian education’[J]. Thinking Skills and Creativity, 2014, 11:22-32.

[23] Wu, Zongjie. Interpretation, autonomy, and transformation: Chinese pedagogic discourse in a cross-cultural perspective[J]. Journal of Curriculum Studies, 2011, 43(5):569-590.

[24] Deng, Zongyi. Confucianism, modernization and Chinese pedagogy: An introduction[J]. Journal of Curriculum Studies, 2011, 43(5):561-568.

[25]Park, Jae. Metamorphosis of Confucian Heritage Culture and the possibility of an Asian education research methodology[J]. Comparative Education, 2011, 47(3):381-393.

作者 / 王独慎

华南师范大学教育科学学院博士后研究员

丁 钢

华东师范大学教育高等研究院院长

编辑 / 胡乐野