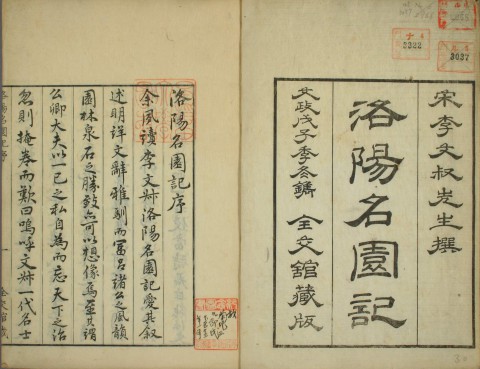

《洛阳名园记》,一巻。宋·李格非撰

摘要:

北宋文学家李格非(宋代爱国女诗人李清照之父)于绍圣二年(公元1095年)撰成《洛阳名园记》。李格非,字文叔,济南人。元佑末,为国子博士。《洛阳名园记》是有关北宋私家园林的一篇重要文献,对所记诸园的总体布局以及山池、花木、建筑所构成的园林景观描写具体而翔实,可视为北宋中原私家园林的代表。其自跋云“天下之治乱候于洛阳之盛衰。洛阳之盛衰候于园圃之兴废。”葢追思当时贤佐名卿“勲业隆盛,能享其乐,”非徒夸台榭池馆之美也。

评论:

李格非《洛阳名园记》之所以引起我的阅读兴趣,主要是因为它提供了一个思考“中国传统园林思想及其表达方式”之多样性与复杂性的切入点。著名建筑学者汉宝德先生曾将南北朝至北宋的园林发展阶段界说为“中国园林的洛阳时代”,这一时代与南宋至明末的“江南时代”遥相呼应,构成了中国园林史上的两座高峰。据此而论,《洛阳名园记》恰好诞生于洛阳园林的成熟阶段,同时也是中国园林由“洛阳时代”进入“江南时代”的转型阶段,可谓承上启下的集大成之作,所以《洛阳名园记》的文献价值,丝毫不亚于诞生于“中国园林的江南时代”的另一部集大成之作——明末人计成创作的《园冶》。

然而,在以往研究中,《洛阳名园记》与《园冶》等两部园林集大成之作,受到了差异明显的对待或处理。关键差异在于:计成《园冶》一书往往被园林史学者冠以“园林理论著作”的美名,而李格非《洛阳名园记》则“多从散文角度欣赏”,尽管一些学者认可并讨论了《洛阳名园记》的重要史料价值,但至今未见学者分析《洛阳名园记》作为园林理论著作的特殊历史意义。在既往的中国园林史研究中,这种基于“理论与非理论”二元对立的差异化处理似乎是理所当然的,甚至成为一条不言而喻的支配相关研究领域的基本规则。

在《中国园林中的政治几何学》一文中,美国艺术史学者包华石指出,“不同的几何形式为不同的言论提供可能,而不同文化背景的人则都会利用这些可能性来为自己的需要辩护。几何形式(诸如曲线和直线,对称和不对称)本身并无固定的意义,它之所以在中外历史上都曾经被用作意识形态和个人立场的象征,归因于言论的策略和取向”,故而,“对园林形式语言的社会内涵的关注能为园林史的研究打开新的视角”。据此核心观点,包华石分析了晚唐和宋的新兴文人阶层如何利用自然曲线潜在的含义,引申出“自由(悠游、逍遥)”的概念与一种隐逸山水观,从而表达并支撑他们反贵族的社会需求,由此导致了唐宋之际园林风格的变化。

实际上,《洛阳名园记》恰恰诞生于包华石所说唐宋变革期新兴文人阶层登上政治舞台的历史阶段,在这一时期,园林成为新兴文人阶层表达自身政治理念与建构自身政治身份的重要的空间媒介与工具,而这篇文献突出的园林政治思想则集中反映了这种时代风气。最为典型的例子或许是《洛阳名园记》关于司马光“独乐园”的如下描述:

司马温公在洛阳自号迂叟,谓其园曰独乐园。园卑小,不可与他园班。其曰读书堂者,数十椽屋。浇花亭者,益小。弄水、种竹轩者,尤小。曰见山台者,高不过寻丈。曰钓鱼庵、曰采药圃者,又特结竹杪、落蕃蔓草为之尔。温公自为之序,诸亭台诗,颇行于世。所以为人欣慕者,不在于园耳。

《洛阳名园记》所记19座园林大都是在唐代园林基址上复建而成,官员所有者约占三分之二,平民所有者约占三分之一,这些园林各具特色,表现出多样性。比如,与司马光、富弼、文彦博等文人园林不同,还存在天王院花园、大字寺院、李氏仁丰院等以花卉为主题的园林。不过,司马光“独乐园”却以其卑小的规模,素朴的风格,赫然独立于北宋洛阳诸名园中。

放在唐宋时期园林历史变迁的大背景下来看,司马观“独乐园”或许是当时园林空间转型趋势的集中写照。汉宝德先生认为北宋之前的园林是权贵阶层财富与势力的象征,往往规模宏大、富丽堂皇,与此不同,北宋洛阳园林开始出现一种“收敛性的园林观念”,成为开启后代“内省型文人园林”的重要阶段,而司马观独乐园所表现出的规模卑小、“不可与他园班”尤为典型。但是,独乐园等文人园林毕竟只是北宋时期洛阳园林的一部分,故而只有放宽历史的视野才能发现这一特殊历史时期存在着“园林空间转型历程”。

问题是从什么视角诠释这种园林空间转型现象呢?我以为,以司马光独乐园为代表的洛阳名园,与北宋时期的政治局势,尤其是王安石变法所引发的激烈党争,存在着千丝万缕的联系。洛阳作为北宋王朝的“西都”,聚集了一大批王安石变法的反对派,而这些反对派的骨干人物在李格非《洛阳名园记》中被频频提及,除了司马光之外,还有富弼、文彦博等勋贵高官,以及邵雍、程颐等思想文化界的意见领袖。即便《洛阳名园记》的作者李格非,也被归入反对王安石变法的“元祐党人”中。这些因反对王安石变法而退居洛阳的人物之间,存在着极为密切的政治与社会交游活动,而洛阳名园正是支撑这些活动的主要空间。

园林作为一种空间语言形式,在唐宋时期具有丰富的政治与社会内涵。洛阳名园作为一种特殊空间形态,实质上是唐宋时期特殊政治社会历史条件下形成的“园林空间矛盾”的具体表现,而这种园林空间矛盾则是新兴文士阶层与世袭大家贵族之政治矛盾在园林空间的投射与表达,这种“微观空间史”现象集中呈现了新兴文士阶层逐渐取代世袭大家贵族的权力史真相。在这一点上,李格非《洛阳名园记》提供了绝佳的论据,这篇园林文献最值得注意之处,正在于一种突出的园林政治思想,以及有别于《园冶》的叙述方式。

表面看来,李格非使用了一种游记体的散文笔法摹写洛阳园林胜景,而真实意图则是讽谏北宋朝政,所谓“天下之治乱,候于洛阳之兴衰而知;洛阳之兴衰,候于园圃之废兴而得”。申言之,不同于明末计成将园林视为表达士大夫阶层“画境文心”的空间形式,侧重于以一种理性化语言论述园林的营造准则与方法;北宋李格非则将园林作为一种表达士大夫阶层“政治理念”的空间媒介与符号,侧重于以散文式笔调描绘园林的布局与景致。

如果李格非《洛阳名园记》着意凸显了洛阳园林的政治意蕴,那么北宋时期,将园林视为一种政治符号仅仅是李格非的一家之言,还是一种广泛存在的园林观念?洛阳园林为何能够成为表达政治理念、建构政治身份的媒介、途径与手段,这与北宋政局之间存在什么内在关联?这成为我们深入诠释李格非《洛阳名园记》之园林思想逻辑的核心问题意识,只有对这些问题进行了深入分析,方能理解《洛阳名园记》独特叙述方式的成因,并以此为突破口阐明洛阳园林的真实历史意义。

综上言之,突出园林空间的政治意蕴,正是《洛阳名园记》作为一种“园林思想”不同于《园冶》的独特性,这标志着洛阳园林之于江南园林的特殊历史意义,也意味着中国园林由“洛阳时代”进入“江南时代”实际上伴随着园林思想与表达方式的深刻转型,所以“中国传统园林思想及其表达方式”不只是《园冶》一种模式,这或许是阅读《洛阳名园记》带给我们的最重要的理论启示。

张彦聪博士 河南财经政法大学道德与文明研究中心

教育高等研究院兼职研究人员